“毒朋友”的危害堪比毒藥,你無法替代孩子社交,所以一定要教孩子識別真朋友,遠離毒友誼。

作者 | 李核桃

那天女兒放學後,紅著眼圈問我:“媽媽,能不能給我50塊錢?”

女兒說,同桌想在期末考試時抄她的卷子,而且說“不讓抄就不跟你玩,除非你給我50塊錢”。

我既心疼,又憤怒。

不是我小題大做,而是這個同桌真的“有毒”。

開學第一週,她就嘲笑女兒胖,給她取外號“肥豬”。

女兒偶爾不舉手發言,又嘲笑她“膽小”,或者說她“笨蛋,這麼簡單都不會!”

孩子間的這些惡作劇看似不值得一提,可看到女兒每次都被弄哭,連性格也變得更沉默了,我就怒不可遏。

更讓我心疼的是,女兒擔心同桌以後不跟她玩,還戰戰兢兢地說“要不明天就先給她50塊錢吧……”

我長嘆一口氣說:

“她都讓你這麼難過了,為什麼還想著跟她玩?媽媽寧可你沒朋友,也不能交這樣有毒的朋友。”

毒朋友,

摧毀孩子陽光健康的內心

孩子的心智不成熟,遇到一個“毒朋友”,無異於一場災難。

網上看到一個媽媽吐槽:我女兒被小夥伴欺負了,明明很難過,還要去討好對方。

經常把自己捨不得吃的零食給小夥伴,新買的玩具沒玩幾天也送給她。

就是因為這個小夥伴經常用“你再不怎麼樣我就再也不跟你玩了”來對付女兒,每一次都把她弄得很傷心。

更可氣的是,兩人和好之後,這個小夥伴還對女兒說“我原諒你了”。

於是女兒又為她的“大度”感激涕零,根本沒有意識到自己沒有錯。

為了能玩在一起就容忍對方的無禮,看似是自家孩子沒骨氣,其實是受“毒朋友”的荼毒所致。

美國心理學家艾琳倫納德博士指出,“毒朋友”最危險的地方在於:總有辦法讓人感到自卑、焦慮、不舒服,從而侵蝕一個人的自我意識,損害他的心理健康。

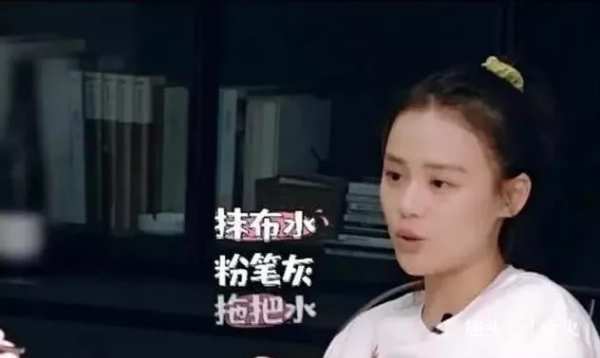

演員馬思純曾患上抑鬱症,嚴重時氣喘、腿軟、眼睛也看不見,需要一直吃藥,而這與她學生時代遇到過的“毒友誼”不無關係。

中學時代,她有點胖,有個女孩經常擠兌她、諷刺她。

她寫的信,被女孩在班裡當眾朗讀,絲毫不顧及她的隱私。

她喝的飲料裡,有時會也被惡作劇,偷偷放入抹布水、粉筆灰、拖把水。

這段經歷讓她在交友時總是顧慮重重,不敢輕易相信別人。

孩子的世界雖小,煩惱卻不小。

毒朋友即使沒幹什麼驚人的壞事,哪怕只是搞一些惡作劇,就足以摧毀孩子的內心了。

毒朋友,帶壞孩子的品行

有調查顯示,在青少年犯罪中,相當一部分是因為交友不慎而誤入歧途。

電影《少年的你》的徐渺,看起來乖巧聽話,誰也沒想到她竟然是霸凌的幫兇,間接逼死過同學。

她經常跟魏萊、羅婷這些“不良少女”混在一起,組成三人幫霸凌弱小。

她明明對同學心生不忍,可如果不做幫兇,就會被魏萊這個所謂的“朋友”欺負。為了穩固這段“友誼”,她只能隨波逐流。

電影的最後,她背上了處分、在高考當前時險些被開除,家長急得給老師下跪,求給她繼續求學的機會。

年少時犯過的錯還有機會彌補,但若沒學過交友之道、識人之明,長大後難免誤入歧途。

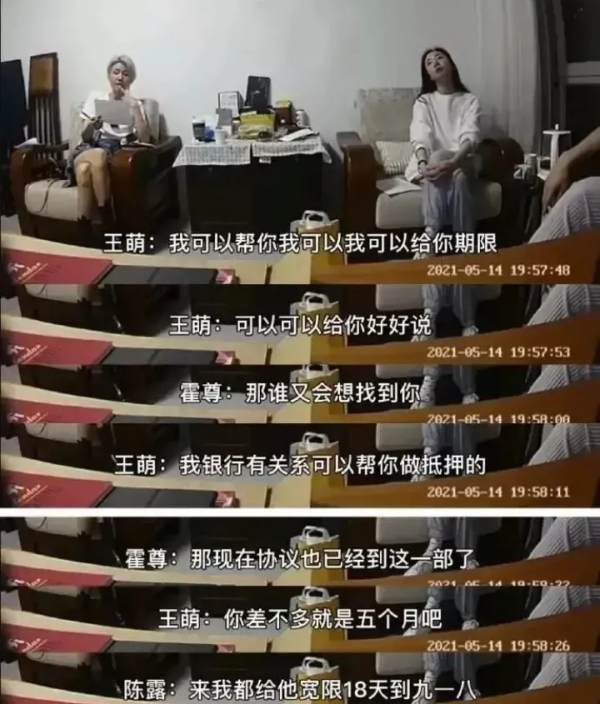

比如前不久因敲詐霍尊而被抓的陳露,就與“毒閨蜜”王萌不無關係。

王萌在這場勒索案中扮演的角色有多重要?

王萌建議她“不要替男人省錢”,於是分手9個月後,陳露向霍尊索要鉅額精神賠償。

王萌還懂得利用剪輯顛倒是非、玩文字遊戲,自詡“內娛第一營銷鬼才”。於是陳露學會在“小作文”中惡意P圖、撒謊。

從曝光影片來看,勒索談判當天,王萌的措辭也更狠絕、更具有引導性。

事情鬧大後,王萌還唯恐天下不亂,煽風點火刺激霍尊報警。結果霍尊一方真報警了,陳露被抓。

英國兒童心理學專家魯道夫·謝弗說:

“同伴友誼對孩子的影響力很大,有些時候甚至會超出父母對孩子的影響力。”

隨著年齡的增長、孩子逐漸走出家庭,朋友很大程度上會影響他的行為和性格。

“與不善人居,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭。”毒朋友的行為習慣在潛移默化中影響著孩子,輕則帶壞孩子的品行,重則帶來牢獄之災。

毒朋友,危及孩子的一生

杭州有個叫小蘭(化名)的女孩,夢想考入某傳媒大學,高考查分之後本來能錄取,但卻沒有。

她給招生辦打電話才知道,有人用她的賬號登入志願填報系統,篡改了她的志願。篡改者就是她的好朋友小柯(化名)。

問及動機,小柯說:

“我這都是為她好呀,以她的能力上這個大學真的太可惜了,我希望她這次錄取不了再高復一年,可以上更好的大學,我是一片好心……”

她的好心,害得朋友十年寒窗卻名落孫山。

這樣的“好心”,想想都令人心驚!

有些毒朋友,甚至能危及孩子的人身安全、讓孩子付出生命的代價。

比如幫助朋友處理情感糾紛、關鍵時刻卻被朋友拋棄以至客死異鄉的江歌;

被朋友帶去酒吧任由陌生男子侵犯、最終落水溺亡的李心草;

有時候,孩子寧可委屈自己也要跟“毒朋友”一起玩,這時候就要家長去了解原因了。

聽過一句話:相比較陌生人突然露出的猙獰面孔,我更怕身邊最信任的人笑著鬧著,卻突然戳你一刀。

毒朋友之害,遠勝於一個猙獰的陌生人。

後者雖然危險,但更能激起人的警惕之心。而前者打著“朋友”之名,卻行著“傷害”之舉,讓人防不勝防。

教孩子遠離毒朋友,

最重要的是教孩子學會“識人”

也許有家長會說:既然毒朋友的危害這麼大,不讓孩子跟他玩不就行了?

但孩子未必聽大人的話,尤其是女孩,天性愛結伴玩耍,即使被“毒朋友”欺負了也不想輕易放棄。

與其逼迫孩子別跟“壞孩子”玩,不如引導他學會鑑別友誼,保護自己。

- 關注孩子的交友情況,早發現早干預

電影《我們的世界》中的女孩李善經常悶悶不樂,媽媽好奇之下詢問時,爸爸卻不以為然地說:“小孩子會有什麼(心)事?不就是上學、讀書、跟同學玩而已……”

他根本沒發現女兒臉上的傷疤,那是被毒朋友寶拉挑唆與人打架所致。

更不知道,女兒為了討得寶拉的歡心付出了什麼:替她做值日、為她編手鍊、送她小禮物……什麼都聽她的。

可換來的是寶拉的戲弄、欺騙、嘲笑。

小孩子雖然單純,但卻不懂得剋制自己的惡意,更容易傷害他人。

所以家長平常要多關注自家孩子一舉一動。

艾琳倫納德博士總結出了“毒友誼”的一些典型特徵,能幫助我們更好地瞭解孩子的社交情況:

- 這段友誼讓孩子難過、哭泣、自信心下降,甚至產生厭惡自己的想法;

- 孩子會忍不住討好毒朋友,勉強做自己不喜歡的事,甚至被要求“做壞事”以示忠誠;

- 孩子的想法,總是不被毒朋友重視,還經常被毒朋友嘲笑、輕視、貶低。

家長若發現孩子有以上社交情況,要及時干預,及早幫孩子脫離毒友誼的漩渦。

- 引導孩子遠離不舒服的關係

孩子閱歷有限,沒有分辨真假友誼的能力,家長還要讓孩子明白:“讓人不舒服的關係都是錯的”。

孩子小時候,可以為他講一些有關平等交友的小故事,繪本《不要隨便命令我》《你不能欺負我》《我最好的朋友小麥》等都是不錯的選擇。

讓孩子在故事中明白:自己的尊嚴、物品、身體等神聖不可侵犯,即使是朋友也不可以。

等孩子到了青春期,家長的嘮叨和干涉難起作用了,這時候給孩子一些善意的提醒就行了。

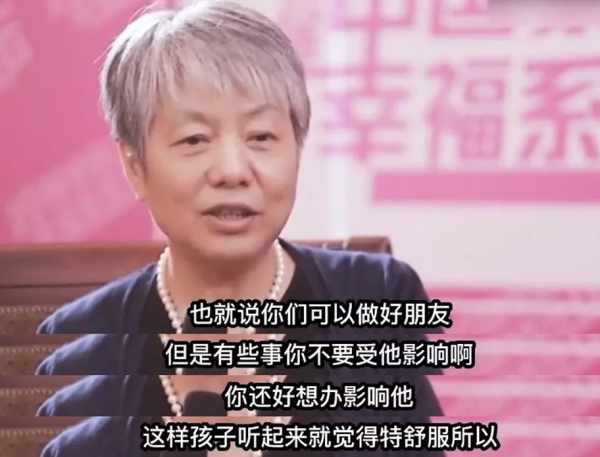

李玫瑾教授給過一個話術:

先把這個孩子一些不好的行為點出來,如:“他說髒話,你知道嗎?”

再告誡孩子:“你們可以做好朋友,但有些事不要受他影響啊!你可以想辦法影響他,讓他變成你這樣的好人。”

以孩子感到舒服的方式引導,他才更能接受家長的建議。

- 幫助孩子認識真正的友誼

很多孩子不懂拒絕,即使被傷害也不捨得放棄毒朋友。所以家長還要讓孩子明白真正的友誼是什麼樣的。

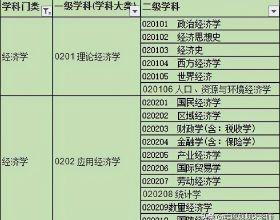

外網曾做過一個對比分析圖,教孩子鑑別“真友誼”與“毒友誼”的8個區別。

1.真朋友祝賀你的成功,毒朋友嫉妒你的成功。

2. 真朋友知道你也需要個人時間,毒朋友卻讓要你隨傳隨到。

3. 真朋友會幫你保守秘密,毒朋友卻宣揚你的隱私。

4. 真朋友關心你,毒朋友卻針對你、打擊你。

5. 真朋友喜歡跟你交換想法,毒朋友只想贏了你。

6. 真朋友想你時就聯絡,毒朋友有事需要才聯絡。

7. 真朋友接納你,毒朋友卻想控制你,讓你全聽他的。

8. 真朋友尊重你、珍惜你們的友誼,毒朋友很容易對你發脾氣。

重要的是讓孩子明白:健康的友誼是讓人舒服的,雙方地位平等、能互相促進、彼此獲益,而不是令人難過、不安。

- 重視孩子內心的真正需求

有時候,孩子寧可委屈自己也要跟“毒朋友”一起玩,這時候就要家長去了解原因了。

《隱秘的角落》中的朱朝陽那麼聰明,可他性格孤僻、沒有朋友。媽媽還讓他“以學習為主”,認為“交朋友是進入社會才做的事”。

孤單的他就特別渴望友誼,所以當嚴良和普普這兩個“壞小孩”闖入他的世界時,他欣然接納了。

“毒朋友”身上往往有一些吸引孩子的東西,比如敢打架鬥毆、社會經驗豐富,或者擁有一些孩子缺少卻渴望的東西。

及時覺察孩子的心理訴求,填補他的需求漏洞,“毒朋友”才會對他失去吸引力。

中國司法制度奠基者謝覺哉在《交朋友的道理》裡指出:

和好人交朋友,受到朋友的幫助,自己就隨著好了;與壞人交朋友,受到朋友的侵蝕,自己就隨著壞了。

所以我們要知道“擇交”;要交“益友”,不交“損友”。

孩子的交友原則亦是如此。引導孩子“交益友”、“不交損友”,這是關係著孩子一生的教育。

李玫瑾教授說:孩子交朋友時,我勸你做個“勢利”媽媽。

只要是為孩子好,“勢利”一點又何妨?

毒朋友害人一生,好朋友讓孩子一生受益。

孩子和誰一起玩,決定了他會成為什麼樣的人。