五臺山屬太行山系的北段,由一系列大山和群峰組成。五臺山地跨繁峙縣、代縣、五臺縣、原平縣、定襄縣。五臺山在盛夏之時,臺內依舊清涼,故又名“清涼山”。五臺山是我國唯一一個“青廟”和“黃廟”並存的佛教道場,因此在這裡漢、蒙、藏等各族民眾可以和諧共處。五臺山據傳擁有寺廟128座,現存寺院47處,多為敕建寺廟,歷朝皇帝前來參拜者甚多。

五臺山原名五峰山,因五峰拔地而起,猶如刀削斧劈一般而得名。歷史上,這裡氣候異常惡劣,春無媚日,秋無豔陽,夏天酷暑難當,冬天冰封大地、寒風刺骨,地上莠草不生,更別提農民種莊稼了。文殊菩薩來五峰山開闢道場時,看到民不聊生的情景,她心裡甚是悲慼。文殊菩薩感念蒼生的心情被從東海龍宮中跑出來玩耍的龍王五兒子知道後,他找到正在山峰下參禪的文殊菩薩說:“您萬念為民的心情我早就知道了,我現在幫你實現大願。

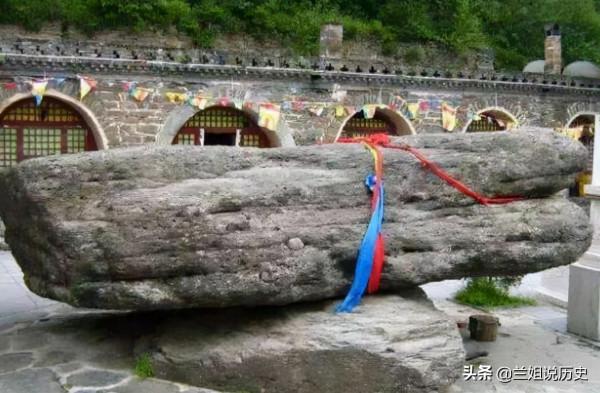

你可以到東海龍宮找龍王把“歇龍石”借來,只有這樣才能改變這裡的氣候。”其實,五龍王早就有改變五峰山氣候的志向,想把“歇龍石”搬到五峰山來,但始終沒能成功。一來是“歇龍石”太重,自己年輕力薄,再者老龍王管教太嚴,不敢輕舉妄動。“歇龍石”是東海龍宮的至寶,老龍王和龍子龍孫花了幾百年的時間才從海里極深的地方打撈出來,清涼異常。五百小龍每天從外邊玩耍回來要在“歇龍石”上歇息納涼,既能消除疲勞又能提精養神。

文殊菩薩聽完五龍王的敘述,便一行來到龍宮找老龍王借“歇龍石”。老龍王聽說文殊菩薩前來見他,親自把文殊菩薩迎進紫光閣,文殊菩薩說:“我要拯救萬民,改變五峰山的氣候,想借宮裡的歇龍石。”老龍王很不樂意:“如果你借走了“歇龍石”,五百條小龍回來沒處歇腳,肯定會鬧事。”文殊菩薩說:“你借出去的“歇龍石”,小龍們怎敢鬧事?”老龍王實在無奈,心想就算答應借給文殊菩薩她也不一定能搬得動,便說只要文殊搬得動便借給她。

二人來到放置“歇龍石”的綠沙灘,文殊菩薩雙手合十,念動真經,頃刻間巨石變為一顆綠豆大小的圓石,文殊菩薩便將此圓石塞在耳朵眼裡,飛身帶出了龍宮。文殊菩薩回到五峰山將清涼石置於清涼寺的大雄寶殿內,方圓幾百裡瞬間風清氣爽。後來五龍王告訴文殊菩薩,五百小龍可能會來五峰山尋石,二人遂將“歇龍石”藏於五峰山下清涼谷的嶺西畔。五百小龍玩耍歸來,得知清涼石被文殊菩薩借走,一起來到五峰山並尋石未果,盛怒之下大鬧五峰山,掀翻了五座高峰上的石頭,將五座高聳的山峰削平,大小石頭從天亂降,給當地百姓帶來了巨大的損失。

五龍王對五百小龍給當地帶來的災難痛心疾首,便去請求文殊菩薩,請他來鎮住五百小龍,文殊菩薩被五龍王的慈悲之心感化,隨即點化五龍王,把他化成一座廟宇並移居北臺,在當地行雲布雨護佑眾生。五臺山地區民眾對信奉的神靈多以“某爺”稱呼,如崇奉度非常高的財神、關帝都稱之為財神爺、關二爺等,所以五龍王在民間都稱他為“五爺”。五龍王在五臺山當地有“廣濟龍王菩薩”、“五龍王”和“五爺”三個稱呼。