我是棠棣,一枚歷史愛好者。歡迎大家【關注】我,一起談古論今,縱論天下大勢。君子一世,為學、交友而已!

在20世紀20年代的軍閥混戰中,國民黨要想統一中國,固然離不開“槍桿子裡面出政權”的邏輯,然而就一個政黨的建設而言,只有槍炮畢竟還是不夠的,需要各方面的幹部。改組後的國民黨在組織上不斷完善,自己也辦了類似國民黨黨校的廣東大學,但其首批幹部的養成無疑得益於共產國際給予的幫助。

1925年以孫中山姓氏命名的中國勞動者大學, 以及後來在莫斯科、列寧格勒等地陸續開辦的各種型別的學校如列寧學院等,不僅為國民黨造就了最早的一批幹部,而且又透過他們把蘇聯政治特別是黨軍的理論帶回中國,體現在國民黨的建設中,對其掌握全國政權發揮了重要作用。

1、從東方大學到莫斯科中山大學

十月革命後,蘇俄內戰接近結束時,俄共(布)中央委員會便在1921年2月10日決定開設東方勞動者共產主義大學。

十月革命後的新政權不能任用“資產階級知識分子”,要造就蘇俄本國和無產階級世界革命需要的全新幹部。為達到這個目的,新開辦的大學不是一般意義上以教授文化知識為宗旨的高等院校,它事實上是一所黨校。在開始階段,其宗旨是為蘇俄東部地區培養民族幹部。不過隨著形勢的發展,很快就擴充套件了培養目標,同時生源也擴大到東方殖民地半殖民地國家。

新型大學的設立和招生。1920年春吳廷康夫人庫茲尼佐娃會同楊明齋開辦了上海外國語學社, 上海社會主義青年團的書記俞秀松主持日常工作。

吳廷康,本名好德,字明齋,(1882一1938)山東平度馬戈莊人,1901年輾轉到符拉迪沃斯託克(海參崴)謀生,1908年後在西伯利亞半工半讀,參加布林什維克黨,受該黨秘密派遣至沙皇外交機關當職員。十月革命後,動員華工參加對白衛軍的作戰。1920年3月,吳廷康受俄共(布)遠東黨組織派遣來華,楊作為其翻譯和助手到中國工作,陪同吳廷康會見李大釗、陳獨秀等。

這裡的學員是一些對蘇俄感興趣並有意赴俄一行的青年人。

經過約八個月的學習,有十四人到蘇俄,這是進入東方勞動者共產主義大學的首批中國人,他們是:肖勁光、楊尚昆、羅覺(亦農)、劉少奇、任弼時、彭述之、廖化平、胡士廉、卜士畸、任嶽、任作民等。此後中國學員陸續進入東方大學,1921年8月1日有二十六名中國學員,年底已經約三十五人,1924年初五十一人,1925年4月則高達一百一十二名。

這些學員都是中國社會主義青年團員,後來轉為中共黨員,在俄國他們加入俄共(布),再後成立了一箇中共旅莫支部。這個時期的學員都是秘密前往蘇俄的,沒有國民黨人士及其子女。

1924年國共合作形成後,國民黨也開始派遣青年人到東方大學學習。蘇聯方面為推進中國國民黨同其友軍馮玉祥的合作,於1925年初在洛陽和張家口建了兩所軍校;與此同時,還決定從東方大學內抽調一部分學員,對其進行軍事訓練,然後派回中國到北方和南方工作。但是人數太少,不能滿足需求。

孫中山剛剛逝世,俄共(布)就於3月13日開始考慮一個重大的問題:

是擴大東方勞動者共產主義大學還是新建一所以孫中山名字命名的中國勞動者共產主義大學。

3月19日政治局委託勃羅伊多和吳廷康先行研究並向政治局提出方案。同時,中共也看到孫中山逝世後國民黨內部發生變化的必然趨勢,為把握國民黨在各地的工作,便致函蘇俄,請把東方大學內某些在讀或已經畢業的中共黨籍學員派遣回國。1925年3月陳獨秀就向共產國際執行委員會提出過這樣的要求。

按照勃羅伊多和吳廷康的估算,中山大學的規模應容納500名學員才能滿足中國需要,起初考慮把校址設在西伯利亞某地。鑑於這是由蘇聯教育人民委員部組建的國立性質的大學,俄共(布)中央委員會政治局決定將該校設在首都莫斯科。校長擬由著名的蘇聯馬克思主義理論家拉狄克擔任。

8月27日該校籌備委員會正式成立, 由拉狄克、布哈林等十七人組成。9月17日批准了該大學的總預算五百五十萬盧布。中國國民黨也有一些捐款,數額不大。校址設於莫斯科沃爾洪卡大街14一16號 。

值得注意的是,這所大學的名稱不與“共產主義”掛鉤,最後確定的校名取消了原有的“共產主義”一詞, 所以該校與東方大學最大的不同就在這裡,它只是叫做孫中山中國勞動者大學,是以孫中山的名字命名的,後來人們又簡稱“孫大”,中山大學或莫斯科中山大學。

毋庸置疑的是,學校在共產國際和蘇聯共產黨領導下,其辦學方針是“為中國培養社會政治幹部”。這一點對外特別對西歐是保密的。1925年10月蘇聯向這所學校秘密派遣了蘇共黨員。學校一切正式檔案的發放,都經過仔細檢查和黨組織的批准,對外嚴格保密。

中山大學的地位1926年4月、正在莫斯科參加共產國際執行委員會擴大全會的中國國民黨代表胡漢民致電廣州:“中山大學校長拉狄克提議,該校應置於蘇共中央執行委員會和國民黨中央執行委員會的領導之下”。

中國國民黨政治委員會會議同意“拉狄克的提議,即莫斯科中山大學應置於蘇共中央和國民黨中執會共同管理之下”。

5月15日,國民黨中央政治委員會第139次會議決定正式通知拉狄克:

“接受胡漢民向本委員會報告的關於莫斯科中山大學拉狄克的提議。所提中山大學應置於蘇俄共產黨和國民黨執行委員會管理之下的建議已經被採納”。

由此時開始到1927年7月,中山大學由聯共(布)與中國國民黨聯合領導。邵力子是國民黨駐該校的代表。

1928年9月該校名稱加上了“共產主義”一詞,但還是以“孫中山”命名, 全稱是孫中山中國共產主義勞動大學,1938年停辦。

2、派遣留學生

1925年10月7日,廣州政府派遣譚延闓、古應芬、汪精衛組成了中央招生委員會,這是鮑羅庭的建議,他本人擔任顧問。同時,上海、北京、天津等地也開始了招生工作。鑑於中國國共合作的局面,莫斯科要求國共兩黨派出數額相等的人員赴蘇學習。

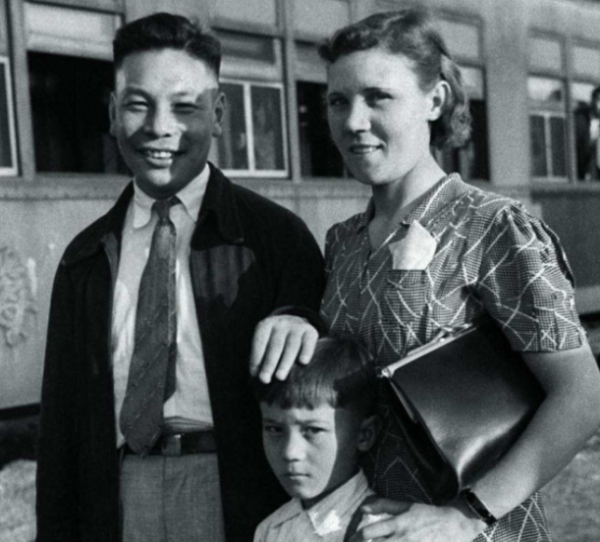

第一批國民黨籍學員計一百五十名。他們是分批前往的,第一批二十二人,其中有蔣經國,谷正綱、王覺源等。最遲的約大半年後才成行。

選派手續很簡單,報名者只需要到設於原廣東省議會大樓的國民黨中央辦公廳填寫一張卡片,不用出示文憑或其他任何證書,年齡不限,文化程度各異,最小的十四五歲,年長的近五十歲,形成所謂“三代同堂”,“長幼同課”的有趣局面。

考試的題目也很簡單,筆試是每人以“什麼叫國民革命”為題先做一篇文章,然後經過口試,最後發榜。

中共方面,毛澤東參加了上海地區招生工作。10月選定學員,計24名中共黨員。另外“廣東政府所派”中共黨員還有十八名。六十七名共青團員中有十二名中共黨員兼社會主義青年團員,中共指定朱務善、俞秀松、董亦湘、陳其(又作“啟”)可等十二人為中山大學學生中的領導。國共學員約計二百零七人。

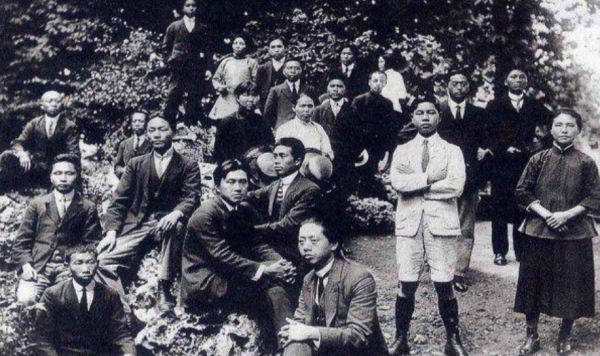

1926年12月20日前在國內錄取選送的國共兩黨學員計達二百八十人。1926一1927年初從西歐德、法、比等國至中山大學的計有兩批學員,計一百一十八名。其中絕大部分是在那裡勤工儉學的中共黨員和青年團員,如朱德、向警予、劉伯堅。從法國轉來的學員中,工人佔絕大多數,例如有一批二十一人中,十二人是工人。其他批次基本也是這個情況。鄧小平等人都是那個時候轉來的。

原來在東方勞動者共產主義大學學習的一百名學員也轉到這裡學習。

為了便於保密,每個學員都要使用俄文化名,如馮弗能,化名涅日丹諾娃, 蔣經國,化名葉利札羅夫。

為“保證中國革命軍隊有政治上可靠的指揮人員",蘇聯還在列寧格勒國際軍事學校開設了中國部,擬在兩三年內培養出一批軍事專家。學員是從物理系、數學系的學生中挑選,來自法國、德國的中國學生裡也有被選作該校學員的。此外,從這年起還辦了一些為期2一3個月的短訓班。

3、學校的組織框架

中山大學章程由“總則”,“學校領導機構”,“學校管理委員會”,“行政組織處”組成。

其總則規定:

1.孫中山中國勞動者大學是以對中國的社會工作者進行社會政治教育為宗旨的高等學校。

2.為實施此宗旨孫中山中國勞動者大學組織分部,訓練班,教學輔助機關,教學和科學研究工作,學生實習課,並建立校內教職員和學生的組織。

3.孫中山中國勞動者大學擁有完全法人資格,可獨立支配孫中山中國勞動者大學促進會據該會預算批准的撥款。該校擁有自己的印刷廠。

由七人組成孫中山中國勞動者大學促進會(它同時就是學校管理委員會),由其對學校實施全面領導。

學校管理委員會為決策機關,由其指定校長,學校蘇維埃成員,指導教學育人工作,聽取彙報,批准預算。校長由管理委員會指定,他對學校各項工作負責並領導學校(政治、教學、總務)等的全部工作。校長下設校長委員會( 後又稱學校蘇維埃) , 由校方各部門領導和師生代表組成。

管理委員會下設教務處,由其負責學員的教學、政治教育工作。該處領導為主任,他透過學術委員會,訓練班主任,各課目組長,課目組和教學大綱、教學法小組開展工作。為“保證中國革命軍隊有政治上可靠的指揮人員”,蘇聯還在列寧格勒國際軍事學校開設了中國部,擬在兩三年內培養出一批軍事專家。學員是從物理系、數學系的學生中挑選,來自法國、德國的中國學生中也有被選作該校學員的。此外,從這年起還辦了一些為期2-3個月的短訓班。

“學校公社”,這類組織,有些像我們高等院校內的學生會,不過我們的學生會並沒有教師參加。中山大學內“學校公社”的組織和職能要寬得多,它吸收學生和教職員為成員,目的在使學生群眾“積極地與有系統地參加”校務和學校建及,“養成學生同志的精神”,“使本校學生物質生活條件能有組織的改造”。

經大會選舉產生的由五人組成的公社管理部為“指導機關”,學校書記和黨代表為當然成員,一切活動須經其同意方可進行。公社內設立幾個蘇維埃和委員會,公社管理部成員為當然代表。

體育衛生蘇維埃,其工作目標是保障學生健康和體育活動的開展,“監督診病室工作是否正確”,對“患病與體弱同志給以相當的扶助”。由主席、主任醫生、本校書記、衛生部代表和運動部代表組成。

經濟委員會,除部員外還有本校經濟部主任和食堂主任。其責任是:

1.編制在本校範圍內之食物基金計劃;2.編制每週食物基金錶以及早餐、午餐和晚餐選單;3.監察廚房、食堂以及貯藏室的行動;4.監察本社社員對於本校一切用具之正當使用;5.遇必要時得設立公共宿舍;6.注意對於本社社員一切伺服器之適宜與按時供給。

教育蘇維埃,由五人組成,除部員外還有管理圖書館、俱樂部、教育、參觀與戲劇工作的教育蘇維埃委員四人。其責任是組織社員觀看電影和戲劇,就近或遠途參觀。

管理圖書館的委員,組織社員參與學校圖書館添置書籍,襄助圖書館做專項圖書陳列,用特別基金購置快報或分發給社員,並注意配備公共宿舍的或定期的刊物。

俱樂部委員進入該俱樂部的委員會,指導其一切工作,“並須注意組織種種俱樂部發刊牆報等”。

教育工作委員的責任是“參加各種討論課程計劃與大綱的教務會議;監督改良教授方法,將學生對於功課計劃與方法之意見報告教務處;參加關於教育方法的各種會議;此外並得通告各班分科書記與班長”。

管理部設有書記處 , 負責審訂管理部一切決議和工作,並擔任互助委員會主席。

“審查社員困難情形",對於申請者本人或家庭需要“物質幫助”者,審查其申請書。該互助會基金,多由各社員收人款項扣出若干、學校撥交款項與其他人款合組而成”。互助會無償地發給各社員補助費。

互助會設主席1人,由公社管理部指定。

基金:管理互助會基金,衛生體育蘇維埃基金和教育蘇維埃基金,經討論後每人按比例交納。學生們一般都會參加一個或幾個委員會。國共學員混合編班並擔任有關工作。如第一批學員十一個班中,第一班班長張錦勳,張聞天擔任列寧主義課代表, 黃平為中國問題課代表, 邵志剛(邵力子之子)是俄文課代表。

鄧文儀、伍修權、蔣經國分別擔任第七、八、十一班的俄文課代表。1925一1926年到校的國共兩黨學員關係還算和睦,他們能夠參加彼此組織的工作,在國內國共兩黨關係不太緊張的時候,國民黨學員參加工作的人數和比例一般大於共產黨(含青年團)員。

無論是在課堂教學還是蘇維埃和其他社團中,國民黨學員在相當時期內並沒有受到歧視,他們在校內享有與共產黨學員平等的權利,在一些小組(如在“同志審判會”、“監察會”、“無線電組”、“照相組”、“中山組”、.“唱歌組”)中國國民黨學員的比例甚至還高一些。到1926年,一百三十二名國民黨學員中有一百二十名參加了工作。

除了由校方規定的上述社團性質的小組,國民黨學員還建有自己的組織。

他們有一個九人的執行委員會 :陳春圃、趙雲龍、王少文、唐健飛、楊可大、劉詠堯、黃菊、蔡炳彤、鄭仁波, 常委是:陳春圃,趙雲龍和王少文。

分工如下:

陳春圃任主席,趙雲龍掌管文書財務,王少文掌管財政及庶務。唐健飛、楊可大分別為組織部正副部長,劉詠堯為宣傳部長。

監察委員會主席是白瑜,鄧文儀任書記,楊振藻負責監察組織部,吳淡人、陳樹安負責監察宣傳部。由此可見,這些組織並不具有明顯的或完全的黨派性質,國民黨學員可以自由地透過這樣的組織參與校內活動。

一些學員參加“同志審判會”,“調查委員會”,“紅色救濟會”和“中國通訊社”,並在其中擔任一定的領導工作。這些情況表明,在校內日常教學和活動中,從共產國際方面來看,在一定時期內,並沒有排斥國民黨學員的意圖,僅僅是希望他們接受共產國際理論。

4、中山大學教什麼,怎麼教?

中山大學初開時,學制為兩年。

主要課程是社會科學領域的:俄語,社會發展史,中國革命運動史,中國階級鬥爭史,政治經濟學,歷史,當代世界觀問題,俄國革命理論與實踐,民族與殖民地問題,中國社會發展問題,語言課。不同時期的課目名稱和設定略有不同。

鑑於一些學員文化水平較低,大學內設有預科,課程也比較簡單,僅僅開設:俄語,歷史,地理,數學和常識課。但是沒有“三民主義”這一課,這使國民黨學員有些失望。不過有人想,索性學一學俄國如何建設美好的共產主義社會也罷。

對於學員來說,開始階段最大的困難是語言不通,學員入校後首先要強化俄語語言的學習。開學後不久,聯共(布)中央委員會政治局就決定專門開辦一個50人的翻譯班,除了對他們進行語言培訓外,還要求他們學習一定的軍事和政治課程。

為便於教學,據學員情況進行了分班,第一、二班為英文班,第三、四班為法、德文班,餘為中文班。但學校還是用俄語授課,課堂討論等需要透過翻譯。語言能力的差異決定了學員接受知識的多寡,在相當長的時間裡影響了他們的學習。

至於翻譯,只有被認為是政治上可靠的分子才能進入翻譯班。

鑑於這所新型大學的黨校性質,學員們受語言的制約,不可能直接聽取課堂教授的內容,而把許多時間花在學習語言上,對於課堂上的內容,不得不由翻譯把教師的講解翻譯成中文,大家再行討論,切磋。先後從事此工作的有瞿秋白、李宗武、陳紹禹等。

由於學員人數每年增加,僅僅靠上述幾個人已經不敷使用,於是只好差強人意,挑選經過初步俄語訓練成績較好的學員擔任翻譯, 如國民黨學員鄧毅生、王志文。他們僅僅經過不到一年的俄語學習,只能粗通這個複雜的語種,至於他們對政治經濟學、社會發展史等深奧學科理解的程度,他們究竟能把教師授課的內容向學員傳達多少,因學校採取邊授課邊討論的方式,學員們又能把自己的想法表達幾何,便只好聽天由命了。

教師,由一些到過中國並多少了解中國國情的人,先後在這裡執教。如吳廷康、達林、約爾克(研究中國問題) 、馬季亞爾(研究土地問題, 一度擔任該校中國經濟教研室主任) , 曾經參加1923-24年間中蘇復交談判並擔任翻譯即有外交官背景的伊萬諾夫(伊鳳閣)等,1925一26學年中山大學的教師數量達到六十二人。

此外,共產國際執行委員會的領導人布哈林、片山潛、洛佐夫斯基、皮克、塔爾海默、托洛茨基,蘇聯的黨政領導人和一些著名的社會活動家,如列寧夫人克魯普斯卡婭等都到這裡講課。國共分裂後張國燾、向忠發也曾在孫中山勞動者共產主義大學講課。

為了爭奪這片教育陣地,1926年蘇共黨內與托洛茨基反對派鬥爭激化之後,斯大林也到這裡講演,1927年5月13日他《和中山大學學生的談話》就是在這裡發表的。足見該校地位之顯要。

儘管舊俄的中國研究有相當雄厚的基礎,但是在蘇維埃時期,如何用共產國際觀點解釋中國歷史,卻是一個相當艱鉅的課題。在這方面,研究工作卻剛剛起步,而國共學員陸續湧入中山大學,需要一大批講授中國問題的教師和科研人員,於是中山大學就援蘇聯教育人民委員部1925年的規定,開始培養科研人員和教師。

教育人民委員部在莫斯科和列寧格勒的優秀院所內設立了社會經濟和政治課的站點,由其組成了全俄社會學科學研究聯合會。中山大學決定按照這樣的模式設立研究生班,重點攻讀中國社會經濟。學制為二至三年。被錄取的學員可享受獎學金。

作為共產國際創辦的外國學校之一,中山大學的科學研究工作是與東方勞動者共產主義大學相聯絡的,有時是互相協調互相促進的。

中山大學成立後不久就建立了一箇中國研究室,其使命是:編纂術語詞典,新編兩部中國歷史,包括出版梁啟超的著作,編寫時事資料評述等。在這裡工作的有幾個著名的漢學家,如鄂山蔭、伊鳳閣等。另外還有十多個中山大學畢業生被選送到這裡,如博古(秦邦憲),楊尚昆等。把他們安排到這裡一是為加強研究室的力量,二是為培養為共產國際工作的幹部。

據1926年2月聯共(布)中央委員會鼓動宣傳部的決議,中山大學校方開始籌建一個專門的科研機構——中國科學研究所。但是, 它沒有正式啟動。1927年秋大部分國民黨學員已經離開學校時,這個機構才籌備完畢,1928年始投入工作。

除了中山大學外,中國國民黨的一些學員還到伏龍芝軍校,列寧格勒的托爾馬喬夫軍校,炮兵學校等處學習。1927年有二十九名國民黨學員在各類軍校就讀。到1927年國共分裂時,在中山大學就讀過的學員已經達到六百人。

(正文完)

如果有其他關於歷史領域的話題或觀點可以【關注】我私聊,也可以在下方評論區留言,第一時間回覆。