記者 | 陳佳靖

編輯 | 黃月

《小說六講》

1977年,王安憶寫下了第一篇獲出版社接納的散文。寫這篇文章時,“文革”尚未結束,但隨著 “四人幫”被打倒,形勢發生了變化。那篇原本已經定稿並印成冊的文章裡,很多內容都不再適合當時的環境,因此最終沒能問世。儘管如此,王安憶卻將1977年認定為自己寫作的開端,因為那是她個人的寫作第一次受到社會承認,並真正建立了她對寫作的自信心和興趣。

《小說六講》整理自王安憶在香港城市大學中國文化中心短期客座期間的六堂公開課實錄。她從創作生涯的開端講起,回顧了寫作興趣的源起、如何掌握小說創作的機要,也談到了她的閱讀史和在復旦大學講授創意寫作課的過程。在書中,讀者將看到王安憶對托爾斯泰、羅曼·羅蘭、託賓、納博科夫等名家經典作品的敘述和拆解,另有兩章分別討論了“型別小說”和“張愛玲與《紅樓夢》”。這些內容不僅能拓寬我們對小說這一文體的認識,也能從中窺見她的創作理念和反思。

《鹿川有許多糞》

這是韓國導演李滄東繼《燒紙》之後在中國出版的第二本小說集,也是他的封筆之作。本書首版於1992年,當時李滄東還沒有從事電影工作。和《燒紙》一樣,《鹿川有許多糞》也關注韓國的歷史事件和社會現實問題,多篇故事都涉及1980年代韓國民主抗爭歷程中的至暗時刻,比如“六月抗爭”、“富川警察署性拷問事件”,以及史稱“舍北事件”的礦工暴動等。但李滄東想要描寫的並不是大事件和大情緒,而是那些與現實中的痛苦進行抗爭、尋找生活意義的普通個體。

小說中的主角大多是社會底層人物,在複雜多變的歷史浪潮中,他們的人生髮生了轉變,使得他們逐漸對生活的真正價值和自己的身份認同提出疑問並進行探索。創作完這部小說後,李滄東曾表示:“我現在想要重生。我感覺到了一種慾望,想要寫一些與之前不同的文字,想要過與以往不同的生活。就像脫掉舊衣服一樣,想要脫胎換骨。”正是在這之後,他進入電影界,藉由電影開始了全新的探索。如今看來,這部小說也見證了他從作家到導演的轉變,並將他的文字與電影貫通,讓我們意識到創作者內心始終如一的對人的存在與價值的關切。

《樹語》

美國自然文學家愛默生曾說:“田野和樹林帶來的最大喜悅,在於指明瞭人類與植物的隱秘關係。”在《樹語》中,九個不同國家、不同時代背景的故事,藉由樹木串聯在一起。這部以樹木主題的小說囊括了北美森林中的許多物種,它們看似遙遠和陌生,卻與人類的命運息息相關。正如書中的九位主人公之一、野外生物學家帕特麗夏·韋斯特福德所說,樹木就像人,它們是社會性生物,雖然沒有大腦,卻有意識。這些樹木說話、歌唱、經歷痛苦、夢想、銘記過去、預測未來。

隨著全球生態環境的惡化,以考察和表現自然與人的關係和探尋生態危機的社會根源為主題的“生態小說”正在重返主流。《樹語》以巧妙的結構為我們呈現了一種敘事的可能。小說中的九位主角有生物學家、心理學家、律師、藝術家等,他們的經歷不同,但都熱切地支援同一個觀點:必須保護森林,否則大自然將發起復仇。在小說作者理查德·鮑爾斯看來,當他者展現出與我們類似的一面時,認同才更容易發生。這部小說正是將樹木這種與人類生活時間框架迥異的生物塑造成了人類自身故事中不可或缺的一部分,因為它們的確就是。

該書作者理查德·鮑爾斯剛剛憑藉新作《Bewilderment》第二次入圍布克獎短名單,這部《樹語》此前也曾入圍布克短名單,雖最終無緣此獎,但捧得了當年的普利策文學獎。

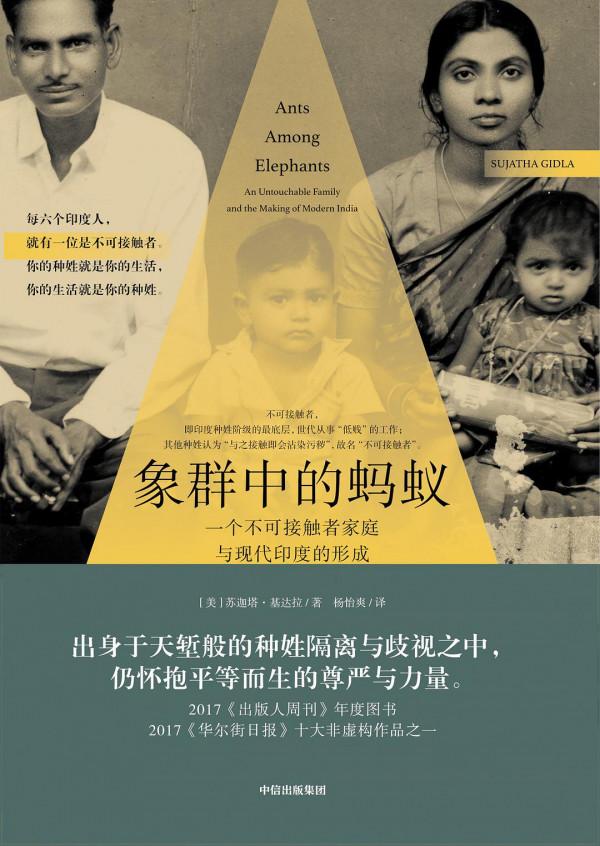

《象群中的螞蟻》

蘇迦塔·基達拉出生於印度安得拉邦的一個不可接觸者家庭。“不可接觸者”即是印度種姓階級的最底層,在印度的村莊與城鎮裡,每個種姓都有其特定的職責和居住的區域,而不可接觸者的特定職責——他們祖傳的工作——是為他人勞作,或者去做那些印度教社會認為骯髒不潔的工作。因此,他們被視為“賤民”,被其他種姓認為“與之接觸即會沾染汙穢”。事實上,基達拉及其家人不是印度教徒,而是基督教徒,這也是他們成為不可接觸者的原因之一。但印度同樣存在著出生於地位極高的古老婆羅門種姓的基督教徒,他們仍可享受優越的社會地位。

宗教與種姓之間的關係是什麼?種姓與社會地位、社會地位與財富之間的關係又是什麼?在《象群中的螞蟻》中,基達拉透過母親、舅舅和朋友們的口述,記錄了一個不可接觸者家庭對不公命運的感知和抗爭。種姓是印度社會各族群天然的烙印,也是瞭解印度歷史及現在的關鍵一環。基達拉的家族史正是一個典型的代表,它揭示了印度傳統種姓制度下“賤民”遭遇的不平等和不自由,也讓人看到了整個家族為建立美好生活和一個更為公平正義之社會的全力付出。

《公共衛生史》

公共衛生是人類抵禦疾病、捍衛健康的制勝法寶,但它的具體內涵是什麼?它僅僅與流行病有關嗎?在沒有疫情的時代中,公共衛生扮演著怎樣的角色?喬治·羅森的《公共衛生史》首版於1958年,是公共衛生領域的里程碑之作。它梳理了歐洲和北美公共衛生的發展,從古希臘羅馬健康觀,到中世紀的瘟疫和隔離,再到現代的衛生改革運動,全面展現了公共衛生的歷史、曲折與進步。

過去二十年,歷史學家愈發關注疾病、藥物和公共衛生的歷史。他們中的大多數人處理的是具體的問題、機構、人物、地方和疾病,少有人嘗試呈現一個跨大陸、跨世紀的全面視野。羅森憑藉他在公共衛生領域的經驗以及社會學和政治哲學的豐厚知識彌補了這一缺憾。他將醫生和公共衛生從業人員置於他們所處的社會背景下,展現他們不斷變化的想法和實踐如何與背後的政治經濟條件相關。這部書也讓人們看到了一代公共衛生從業者對社會的關切,對進步和社會改良本質上的樂觀信念,以及對科學和實證知識的推崇。

《飢餓、富裕與道德》

20世紀70年代,彼得·辛格憑藉《動物解放》一書和《飢餓、富裕與道德》一文聲名大噪,前者被譽為“現代動物解放運動聖經”,後者引發了學界和大眾關於全球貧困的激烈辯論。本書收錄了辛格的三篇代表作:《飢餓、富裕與道德》《解決世界貧困的辛格方案》《億萬富翁應當捐贈什麼?你應當捐贈什麼?》。在上述文章中,辛格提出了他的重要主張:如果我們有能力阻止某些不好的事情發生,而不必因此犧牲具有同等道德重要性的東西,那麼從道德上來說,我們就應當如此行動。這一原則可以應用到如下情境:假如我路過一個淺水池,看見一個小孩溺水,我應當跳進水中將這個孩子救起。這意味著我會弄髒衣服,但就孩子的死亡而言,這並不重要。

那麼,如果我們具有提供幫助的能力卻不作為,是否就是不道德?辛格在書中給出了肯定的回答。他認為,對於處於貧困中的人們,無論距離遠近,我們都負有相同的道德義務。他進而提出了一個解決貧困問題的激進方案,在其中確立了富豪和普通人對於窮困之人的不同捐贈標準以及分別負有的義務。書中另附有安德魯·庫珀批判“辛格方案”的文章《超越慈善》以及辛格對此文的回應《貧困、事實與政治哲學》。辛格強有力的哲學論證,將挑戰人們對極端貧窮的固有態度。

《斯坦福大學奇幻地理:科學、藝術與想象》

早在18世紀,人類已經探索了地球大部分的陸地和海洋,但細節仍不清楚。大眾渴望認識這個新奇的世界,從而造就了19世紀風靡一時的地圖集。在最常見的一覽圖上,我們既能看到遙遠的未知土地,也能看到熟悉的人類城市空間,還有山峰和瀑布的高度、河流的長度、湖泊或島嶼的面積等地理資料。有些人認為,這些一覽圖提供的數字、名稱和圖表應該能緩解這個時代對知識的狂熱渴求,但事實上,它們展示的是由藝術想象構造的烏托邦。其中的確有一些可以被歸入圖解的範疇,但它們側重的不是科學的客觀事實,而是視覺享受,其目的是為了迎合人們對未知土地的幻想。

本書薈集了19世紀具有代表性的比較地理繪圖,是近代地理學的開山之作。它既是一部製圖和探索的歷史,也是一部藝術作品。書中的很多插圖描繪的是山水,但與嚴格意義上的風景畫截然不同,它們是由測量資料衍生出來並經過再創造的景觀。如今,當我們欣賞這些紙上的微型世界時,也是在見證過去時代的夢想,瞭解那時的人們如何用科學記錄和遊記的敘述方式,創造閱讀和遐想的空間。

《我們為什麼要行走》

人類直立行走的能力與生俱來,自然而然,但這卻是將我們與其他生物區分開來的重要特徵。相比之下,人類的近親黑猩猩手腳並用地行走,這種被稱為“指關節著地走”的適應行為並非高效的移動方式;一些鳥類也用雙腿在地面前行,但它們的脊椎不是直立的,頭部也不能自由移動。對人類來說,雙足直立行走帶來了全身的劇變和適應:我們的雙手從爬行中被解放出來,能夠去做更多別的事情;我們的感覺也變得敏銳,思維充滿創造力,焦慮和抑鬱得到緩解。

這本書將帶我們回到時間深處探尋行走的起源,瞭解行走為何不僅僅是一項關於身體的活動,還是解放思想的關鍵。因為行走,人類得以變成社會性動物,與他人握手擁抱、傳遞資訊、相互依靠。行走因此也具有社會功能,無論是一場高爾夫球賽,一次結伴而行的鄉間漫步,還是一場試圖改變社會的遊行,眾人一起行走有助於促進交流、凝聚社會。在外賣、電動車、人工智慧充斥生活的時代,這本書提醒我們從座椅上站起來,重新感受腳下的地面。