近日,南開大學電子資訊與光學工程學院教授張毅帶領學生在CZTSSe薄膜電池的研製中取得重要進展。團隊與中科院長春應用化學研究所副研究員王剛、上海大學教授王生浩、澳大利亞新南威爾士大學教授郝曉靜等合作,根據CZTSSe太陽電池異質結退火導致元素擴散的特性及介面處存在的離子交換反應,設計了一個理想的帶隙梯度以及新的異質結結構。

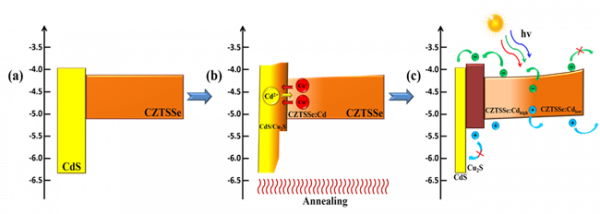

CZTSSe/CdS異質結退火後吸收層的Cu+和緩衝層的Cd2+在介面處發生了離子交換反應,吸收層形成了Cd梯度摻雜的CZTSSe,同時CdS部分轉變為Cu2S。根據吸收層的導帶排列可以確定其形成了一個具有梯度的Cu2S/CZTSSe:Cdhigh/CZTSSe:Cdlow帶隙排列。

圖 (a) CdS/CZTSSe的能帶圖;(b) 異質結退火中Cu+和Cd2+離子的擴散示意圖;(c) CdS/Cu2S/CZTSSe:Cdhigh/CZTSSe:Cdlow的能帶圖

吸收層內帶隙梯度的形成有效降低了載流子複合。同時器件中的CuZn缺陷轉變為更淺的VCu缺陷,進一步幫助提高了自由載流子的濃度和器件的導電性。透過利用這個吸收層內帶隙梯度的優勢,使得電池的開路電壓和填充因子得到了顯著改善,CZTSSe太陽電池效率相對於傳統工藝提高了45%。該工作採用簡單有效的方法突破了CZTSSe太陽電池帶隙梯度的困境,課題組成員表示“照亮了通往高效太陽電池的未來之路。”

CZTSSe作為一種低價、無汙染的綠色環保型光伏材料,其器件效能穩定,受到國際光伏界的廣泛關注。根據理論計算的CZTSSe太陽電池的肖克利-奎伊瑟極限(Shockley–Queisser limit)效率可達32.8%。目前,已報道的CZTSSe的最高效率效率為13%,仍遠低於具有相似結構的Cu(In,Ga)(S,Se)2太陽電池,其最高效率已達到23.35%。在此背景下,效率提升的一個瓶頸在於CZTSSe吸收層材料由於體內所含元素在高溫過程中的離子擴散速率相似,無法形成有利的V型梯度帶隙結構。因此,長期以來,如何在CZTSSe吸收層內實現一個有利的帶隙梯度始終是一個挑戰。

本專案相關結果以“Band-gap-graded Cu2ZnSn(S,Se)4 drives high efficient solar cells”為題發表在Energy & Environmental Science (DOI: 10.1039/D1EE03134A.)上。博士生郭洪玲為論文第一作者,張毅教授、王剛副研究員和郝曉靜教授為共同通訊作者,南開大學為第一作者單位。該工作得到了國家重點研發計劃重點專案和國家自然科學基金重點專案的資助。

據悉,近年來在國家“雙碳”重大戰略帶動下,光伏產業快速發展,光伏電池製造規模快速擴大,光伏的應用範圍也越來越廣,為滿足這種快速發展的需求,需要開發更多的光伏新材料。Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe)正是國際光伏界的焦點之一。目前張毅教授負責國家重點研發計劃重點專案與國家自然科學基金委重點專案,正聚焦從事CZTSSe等相關器件研究工作,以期為國家戰略貢獻南開智慧。