現實生活中,有一類人群經常出現頭暈、頭腦昏沉,去醫院檢查卻沒有發現明顯的異常,自行進行滋補卻作用不大,這到底是怎麼回事呢?

其實,這很可能是體內有痰溼所引起。

祖國醫學將頭暈、眩暈、頭懵等均統稱為“眩暈”病,其症狀表現主要為,輕者頭暈、頭懵頭沉,頭重如裹,頭腦不清晰感,重者表現為頭暈目眩,視物旋轉,站立不穩,甚至撲倒。

而導致該病的病因有很多,體內的五臟六腑任何一個地方出現問題均可導致頭暈,其中以脾虛所致的痰溼中阻最為常見。

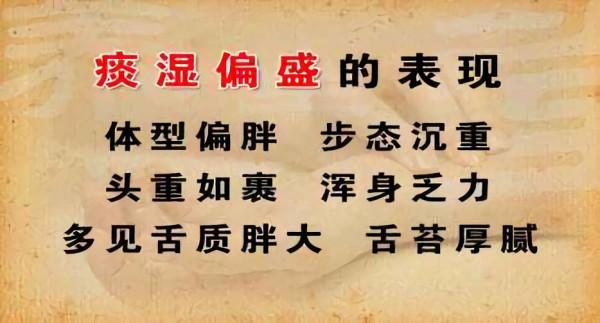

這一類病因病機為虛實夾雜的情況,並非單純的“虛”,這也是為什麼很多出現頭暈的病人難以單純滋補得到改善的重要原因。臨床調查也表明,此類患者除了頭暈外,多伴有身體偏胖,有沉重感,經常感到胸悶,或伴有痰咳出,吃東西不香,不想活動,老想睡覺,面容油光,舌苔厚膩等表現,如果盲目服用補氣血的藥物,可能會適得其反,導致病情加重。

為什麼體內有痰溼,會導致頭暈反覆發作?

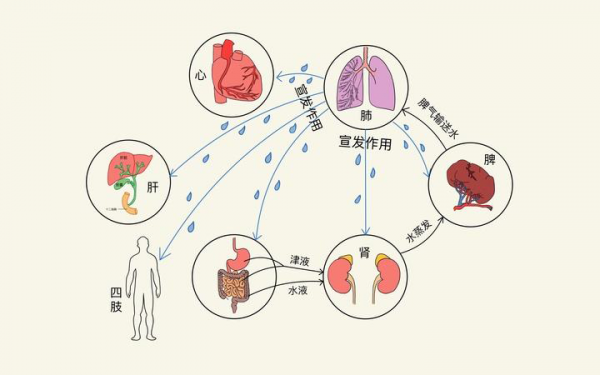

祖國醫學認為,痰是津液代謝異常的重要病理產物,同時又是導致很多疑難怪證的重要病理因素。在人體的五臟六腑中,其中脾主要負責津液的代謝,《黃帝內經》講“飲入於胃,遊溢精氣,上輸於脾,脾氣散精,上歸於肺,通調水道,下輸膀胱,水精四布,五經並行。”指出精微乃脾之所化,依賴肺的宣發功能,腎的氣化功能,得以執行全身,從而發揮其濡養臟腑、四肢百骸的作用。

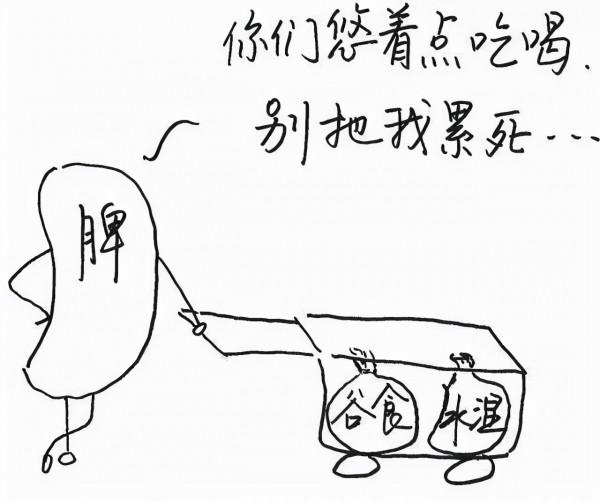

如果飲食不規律、不節制,嗜好飲酒或甜膩或肥膩食物,飲食習慣偏重口味,或者過度勞累、情緒焦慮等往往容易損傷脾胃,導致脾胃調節津液代謝的功能異常,進而生溼生痰,痰溼中阻,濁陰上擾,矇蔽清陽,發為眩暈。

這裡的“清陽”其實可以理解為一種“清爽的氣”,大腦需要“清陽”才能保持清爽的狀態,反之則會頭腦昏沉、頭暈。樂啟生中醫團隊也講到,痰溼作為陰邪,就像一隻攔路虎,擋住了體內清陽之氣的執行,當腦袋得不到清陽之氣的滋養,在此情況下,頭部的眩暈、頸部的痠痛,就在所難免。好比冬天的時候,將屋子裡的窗戶都關上,雖然我們暖和了,但是由於空氣不流通,我們就會感到很悶,大腦昏沉,思考事情也會受到影響。

臨床上,此類患者常表現為頭暈,頭昏,頭重如裹,或伴有視物旋轉,就像暈船暈車,甚至不能站立的症狀表現,此外,除頭暈頭昏,大多患者還可出現胸悶,胃脹滿,噁心嘔吐(早晨起床最為明顯),吃飯不香,食少睡多,或伴口苦,大便黏膩,小便正常或黃,舌苔白厚或黃膩。

那麼,出現這些情況,應該怎麼辦呢?如何從根源上擺脫頭暈困擾?

健脾化痰、升清止眩,擺脫頭暈困擾!

痰溼所導致的頭暈病症可以透過健脾化痰、升清止眩從根源上解決。樂啟生中醫立足脾胃,依據臟腑經絡、宏觀辨證與微觀辨病思維,指出脾胃健運,則氣血化源充足,五臟安和,九竅通利,如此則“神明自湛然長醒”;脾胃升降有序,方可升清降濁,清陽濁陰各走其道,人體才能呈現和諧狀態。

臨床上可選用半夏白朮天麻湯加減治療,該方出自清代醫家程國彭的《醫學心悟·眩暈》,書中記載“眩,謂眼黑;暈者,頭旋也,古稱頭旋眼花是也,有溼痰壅遏者,書雲:頭旋眼花,非天麻、半夏不除是也,半夏白朮天麻湯主之。”該方以半夏燥溼化痰,天麻平肝熄風,二者為君藥,也是治療風痰眩暈頭痛的要藥;白朮、茯苓健脾燥溼,佐治生痰之本;橘紅理氣化痰,甘草調藥和中,加姜棗顧護脾胃。諸藥合用,共奏化痰熄風之功。

需要注意的是,臨床上眩暈病很少會呈現單純的某類證候,而是虛實並見,各種證候互相兼雜,因此,治療常常需要數種方法並施,辨證與辨病結合,如此,在臨床上方能取得較為滿意的療效。

比如此前來診的一位64歲的患者董先生,自述近半年頭暈反覆,耳朵裡有悶堵感,平時有心悸氣短,運動後加劇,神疲乏力,口稍乾渴,夜晚睡眠欠佳,食慾一般的表現。

董先生曾到當地醫院檢查,未發現明顯異常,來診時觀其舌可見舌質淡暗潤苔薄,中醫辨證屬溼濁內阻、飲邪上泛,治以運脾化濁、通陽利飲,方用半夏白朮天麻湯、苓桂術甘湯兩方合用加減:

姜半夏、炒白朮、天麻、茯苓、陳皮、澤瀉、桂枝、炙甘草、葛根、生龍骨、生牡蠣。共7劑,1日1劑,分2次服,早晚飯後半小時溫服用。

二診:董先生訴服上方後,小便相比平時稍增多,頭暈和耳悶感相較之前好轉,運動後心悸以及失眠症狀則未見明顯改善;舌象同前,調整藥方,上方加石菖蒲、制遠志,繼續服14劑。

三診:此次來診,董先生自述除了仍有輕度失眠外,頭暈等其他症狀均已消失。更改藥方,予以桂甘龍牡湯合酸棗仁湯加減調理,半月後再次複診訴睡眠已恢復正常。

從這個案例中也可以看到,在調治時並不單純使用半夏白朮天麻湯,而是二方合用化裁,中醫經典《金匱要略》講到“病痰飲者,當以溫藥和之”,所以針對董先生的病情,予以苓桂術甘湯溫陽化氣、健脾消飲;澤瀉合白朮,取“心下有支飲,其人苦冒眩”之澤瀉湯之意;《本經崇源》謂“葛根為陽明仙藥”,所以方中重用葛根,昇陽明清氣達於頭面。澤瀉降濁,葛根升清,二者配伍,可以使清濁二氣各安其位;生龍牡鎮心寧神。

服一診方後董先生小便次數增多,為溼濁飲病邪從小便排出,故頭暈之證較前好轉。二診患者仍有心悸,睡眠欠安,加菖蒲、遠志化痰濁、寧心神。

總的來說,疾病是千變萬化的,疾病的病機也會隨疾病的發展以及治療過程發展變化,要想從根源上擺脫頭暈等病症,必須抓住核心病機,用藥恰當,才能標本兼治。

以上相關內容表述望能讓更多朋友受益,有需要辨證指導的朋友也可透過點選我頭像進行私信。