原本這幾個人是風馬牛不及的,但仔細想想,他們還真是命運共同體,經歷大差不差啊!

我們知道,“紙上談兵”一詞出於《史記.廉頗藺相如列傳》。是說戰國時趙國大將趙奢之子趙括,他自仂熟讀兵書,年年少輕狂。但不懂靈活機變,缺乏實戰經驗。時秦國名將白起率百萬大軍征討趙國。趙王聽從藺相如等人建議命廉頗率四十萬大軍在長平阻擊。這位老將深知四十萬對八十萬絕無勝算,而秦軍遠征糧草運輸極為困難。於是,憑險固守。兩軍在長平對峙。秦軍一時難以攻下,糧草又供應不上,白起急啊。有謀士獻計,讓人潛入趙國散佈流言,說秦軍是不懼廉頗這老頭的,俺們最怕的是年輕勇武的趙括……。結果趙王聽信,讓富有軍事理論看起來才高八斗的趙公子替換廉頗。這位意氣風發的趙公子一到前線,便運用個人豐富的兵法知識制定了對攻的最佳策略。結果,戰事一起,趙括的四十萬大軍便進了秦軍的伏擊圈,如此狀況,任何兵法理論都是沒有用的,只能落得個全軍覆沒,趙公子本人也中箭身亡。這真是害已誤國啊!

理論的東西有錯嗎?從歷史至今,咱這區域沒讀過《孫子兵法》的軍事家恐怕是不多的。諸葛亮手下那位參軍馬謖,本就出身於軍事世家,又追隨諸葛亮多年,耳濡目染,理論那是一套一套的。要沒兩把刷子,諸葛亮放著趙雲魏延等名將不用而放心地把最重要的戰略要地街亭交到他手裡?他之所以不聽主帥副將的建議而屯兵山崗,就是依據《孫子兵法》“居高臨下,誓如破竹”的理論要點。馬參軍認為,魏軍趕至山腳,我從山上依勢衝殺,似狼如虎,以一擋十,必獲全勝。問題是人家幾萬大軍將山一圍,斷其水道,山上那群虎狼立時變作了綿羊,人心慌慌,不戰自潰,若非副將王平同志拼死相救,馬參軍當時就丟了小命,哪裡還捱得上諸葛亮來砍他的腦殼?

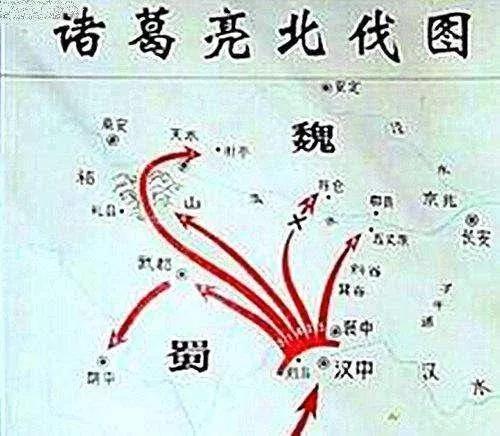

“失街亭”是諸葛亮軍事史上一個慘痛的教訓。此前他率軍出師伐魏,攻無不克。始出祁山如此順利,因其遇上了個很好的對手。對手的名字叫曹真,曹真是曹操養子,其豪爽勇武,自幼兵法韜略無以不精,還是現任魏王曹丕的親哥,倍受信任,授虎豹騎,成為魏國最高軍事統帥。他率幾十萬大軍去阻擋諸葛亮,結果被人家諸葛亮一把火一把火地燒得焦頭爛額……。

幸虧曹丕不是那個趙王,關鍵時刻他果斷用司馬懿替換下親哥們曹真(其實此前就是諸葛亮用反間計使司馬懿下臺的)。司馬懿這老頭最大的優點在於頭腦清楚,他明確承認自已才不及諸葛,但他更清楚敵方弱點在什麼地方。和當年白起一樣,諸葛亮伐魏最大的障礙在於戰線太長,交通極為不便,糧草供應不暢。司馬懿看準這點,據險堅守,死不出戰,就連送他女人衣服也欣然接受。弄得諸葛亮同志千般智謀無處施展,因糧草問題不得不一次次退回漢中,直至客死五仗原也沒能完成統一大業。從態勢上看,最終的勝利者無疑是司馬懿,是曹丕的大魏……。

縱觀一部歷史,有許許多多驚人相的事件在重複上演著。廉頗與趙括,司馬懿與曹真,甚至白起與諸葛亮,趙王與曹丕……,想想就像異時異地同一事件的反版。只不過角色稍一轉換,結局便差之千里,事關國家興亡,不可不察也!

其實戰爭就是個理論加實踐的問題,咱們的領袖毛澤東不唯理論集大成,更是經歷百戰峰火,軍事才能名副其實。同樣三國時書生陸遜能擊潰劉備幾十萬大軍挽救吳國靠的可不是幾本兵書,這位陸伯言親臨戰場,用心分析,出任主帥時自己早是身經百戰,且從親歷中寫出了自己的兵書。而馬謖雖學諸葛但不得其髓,自己不思考不總結,學問止於理論層面,不敗如何?

人之成才,不可不讀書,不可不學習。理論這東西,要懂得活學活用,紙上談兵,有時害人害已。空談可以誤國,實幹才能興邦。如是而已!