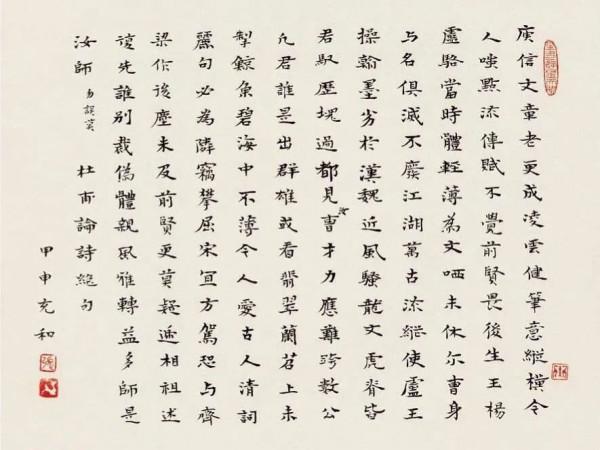

這世間有一本極美極美的書,叫《桃花魚》。相傳此書的封面是由印度紫檀,阿拉斯加雪杉和非洲的沙比利木製作,經過手工曲搖活字印刷,由美國藝術家薄英親自設計,歷時三年完成出版,書中收錄的詩詞和書法,均出自張充和女士。

1913年 上海

“她有自己的命,別人是妨不到的。”

民國二年的農曆四月十二,晚晴名臣張樹聲的府中添了一個小孫女,可是她的到來並沒有給這個家庭帶來莫大的歡喜,因為這已經是家中的第四個女孩了。

女嬰出生沒多久,奶媽便突然提出要離開,她母親陸英親愁苦,半夜懷抱著飢餓啼哭的嬰兒抹著眼淚,膝下還有另外三個半大不小的孩子纏著自己,腹中還懷著一個胎兒.........她心力交瘁。

年長的叔祖母識修看在眼裡。叔祖母是張樹聲次子張華軫的太太,其父李蘊章正是李鴻章的四弟。可是這這位叔祖母命運多舛,丈夫去世很早,之後丈夫的側室、女兒、外孫都相繼去世,留下她孤身一人。

於是她有了收養眼前這位女嬰的想法,也算是年老的一個陪伴。

她提出希望找人算一卦,因為總怕自己命硬妨害到小孩。陸英說不必了。

於是女孩被抱到了合肥。

抱走的女嬰便是張充和,傳說中的張家四小姐。

1917年 合肥

“你是誰生的?”

“我祖母。”

那一年充和四歲,她常常被這樣的對話所困擾,且在此後的許多年,這個問答都成為了她的不解命題。年少時的充和體弱多病,又黑又瘦,在合肥龍門巷張公館,她在這個獨立又封閉的大院裡生活了整整十六年。

許多年後,充和依然能清楚的記起公館裡的一草一木:書房前除去海棠、天竹、桂樹、碧桃、繡球外,還有兩棵高出書樓的梧桐樹,兩樹頭相接,到了夏天,枝葉茂盛,一院子清陰,書房裡也非常涼快,這兩棵梧桐樹大概有一百二三十歲了.........

充和在這兩棵樹下消磨了童年時光,那是她對大自然最初的情感。因為陪伴她最多的是大自然,在小小的她看來,或許只有大自然不會離開她,亦不會傷害她。

1946年張家兄弟姐妹於上海團聚,張充和(左一)

祖母識修本是大家閨秀,懂得培養後代學識和涵養的重要性。她不惜花重金四處為充和物色好的老師,其中有吳昌碩的弟子、考古學家朱謨欽為塾師,同時還另請舉人左履寬先生專教充和吟詩填詞。祖母給了她書香門第中最古典的教育,學古文,臨碑帖,讀詩詞。充和在四書五經的薰陶下長大,這種古典式的培養,使得充和像是一個待在書房裡的小龍女,新文化運動興起的時候,她甚至還不知道什麼是白話文。

對於這個小女孩來說,孤獨是肯定有的,但是還好有書香和大自然。

1930年 蘇州

“就因為她是媽媽,所以才覺得難為情。”

充和在合肥對著孔子像磕頭的時候,彼時上海的三個姐姐已經遷到了蘇州。她們住在一個園林式的私宅裡,在同一個課堂學習,一起遊戲,下課了去撿樹上掉下來的果子。

在學業上,她們已經開始閱讀白話文,也接觸了數學、英文、美術等課程。

在流傳下來的四姐妹的合影中,充和的氣質與其他三位明顯不同,有一種淡淡的疏離感,一種古典寧靜的美。

張家四姐妹,後排左一是張充和

充和十六歲那年,領養她的叔祖母識修去世,享年六十七歲。

突然變得孤身一人,只有回到蘇州家中。蘇州的大院裡跟合肥的大院完全不同,這裡有亭臺樓閣,有水榭假山,有果樹繁華,還有一隻仙鶴。

其實在她七歲那年,她就已經來過蘇州,那是記憶中第一次見到媽媽,在兵荒馬亂中她第一次認清母親的臉,卻覺得“難為情”,後來她寫道:“比見到一個陌生的客人還陌生,還怕難為情。”

臨走的時候,母親在月臺上看著她,淚水在眼裡打轉,在晨霧裡,兩個人都互相看不見了,充和說,不知道是霧埋葬了我,還是埋葬了她。

那次相見的第二年,母親陸英離世。

而這次祖母去世,充和再一次出發,是離別也是迴歸。

充和在這個時期迷戀上了崑曲,欲罷不能,有時候唱戲,會唱到口吐鮮血,也因崑曲,充和跟她的元和大姐和宗和弟弟,以及繼母走得很近。蘇州是崑曲的發源地,再加上張家家族有聽崑曲的傳統,充和從合肥回到蘇州後即開始學習崑曲,並於二十世紀三十年代參加了蘇州幔亭女子曲社與道和曲社,師從傳字輩老師沈傳芷、張傳芳等學戲,並師從名笛師阿榮學吹笛,自此再也沒有遠離過崑曲。

在崑曲裡她沉醉於其中,找到了自己,這一愛就是一輩子。

1934年 北平

二十一歲這年,充和以語文滿分、數學零分的成績被北大國文系破格錄取。系主任是胡適,錢穆、俞平伯、聞一多都是她的老師。但充和對學校之外的世界更感興趣,北大旁邊的清華,有位專業崑曲老師開課,她經常前往聆聽。課餘,充和常與三五好友組團包洋車去捧名家的場——韓世昌、白雲生。

在進入北大之前,充和還翻譯出了小泉八雲寫作的《濟慈詩論》。濟慈是天真又自由的詩人,對於感情、生活、創作都是如此,他自稱是把名字寫在水上的人。充和很喜歡這樣的濟慈。

在北大的日子又慢又優美,接近一種理想生活,近距離接觸民國大師的薰陶,身邊也圍繞著大批志同道合的好友,但是充和與北大的緣分很短,短短兩年,她身患肺結核,因病不得不退學。

1940年 昆明

張充和最喜歡的一張照片是1940年,那一年她剛剛27歲,在昆明雲龍庵躲避戰爭,照片上的她看不出任何的不安和愁苦,她一身樸素旗袍,穿著一雙時髦的小單鞋,坐在蒲團上,表情淡然,像是生活在歲月靜好的年代,她的氣質像是一位傳統的靜女。雖然身逢亂世,但她寫字、讀書、作畫、唱曲。正如她當時所作的詩:酒闌琴罷漫思家,小坐蒲團聽落花。一曲瀟湘雲水過,見龍新水寶紅茶。

逃難的日子雖然每天都是命懸一線,但充和的眼裡皆是美好。她說,“在我窗前有一條小路通山下,下邊便是靛花巷,是中央研究院史語所研究地。時而有人由灌木叢中走上來,傅斯年、李濟之、羅常培或來吃飯,或來聊天。院中養只大公雞是金嶽霖寄養的,一到拉空襲警報時,別人都出城疏散,他卻進城來抱他的大公雞。”

逃難的時候充和仍然帶著她的筆墨碑帖。在昆明,充和租住的雲龍庵裡,她用兩隻空油桶臨時搭了一個長案,平時寫字就坐在蒲團上,而旁邊就是防空洞,拉空襲警報的時候,充和還在防空洞旁寫小楷。

這樣的充和,選擇在亂世中做一個簡單的人。

1949年 美國

1948 年 3 月,充和在沈從文家中認識了有著猶太人血統的傅漢思,這位德裔美籍的漢學教授被胡適邀請來北大任教。因為同樣喜歡中國古典傳統文學,有著相同的性格愛好,兩個人聊著聊著便成為了情侶。

短短八個月,兩個人就想到了結婚。這年的 11 月 19 日,傅漢思與張充和在北平成婚。

這一年,張充和三十五歲,傅漢思三十二歲。

他們按照基督教的儀式舉辦了簡單的婚禮,美國牧師為他們見證。城內喜宴尚未開席,城外已是炮火連天。婚後沒幾天,美國大使館就通知他們緊急撤離速回美國。

1949 年 1 月,充和與傅漢思乘坐“戈登將軍”號輪船在慌亂中離開中國,前往美國。隨身攜帶的也不過是幾件衣物,一方古硯,一盒古墨和幾支毛筆。

10月,北平天安門城樓插滿紅旗,北平變為北京。

充和就這樣再一次被命運推著向前走了。

在美國的生活並不輕鬆,漢思起初沒有固定工作,他們居無定所,直到漢思拿到博士學位,進入加州州立大學任職,生活才穩定下來,之後漢思又去了耶魯大學工作。他們領養了一兒一女,充和喜歡孩子,在家裡做起了超人媽媽。

這位昔日張家四小姐,也開始學會做飯,打理花園,修剪樹枝,蹲在地上種菜和拔草,開始留意節約煤氣和水電。中間有段時間充和還在大學裡工作,後來家裡添了兩個孩子才把工作辭去。

美國的生活充滿人間煙火,但是因為喜歡崑曲和書法,日子過得並不寂寞,她期待著可以找到一種理想方式豐富自己的中國心靈。每一天,充和會起床很早,騰出一點時間磨墨寫字,聽崑曲。有時寫著寫著,孩子醒了,就停筆了。

還好,充和無論走到哪裡,都有一種“小園情結”,據王道先生所著的《一生充和》裡描述:無論走到哪裡,充和總是想法設法地營造一個屬於自己的自然世界。在美國的時候也不例外,充和喜悅於自家的花園,花園給了她新的靈感,她開始繼續寫詩,寫字,唱戲。像一個花農,又像是一個隱居的詞人。

因為是帶著夢想生活,充和在寫詩,寫字,傳播崑曲上從未停止,甚至成績斐然,在國內唱著“東方紅”的年月裡,中國傳統崑曲在美國似乎更受追捧。單從1953至1976年間,充和就在二十三個大學裡講座和演出崑曲。有時是獨立演出《思凡》《遊園》《斷橋》《佳期》等,有時候是配合漢學教授、戲劇老師的課程演出,一度引起了轟動。她因此還結識了一大批華人著名學者朋友和藝術家,因著中國古典藝術,充和在美國紅了。

1953年 蘇州

你站在橋上看風景,

看風景人在樓上看你。

明月裝飾了你的窗子,

你裝飾了別人的夢。

1953年一個秋風蕭瑟的晚上,卞之琳因工作之故再次來到九如巷張家。張家他是自然熟悉的,但那個心中的人,早已不在此處。

張家人是理解他的,特意把卞之琳安排到張充和曾經獨住的樓室。

正是在這個房間,卞之琳看到了沈尹默給張充和改的幾首詩稿。他如獲至寶,當即取走,小心翼翼地儲存起來。

所有人都知道他喜歡張充和,所有人都知道那位“你裝飾了別人的夢”也是這位四小姐。他們相識的很早,充和讀大學時他便是師兄了,在沈從文家中,他第一次見到這位氣質上古典,性情上又大方的女孩。他持之以恆地給她寫信,甚至在她出嫁後去了美國,仍孜孜不倦。他苦心收集她的文字,在她不知情的情況下,送到香港去出版。他的愛情堅定又剋制,默默等待她長達十多年,直到45歲才結婚,對她的愛戀,持續了大半生。

1980年,卞之琳作為學者訪問美國,與充和久別重逢了。

卞之琳把珍藏了三十年的詞稿奉還物主,張充和則贈予他兩盒錄音帶,裡面是她近年來唱的崑曲。

“一個女子在詩人的詩中,永遠不會老去,但詩人他自己卻老去了。”

2015年 美國

桃花魚,是一種與桃花相伴而生的水母,每當春天來臨的時候,桃花飄零在水面,彩色水母隨花而現,又隨水而逝,浪漫又短暫,像極了愛情。

充和的一生,恰似桃花水母在水中呼吸的感覺,飄然,詩意,卻也孤獨。

“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。”充和的這句名句被董橋先生收藏,董先生讚美她是“是集學識才華,琴曲書畫於一身的人,也是將東方的古典美和優雅攜帶一生的人,更是將藝術之美攜帶一生的人”;教育家章士釗譽她是“才女蔡文姬”;戲劇家焦菊隱稱她為當代“當代李清照”;書法家沈尹默說她的字是“明人學晉人書”;有更多的人說她是“民國最後的才女”。

但是這些都不重要,充和是一個對藝術和生活都抱有“高貴信仰”的人,這也是她的祖母識修臨終前對她的盼望。

充和生平最愛好的曲詞是“一生愛好是天然”,經歷過兒時的磨難,長大後的戰亂和流離失所,直至後來的漂泊在異國他鄉,從來沒有被塵世所汙染,堅持著自己的“愛”和“好”,從自然中來,到自然中去。

2015年6月18日,102歲的張充和女士在美國家中永遠閉上了眼睛,這位民國最後的才女成為了永恆。據她的學生陳安娜回憶,當時老師的臉已涼了,面板又細又白,鼻子挺直,閉目垂眉,比她所畫的彈琵琶的美人更美。

從那一刻起,這樣的老太太世間不會再有了。

圖:網路

編輯:Neal