1944年底,第二次世界大戰進入了最後結束的階段,德意日法西斯敗局已定,隨著反法西斯盟國軍事行動的發展,結束戰爭和安排戰後世界而產生的一系列政治問題需要迅速解決,特別是應該制定盟軍在反希特勒德國戰爭最後階段的協同一致的軍事行動計劃,處置戰敗的德意志帝國的基本原則,對日作戰,實現戰後世界國際安全問題的基本原則,客觀上愈加迫切地需要三大盟國舉行新的最高階會晤。

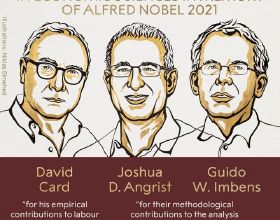

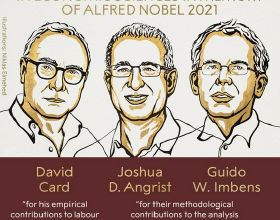

三國首腦

1944年,整個世界的反法西斯戰場的形勢,無論是在歐洲大陸、亞洲大陸還是在太平洋戰場上,都促使美、英、蘇三大盟國召開的一次重要的會議“積極”地準備著。

歐洲戰場的形勢發生了根本的變化。“蘇聯紅軍和美英聯軍正從東西兩面夾擊德軍,一步步地把戰爭推進到納粹德國的本土。歐洲東線的蘇聯軍隊已在北起波羅的海至喀爾巴阡山之1200公里長的戰線上發動反攻,其前鋒已渡過奧得河,距柏林東部只有60公里。在歐洲西線,美英盟軍基本上粉碎了德軍在阿登地區發動的最後一次反撲,兵鋒直抵萊茵河西岸。納粹德國崩潰在即,反法西斯盟國在歐洲戰場的勝利指日可待。”

但是,在亞洲和太平洋戰場,對日作戰的形勢卻讓人頗感艱難。雖然美軍及其盟軍從1943年5月起,就開始從北、中、南和西南太平洋等方向對日軍實行逐島爭奪的反攻作戰,並且透過卓有成效的作戰正一步步地逼近日本本土。但在太平洋戰場上已處於絕對劣勢,完全陷入被動挨打局面的日軍,仍和美軍逐島展開爭奪,致使戰事異常慘烈,雙方都在漫長的島嶼爭奪戰中損失慘重。而在中國及東南亞的大洋上日軍仍然佔據著大片陸地和眾多的島嶼。從各個方面反映的資訊都是美國的政界和軍方人士深信日本在這場戰爭中敗局已定。但在亞洲太平洋戰場依然嚴峻的形勢也同時使美國感到:“前往東京尚有一段艱難與漫長的道路。擊敗德國並不意味著對日戰爭的結束。相反地,美國必須準備在太平洋從事長期與代價極大的鬥爭。”正是基於以上的認識,美國的軍事領袖們在籌劃集中絕對優勢的兵力,作最後的進攻,以儘快結束太平洋戰爭的時候,都迫切希望蘇聯早日參加對日作戰,以便牽制日本在中國領土上的軍隊,使之不能增援日本本土諸島的作戰,並且可以減少美軍的傷亡代價。正是懷著這樣迫切的心情,1945年2月,美國總統羅斯福如期前往蘇聯的克里米亞半島參加即將在雅爾塔舉行的會議。