每天耕耘最有趣、最實用的心理學

生活中,我們會看見有的人常常把道德與正義掛在嘴邊,凡事都講求絕對的原則,絕對不允許有半點差池;並且他們對於旁人也時刻站在道德的制高點,去要求和評價他人的行為。

但實際上,那些越是心理成熟、越有社會閱歷的人,反而越不會整天把“道德”掛在嘴邊。為什麼會這樣說呢?不妨從以下幾個角度來看待這個問題:

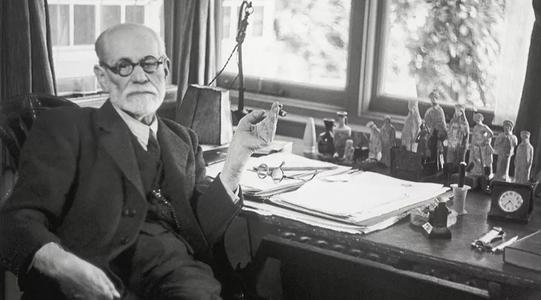

弗洛伊德人格結構理論

相信對心理學感興趣的朋友,一定聽說過弗洛伊德(Freud),作為精神分析流派的創始人,弗洛伊德對於自我和潛意識有著深刻的理解。

在他的人格結構理論中,他將人格比作為一座冰山。

在冰山的最底層對應著“本我(ID)”,這部分是我們最原始的衝動與慾望,是不被外界所約束的,甚至可能會違背社會的倫理規則;

在冰山的最上面則是“超我(superego)”,這部分象徵著一些道德與社會倫理規範所給予我們的要求,是一個人精神層面與人格品質的最高追求,也是對一個人行為最完美的標杆;

在冰山的中間一層是我們的“自我(self)”,這部分更接近於我們真實生活中所呈現的樣子,這部分一方面受到自我的驅動,另一方面也受到超我的約束,是互相抗衡、相輔相成的。

而對於那些更加成熟的人來說,他們對自身有了一個更全面、更深入的認識,能夠去理解自己內心深處的一些願望和潛意識的驅動,並且這些願望可能是沒有現實條件所支援的。

在不違背社會倫理與規範的前提下,成熟的人能夠良好的處理這部分慾望,轉化為自己的動力,當能夠合理的運用這些慾望的時候,便能激發出自身的潛力與行動力,從而獲得更令自己滿意的生活方式。

反之,如果一個人過分受到超我的約束,那麼他可能會忽視自己內心深處的聲音,只會跟隨著大眾和集體去做決定,缺乏自我辯證性的思考,很難有什麼突出的成就。

聽話式教育對個性的忽視

在中國的傳統教育觀念當中,非常提倡尊重長者的決定,比如有的父母常常本著為我們好的出發點,去幫助我們規劃自己的人生。

因為有時候權威並不一定代表著絕對的正確,這與你自身的對自己目前狀況的認識、以及規劃有關係,所以盲目地聽信權威,只會讓我們成為社會中隨波逐流的一員。

而正如許多心理諮詢所提倡的觀念一樣,旁人的建議只是作為我們人生的參考,自己的人生需要自己負責,所做的每一個決定,也是需要經過自己的權衡;想要達到的目標,也是需要透過自己不懈的努力。

只有這樣,我們才能充分認識自己的主體性,而不是凡事都聽從他人的建議,盲目認為自己是一個非常懂事、聽話、道德的人。

並且在傳統的教育當中,有的知識可能會讓我們去死記硬背,而忽略了自己探索、自己思辨的這個過程。

雖然說強行記憶能取得比較好的成績,但這種填鴨式的教育方式,會忽略個體的主觀能動性,降低個體的批判性思維與主動思考的能力。

柯爾伯格的道德發展階段論

美國心理學家科爾伯格(Kohlberg)提出了經典的道德認知發展階段理論,他將兒童的道德發展分為了三個水平、六個階段。

具體而言,在前習俗水平階段(Pre custom level stage)兒童主要遵守的是懲罰與服從,覺得受到獎勵的都是好的,而遭到批評的則是壞的,從這種外部的線索去判斷是否符合道德;

第二階段為習俗水平(Custom level),這個時期兒童會盡可能滿足他人的期待、社會的期望,一方面他們希望得到他人的讚揚,做一個好孩子,另一方面他們會嚴格服從社會規範,去尊重法律與權威,認為只要遵紀守法就是好的。

最後一個階段是後習俗水平(Post custom level),這個時期兒童會遵從自己的良心,意識到道德是一種社會的共識、普遍契約。

從斯坦伯格的兒童道德發展階段,我們也可以看出,很多時候,道德並沒有絕對的標準,也需要根據實際的情況和理念進行靈活的變通,而越成熟的人往往越能駕馭。

他們更具有獨立的人格和良好的判斷能力,不完全依賴他人的資訊以及外界的規則,不隨波逐流、人云亦云。某種程度上說,他們是沒有“道德”的。

同時,他們也能夠理解自己內心深處的想法與慾望,知道什麼事情可以做,什麼事情不該做,從而更好地去激發自己的潛能,更加圓滑的相處在這個社會中。

- The End -

作者 | 湯米

第一心理主筆團 | 一群喜歡仰望星空的年輕人

參考資料:Bruk, A., Scholl, S. G., & Bless, H. (2018). Beautiful mess effect: Self–other differences in evaluation of showing vulnerability. Journal of personality and social psychology, 115(2), 192-205

微信公眾號:第一心理