確定我軍作戰方針

沭陽是蘇北地區的—·個小縣城,原位於沭河南岸,現位於新沂河兩岸,東臨灌雲縣,西靠宿遷,南到淮陰百多公里,北到隴海鐵路只有一天多的路程。兩淮失守後,華中軍區的指揮部設在沭陽。那時,華中野戰軍的主力部隊配置在沭陽以西和漣水之間,山東野戰軍主力部隊配置在魯南棗莊以東,新安鎮以北地區,休整待機。

兩淮失守之後,華東戰場上的形勢更加惡化,國民黨部隊一方面沿津浦鐵路向北推進,一方面向鐵路沿線東西兩側擴張。;津浦鐵路以西廣大地區已被敵人佔領,鐵路以東各地是敵人重點爭奪的地區。那時,蘇中蘇北各有幾個縣為我軍控制,如向北跨過隴海鐵路,打郯城、馬頭、臨沂等縣,北連沂蒙山區及膠濟鐵路以南的幾個縣等。我華東部隊能夠控制的地區為:南自蘇中到膠濟路以南的一個長條地帶。這個地區東臨大海,西有運河和津浦鐵路,隴海鐵路東段橫貫中間。敵人打通徐州和海州後,可切斷我蘇、魯兩區聯絡;敵人佔領兩淮,稍向東推進就能夠切斷蘇中、蘇北的聯絡;在魯南地區,敵人佔領棗莊、嶧縣、臺兒莊等地,再向東推進,就能夠切斷魯南魯中的聯絡。敵人的戰略部署是企圖將我華東部隊分割成四塊或五塊,各個擊破。

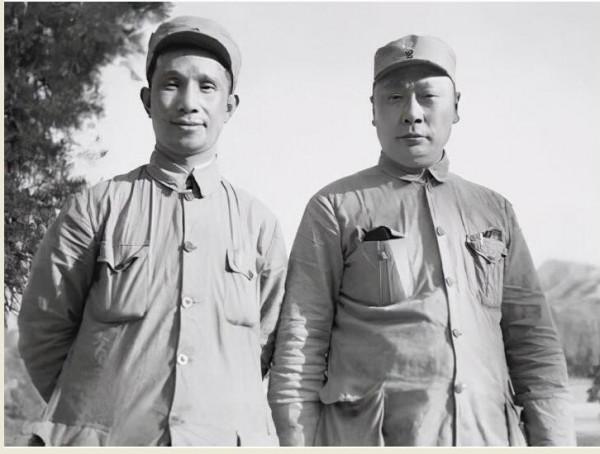

當時,陳毅見形勢嚴重,如華東地區的兩個野戰軍和兩個軍區的部隊各自為戰,就難於集中兵力粉碎敵人大兵團的進攻,臨時糾織協同也有困難。他於是在9月21日向黨中央建議,將華中野戰軍和山東野戰軍合併成一個野戰軍,同時,提出今後應由淮海地區向西發展的作戰方針。中央第二天覆電,同意陳毅的建議,但沒有命名為華東野戰軍。隨即,陳毅離開山東野戰軍指揮部所在地臨沂,到沭陽華中野戰軍指揮部,並明確華中野戰軍指揮部為兩個野戰軍、兩個軍區的統—‘指揮機關。10月中旬,兩個野戰軍的領導陳毅、粟裕、譚震林、張鼎丞、鄧子恢、唐亮等和我在沭陽合署辦公。新四軍軍部和山東軍區的機關仍在臨沂由張雲逸、黎玉、舒同等在那裡領導。

兩個野戰軍合併僅僅是合署辦公,仍保留了兩個野戰軍和兩個軍區的指揮機關,並沒有統一的指揮機構。一開始,指揮機關對敵人戰略方針的認識和我華東地區作戰方針的分歧就很大,所以,自9月底至12月上旬,山東野戰軍,華中野戰軍,山東軍區,華中軍區及中央軍委之間,就華東地區作戰方針的幾個主要問題,進行了反覆的磋商。直到12月中旬宿北戰役勝利之後,看法才大體上趨於統一。

對於華東地區作戰方針磋商的主要問題有下列幾點:1.是集中兵力作戰?還是分散兵力各自為戰?2.集中兵力在何處作戰?是蘇北還是魯南?或是西渡運河,越過津浦路,出擊淮北地區?

對於兩個野戰軍主力部隊的兵力使用問題,黨中央在多次電令中強調,要集中兵力打一個敵人,不要打兩個敵人。這—點,大家在認識上是—致的。但是,在具體兵力部署。上往往又形成了分兵作戰的態勢。如,9月底和10月初的部署為,華中野戰軍主力部隊,在沭陽、漣水等地區作戰;山東野戰軍的主力部隊擔任守備隴海路東段的任務。

10月中旬,魯南形勢趨於緊張。敵人馬勵武的整編二十六師,周毓英的五十一師和車蕃如的第一快速縱隊進攻棗莊,嶧縣等地,當時只有葉飛率第—縱隊在這個地區作戰,由於兵力不足,要求位於隴海路東段的山東野戰軍北援魯南,另調位於沭陽、漣水地區的華中野戰軍的部分兵力北上,守備隴海路東段。這樣部署實際上是將主力部隊平分在三個地區和敵人作戰。此時,黨中央多次電令強調不能分散兵力,陳毅也同意暫緩執行調山東野戰軍北援魯南的方案。

在什麼地區集中兵力和敵人作戰,這是討論時間最長,爭論最為激烈的—個問題。

10月上旬,陳毅主張將兵力集中於蘇北地區,收復淮陰,淮安等地區。中旬,粟裕認為華中、魯南戰局均趨嚴重,主張集中兩個野戰軍的主力部隊,沿隴海鐵路向西推進,在邳縣、睢寧、銅山地區和敵人決戰,以威脅徐州,吸引魯南、兩淮之敵回援徐州,從而解華中、魯南之危,然後出擊安徽淮北地區。這時,陳毅認為,淮北之敵比較強,戰場也不好,敵人又有準備,出擊淮北可能不利,於是主張集中兩個野戰軍的主力部隊,在魯南地區殲滅敵人,防止臨沂失守。黨中央當時瞭解華中的同志不贊成集中兵力到魯南作戰,就陳毅提出的方案直接發電,徵詢張鼎丞、鄧子恢、粟裕、譚震林等的意見。他們幾位認為,華中戰略位置重要,不同意陳毅北上魯南作戰的方案。所以,仍決定在兩淮以北地區作戰,殲滅東進之敵,收復兩淮。根據這個方案,於10月下旬組織了第一次漣水戰役,由華中野戰軍集中二十三個團的兵力,配置在漣水郊區,擬迎殲東進之敵人主力部隊第七十四師。山東野戰軍集中十五個團的兵力,配置在沭陽地區,監視宿遷方向的敵人。這次集中的部隊不少,經過幾天苦戰,雖給敵人以嚴重打擊,但未能達到全殲第七十四師的目的。主要原因是:七十四師系蔣介石的嫡系主力部隊“王牌”。戰鬥力較強,其部隊隊形密集,裝備精良,很難分割。此次作戰不但未能達到殲滅敵人,阻止其東進,收復兩淮之目的,而且由於山東野戰軍主力部隊離開了隴海路東段,南調沭陽—帶,敵人即乘機佔領了蘭陵,並控制了隴海鐵路東段大部地區。

10月底以後,華東戰局繼續惡化,蘇北、魯南之敵進展順利,更進行了攻佔臨沂的部署。此時,黨中央曾發電徵詢華中的張鼎丞、鄧子恢、粟裕、譚震林等,若將第二縱、第七師調回山東,在隴海路東段失守的情況下,是否有把握堅持在蘇北作戰?看來,黨中央有加強魯南地區作戰的意圖。陳毅和張雲逸發電給黨中央建議,華東地區的四條戰線(即膠濟、淮北、魯南、蘇中),應集中兩個野戰軍的主力部隊,先解決—面。他們在分析了各個戰場上敵人情況之後,仍主張集中兵力先在魯南、魯中地區作戰。粟裕認為,敵人進攻臨沂.其目的是吸引我華中野戰軍北援,以便先解決蘇北,而後集中力量解決山東,切不可上當。

山東的同志則堅持集中兵力在魯南殲敵。11月14日,張雲逸、黎玉發電給黨中央並張鼎丞、鄧子恢、粟裕、譚震林等,認為11月初一縱等部隊在臺兒莊、棗莊地區和敵人作戰,因兵力不足未達到殲滅敵人的目的。華中部隊 26(含山野部隊)有四十四個團,暫無大仗可打,應將第二縱、第七師等部調魯南殲敵,而後轉入華中作戰。第二天,鄧子恢、譚震林致電黨中央,並張雲逸、黎玉、陳毅和我等,認為:魯南兵力雖不足,但戰爭重心仍在華中,應以華中為主,不能平分兵力,第二縱、第七師不宜北調。

華中的幾位同志,堅持以華中為重點戰場,主張集中兩個野戰軍的主力部隊在華中地區作戰。11月下旬,張鼎丞、譚震林致電黨中央並陳毅和我提出:華中地區僅剩下鹽(城),阜(寧),並沒有被敵人解決的重大危險,決心乘敵尚未集結前,給桂系部隊及第七十四師以沉重打擊,以改變戰局。根據這個決心,於12月初,他們兩次給山東野戰軍發電報、通報說:華中野戰軍擬以主力對付進攻鹽城、漣水的敵人。建議山東野戰軍照顧隴海路,策應在術陽地區擔任守備任務的第九縱隊作戰。山東野戰軍亦兩次覆電華中野戰軍,提出,魯南敵人亦正在部署新的進攻。如果魯南的敵人不動,宿遷之敵先攻沭陽,擬集中第—縱、第八師、濱海警備旅全部南下參戰。如魯南之敵先動或與宿遷之敵同時進攻,則山東野戰軍先殲滅魯南之敵,再轉兵南下。實際上,此時魯南之敵已開始進攻,山東野戰軍的同志無法去調部隊南下作戰。

蘇北、魯南兩個地區的敵人都很猖狂,我軍在這兩個地區作戰都很艱苦,都感到兵力不足。所以,華中的同志不願意將第二縱、第七師調往魯南作戰。山東軍區的同志也不願意將第一縱、第八師、濱海警備旅等部隊調往隴海路南作戰。這種心情是很可以理解的。

從表面上來看,這些分歧意見好像只涉及兩三個部隊的使用和調動問題,實際上卻反映了華東野戰軍的高階領導對華東戰場形勢、特點以及中央作戰指示在認識、理解上的不統—。這個問題集中表現在是首先集中兵力在蘇皖地區殲滅敵人,還是在山東地區殲滅敵人?在討論這個問題時,我始終堅持首先集中兵力在山東地區和敵人作戰,我這個意見的根據有兩點:

第一,內戰—開始,蔣介石在華東的作戰方針就是打通津浦路,將華東、華北、東北聯結起來,而蘇中、蘇北地區靠近寧滬,威脅南京,他必然傾全力佔領。所以在這些地區作戰對我軍不利,應避其鋒。

第二:內戰開始,敵強我弱,靠—二個戰役不能打敗敵人,要有長期作戰的思想準備。山東地區的群眾基礎、地理形勢等方面的條件要優於蘇皖地區,特別是在雨季,應該首先考慮集中主要兵力在山地區和敵人作戰,把山東地區作為整個華東地區的立腳點,有條件時再向蘇豫皖等省發展。

我這些想法來自毛主席關於建立根據地的理論。毛主席主張:主要力量不宜過早到形勢不利的地方,以免削弱自己。並提出要誘敵深入,放敵進來,關起門來打。長征勝利到達陝北時,毛主席和黨中央首先在陝北從政治、經濟、軍事、文化、政權等方面加強建設,立穩了腳跟,才進而向山西、河北、河南、山東、察哈爾、綏遠等省發展。根據這個指導思想,我認為在華東地區的蘇魯豫皖四省中,應當把山東地區作為殲滅敵人的重點戰場。

關於把山東地區作為整個華東地區重點戰場的主張,在抗日戰爭期間,我曾經向劉少奇彙報過。1942年夏,劉少奇去延安參加中共七大開會途經山東,同時代表黨中央視察蘇魯皖地區工作,處理新四軍的一些幹部問題。到山東地區時,他住在濱海區——五師司令部。當時司令部沒在江蘇省幹榆縣朱樊鎮—個地主的房子裡。這家地主門前大片櫻花盛開,房子是風火牆,灰磚砌瓦頂獨立大院。劉少奇住在北屋,羅榮桓住在東屋,我住在西屋。除開會向劉少奇彙報工作外,在茶餘飯後間隙時間,我和劉少奇、羅榮機常一起散步聊天。我曾向劉少奇提出:新四軍要向南向西發展,必須以山東地區為依據,將—一五師、新四軍和山東地區的地方部隊集中起來,形成為一個整體,並重點開闢和建設山東解放區。劉少奇很贊成我的想法。抗日戰爭勝利以後,一一五師的主力挺進東北,新四軍的三個縱隊北調山東,中央任命我為新四軍的參謀長,據說這是劉少奇向中央提議決定的。

在討論作戰方針時,我自己的看法雖然和當時華中野戰軍、華中軍區的粟裕、譚震林、張鼎丞、鄧子恢等看法不同,但我當時既是新四軍兼山東軍區參謀長,又是山東野戰軍的參謀長,在協助陳毅擬定作戰方案時,還是認真考慮了粟裕、譚震林、張鼎丞、鄧子恢等意見的。

11月份,只有陳毅和我在沭陽指揮部,其他同志分別到蘇中、魯南指揮部隊作戰。12月初,張鼎丞也來沭陽,根據當時的敵情和華中、山東兩地區同志的意見,我們三個人商定了如下部署:華中野戰軍的主力部隊第—、第二縱、第六、第七師集結於漣水附近的機動位置,山東野戰軍的第一縱、第八師、濱海警備旅集結於隴海路以北的沂河沿岸。這個部署的好處是:如果宿遷的敵人向東進攻沭陽,我可在三日以內趕到宿遷,殲滅敵人,又可以同時照顧漣水和魯南兩個戰區的全面情況。這個部署以陳毅、張鼎丞、陳士榘三個人的名義上報黨中央並通知華中野戰軍的粟裕、譚震林和山東軍區的張雲逸、黎玉等。根據這個部署,山東野戰軍於12月10日下達了調整部署的命令。將第一縱、第八師、濱海警備旅等部隊撤出魯南戰場,調往隴海路新安鎮以北地區待命。這個部署為12月中旬宿北戰役的勝利創造了有利條件。但華中的同志仍有意見,發報給黨中央,

認為華中戰略地位十分重要,敵人對華東地區的進攻重點在華中,我亦應以大部力量使用於華中,還建議:山東我軍力量不小,但大多陷於地方任務。應即適當集中,收復兩淮,支援華中。那時,粟裕同志在鹽城地區指揮作戰。12月11日,黨中央電示粟裕同志,即日北返,部署沭陽戰事,並指示第一師皮定鈞旅,在鹽城戰鬥結束後休整兩三天,即行北上。12月12日,粟裕到達郯城西北碼頭山野駐地,與陳毅及我商定下—步的作戰計劃,即宿北戰役的計劃,並於13日下達預備命令。

在討淪作戰方針的過程中,還有—個“西渡運河,出擊淮北”的方案。這個方案,陳毅在9月28日、10月l日、10月9日,粟裕在10月11日、12月18日,給中央軍委的關於華東戰場作戰方針的建議報告曾多次提出過。陳毅、粟裕考慮這個方案的理由是,當時蘇北、魯南地區的形勢很緊張,調兩個野戰軍的主力部隊西渡運河,出擊淮北,可誘魯南、蘇北之敵增援。10月,我回華東之後,粟裕曾就這個方案要我部署渡河問題。他說:“部隊要準備西渡運河,關鍵是渡河工具問題。”我問:“是過去—部分,還是全都過去?”他說:“全部過去。”我又問:“對下一步的作戰有什麼考慮?”他說:“在淮北地區尋機殲滅敵人,打好了,在豫皖邊境建立根據地,打不好,就轉到大別山地區。”

我聽了粟裕的意見,覺得問題很多,我提了以下幾個意見:

1.整個野戰軍渡河是個問題,運河水深不能徒涉,沿河船隻、渡口均被敵人控制,架橋沒有工具、材料。同時。敵人有飛機,白天不能架,架成了也會被敵人飛機炸燬。夜架日拆前送後運則會擁擠不堪。根據當時的情況,只能蒐集少量的汽油桶架輕便浮橋。可這麼多的部隊,汽油桶哪有那麼多?這種浮橋也只能過步兵和輕武器,重武器怎麼辦?當然這只是些技術問題,更重要的是過運河的戰略意圖,如果確有戰略意義,這些技術問題也不是不能克服的。

紅軍長征過大渡河,那麼困難都能過得去,現在的條件比那時要好得多了。我主要認為西出淮北,轉入大別山的戰略意圖是不妥當的。

2·淮北地區南靠淮河、長江,北有徐州、隴海路,西有津浦鐵路和運河。中、小河流縱橫其間,近似水網地帶,大兵團作戰迴旋餘地不大。更重要的是這個地區原是新四軍第四師的根據地,四師撤出後,根據地遭受嚴重破壞,群眾基礎比較薄弱。這麼多部隊到那裡去作戰,前運後送困難很大,不能久留,下—步行動更不方便。

3.整個野戰軍西出之後,我蘇北、山東地區無主力部隊作戰,敵人會很快佔領這裡的老解放區,然後轉兵尾追我軍西進,從而將進攻華東之敵引向中原地區,集中兵力與我決戰。我們這樣做,丟掉了一個老解放區,再去開闢一個新的地區,也決非容易之事。何況,此時各個戰場上的形勢都比較緊張,僅我華東部隊轉入外線作戰,缺少戰略上的配合,實難奏效。

我提出了這幾個問題後,粟裕也覺得這個方案有不少困難和問題。中央軍委在10月份的幾次電報指示,提到這個方案時只是說“先在內線打幾個勝仗,而後再考慮西出淮北作戰”。或說,“暫不考慮西出淮北之事。”僅在12月18日的一封電報指示中,同意過這個方案。但很快就改變了決心。12月24日便明確指出“集中兵力於魯南作戰”。

華東戰場上,對於作戰方針的討論、磋商,在華中野戰軍、山東野戰軍、華中軍區、山東軍區和中央軍委之間的來往電報足有幾百封之多。經過了幾次反覆,經歷了將近三個月的時間。在此期間,部隊南調北移數次,雖也組織過一些戰鬥,但均未獲得大量殲滅敵人的戰果。部隊打得很艱苦,也有不少損失,思想波動很大。部隊幹部包括縱隊、師一級的幹部不瞭解磋商作戰方針的確切內容,只知道有不同意見,因此被稱做“高階機密”。這次作戰方針的磋商,直到發起宿北戰役,雖趨統’一,但仍在繼續之中,12月底確定了打魯南戰役,才算統—了認識,可見確定—個正確的作戰方針是多麼不易。

在這次關於華東戰場作戰方針的磋商過程中,華中野戰軍、華中軍區、山東野戰軍、山東軍區的同志,都強調本地區戰略地位的重要,本部隊作戰的困難;都要求對方將部隊集中到自己的地區作戰。特別是華中的同志,在蘇中、蘇北將要被敵人全部佔領的情況下,在陳毅多次決心集中兵力於魯南作戰後,仍堅持“華中部隊向北不過隴海路”,集中兵力於蘇北、蘇中作戰。致使作戰決心幾經確定,幾經變更,均未付諸實施。在這個問題上陳毅表現了極大的耐心。那時,雖然兩個野戰軍已合署辦公,但他仍很尊重兩個部隊、兩個地區的領導同志的意見,做了大量的、耐心的工作。對於華東戰場上作戰方針的形成過程,陳毅在1947年1月1日,以個人的名義給中央軍委的一封電報中作了明確的結論。電報中說:“山東部隊常不安心南下作戰,華中部隊也不肯入魯作戰。以致數月未能集中兵力,用以鉗制的兵力太大。由於戰局的演變,華中城鎮均已失守。包袱放下,矛盾已解決,今後當集中兵力作戰。”這個實踐中得到的方針,在經過宿北、魯南兩戰役取得空前偉大勝利的檢驗後,為大家所接受。