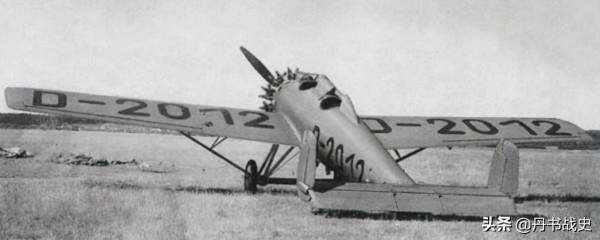

1927年,德國容克斯公司開始組裝一種全金屬的雙座戰鬥機,因為當時德國受一戰後條約限制,整個專案是在另一個名為A-48的民用飛機專案掩飾之下進行,並且在瑞典生產,這款戰鬥機就是K-47。

容克斯公司一開始並不太想發展K-47專案,或許跟它的高標準有關吧,戰機需要設計成雙座機型,在5000米高度要擁有和單座戰機一樣的飛行速度,飛行員和機槍手擁有極佳的視野,並且自衛機槍可以在任何狀態下射擊,其他方面還要求飛機結構堅固,能為機組提供一定的防護。

K-47被設計成一種開放式駕駛室、全金屬低彈翼戰鬥機,機體採用金屬結構加光滑的金屬蒙皮,機翼下方與固定式的主起落架連線支撐,尾起落架為滑橇式,尾翼採用了比較少見的雙垂尾結構。

機頭位置的發動機艙安裝過多種不同型號的發動機,其中比較好的如BMW獲權生產的普惠黃蜂式風冷發動機,輸出590馬力,驅動雙槳葉螺旋槳,能讓戰機達到約300千米/小時的最大時速,戰機油箱安裝在機翼翼根內。

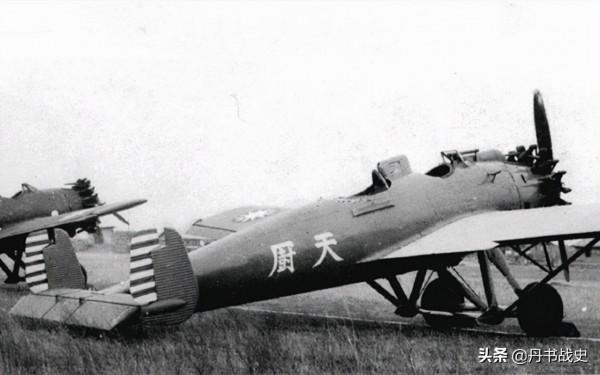

兩名機組單獨坐在開放式的座艙中,飛行員在前,機槍手在後,背對飛行員而坐,並且為了方便射擊,他有一個吊籃式的座椅,武器為一挺7.92毫米風冷機槍。

戰鬥機機頭上方固定安裝一挺7.92毫米機槍作為主要戰鬥武器,除了機背那一挺輔助機槍之外,還能在機翼下掛載2枚50千克炸彈,因此它也充當輕型對地攻擊機使用。

以1930年左右的指標來看,K-47戰鬥機在部分技術上比較先進,在瑞典向多國代表進行了展示,不少國家都對它產生了興趣,蘇聯也購買了兩架用於測試,德國自己秘密購買了3架並運往蘇聯進行測試,最大的使用者是當時的我國,總共購入了12架,並在一二八上海事變中與日軍艦載機交戰。

對於其他歐洲國家而言,K-47的全金屬單翼結構當然是有進步意義的,但是人們對它的雙座設計表示很疑惑,認為不符合戰鬥機靈活作戰的需求,因此大部分國家都只是看看就好。

K-47對德國的航空技術發展很重要,在1930~1931年間,設計師在K-47戰鬥機身上進行了一系列的技術嘗試,其中包括安裝俯衝制動器、俯衝瞄準器等,還進行了俯衝實彈投擲實驗,這些技術累積成就了日後另一款明星裝備—Ju 87“斯圖卡”俯衝轟炸機。

K-47戰鬥機空重約1050千克,最大起飛重量約1700千克,機長8.55米,高2.4米,翼展12.4米,最大飛行速度約300千米/小時(安裝不同發動機會有速度差異),巡航速度245千米/小時,最大升限8500米,滯空時間2小時。