記者 | 趙蘊嫻

編輯 | 黃月

如果被迫待在家裡,人還有旅行的可能性嗎?習慣把長距離移動當作旅行的人很難想象,這件事可以發生在自己的屋子裡,畢竟和外面的世界比起來,房間如此狹小而穩定,這裡既沒有沿途變化的景色,也沒有偶遇其他人類的機會。不過,繞室而行並不罕見,甚至還有相當的傳統,可以與冒險式的旅行相併列。亨利·梭羅以居家旅行為傲,埃米莉·狄金森也說“旅行等於閉上眼睛”。

比他們稍早半個世紀,歐洲一位名叫薩米耶·德梅斯特(Xavler de Maistre,1763-1852)的貴族因與人決鬥,被罰禁足在家四十二天。這個懲罰的本意是叫他消沉認錯,沒想到德梅斯特興致盎然地在房間裡旅行了四十二天,還為此作了一部遊記,並於1794年付梓。他在開篇宣稱,只要讀了這本《在自己房間的旅行》,沒有一個人會不向往他所推薦的室內旅行。

的確,比起需要金錢、體力和時間的戶外旅行,室內旅行幾乎向所有人開放。德梅斯特向世人高喊:“世間所有不幸、病痛、寂寥的人都跟隨我吧!所有的懶骨頭都站起來吧!”他號召所有“情海生波、朋友反義”的同胞們和他一起把自己關在屋裡,“遠離塵世的薄倖和人群的寡義。”如果在外面感到孤獨害怕,或是不受待見,為何不主動關起門來尋求另一種自由和廣闊呢?如果飛躍千里依舊是“拔草打卡”,那麼躺在床上追蹤夜晚於光影變幻間的顯形和流動,豈不是能看見更多的風景?

室內旅行看似沒什麼門檻,甚至有點討巧賣乖的嫌疑,但它對想象力和感受力的要求,卻正正點出了久已被旅遊業所掩蓋的旅行本質:記憶與當下、異域同故鄉的交織、路途的未知與不可控,以及輕鬆愉快之類的種種心境。

室內旅行守則:打破規矩、漫無目的

繞室旅行第一步,就是拋棄規矩。房間再大,也不會有交錯延伸的馬路那樣無窮無盡,換著花樣走就變得很有必要。德梅斯特在房間裡就有好幾種走法,比如說直著走、橫著走、斜著走,有時他還會走之字形,如果有需要的話還會嘗試幾何路徑。這些可不是他的俏皮話,人換一個視角後所見所思的不同可以到何種程度,已經有大量作家論述過。卡夫卡筆下的格雷戈爾站在顫動的細腿上看清了自己的位置,布羅茨基發現寫旅行筆記就跟一天結束後躺在床上一樣,意識會“仰面躺倒,放棄抵抗”。不尋常的走法幫助房間裡的旅行者突破了空間的侷限。人在屋內的移動通常具有目的性,比如下床去拿本書、喝口水,這種直奔目標的做法恰恰與旅行背道而馳。一切都在規劃之內,又怎麼能夠在途中遇到偶然之樂呢?

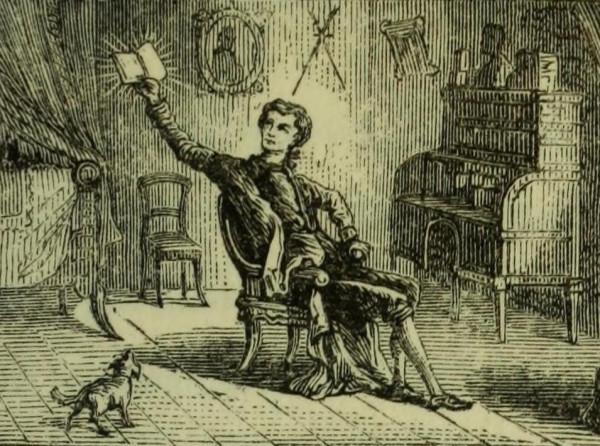

德梅斯特聲稱,室內旅行最刺激的走法就是任意而行,“像獵人追捕野禽一樣,完全沒有既定路線。”他經常繞路,有時甚至是為了延緩目的地的到來而故意半途改變方向。突然,扶手椅出現在道路中央,其誘惑如同徒步的旅人於烈日下見到一棵高大的垂楊。到底應該停下來休息,還是繼續趕路?德梅斯特毫不猶豫地選擇了前者,他舒舒坦坦地坐了上去——啊,“扶手椅真是一種完美至極的傢俱。”人在軟綿綿的包裹中遠離了喧囂,太陽很快從頭頂落到了地平面以下,時間流走,“而我們一點也不會察覺它憂傷地經過。”

直到從扶手椅上摔下來之前,德梅斯特的旅行都在扶手椅上完成。他以目光在屋內巡遊,壁上的畫作、架子上的書籍和抽屜裡的私人信件領他前往阿爾卑斯山脈和情人的居所,柏拉圖與希波克拉底跑到他的壁爐前來吵架,亡友的面龐也不斷在旅途中浮現。畫上巡遊佔據了大半時間,許多人或許會認為德梅斯特能展開這場旅行,完全是因為他那貴族生活的給養,普通人家哪裡會有這麼舒適的扶手椅和壁爐,以及滿牆的油畫呢?

進行室內旅行的人多多少少會從外物借力,比如開啟書籍連通世界,或者從面前的傢俱悟出道理,但最關鍵還是在於人要有向內的精神力量,遊心物外,否則帶一本書登上火車也不過是一種點綴或一種形式,根本無法領會書裡書外的奇妙。德梅斯特描寫自己玫瑰紅與白色相間的床,沒有沉溺於它多麼豪華舒適,把它當作一種品質的符號,而是透過更深沉的思考,抽象出這一日常事物於人生的意義:“在這件可人的傢俱上,我們花一半的生命來忘懷另一半生命裡的苦痛……它是一個花朵環繞的搖籃;是愛情的寶座;是一窟墳冢。”

然而,出神的過程並非一帆風順,德梅斯特也詳細探討了其中的曲折。他引入了“靈魂”與“他我”(有時也將之稱為“獸性”)兩個概念,前者指示精神中不受拘束、不求功利的部分,後者則代表受慾望和本能驅使、有凡俗之累的部分,負責完成一些機械性的、世俗性的工作。他特別強調這種劃分有別於靈肉之說:獸性不截然等同於肉體,它有精神的一面,有自己的喜好和意志,它和靈魂嵌在一起,彼此重疊,只有當靈魂居於其上之時,才能分辨出兩者的區別。許多看起來對手頭之事專心致志的人都體驗過德梅斯特所說的靈魂出遊。比如讀書時被某個奇妙的念頭攫住,思緒早已離席,雙眼卻還在一行行地往下看,看完之後不知所云。這是他我與靈魂在精神性活動中發生分野的時刻,人透過閱讀時的出神而非閱讀本身來擴充套件自己的存在。

還有一種精微的體驗發生於靈魂在神遊時受到他我的召喚。一天,德梅斯特的他我正在擦拭情人侯卡薩夫人的畫像,靈魂像往常那樣飄往浩瀚天際,但這一機械性的工作因愛人的臉龐而產生了巨大的祥和的愉悅,以致於靈魂以閃電般的速度回到身體,前來分享這份喜悅。他感慨道,那個瞬間時空消失了,自己突然回到過去,違反時光定律而重新變得年輕。這種充滿激情的時刻極為短暫,一眨眼的功夫德梅斯特便覺得自己老了一歲,“心冷卻冰凍,再次被打回到疏離淡漠的芸芸眾生裡。”

旅行的中斷與喪氣:記憶與現實的糾纏

旅途不盡是愉悅的,室內旅行也一樣。儘管德梅斯特在開頭幾章裡大聲宣揚自己所獲得的快樂,但他誇張賣力的樣子已經將沉悶暴露在外,旅行作家保羅·索魯評價他“故作乖張,試圖給索然乏味的禁閉生活解悶”。到第十一章(也就是第十一天)時,他第一次坦露了旅行和寫作無法再繼續的恐懼。他聲稱自己的思緒被一座承載了浪漫記憶的小丘獨佔,駐足不前,眼看著旅行就要終結。他祈禱自己能夠打起精神重新上路,可是第十二章只有“小丘”兩個字。等到第十三天,他徹底投降了,“所有的努力都是徒勞……不管我願不願意都得待在房間裡,這是軍令,”此前對長官的挑釁、對世俗的嘲弄盡化作虛無。第二天,這位旅行者又談起了晨間的冥想,對之前的挫敗隻字不提,我們無從得知他從哪裡獲得了重新上路的勇氣和力量。

這不是他唯一一次被記憶和過去所糾纏。德梅斯特發現,不管自己的靈魂處於何種狀態,他的目光和思緒最終都會停駐在已故父親的雕像之下,喚起流亡的傷痛。他出生於薩伏伊公國的一個貴族家庭,家鄉就在阿爾卑斯山腳下。法國大革命爆發後,薩伏伊被革命派所佔領,並於1792年併入法國版圖。德美斯特感嘆,幸而父親在“罪惡荼毒大地”前就已離世,沒有遭受這巨大的痛苦。他寫道:

“父親,你在天國可見到遺留下的家人們的悲慘命運?你知道你的孩子們流亡在外,被迫離開你全心全意奉獻的祖國?你可知道他們被禁止去你的墳前祭拜你?”

旅途通往未來,也傳導著過去。卡爾維諾在《看不見的城市》裡說出了這個真諦,每到一個新的地方,“不復存在的故我”與“已經失落的東西”就埋伏於此,等待著撲向旅人,給他個措手不及。德梅斯特在清晨的曙光與愛情中遨遊,也難免為流亡的記憶所捕獲。

此外,作家還吐露了自己在旅行中的歉疚和負罪感。他很清楚自己所處的房間有多麼奢華鋪張,儘管流亡在外,他的貴族派頭沒有受到什麼影響。想起承受了自己怒氣的僕人、街頭起早貪黑的勞動者,他的心裡就一陣自責難受,然而很快又進入到旅行者“不負責任”的狀態——別人的苦難雖然引起他的同情,但他無需留下來面對,儘可拔腿就走。德梅斯特認為自己可以透過不斷地省思向簡樸靠攏,可是一想到漂亮的女士穿著著名設計師為她量身訂做的華服,自己又“有點動搖了”。

當為期四十二天的室內旅行結束時,德梅斯特沒有像開篇那樣為這一嶄新的旅行方式傳道佈教,他幾乎無法抑制自己對外界的渴望,極盡歡欣地奔向藍天大地,在門廊和騎樓間漫步,看千百個熟悉的影子在眼前飛舞,一想到身後的宅院——那座他宣稱可以遠離塵世薄情寡義、縱享自由的宅院——“寂寞的獨處”就像死亡般壓迫著他。歸根結底,一個人是自願離群索居,還是被迫禁足,對其室內旅行的體驗有決定性的影響。