文|殷盛琳 編輯|王姍

摘要:2021年10月的一天,金性勇守在老伴的病床邊,偶然看見《杭州日報》的副刊“傾聽·人生”欄目,他說不清自己究竟被哪種具體的情緒擊中,只是覺得非如此不可了——他想讓正在住院治療躁鬱症的兒子,一個在過去十年來,翻譯英、日、德多語言共計17本書(已出版15本)的譯者金曉宇,被更多人看見。

金性勇手寫了一封長信,寄往報紙上的地址。收到迴音時,老伴的病床已經空了——她沒能等來這篇文章的發表,也無從見證這短短几千字的樸素文字,後來是如何在一天之內,觸動了無數遙遠的心靈。

2021年12月23日,曉宇出院回家。怕兒子情緒上接受不了而出現意外,金性勇直到臨近家門才告訴他,媽媽不在了。50歲的金曉宇摟住父親大哭,這是他在不發病時少有的、激烈的情緒表達。更多的時候,他表情淡淡的,看不出是喜悅還是悲傷。

1月18日,被數家媒體團團圍住的金曉宇,又變回那副平淡的樣子了。他清瘦,戴一副黑框眼鏡,右眼因為童年的一場意外視物困難,不發言時眉頭微皺,有不可忽視的書生氣。坐在十來平米的小房間裡——也是他進行大量翻譯的“自由王國”——他溫和地回答著拋向自己的每一個問題。

很多次,他聊到母親曹美藻。他講她對自己要求嚴格,在很大程度上規劃了自己的翻譯道路,甚至整個人生。在他想要像照顧小孩子一樣照顧她時,她卻毫無知覺地走了。以前媽媽總跟他說一句話,一句方言,“小車不倒只管推”,是說生病也好,怎麼也好,要把你推出去,不能一直呆在家裡。如今,這輛小車只能自己往前了。

以下是金曉宇的講述————

一

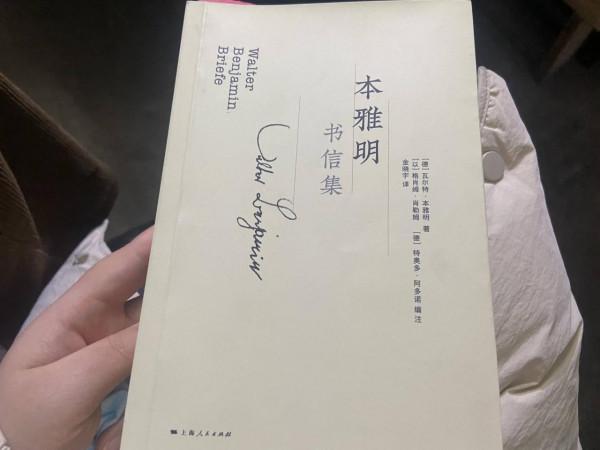

《本雅明書信集》的樣書是我去年12月份在醫院拿到的,爸爸送到醫院門口,進不來,由護士轉交的。我翻譯這本書用了兩年多時間,眼睛一直對著臺式電腦,(對眼睛)傷害很大。

德語是我自學的,其實英語、日語的自學經驗可以借鑑過來,語言學習都是相通的。我一開始是看德語教科書,然後看關於翻譯的專業教科書,反覆看,再之後的步驟才是讀德語原文小說。學習每門語言我都至少看20本原文小說,英文小說看了不止這個數。

有時候原文看不太懂,就在圖書館拿一本又大又厚的字典查。在浙江大學圖書館,我把德語和日語的教科書差不多看完了。

最開始的時候,我沒有手機,就在一臺收音機裡聽廣播。你應該沒聽說過吧?收音機分短波、中波、長波,在短波收音機上可以收聽到BBC、日語有NHK。收音機我之前處理掉了,現在應該在車棚裡。我從小就用那臺收音機,用了十多年,後來家裡買了電腦才改為看劇,隻日劇就看了60多部,就為了學語言。

翻譯《安德烈·塔可夫斯基:電影的元素》的時候,導演的每部作品我都至少看了兩遍,其中書中提到的一些電影細節我會對照著反覆看。

每次翻譯的時候,我會先把原文通讀一遍,然後十頁十頁的翻譯,每十頁再次通讀一遍,每翻譯三十頁做一次備份。

現在用的電腦已經是第三臺了,第一臺是爸爸花了一萬多塊錢買的,大部頭聯想機,那時候很貴的。以前我吃完早飯就開始翻譯,工作7、8個小時,然後再自學其他外語,後面老媽生病,老爸走路也不利索了,需要照顧他們,時間越來越少。

我爸爸很有耐心,在我生活裡扮演了很多角色,幫我跟出版社編輯聯絡,幫我做助手,以前還幫我校對,改得很仔細。我們也會有意見不一樣的時候,比如性描寫的地方或者出軌的地方,他覺得直接翻譯不太好,想要改掉,但那就會和原意有差別。

我目前已經翻譯了17本書,第18本書正在翻。譯本出版後,我會到豆瓣網上看評分和評論。之前看到有個讀者評論說,他本來覺得我的翻譯有錯誤,但他仔細對照原文之後,發現這是譯者的仔細之處了,除了一個對法國電影歷史的理解錯誤之外,其他找不出什麼錯誤來。我很想感謝他,這是對我的鼓勵。

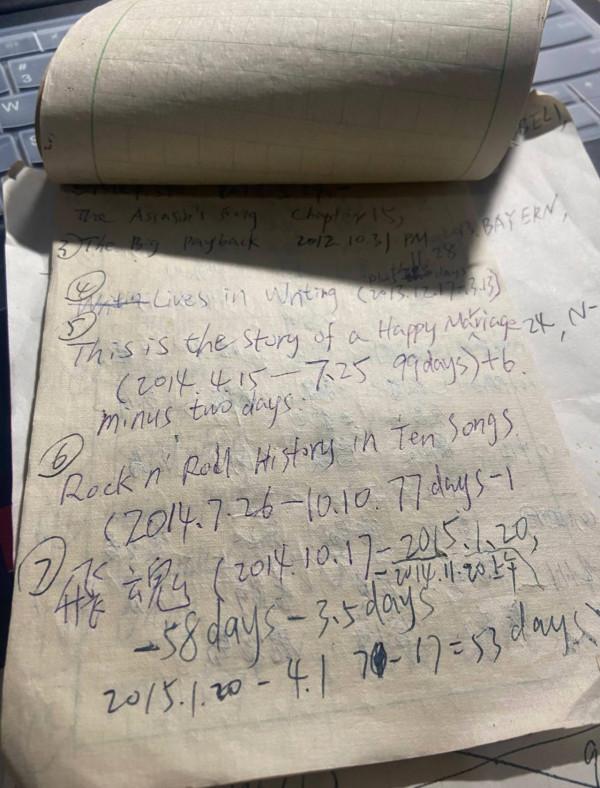

每本書的翻譯時間我都會記錄下來,比如《飛魂》,是從2014年10月17號一直延續到2015年1月20號,也會記錄翻譯期間閱讀了哪些資料。(本子上記錄了閱讀過的德語小說,紙業泛黃,是金曉宇小時候的生字本,上面印著:天津市武清縣印刷廠1979年1月)我家裡還有很多這種舊的本子,是我小學時候留下的。

關於信達雅,我看過一些翻譯評論,有時候有信和達就足夠了。我覺得雅是沒有一個統一的標準的,難道古文的就叫雅嗎?也不一定。我想的是,能把原文看透,把每個作者不同的風格表達出來,就夠了。在翻譯上,我覺得我不是天才,我只是個畫匠,努力將原作描得差不多。

二

我父親最開始聯絡《杭州日報》我是不知道的,是我從醫院回來之後,葉記者聯絡我父親,他才告訴了我。

我是12月23號出院的,這次入院不是因為打了快遞員,弄錯了,那是之前的事。我(當時)都不知道那是快遞員,他騎電瓶車在小區里路過,我推了他一下,他倒了以後我踢了一腳,那時候我意識比較糊塗了,發病的時候(的意識)說不清楚,解釋不了。那個人後來說他牙齒斷掉了。

最後這次住院是因為我一個人去了溫州。頭天晚上7點多去的,第二天晚上11點鐘回來。

去溫州的時候我是知道的,有意識的,就想坐坐火車看看風景,想去溫州散散心。老爸之前照顧老媽吃不消,我讓他請個保姆,或者送養老院,他不願意。老爸照顧老媽累了也要發火,他發脾氣的時候嗓門很大,說你這裡做的不好,那裡做的不好,我就想躲一躲。

我以前有時候在家裡發脾氣,有時候在外面造事,後面我就自己坐公交車溜一溜。我有免費的車票,去杭州市的隨便哪裡,回來我知道大概的方向,還算比較熟悉(回程路線)。上一次躲,我坐公交車出門轉了兩圈,回來(他)就沒事了。

那次到了溫州,我在火車站周圍轉了轉,社保卡里面有6000多塊錢,我想如果能取出來的話,就在溫州多呆一段時間,結果人家說不能補辦(社保卡)。我就找了救助站,他們給我買了車票,我自己回來的。我之前在報紙上或者電視上看到過,救助站這個機構就是沒飯吃沒地方住,可以找的地方。

在火車站邊上亂轉的時候,我碰到一個打掃衛生的老大爺,東北人,跟他瞎聊一通。他說他兒子很優秀,在溫州什麼研究機構,他原來是種田的,種玉米什麼的,我很喜歡聽他講種田的知識,很興奮。

我能理解老爸照顧老媽是真的很累。老媽沒有牙齒,所以平時切菜要切得很細很細,吃飯的話要一口飯一口湯的這樣喂。他很累,免不了要發火,年紀也大了,應該是我主動去幫他。有時候我想,不如翻譯這事兒不幹了,純粹照顧老媽。但我也很自私,這兩年在集中精力翻譯《本雅明書信集》,捨不得把好不容易得來的翻譯機會弄掉。幸虧這次德語的翻譯出來了,相當於英、日德語種翻譯全了,我也沒什麼遺憾了。

爸爸說,我從溫州回家之後,一天一夜不怎麼睡覺,吃飯也不怎麼吃,在馬路上又差點和人起衝突。他後來說,不如還是去醫院吧。我很草率地答應了。

結果這次出院之後,老媽不在了。我想如果我沒去醫院,在家裡看著她,老媽是不是沒那麼早走?可能就沒什麼事情?

媽媽之前摔斷腰,在醫院住了20多天,比較重要的事情我都記錄下來了,怎麼樣診斷啊,怎麼樣做檢查,想等老大(大哥)回來給他看。摔斷了腰之後媽媽回來,又挺了三年。我本來想像照顧小孩一樣照顧她,當重生一樣,沒想到她本命年還沒有到就去世了。媽媽屬老虎,本來今年是84歲本命年。我手機裡面記錄過她的樣子,2020年她都瘦得不成樣子了,2021年相比起來好很多了,但沒想到毫無知覺就走了。

媽媽管我管得很嚴。小學讀得好好的,她看著別的學校質量好,就讓我轉學。我想學歷史,她讓我學國際貿易,但可能她還是有道理的,我如果學歷史可能就是教教課什麼的。以前她總跟我說一句話,一句方言,”小車不倒只管推”,是說你生病也好,怎麼也好,要把你推出去,不能一直呆在家裡。她生病之後,對我的控制力減弱了。

知道媽媽去世之後,我本來想寫點東西,後來爸爸這篇文章出來,我可能也用不著(繼續)寫了——

《對母親的回憶暨我的翻譯生涯》

自我的第一本書出版接近10年了,也是距母親去世的近十年,她今年(2021年)11月9日離開了我們。母親在很大程度上規劃了我的翻譯生涯,按倒敘來說,她透過校友會與留校教課的陸教授交流溝通,再透過陸教授的女婿的籃球朋友,也是出版達人楊先生為我謀得了第一個試譯的機會。此後,從《船熱》開始,再到《誘惑者》、《嘻哈這門生意》《寫作人生》....《本雅明書信集》,一發而不可收了。十年出版了45萬餘字。

據業內人士反饋,這個速度相當了得。殊不知裡面有多少自己的努力和老天爺的恩賜。媽媽在我人生的道路幾次關鍵環節像火車軌道一樣,(替我)扳動軌道。例如大學填志願,堅決不讓我填歷史系,而是填英語系。從樹人大學國際貿易肄業後,又讓我去自考的英語系大專,終於拿到了大專文憑。浙江大學新址開放大家排隊申請借書卡時,又極力催促我去排隊。後來又辛辛苦苦地為我一些翻譯社和翻譯活計.......

三

20來歲大學退學之後,這些年我幾乎每年都去醫院。有時候一年兩次、三次。以前住院的時間沒那麼長,一個禮拜或者兩個禮拜(就能回來),現在一住就是兩個月,最長的時候是63天。

醫院裡面很可怕的,醫生用起藥來也很厲害。我一般跟精神分裂或者其他精神障礙患者分在一起,7、8個人一起住。好多人被綁在床上,以前我也被綁過,現在老實一點就不綁了。綁起人來場面很壯觀的,用很長的布制的保護帶,還有一種高階的保護帶,是電磁性的。一個力氣大的人要讓十個護士再加上保安一起綁。

我最長被綁過十多天,吃飯的時候不知道怎麼吃的,沒有意識,糊里糊塗。開始我很不習慣,四腳朝天被綁在床上,現在習慣了,綁著睡一覺就好了。

那時候我父母都在民生藥廠工作,比起天津的時候,待遇差了,記得剛來杭州的時候,他們倆一天到晚鬧矛盾。

高中我在杭州一中讀,高二分到文科班,我自己感覺成績不好,但爸爸媽媽說,我老師說我成績還可以,能考上大學。從初中到高中,理科的分量越來越重,但我眼睛打壞掉了,學理科不行的,我就越來越不感興趣,文科也要學數學。高二之後我就躲在家裡,也不知道要幹什麼,就瞎看書,逮著什麼看什麼。應屆的高考我沒有參加,直接參加了高考復讀班。因為我知道自己上課上得很少。

在復讀班的時候,我兼職去工廠打工,是我爸爸的同事幫忙介紹的。那些換氣扇的機殼放在塑膠筐裡,我們搬來搬去。他們本來想讓我負責給塑膠機殼打孔,我看到有個人手套捲進去手指差點斷掉,太可怕了,還不如去搬運。復讀完之後我就不幹了。

在工廠裡的時候(也覺得)很沒意思,他們有時候一起說話,我也不願意說。工廠過年會發點魚,廠裡的師傅其實對我挺好的,他們知道我要復讀,還讓我躲到後面去看書。

復讀完高考,我考上了杭外的外語系,但因為檔案上有缺課記錄,沒有錄取,檔案也不退。本來天津一個學校可以招我,後來也沒去成,(輾轉)被樹人大學錄取了。那時候我還沒犯病,沒有到精神病院,是心理上有問題。大學報志願我本來想讀歷史系,媽媽讓我一定讀英語系,找工作好找。其實我沒想到最後做翻譯,以前我喜歡圍棋,那會兒還沒現在網上下棋這麼方便,找個對手也不容易,學了半天提升不是很大。

在樹人大學我讀了兩個學期就退學了,我父母幫我選了國際貿易,那時候很熱門的專業。第一個學期寒假我住院了,就休學一段時間,再去學校我留級換了另一個班。

同學是寄宿,我是回家來。第一學期我還好一點,淘氣歸淘氣,不會出精神病(症狀)的。媽媽管我很嚴,如果她不管我,我可能混到畢業,在社會上瞎混了。但她(當時)在家裡跟我說,要改變自己的性格,要開朗一點,我很在意她說的話,又不知所措。

出院之後的第二學期,我的情緒沒有太穩定,有一次喝酒很興奮,跑到書記車頂上去,把車頂給踩扁了。系主任後來給我寫了封信,讓我一定回去上學,但我想著,已經休學一次了,同學也換了一批,越來越沒意思,就(徹底)休學了。那年我應該是21歲。

之後我考了好幾年的浙大英語系自考,寬進嚴出。考完那個之後,再去看那種理科的計算機網路也能看得懂,自考還是有點幫助的,自學能力增強了,之前我還買過機械力學、製圖的書來看。

大學退學之後,我才去的新華書店當店員,是我媽媽找的,一個星期一個月人家就不要我了,說我和別人不一樣,說我想太多。浙江教育書店我三進三出,每次不想去之後,我媽媽就拖著我,一定要再去。但在書店裡也很無聊的,我就坐在那兒賣賣書。我和同事接觸很少,因為工作是媽媽找人幫忙介紹的,他們總說我想來就來,想走就走。

翻譯的稿費很低,一千字五六十塊錢,還需要交稅。這些年家裡的開銷主要是靠我爸媽的退休工資。以後不知道要怎麼辦,我眼睛不太好,(右眼晶體破碎)又有了老花眼之後,看字越來越費勁。

我總是把感情放在心裡,有時候自己想一想,不表達。在家裡我選擇服從爸媽,他們會告訴我一個答案。對於翻譯這件事,我目前只把它當工作,有時候用力過猛也不好,不可能每本書都用同樣的力氣來翻譯。

我不太適應上學上班,一到外面就想著自己有沒有說錯,別人在說些什麼東西,不像在家裡,效率比較高,能做出點東西來。我對外界的瞭解主要是靠廣播,新聞之聲之類的。

我現在對未來沒什麼打算,就想把《拱廊計劃》在我爸爸88歲之前翻完。如果德語翻譯差不多了,我想繼續學習和翻譯西班牙語,能活一天就這麼做一天。