馬未都先生說過:“中國人的審美分四個層次,位於金字塔最底端的是豔俗美,往上是含蓄美,再往上是矯情美,塔尖上則是病態美,當審美意趣達到頂峰,社會財富給予它合適的風水土壤,這種標準變得權威化,位於塔尖的審美就會爆發出倒金字塔的影響。”

病態美站在美學巔峰上傲視群雄,這聽起來似乎是一件荒誕至極的事,但其實不必深究歷史源流,僅看明清兩朝,我們就可看到中國人對病態美的欣賞和發揚,甚至痴迷。

什麼是病態美?

以晚明流行的一種對梅花的審美為例,適時文人皆喜病梅。何為病梅?梅以曲為美,直則無姿;以欹為美,正則無景;以疏為美,密則無態。總結一下,就是以扭曲歪斜蕭疏為美,偏愛大眾審美眼光中的古梅、老梅、歪梅、醜梅。

這一審美髮展到後期甚至步入了極端,為了賣出高價,種植販賣梅花的人“斫其正,養其旁條,刪其密,夭其稚枝,鋤其直,遏其生氣”,挖空心思,使出十八般武器,只為了讓梅花彎曲蕭條,盡露病容,頗有點類似中世紀束腰,明清裹小腳的意味,晚清時龔自珍就曾寫下《病梅館記》痛斥此種病入膏肓的行為。

除了病梅,還有枯藤、醜石、殘山、剩水等等非常態的自然之物,大量湧現于山水人物畫中,甚至傳統的園林藝術造景中,人們對病態美的迷戀風行上下,自然也蔓延到了談及明清就不可不提的傢俱領域,在這一領域,也湧現出了許多能集中展現明清文人迷戀病態美的元素。

提起病態美,首先就會想起癭木。癭木,又名影木,俗名“樹疙瘩”,是樹木因受到害蟲或真菌影響,一部分組織畸形發育形成的木瘤,是樹木病態增生的結果。

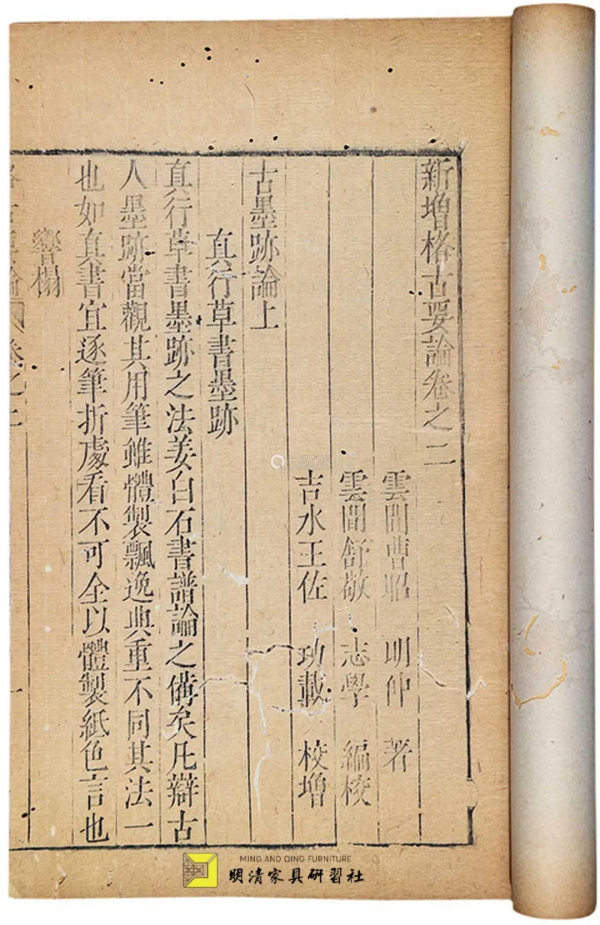

各樹種均可成癭木,譬如楠木癭、樺木癭、花梨木癭、榆木癭等等,其中花梨癭最為罕見和名貴。《新增格古要論》中記其名為骰柏楠:骰柏楠木出西蜀馬湖府,紋理縱橫不直,中有山水人物等花者價高。四川亦難得,又謂骰子柏楠。今俗雲鬥柏楠。

根據地域不同,其又可以分為南癭、北癭。南方多楓樹癭,蟠屈奇特;北方多榆木癭,碩大繁多。如《格古要論·異木論》中所載:"癭木出遼東、山西,樹之癭有樺樹癭,花細可愛,少有大者;柏樹癭,花大而粗,蓋樹之生瘤者也。國北有癭子木,多是楊柳木,有紋而堅硬,好做馬鞍鞽子。"

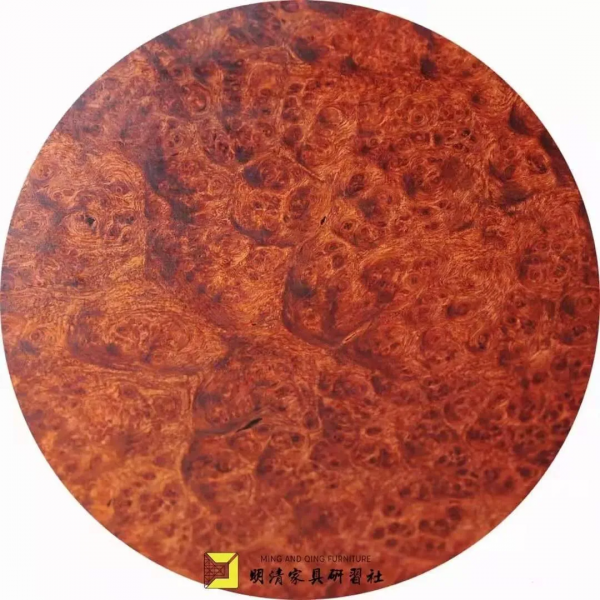

癭木紋理天然奇特,瑰麗玄妙,不同樹種又有其不同特色,或肖似山水人物,潑墨暈染;或盤曲纏繞,似鬼怪作;或遊絲落絮,嬌妍小巧;其中最受推崇的,名曰“滿面蒲萄”,“其紋脈無間處,雲是老樹千年根也”,滿面胡花,花中結小細葡萄紋及莖葉之狀,如葡萄滿架,豐美可人,莖葉縱橫,散亂紛披,實乃不可勝數之盛景。

癭木木質密度大,底色鮮豔,紋理複雜且不規則,殊則殊矣,卻因此缺少韌性,故常用於製作案頭小擺件,或剖成面板嵌於家具區域性。其製成的小擺件往往依順樹根原型,僅做區域性雕刻加工,雖奇形怪狀,褶瘤交雜,與規整滑潤之常理相悖,細察卻別有一番風味,若置身山郊曠野,觀之即賞大塊之文章,野趣盎然也。

清道光癸卯(1843)年 癭木根雕杯

而若是與紅木、黃花黎等硬木聯袂出演,將癭木的繁複紋理和鮮豔底色藏於名貴硬木的清雅純澈之中,則一繁一簡,一濃一淡,一豔一素,相得益彰,明清傢俱正是在兩種極端的兩相配合中煥發出新的風采,展現意蘊深厚之美。

明 黃花梨嵌癭木翹頭案 故宮博物院藏

紅木嵌癭木四抹圓角櫃(區域性)

明清文人戀癭木成痴,把癭木的罅隙瘢痕都視為其特有之美,甚至拿其他材質仿照癭瘤,譬如此件犀角杯,杯壁作樹幹中空樣,淺浮雕刻出癭瘤的罅隙瘢痕,外壁大部分光素,僅於區域性浮雕若干小瘤凸,一側做出剝裂的老皮,杯鋬處浮雕密集的大小癭瘤,重疊交錯,真假難辨。

清 犀角雕癭瘤紋杯 故宮博物院藏

與癭木有異曲同工之妙的還有天然木。天然木,亦稱天然木根,用其製成的傢俱被稱為“根結傢俱”。多依其原型而制,不做過多規整雕琢,直接拼接攢成整器,形制奇巧怪異,狀似山野中偶見的枯死樹根,卻頗受文人雅士青睞。若借古代繪畫歷史一觀其源流,可知南宋繪畫中已頻頻出現,明清時更為廣泛,佛教徒、文人、仕女等題材繪畫中均有天然木傢俱的身影。

針對根結傢俱,蔣念慈先生提出“七字鑑賞法”,用七個字總結出了天然木傢俱的七大美學標準:皺、透、醜、漏、油、舊、瘦,即褶皺連綿、孔洞通透、乍見奇醜、貫通疏漏、包漿油潤、氣質古舊、形銷神瘦。從這七個字,亦能集中感受到明清文人所戀眷的病態美之特點。

清 天然木寶座 故宮博物院藏

故宮所藏之天然木根流雲槎便是其中珍品,是用一塊天然生成的榆樹根製成的坐具,下配楠木透雕流雲座,形似紫雲。其名取自晉人張華《博物志》中"仙人乘槎"之意,描寫仙人乘坐木舟,順黃河而上九天的場景。

明 天然木根流雲槎 故宮博物院藏

其造型殊異,世無其二,依順木根天然之彎曲扭折製成,老幹虯枝,古拙蒼勁,既有巉巖之峻峭,又有怪石之嶙峋。而平置於地,狀似老蟹蟄伏,又如流雲飄絮,使整器在奇絕變幻之中暗藏規理。且上實下虛,陡增空靈躍動之感,細節處亦疏透有致,更生變化無窮之趣。其美其意,寥寥數語,不可盡道矣。

甚至有匠人用名貴黃花黎木與紫檀木仿製天然木傢俱,黃花黎紫檀貴重至極,用完好的貴重木材仿製樹皮樹瘤樹根的造型,可見工匠之大膽,審美之高絕。尋常制器過程中,木材被製成傢俱前往往都會被去除外皮,規整造型,而把木材又做出樹皮樹瘤樹根樣,可見時人戀病態美至深之癖,求返璞歸真之心。

除木根外,亦有部分竹雕製品,有的是竹根天生奇形,匠人因循原型雕刻成器;有的是因匠人不喜炫耀奇技,故寥寥幾刀,便刻畫意趣,既是留白,又符合了當時對病態美的推崇,成器分外別緻,故而很受追捧。

明 濮仲謙制竹刻松樹小壺 清宮舊藏

明清亦偏愛奇石,而相石有四法:瘦、漏、皺、透,由賞石名家米芾提出,和天然木有同道之美。明人文震亨著《長物志》品石亦云:橫石以蠟地而峰巒峭拔者為上。認為石中曲折、屼峍、森聳崚嶒者才能稱得上好。

太湖石最能體現明清對石頭的審美,白居易曾寫詩讚美其“錯落復崔嵬,蒼然玉一堆 。峰駢仙掌出,罅拆劍門開”,其質地緻密、渾厚古樸、突兀曲折,是石中病態美之佳品。

明代 青石海棠形石盆連太湖石

奇石除了在繪畫和園林佈景中扮演著不可或缺的角色,也是明清傢俱中的重要點綴。南宋趙希鵠於《洞天清錄集》中雲:“怪石小而起峰,多有巖岫聳秀嶔嵌之狀,可登几案觀玩,亦奇物也。”案頭常置奇石擺件,有將園林山水納於書案天地之意;文房清供,如壽石等物,亦有祈求吉祥如意之願景。

清 壽山石雕山水人物山子擺件

明清對病態美之推崇,並非僅在某一事物上,亦並非僅在某一領域上。園林佈景中設病梅怪石,傢俱製作中用癭木天然木,仕女圖中女性亦“鼻如膽,瓜子臉,櫻桃小口螞蚱眼;慢步走,勿乍手,笑不張口”......

為何明清文人偏好這一口病態美?明代計成著《園治》一語道破天機:雖由人作,宛自天開。奇石病梅,顯的是主人高雅審美情趣;怪木異形,求的是世俗不解天然之孤寂,端的是不被規矩束縛之決心;而繪美人春睡,畫西子捧心,是接受自然生老病死的規律,把生命衰弱之哀鳴亦視作一種美,這種美,在聯絡自身時格外能撼動人心。

這些,都深刻反映了明清文人的“六病”——癖、狂、懶、痴、拙、傲,此六字由晚明程羽文總結於《清閒供》的“刺約六”。晚明時陸王心學盛行,打破了程朱理學的桎梏,強調行發於心,心外無理,所以文人士大夫追求的是消閒遣興、修心養性的生活方式。人天性中的一些小毛病,在明清文人的眼中等同於真性情、真人格,奇石怪木,其實也是文人眼中的自己。自然,即是至美。

雖然縱觀歷史,病態審美成為社會主流往往是源於政治黑暗,民眾滿目荊榛,只能將壓抑的灰暗情緒釋放於創作與生活之中。但我們亦能發現,盛唐亦有對奇石怪梅的欣賞,今人也能從故宮流雲槎中品出嶙峋詩意、天然崎趣,“留得殘荷聽雨聲”確實也有顧影自憐之妙意。美的本身,並非只有一種定義,並非只等於繁花盛錦,輝月群星。

正因消極灰敗是人之常情,欣賞奇石病梅才合乎情理,悅納痛苦、殘缺、怪異,需要更為強大的精神力。正如辜鴻銘所說:“中國人的全部生活是一種情感的生活。”華夏民族在豐富物質生活的同時從未忘記過構建精神世界——能歌頌良辰好景,亦能欣賞“獨腳鳥”“白眼魚”,自然的千百種姿態,都能被華夏民族悅納於心。

這才是泱泱華夏之所以能延續千載仍保持活力的根本原因——我們擁有比大洋更廣博更包容的精神,海納百川,兼收幷蓄。所以即便被踏碎脊樑,也能重鑄榮光;即便被踩在腳底,也能昂揚不屈;即便曾意志消沉,卻也能從消沉中發掘生活微末之趣,然後一掃階塵,仰天大笑出門去。