我看到“腹膜後腫瘤切除”這七個字的時候,背後冒了一陣冷汗。

規培的時候,看到腹膜後腫瘤,就會想到術中源源不斷的出血、源源不斷的輸血、機體酸鹼內環境的失衡,以及不斷推入靜脈的升血壓藥物。

這讓我近乎本能的對“後腹膜”手術,心存戒備。

後腹膜,就是腹部最深層次,包括胰腺、腎臟等的部位。這個部位一是因為位置較深,平臥位手術下視野很狹窄;二是這一部位解剖結構複雜,血管豐富,各種重要的動脈、靜脈叢縱橫交錯,手術的每一步都需要謹小慎微;三是這一部位有身體兩根重要的血管,腹主動脈和下腔靜脈,前者的重要性不用說,後者是收集下半身和腹部臟器的最大靜脈,容量也大,相當於身體的儲血器。

這一部位的手術,既考驗外科醫生的心理素質和技術水平,也考驗麻醉醫生的臨場應變和處置能力。

說白了,大出血的時候,麻醉醫生要能千方百計的頂上去,把血壓頂住,外科醫生要能臨危不亂的做下去,把止血做好。

所以當我看到腹膜後手術的時候,我就知道這是一場硬仗了。

但事實證明,這樣的心理準備,遠遠不夠。

看到患者的時候,腹部完全膨起,一個60多歲的女性,肚子卻像足月妊娠的孕婦一樣。

這樣一個巨大腫瘤的切除,手術時間必然很長,加上如此大範圍的腫瘤,與後腹膜眾多血管肯定存在粘連,手術過程中的出血難以避免。

我擔心,手術單上僅僅1000ml的備血遠遠不夠。

“周主任,這臺手術備血只有1000ml,我擔心不夠,要不您把手術緩兩天,再備備血?”我試探著和主刀醫師溝通。

“哎,我也想啊。我們剛開始和輸血科也是這麼溝通的,本來備到今天應該有2000了,結果輸血科跟我說AB型血緊缺,現在只能給1000。患者現在吃不了東西,肚子漲得不行,病情不允許了。”主刀醫生也很無奈。

“這樣我擔心萬一出現出血,會很被動。”我仍然堅持我的擔心。

“沒關係,這個患者是復發的腫瘤,我們手術主要是進行一個姑息切除,保證她日常生活,能吃飯,能生活自理。和血管粘連太多的地方,我們儘量不碰。而且,上一次她的手術也是我做的,上一次幾乎沒出什麼血。脂肪肉瘤,是有分隔的,不難做。”

周主任是醫院的老教授了,我自然是信任的。脂肪肉瘤也如他所說,雖然是惡性腫瘤,但一般有明確的包膜和分隔,比其他組織侵襲性的腫瘤要好處理一點。

面對一個因為腹部腫瘤壓迫都不能進食的患者,手術的確是迫在眉睫。

“總之我好好配合您,但如果術中有任何情況,到時候綜合判斷吧。”我勉強同意了手術的進行。

開啟腹腔,看到的是一大塊黃白色的、質軟可推動的組織。而且,有一個一個的包膜把腫瘤包裹成一塊一塊大小不一的原形或橢圓形的球狀物,胃、腸道都被擠到了腹部的左邊,器官都像萎縮了一般。

周主任先用手判斷了一下腫瘤的分佈,因為是有分隔的,需要判斷腫瘤和腹腔臟器的關係。然後在瞭解基本的構造後,周主任開始逐步切除。

這是一個漫長的過程。

面對一個龐大的腫瘤,並且和腹腔的各種網膜、器官相互粘連,最重要的工作是將腫瘤和正常的組織分離開,這需要慢慢明確腫瘤組織的邊界,分離的同時還要注意結紮好血管,防止出血。

手中拿著電刀一點一點切割,碰到出血點就進行結紮或者電凝,看得出來,周主任在很謹慎的進行分離,儘可能的減少手術因素帶來的出血。

“先去血庫把血提來吧,備著。”我讓臺下護士進行輸血前的準備,核對血液的資訊。同時,我也將輸液速度稍微加快了一點,透過輸入更多的液體,將血液適當稀釋。這樣如果出現嚴重的出血,損失的血細胞可以相對減少。

手術的前5個小時,外科醫生大多在解決腹腔淺部的腫瘤,沒有分離到深部,也沒到血管豐富的區域,出血很少。

隨著手術的逐漸深入,腫瘤的切除也逐步進入到了困難的區域。

首先是肝臟下緣和胰腺的部位。

這是一個充滿了豐富血管且血管走形變異度很大的區域,稍不小心就可能弄破動脈,導致手術區域湧出鮮血,造成結構看不清,出血點找不到。所以,這一區域的手術,即使是經驗老到的外科醫生,也是慎之又慎。

周主任的明顯放慢了手術的步伐。

隨著手術解剖分離的逐步深入,手術視野也逐漸狹窄。此時的外科醫生,透過長柄的手術器械深入腹腔,在無影燈的照射下,主刀的雙手在極微小的範圍內動作,像八音盒上跳舞的玩偶,精細但準確。

“噢,這裡它往下扒到下腔靜脈上了。”隨著腫瘤的逐步分離,周主任發現腫瘤往下生長到了大血管區域。

從胰腺的位置往下,在腹膜的後面是兩根重要的血管,下腔靜脈和腹主動脈。

腹主動脈比下腔靜脈稍細一些,肉眼能明顯看到隨著心跳在搏動。而下腔靜脈就在腹主動脈的邊上,像一根疲軟的水管,血管壁很薄,甚至可以看到血管裡的黑紅色血液。

但此時,和兩根血管都被一塊巨大的腫瘤覆蓋,把腫瘤組織往旁邊扒開,可以看到腫瘤的地步有一大塊和兩個血管相連,就像兩根並行的水管上,扒著一塊巨大的口香糖。

儘管是姑息手術,不用刻意追求完全切除腫瘤。但切除的腫瘤組織越多,可能就為患者爭取到了更多的存活時間。而上腹部的一大塊腫瘤組織現在唯一的連線點,就是扒在血管上的這一處,把這一處分離開,就能把上腹部的腫瘤完全切除。

儘管前面的分離將這一部位的手術視野暴露的比較完整,但由於下腔靜脈的血管壁很薄,分離的稍微不注意,就可能導致下腔靜脈出現破口。

作為全身最大的一根靜脈,這樣的後果可想而知。

整個手術室變得異常安靜,只剩下監護儀“滴~滴~”的顯示心跳的聲音。主刀的動作一慢再慢,手術檯上所有人的眼睛都盯著這一小塊侷限的區域。

“止血鉗、愛麗絲鉗,快。”伴隨著主刀的聲音,吸引器引流出大量深紅色的血液。

我知道,下腔破了。

在侷限區域的血管破裂,湧出的血液會立即覆蓋住整個手術視野。只有透過不斷吸引掉手術視野中的血液,才能找到出血點,進行縫扎止血。

而伴隨著吸引器中的大量血液,1分鐘後,血壓開始下降。

下腔靜脈是收集下半身和腹腔臟器的靜脈血液迴流至心臟的重要通道。

下腔靜脈的破口,導致血液湧入腹腔,會到心臟的血液驟減,就像一個抽水泵的水源突然少了,泵出的血液也急劇減少,血壓以秒為單位開始進行性的下降。

我迅速把中心靜脈的輸血透過完全開啟,輸血袋加壓,幾乎等同於把血液透過中心靜脈導管擠到靜脈中,希望透過快速輸血,補充減少的迴心血量,維持血壓。

但相比於破口不斷湧出的血液,這點作用收效甚微,血壓仍然進行性的下降。

92/53、77/43、64/39......我把預先準備好的收縮血管的藥物透過中心靜脈導管推入,希望透過收縮外周血管,維持住血壓。

此時,外科醫生也在緊張的縫補下腔靜脈的破口。

“周主任,迴心血量太少了,血壓撐不住,您稍微把下腔的血管鉗鬆開一點點,不然心臟沒有血。”我仍然盯著監護儀,看著動脈血壓的波形。

為了止血並縫扎破口,外科的操作會首先用止血鉗鉗住血管。就像修水管的時候,會先把水閥關掉,只有破口湧出的血不那麼洶湧,才能用血管縫線進行逐針縫合。但對下腔靜脈進行鉗夾,會直接導致回到心臟的血液更加減少,在止血的同時,心臟也很難收集到足夠的血液泵出。

鉗夾的多,迴心的血就少,血壓就維持不住;鉗夾的少,出血口的血流就更急,就更難進行破口的修補。

這是兩難的選擇。

監護儀的動脈血壓逐漸上來了一些,我知道周主任還是放開了一點止血鉗,因為此時,吸引器所吸引出的血液也多了。

兩種收縮血管的藥物,兩條加壓輸血的管道,艱難的把血壓維持在了一個較低、但可接受的水平。外科也逐漸完成了血管的縫合,出血,基本算止住了。

我看了看引流瓶中的暗紅色的3000ml血液,又看了看患者已經蒼白的面部。雖然輸進去了1000ml的血液,和接近2000ml的人工液體,但血細胞、血漿等等成分仍然是少的,儘管現在維持住了血容量,但隨後當人工液體被代謝到血管外,有效血容量還是會降低。

輸血,成了唯一有效的辦法。

但這也是矛盾所在。

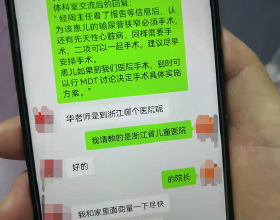

因為疫情的原因,獻血數量急劇下降,僅有的血液庫存也是之前軍隊官兵集中捐獻的。本來就稀缺的AB型血,在此時更是少之又少。血庫能給到1000ml已是不易。

再次給血庫打電話,得到的答覆也是隻能再提供400ml,不然急診備血就沒了。

400ml,對這名患者來說,杯水車薪。

手術陷入了困境。

進一步切除腫瘤,可能造成進一步的出血。即使沒有血管的破裂,創面的滲血也足以威脅患者的安全;

但如果就此止步,留著腹腔的一小塊腫瘤,患者復發和轉移的風險就進一步增加,越少的腫瘤組織,意味著越長的存活時間。

“哎,我就把這一塊再分一分拿掉就好,就這兩個小包囊了,拿掉了就基本全切除了。”周主任帶著商量的語氣對我說。

從麻醉醫生的角度來說,我也明白更多的切除意味著更長的生存期。但更多的切除,也意味著更多的出血,和更大的風險。

更長生存期的前提是,患者可以挺過這一臺手術。我心裡嘀咕著。

“周主任,我們的意見是不再往下做了,因為容量已經欠了一千多了,血庫又明確說了沒有血,後面萬一出現什麼事情,我們很被動。”我說出了我的無奈。

“唉,就差這一點,她第一次找我做的時候我基本都切除乾淨了,這次剩這麼一點,後面可能就復發的更快。”周主任也有不放棄的理由。

“這樣吧,您試著把這個不太粘連的切除,下面那個黏在腹壁的最好就別動了,我怕腹壁的靜脈叢一破,我真的就一點辦法沒有了。”我也幾乎亮出了我的底牌。

拿掉最後一個粘連不多的腫瘤組織後,周主任用手推了推扒在腹壁上的一小塊腫瘤。不好推動,意味著粘連緊密,中間可能還包裹著眾多小靜脈,小動脈。

“主任,我這邊血壓已經是用藥頂著的了。就算回病房也要再輸血。我認為後面的風險太大了。對於已經有復發轉移的患者和姑息性手術的角度來說,這個風險不太值得。”我儘可能的表達我的擔心。

畢竟,保障患者在手術過程中的生命安全,是麻醉醫生的首要責任。

周主任嘆了一口氣,放下了電刀。

“探查一遍就沖洗關腹吧。”他的語氣明顯的低沉了。

接近9個小時的手術,接近40公斤的腫瘤。

周主任下手術檯之後,遲遲沒有離開手術室。

“唉,小蔣,你看有的時候就是沒辦法啊,沒血啊,沒辦法繼續進行下去。我要是不管不顧的做下去,萬一出血了,滲血了,對她來說更加不好,但是現在這樣,留了一塊在裡面,我又不甘心。當醫生啊,有的時候真的是無奈啊。”他看著我的眼睛,眉頭緊緊的皺著,眼球上還有一根根已經充血的血管。

我知道,周主任這些話,其實不是對我說的,是對他自己說的。

我能理解在為了一個目標連續奮戰9個小時,不,應該說在兩年前就開始的努力,在兩年前他完成了全切除之後,當再次遇到這個對手時,他有多麼迫切的想要做的更好。

但作為麻醉醫生,我必須提出這個意見,因為我的責任,是保證患者能夠安全的下手術,平安的回到病房。

就好比一輛高速行駛的賽車,除了要有出色的發動機,也應該有個緊急時可以信賴的剎車。

我想,麻醉醫生就是這樣的角色吧。

上學的時候,麻醉專業課有一個內容叫做器官保護,其中有一個名詞叫血液保護。

當時一直不懂,血液不同於實質性的器官,心臟、肝臟、肺臟我都可以針對性的保護,讓這些器官不缺血、不缺氧,不被藥物的副作用損傷;

但血液保護,保護的是什麼?

後來上了臨床,我才明白,我們用的最多的器官保護策略,是血液保護。血液保護,就是減少患者的血液損失,保證患者的血容量。

因為血液,是太過稀缺的資源,以至於有的時候除了提前做好準備,否則無計可施,

比如術前應用藥物動員身體的造血功能;

比如術前透過補充人工液體,稀釋血液,減少因出血導致的血細胞和血漿的損失;

比如在非腫瘤非感染的手術中回收血液再進行回輸,減少損失;

比如透過改善凝血,使手術中的出血減少;

…………

就像這個患者一樣,

如果我們有更多的備血,我們可能就能繼續完成剩餘的切除手術。

但實際的臨床工作中,常常伴隨著這樣的無奈:

給這名患者備更多的血,意味著要減少給其他患者的備血;

保證了這一臺的用血,就意味著下一臺可能沒有血;

這就像打仗的時候,只剩下了最後一點糧食,但每一個戰士都需要衝鋒,這個軍糧,該怎麼分配?

而這樣的緊缺,卻發生在每一天的臨床工作中。

在成為一名醫生的道路上,醫學教材的總高度可以達到3-4米。術中講述著診斷標準、治療方法。

但即使如此多的書本,卻依舊沒有一本告訴我們,在面臨進退兩難的醫療抉擇時,抉擇的依據是什麼。

更大範圍的切除,可能意味著更長的生存時間,但也可能帶來更大的手術風險,

那麼,應該做到多大的範圍?

保證了這一臺手術的用血,可能可以讓這個患者不因失血而發生嚴重併發症,但也可能讓另外一個患者面臨無血可用的高風險手術,

那麼,應該把血液如何分配?

而簡單到每一個醫生都會面臨的問題:

當一臺手術、一種治療方法,可能給患者帶來生的希望,但也可能因此帶來更加嚴重的併發症或副作用,

那麼,應該做怎樣的決定?

一名醫者的道路,就像一場漫長又漫長的長跑,其間充滿著各種未知、遺憾、後悔與不服氣,

我看著周主任離開手術室時落寞的背影,因為長期站立低頭手術,他有些習慣性的駝背,

“懂得放棄,可能也是一種肩負的責任吧。”

我看著監護儀上平穩的血壓,開始調淺麻醉深度,

準備患者復甦。