中央美術學院人文學院 耿朔

《漢代墓葬藝術》,謝閣蘭、奧古斯都·吉爾貝·德·瓦贊、讓·拉爾蒂格著,秦臻、李海豔譯,文物出版社2020年10月出版,341頁,136.00元

我在兩三年前就知道秦臻在翻譯謝閣蘭(Victor Segalen,1878-1919,舊譯色伽蘭)等法國學者於1914年對中國西部進行古蹟考察的成果,那時他偶爾會在微信上問我法國人筆下的某個地點是今天的哪裡。大概在秦臻的印象中,我跑過地方不少,或許碰巧涉足。實際上,我對謝閣蘭考察隊的這趟旅程只有零星瞭解,那還是源於多年前閱讀馮承鈞翻譯的《中華西部考古記》,作為中華書局“世界漢學論叢”中的一本小冊子,與同樣由他所譯的伯希和《吐火羅語考》合為一冊出版。馮譯時代較早,文辭簡賅古奧,我沒有留下太多印象,只記得這個具有作家、學者、海軍軍醫等多重身份的法國人,在中國生活的時間很長,遊歷很廣,著述不少,很會拍照,鏡頭最喜歡對著曝於荒野的古代陵墓。這些年我在研究漢唐墓葬時,有時會找老照片做參考,謝閣蘭的攝影作品往往是首先想到的資料庫。

年初,我收到文物出版社剛剛出版的《漢代墓葬藝術》,才搞清楚秦臻和旅法學者李海豔合譯的這本書,法文書名L’Art Funéraire, a L’époque des Han,是1923年和1924年刊印的兩捲圖錄之後的續篇,即法國考察團針對他們調查過的關中秦漢陵寢和四川漢墓所進行的專題研究,於1935年在巴黎出版(圖1)。三卷合起來就是謝閣蘭在文物考古領域的代表作Mission Archéologique en Chine(《中華考古記》),而早先的《中華西部考古記》則是1914年考察記錄的簡略譯介。與謝閣蘭同行的還奧古斯都·吉爾貝·德·瓦贊(Augusto Gilbert de Voisins,1877-1939)和讓·拉爾蒂格(Jean Lartigue,1886-1940),前者是謝閣蘭考察工作的經費贊助者之一,後者在謝閣蘭去世以後,耗費大量精力為吉美博物館負責整理、編寫和出版謝閣蘭考察報告。本書便是拉爾蒂格整理出版的成果之一,根據他的敘述,伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)審閱了全書手稿,進行了必要的修改,並補充了若干註釋。拉爾蒂格後來成為法國海軍的高階將領,1940年在德軍轟炸中喪生。

珍貴的記錄

在謝閣蘭導師沙畹(Emmanuel-Édouard Chavannes,1865-1918)等學者的研究基礎上,1914年川陝考察的重心選定為秦漢墓葬遺存,在四川境內也注意到中古佛教遺存。本書引言部分明確交代制訂這樣的學術目標,是因為“漢代藝術對整個東亞地區藝術發展的影響並不比對政治制度和歷史發展的影響少,但是一直以來世人對漢以前的中國藝術知之甚少,所以無從判斷漢代時期究竟是標誌著中國藝術發展的巔峰還是起點”(第3頁),因此希冀從田野調查來獲取可靠的實物資料。以某一朝代為斷限,以某一型別遺存為物件,設立明確的學術目標,這在二十世紀初的中國早期考古調查活動中並不多見。

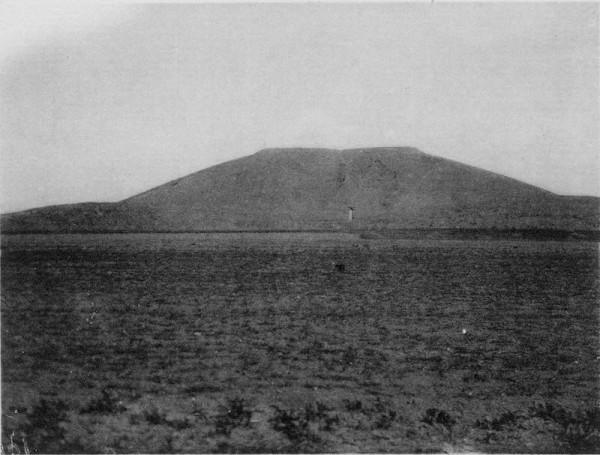

翻來這本百年前的論著,藉助黑白照片、測繪圖、速寫以及詳盡的文字記錄,渭河兩岸的秦始皇陵(圖2)和西漢陵寢(圖3),四川地表留存的數處漢闕、石獸和碑刻,沿岷江等川中江河開鑿的崖墓,紛紛穿越時光而來。這些古蹟,我基本都跑過,其中渠縣漢闕就是與秦臻等學者一同考察的。秦臻曾對渠縣漢闕中儲存最完好的沈府君闕做過研究,在2017年發表的《圖畫天地:沈府君闕的視覺程式與象徵結構》(《古代墓葬美術研究》第四輯,湖南美術出版社,2017年)中,留心到如今的沈府君闕是一處被保護起來的重要古代遺址,處在平整條石砌築的圍牆內(圖4),而謝閣蘭考察隊當年所見,墓園還能展現出所處的地貌特點——“渠江順流而下回轉的山地缺口,眾多起伏的山丘將山勢形態隱蔽為一層一層的小突起,這種景象,只有泛舟順江而下土溪鎮的途中,才能窺其究竟。”(第37頁)精美完整的石闕與雜草叢生的荒園形成了強烈對比。雖然不能說法國人描述的景觀就是東漢原貌,但無疑比我輩所見更接近歷史現場(圖5)。近年,當地政府為沈府君闕建起了保護棚,文物本體在得到更好保護的同時,與周邊景觀的聯絡卻被一定程度的消解(圖6)。

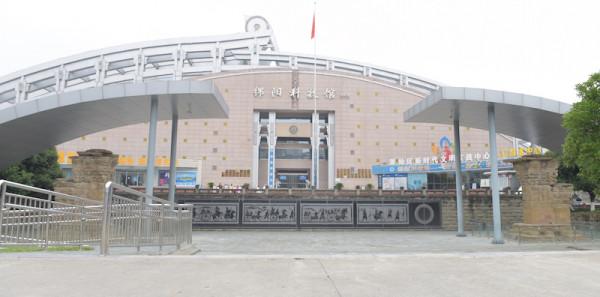

從《漢代墓葬藝術》中,我們也得以看到另一處著名的漢闕——平陽府君闕百年前的容顏,雙闕矗立在田地之中,下半身均被田土所掩,不遠處有稀疏的樹木和隆起的山崗(圖7)。而今天,這片綿州城外、涪江對岸的郊野,早已變為繁華的城區,在雙闕的身後,現代化的綿陽科技館拔地而起。兩千年前,楊家後人穿過這對守在另一個世界入口的象徵物,去和先人對話,二千年後,綿陽市民走過它們,去探索科技世界的奧秘(圖8)。

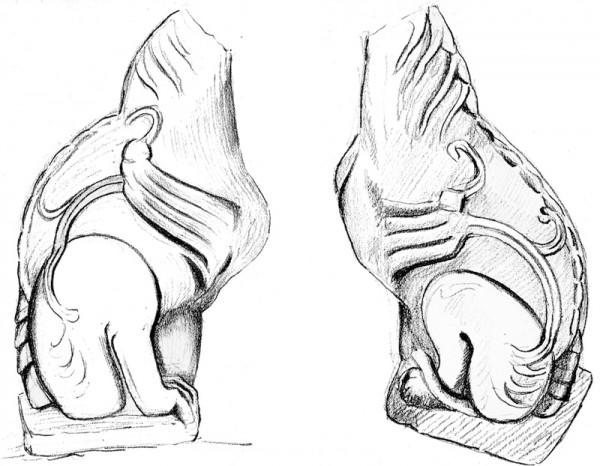

秦臻的博士論文研究漢代陵墓石獸,謝閣蘭的工作同樣帶來啟示。秦臻在2013年發表的《四川渠縣新發現漢晉石獸及相關問題》(《四川文物》2013年第2期)一文指出,謝閣蘭考察隊當年在渠縣發現一具上身挺直,呈蹲坐狀的石獸,還進行了拍攝和速寫(圖9、圖10)。但此後很長時間裡,“這隻石獸彷彿消失在渠縣的崇山峻嶺之間,一直不見著錄”。2003年渠縣當地修築村級公路,工人在土溪鎮趙家村西無銘闕附近路基土層中發現兩具石獸,其中一具殘獸與上述謝閣蘭記錄完全吻合,當為同一物,這個發現促進秦臻重新討論中國早期石獸造型來源和傳播路線(圖11)。我想,意識到謝閣蘭考察隊的工作保留了大量因時代變遷而可能丟失的歷史資訊,或者說從中發現了若干重要的研究線索,應當是秦臻他們進行翻譯的主要動機。

圖9、渠縣趙家寨石獸殘肢發現現場,謝閣蘭考察團1914年拍攝

重視遺存的整體性

古代墓葬在現代考古學建立以後即成為重要的發掘與研究物件,“墓葬美術”近年來在中國美術史研究中已形成一個專門領域,因此對於今天的學者來說,墓葬研究不存在學理上的合法性問題。而謝閣蘭考察隊在1914年踏上旅途時,距離後來被認為是中國第一次科學考古的仰韶遺址發掘——1921年,瑞典人安特生在地質調查所支援下進行發掘——尚有七年之久,現代形態的中國美術史學科也還在醞釀之中。謝閣蘭依憑的學術資源無非有二:一、中國的文史傳統中涉及墓葬的內容,這方面雖然可謂不絕於書,但可以利用的資訊有限,未能發展成為獨立的研究方向;二、西方和日本學者積累的成果,尤其是沙畹在中國各地的考察收穫。

謝閣蘭考察隊沒有金石學劃定的框框,沒有信仰和禁忌的束縛,明確將墓葬作為了解漢代藝術的最可靠途徑,這是極富預見性的學術判斷。他們意識到在厚葬觀念和技術交流兩重影響下,墓葬藝術在漢帝國時期達到前所未有的高度,在漢代藝術活動中佔據著十分關鍵的地位。但同時也發出提醒,與任何國家一樣,漢代的頂級藝術家也不會聚集在墓葬領域開展工作,留存下來的墓葬美術作品不能代表同時代的一流品質。這兩端的“限定”,依然是今天有關漢代墓葬美術乃至整個中國古代墓葬美術研究的底色。

由於條件和能力的限制,謝閣蘭考察隊並未進行正式的考古發掘,除了進入嘉陵江、岷江沿岸一些崖墓以及川北昭化訛傳為“鮑三娘墓”的東漢畫像磚墓外,他們的工作基本集中在對地表遺蹟的調查上。讓我印象深刻的是,具有海軍背景的法國人攜帶了先進的測量工具,進行了周全細緻的測繪工作,由此生成的測繪圖和文字記錄,在資訊的全面性、準確性方面遠非傳統方誌和金石著作的記述可比(圖12)。

考察隊非常注重遺存的整體性。在調查四川漢闕時,考察隊積極尋找墓闕、神道及墓葬之間的位置關係,或者說已將墓闕所處的空間環境納入考察範圍。在對關中秦漢陵墓的研究中,考察隊不僅注意到封土外部形態,而且對其建造過程進行了技術層面的分析。再如,依據有限的材料,謝閣蘭從墓道、墓室、葬具、隨葬品等方面探討了漢墓地下部分。考察隊所關注的幾類物質遺存,目前仍是學術界研究的重點領域,他們的研究方法,應該說很長一段時間裡都比較領先,我相信今天的學者對此毫無閱讀障礙。從這個意義上來說,作為業餘考古學者的謝閣蘭,卻在墓葬研究領域做出了超前的貢獻。

何為“雕塑”?

《漢代墓葬藝術》突出展示了謝閣蘭考察隊對於漢墓石刻的關注,物件包括闕、碑、獸等。這不僅因為石刻保留在地表,相對容易到訪,更重要的是,謝閣蘭以他熟悉的西方藝術史知識體系作為背景和參照來研究漢代藝術,雕塑便是西方藝術史三種主要研究門類之一。謝閣蘭注意到金石學影響下的負面結果是“沒有文字題銘的遺存通常會被忽略,即便是其雕刻技藝已達到很高的藝術造詣也是如此”。考察隊的工作為諸多知名和不知名的石刻,留下了極為細緻的田野調查記錄。也正因為如此,在考察關中西漢陵寢,謝閣蘭感到遺憾:“除了在下章中要講到的特別重要的例外情況之外,各處陵墓和墓園總皆不存在雕像,這一點在客觀上限制了漢代墓地在藝術史層面上的價值。”(第16頁)

如何看待和處理傳統與西學的關係,是大變局時代知識人必須面對的,這一時代主題在美術創作領域的影響同樣強烈,也明顯作用於新興的中國美術史研究。中國當然早就有立體造型藝術,但自身文化傳統中卻無西方“雕塑”概念,甚至“雕塑”一詞也是“雕”與“塑”這兩個單字的重新組合,被注入現代學科內涵,以對應西語的sculpture,日本學者大村西崖在這個學術創造過程中扮演了關鍵角色。以西方學術概念和方法為準繩,將中國歷史上的三維藝術品歸攏到“雕塑”這個概念下,從而決定了現在仍能看到的各種版本“中國雕塑史”的內在理路。

然而,在開闢全新研究領域的同時,以外在造型為選取標準的西方化“中國雕塑史”,卻也產生了將不同文化內涵的三維作品簡化為同一類別的風險,比如供信徒觀瞻的佛像與深埋地下的墓俑被放置於同種語境進行形式分析。換句話說,中國古代大量的“雕塑”原本並不以藝術的名義製作,甚至有一些在當初不具備展示性和觀賞性。如果不能釐清作品的性質,誤解難免發生。

圖13、霍去病墓前石刻“馬踏匈奴”,謝閣蘭考察團1914年拍攝

在研究“霍去病墓”最著名的石雕“馬踏匈奴”時(圖13),謝閣蘭有一個基本判定:“從雕刻技術上來看,早期中國人並沒有掌握能夠將石質進行鏤空塑造的技藝,大型石雕還需要透過整體形態的嚴格對稱來鞏固作品的平衡感。”(第24頁)然而後來越來越多的考古證據表明,早在漢代之前,鏤空雕刻對中國工匠來說就不是難事。近年,賀西林分析了所謂“霍去病墓”的知識生成過程,認為整座土丘是在構建一個想象中的神仙世界,來表達不死和永生觀念,由此出發才能理解佈滿土丘的石雕的意涵(《“霍去病墓”的再思考》,《美術研究》2009年第3期)。鄭巖進一步指出,馬腿之間不鑿透不是“不能”,而是“不為”,石雕與大地連為一體,這是工匠們充分考慮了這些雕刻的功能和意義後做出的主動選擇,作品的風格因此需要得到更為具體的歷史學解釋(《風格背後——西漢霍去病墓石雕新探》,《陝西曆史博物館館刊》第十八輯,三秦出版社,2011年)。

《漢代墓葬藝術》是珍貴的他山之石,在為今天的學者提供珍貴資料和啟發性思路的同時,也提出了一個迄今不過時的問題:如何從中國自身的文化與藝術傳統中產生問題,並找到研究方法。

責任編輯:於淑娟

校對:徐亦嘉