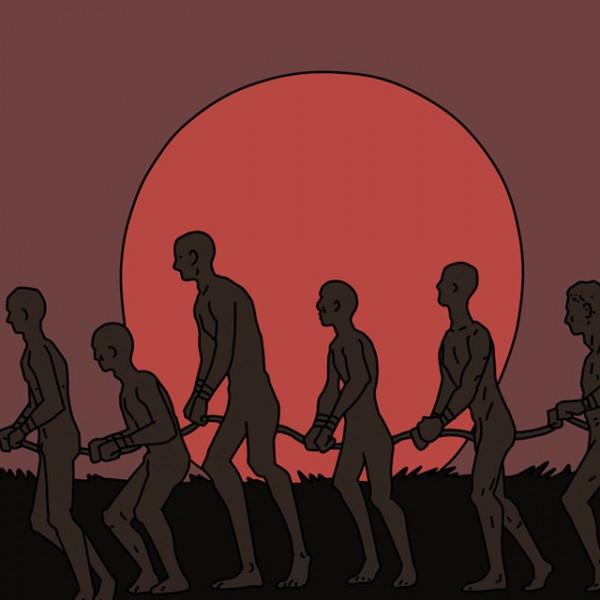

2019年,考古人員在美國亞拉巴馬州南部一條河流發現一艘船隻的殘骸,隨後,該州歷史委員會(AHC)宣佈,該些殘骸可能就是屬於美國曆史上最後一艘從非洲偷運黑奴進入新大陸的運奴船。

該艘船見證了人類歷史上最黑暗的時代和歐洲人最黑暗的人心,把數百年前持續很久的充滿血淚的黑奴貿易再一次擺在了世人眼前。

在西班牙葡萄牙開闢新航路後,1600至1860年代,估計有四十餘萬名非洲人被白人販賣到新大陸當奴隸。

這些黑人奴隸做的都是白人不願意乾的髒活累活,一開始是代替印第安人給白人採礦,後來又給白人種棉花和菸草,以及在工廠做最累的工作。

美國雖在1808年禁止進口黑奴,但禁令一下,美國南部不少農場主反而對奴隸的需求大增,大量販賣黑奴的“暗網”出現在了美國,一直持續到南北戰爭後。

1855年雙桅帆船“Clotilda”在新奧爾良港口出海,駛往非洲大陸,這艘船被普遍認為是美國最後一艘專職的黑奴販運船隻。

Clotilda是美國邁阿密富商兼農田主馬爾所建造的,其誕生源於一次打賭。

有一天馬爾與數名北部商人酒後打賭,吹牛說他才不會管什麼聯邦禁令,他能在聯邦官員眼皮底下,將一船非洲黑奴偷運入新奧爾良,擴充自己的農場勞力隊伍。為了保住面子,馬爾於是建造了Clotilda,並僱傭船長福斯特前往維達港(現為西非國家貝南)購買俘虜。

Clotilda最終在1860年成功偷偷運回110名黑人年輕男女及小孩。

馬爾將他們全部收入農場後,因害怕聯邦政府追查,下令將Clotilda開到阿拉巴馬州沉沒以毀滅證據。

Clotilda只是數百年持續不斷的黑奴貿易中最後一個“海上囚籠”,在歐洲人大航海時代開啟後的數百年間,大批黑奴就是被關在這樣的一個個囚籠中,背井離鄉,在海上待遇不如畜生,僥倖活下來登陸後則又進入另一個地獄。

一、滿載絕望的罪船

這恐怕是全世界最漆黑窒悶的地方,或許是因為,它已經漆黑了幾百年;又或許因為,它曾經窒悶了幾百萬人。

迦納(Ghana)海岸角(Cape Coast)城堡前,有一座等比例模擬運奴船模型。

海岸角曾經是讓英國人財源滾滾的奴隸貿易重鎮,在奴隸貿易終止以前,這個建於1511年的城鎮,見證了幾百年來一批又一批等候登船橫渡大西洋到美洲的黑奴的到來以及他們的悲慘生活。

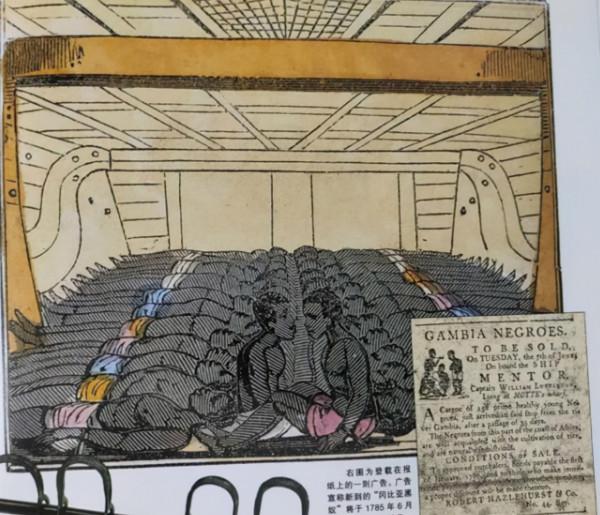

黑奴們在這樣的運奴船地牢裡吃、喝、拉、睡,依船期先後,短則數月,長則一年。

為了減少管理上的麻煩,進入地牢後他們不得隨意移動,也不能梳洗沐浴。

為了避免有人飽食終日,無聊生事,獄卒總是確保他們恆常處於飢餓乏力的狀態。

這裡什麼都沒有,沒床、沒椅、沒水、沒燈,只有一扇極高極小的窗。

坐在地上仰望,從那約莫銅板大小的洞孔,透進一寸僅有的來自外面世界的光。

那寸光是如此微弱,甫入地牢,瞬間昏盲,在凹凸不平的地上踉踉蹌蹌,很容易撞上黴垢厚厚的牢牆。

而他們曾經在這裡,逾千人塞滿約百平的空間,嘔吐物、排洩物、汗臭、屍臭滯在燥熱的空氣中。

他們枯坐著,在瘟疫與不安無聲蔓延的漆黑窒悶中,一邊感覺著身邊氣息奄奄的同伴一個接一個不支倒下、一邊等待著死亡,或是,很可能生不如死的未來。

對於生活環境,奴隸販子從來不考慮這些所謂的“牲口”們到底舒不舒服。

即便是牲畜運輸車上的豬所享有的空間都比黑人奴隸擁有的空間大,在《人類文明史圖鑑》一書中,作者用詳盡的文字記錄了黑人奴隸們在海上的悲慘景象,讓我們能夠得以一觀:

“一旦上了船,奴隸們就被光著身子、顫抖著趕進令人窒息的監牢,等待旅途的開始。旅途的長短、順利與否都要看天氣了。一般來講,旅途會持續3個月之久。

甲板下面的空間低矮,距頭頂還不過1.5米,就這樣還分出兩層來供奴隸居住。

奴隸用鎖鏈鎖著一對對、一捆捆地塞在這兒,就像一個英國販奴者說的那樣‘奴隸們就像書被放在書架上一樣。’”

甚至一些同時代新大陸上的生居民都聲稱,往往很多時候,當販奴船距海岸還很遠很遠時,岸邊的居民就能聞到這些滿載奴隸的船上散發出來的特殊惡臭味,比豬圈還要臭。

如果剛好是趕到順風的時候,十英里以外都能聞到,即便運奴船離岸邊還是非常的遠,甚至根本看不到風帆,大家就都知道有黑奴要來了。

除了生活環境的糟糕,黑人生病也是他們悲慘命運的一個原因。

由於黑人長期生活於非洲大陸,很多白人的病他們祖祖輩輩都沒有經歷過,因而很容易被白人船員傳染。

然而,當時運奴船上的醫生根本無法解決大多數常見疾病,也沒有特效藥,即便有,為了保證白人船員的醫療資源,也會選擇不給黑人用,在他們看來,誰會給畜生用人的藥呢?

隨船醫生頂多給生病的黑人奴隸放個血,治點小毛病,所以,很多時候患病的黑人奴隸只能聽天由命。

對於一時間沒辦法形成勞動力的黑人,奴隸販子一般會選擇將其丟入海中喂鯊魚,以免傳染更多黑奴,造成財產損失。

即使這些不幸的黑人奴隸只是患上了壞血病,而非傳染病,同時還在呼吸也是如此。

1784年“戎號”販奴船把132個患病的黑人奴隸投入海中。1819年,法國販奴船“諾都爾號”把39個在途中患眼疾而失明,但還活著的黑人奴隸丟到海里去,如此種種。

食物短缺也是黑人海上悲慘生活的原因之一。運奴船給黑人吃的食物連豬食都不如,黑人不願意吃就敲開嘴往裡灌。

即便如此,販奴船船長在遇到缺少淡水和食物時做法更狠,他們會毫不猶豫挑選黑奴中比較虛弱的個體,將他們拋入海中喂鯊魚,以保證海員淡水和口糧的充足。

1781年9月6日,“宗格”號販奴船因為缺少淡水,船長下令將船上的132名可憐的黑人奴隸帶到甲板上,並將其中的122名黑人奴隸拋入海中,這些奴隸隨後就成了環遊在船周圍的鯊魚美食。

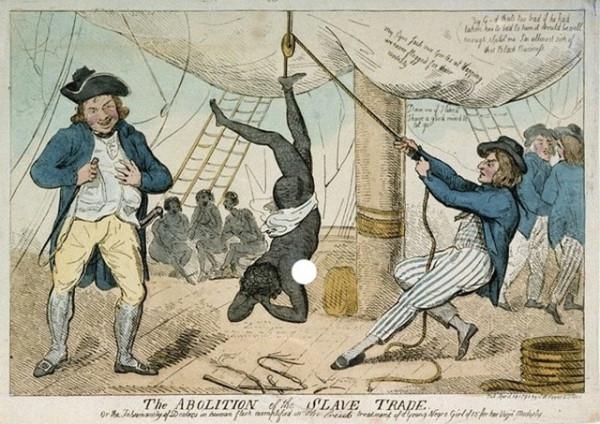

而除了居住環境、疾病和吃喝會造成黑人奴隸在販奴船上大規模死亡外,白人船員們對黑人奴隸的虐待也是罄竹難書。

白人從來不把黑人當人,在販奴船上,枯燥乏味和危險的日常工作,會讓水手們經常處於情緒激烈的狀態,容易生氣動怒。

而這些粗鄙的白人水手就經常會因為信仰或其它什麼原因虐待船上的黑人奴隸,拳打腳踢是家常便飯。

對男性黑奴,他們最常用的“武器”是各種各樣的鞭子,許多黑人奴隸就是因為一點小錯被水手們鞭打致死。

而對女性黑奴,他們就隨時把她們當作洩慾的工具,如果懷孕就把生下來的孩子扔到海里喂鯊魚。

在那個時代,一艘艘航行在大西洋上的販奴船,真的就是一個個滿載絕望的海上囚籠。

二、罪惡之船來源於惡者的貪婪

1807年,當時最強盛的大英帝國正式廢除奴隸貿易,結束絕大部分名正言順橫行霸道的奴隸貿易,標誌了歐洲列強立憲廢除奴隸貿易的多米諾骨牌效應之始,也成就了長達四個世紀的大西洋奴隸貿易之終。

2021年,兩百多年過去了。

兩百年,能夠療愈多少四百年來遺下的創傷?能夠見證幾許混沌的疑雲與謊言終於清澈?或是能夠釐析這場奴隸貿易如何改變了非洲大陸的命運、如何改變了世界?

兩百年,有些悲慟被遺忘了,有些激情被平伏了,這或許恰是一個不近不遠的時空焦點,讓人去爬梳那個纏錯糾結的時代。

奴隸制度並不是非洲獨有的,各種束縛人力的制度存在已久;一如大多數奴隸制度存在的地方,非洲社會也販賣奴隸。

在大西洋奴隸貿易之前,公元七世紀,黃金海岸的非洲人就曾穿過撒哈拉沙漠,將黑奴賣到北非。撒哈拉貿易一直持續到二十世紀初,估計運送了八百萬到一千萬名黑奴。

與此同時,中非人也朝印度洋以東出售黑奴例如唐朝就一度出現很多“崑崙奴”。

然而大西洋奴隸貿易的規模,無疑超古冠今。從十五世紀到十九世紀,沒有其他奴隸貿易能與之相提並論。

沒有買賣就沒有殺害,只要有市場,人性的貪婪就會被無限放大。

1440年代到1460年代,缺乏人力資源的葡萄牙,是最初輸入黑奴的歐洲國家。西班牙緊隨其後,加入貿易。

1503年,西班牙人帶了最初的黑奴從歐洲往美洲;1518年,第一艘船直接從非洲,航向美洲。

自此,大西洋奴隸貿易運送的人數逐漸增加。到了1700年,每年平均兩萬五千名奴隸橫渡大西洋;1780年代到達巔峰時,每年平均有八萬五千名奴隸抵達美洲。

被捲入大西洋奴隸貿易的實際人數一直有爭議。

一般估計在這四百年間,活著抵達美洲的奴隸,至少有一千兩百萬到一千五百萬人。但資料並不包括在掠奪戰爭中、從內陸到沿海的徒步跋涉中、疾病叢生的販奴船中,以及穿越大西洋途中死去的生命。

“顯然地,大西洋奴隸貿易嚴重影響了非洲人口的增長。”倫敦米德賽克斯(Middlesex)大學的非洲裔哈金·阿迪(Hakim Adi)教授表示,從十五世紀到十九世紀,非洲的人口幾乎是停頓不前的。

如果沒有奴隸貿易,估計在1850年,非洲的人口應該介於四千六百萬到五千三百萬之間;但因為奴隸貿易,當時卻只有兩千五百萬。

許多權威的歷史學者,如赫伯特·克萊恩(Herbert Klein)都相信:“爭奪奴隸之戰造成的農民銳減、農田荒廢,以及毫無節制地輸出年輕健壯的勞動階層,都有很長遠的經濟代價。”

失去了大量人口、打斷了創造力與生產力,是導致非洲經濟落後的主要原因。

不過,不少歷史學者,如菲利普·庫爾廷(Philip Curtin)卻辯駁:“嚴重的人口減少只發生在少數幾個地點,而且只維持了短短數十年就恢復自然常態。”

既是如此,當然也就沒有所謂長遠的經濟影響。

比較沒有爭議的一點是,大部分奴隸來自西非:

從今日的塞內加爾(Senegal)到安哥拉(Angola)之間約五千六百公里處;

其中,又以昔日稱作黃金海岸(Gold Coast,今日的迦納)、奴隸海岸(Slave Coast,包括今日的迦納東部、多哥(Togo)、貝南(Benin)、阿爾及利亞)、喀麥隆(Cameroon)等地為最。

在十七世紀中葉以前,始作俑者的葡萄牙幾乎壟斷整個奴隸貿易市場。1640年代,英國、法國、荷蘭開始分奪勢力。

到了十八世紀,英國人成為龍頭老大,並一直持續到大西洋奴隸貿易的終結。

毫無疑問,如此龐雜的貿易體制不是歐洲人獨自形成的。歐洲人槍炮再強,也沒本事上山入穴擄走成百上千萬非洲人。

最初,他們也企圖攻城掠人,終不敵彪軀魁偉的非洲人;也證實了唯一的途徑,是攜手合作。

未久,貪婪的歐洲人和非洲本地貴族建立起一個非常系統化的高效率貿易方式,確保各方都能分一杯羹。

在非洲當地貴族的要求下,歐洲人只能擔任黑奴的運送者,絕對禁止介入非洲政治,不能到非洲貴族的土地上搶掠人口,非洲貴族會定期捕獲一些黑人和歐洲人進行貿易。

黃金海岸沿海的城堡、港口,是最火熱的歐洲商人與非洲貴族交易的地方。

高大闊氣的海岸角城堡,是當時英國人在西非的總督官署,也是奴隸貿易全盛時期的貿易中心。

歐洲人總共在西非海岸建了四十五座城堡,其中三十二座位於迦納,當時最權威的歐洲貿易商:英國人、法國人、荷蘭人、瑞典人、丹麥人、葡萄牙人,幾乎都在迦納擁有奴隸城堡。

在這裡,歐洲商人獲得現成的奴隸,非洲貴族則拿走珍貴的貨品,買者賣者討價還價。

當時最受非洲貴族上層歡迎的貨品包括槍枝彈藥、烈酒、歐洲衣物、東方器皿、鐵質刀具、錢幣、飾品、鹽巴以及紙張等等。

面對琳琅滿目的舶來商品、誘人垂涎的肥碩利益,不少非洲統治者依然試圖阻止這場貿易。

早在1526年時,原與葡萄牙人關係良好的剛果阿方索(Afonso)王,向葡萄牙國王投訴葡籍奴隸販子綁架他的子民。

1630年,恩東加(Ndongo)的尼京哈.曼班蒂(Njingha Mbandi)女王曾將歐洲人趕出領土。

1720年,達荷美(Dahomey)的託多(Agaja Trudo)王不僅反對貿易,還動兵攻打歐洲人的城堡。

其他非洲統治者諸如剛果的金帕.維塔(Donna Beatriz Kimpa Vita)和現今塞內加爾北部的阿布杜.卡迪爾(Abd al-Qadir),都曾力抗歐洲人的貿易侵略。

只是這些力量,終究未能力挽狂瀾。非洲大陸上的人民像洩洪般的湍水,一去不復返地,流向另一方。

在海岸角城堡的“不歸門”(Door of No Return)旁,有記者遇到從美國去“尋根”的傑克遜:

“我當然知道,要推探我的祖先到底來自非洲的什麼地方?他們曾被關在哪座城堡?他們說著什麼樣的語言?吃著什麼樣的食物?唱著什麼樣的歌?根本是不可能的事。踏上這片大陸,結果,尋到的只是一種不能承受的茫然。”

曾經,他的祖先可能也從“不歸門”,穿過長長地道,走向某一艘運奴船,從此再沒有見到故鄉。

當時來自各方的奴隸,幾經易手、幾度更名,許多可以驗明身份的證據都誤亂缺散了;當時被擄被賣的奴隸多目不識丁,歐洲的官商記錄則難免乖違實情,許多事蹟細節也早已不可考。

“登船之路,是驚悸可怖的。只聽見枷鎖撞擊的嘎嘎聲、長鞭打在身上的啪啪聲、呻吟與哭號……”

被非洲奴隸販子以一件衣、一枝槍、幾顆子彈賣給歐洲商人的迦納奴隸鄂圖巴·古瓜諾(Ottobah Cugoano)留下的回憶錄,為運奴船修得光鮮的門、刷得粉白的牆,添抹了些許諷刺的註釋。

如今,如果去迦納遊玩,參觀海角地區,推開“不歸門”,城堡外,會有一派祥和的大西洋海岸風光,風平浪靜,誰也想不到從這裡出海的運奴船在大西洋上經歷的幾百年驚濤駭浪。

當地的漁民有說有笑晾曬漁網,講著黃色段子;婦女頭頂雜貨邊走邊聊,說著各家的家長裡短;景點小攤販在遮陽傘下打盹,面前擺著整排奴隸船木雕紀念品。

那裡會有很多在午後日光下踢球、玩沙、追逐海浪的孩子,他們在看到觀光客即手舞足蹈地齊聲大喊:“Obroni!Obroni!Akwaaba!Akwaaba!”(外國人!外國人!歡迎!歡迎!),以求富裕的外國人能賜予他們一點零花錢。

儘管有著如此沉痛的過往,迦納人對外國人的熱情友善有時卻鋪天蓋地得叫外來人相當錯愕。

據說,迦納人只會對白種人(包括東亞人)熱情,迦納人絕不會對迦納人,或任何黑人這麼好。如此魔幻現實主義,反覆上演在和迦納有相同經歷的國土上。