我的題目是“《易經》對中華文化的影響”,以下幾十分鐘要討論許多觀念:精簡、比類、天人合一、聯想、取象、漢語漢字之形成、歸納等(見圖1)。這麼多觀念很短時間不能講得清楚,主要討論的集中於三點。

第一,《易經》影響了中華文化的思維方式,而這個影響是近代科學沒有在中國萌芽的重要原因之一。這也是我所以對於《易經》發生了興趣。

第二,《易經》是漢語成為單音語言的原因之一。

第三,《易經》影響了中華文化的審美觀念。

我是研究物理學的,沒有研究過歷史學、考古學、語言學、語音學、美學、哲學等等。可是對於中國文化的成因,我近年來發生了興趣,所以大膽地今天在這個場合跟大家談談我自己的一些想法。

《易經》,大家知道是中國非常古老的一個文獻,據說是夏朝已經有了最早的《易經》叫連山,商朝有了比較晚一點的叫歸藏,都失傳了。我們現在所看見的《易經》是西周時候的周易。所以《易經》的孕育前後至少經過一千多年,這個結論我想是大家可以同意的。

《易經》裡面64卦開始是乾卦和坤卦。如果問《易經》是怎麼形成的,以下這個說法大家似乎可以接受:最早中國發展了占卜,因為要對占卜作系統性瞭解就發展了卦符,所有64卦都有卦符。乾就是六個連線,坤是六個斷線。有了符以後還得有名與字。卦名有音,有音還不夠,就有一個字。這前後發展的次序我不是研究考古學的,不過我想這個次序很可能多少是對的。

可是我們知道孕育《易經》的年代也正是漢語漢字開始形成的年代,是中華文化孕生的年代。這些卦是“象”,這是周易裡面自己講的,是濃縮了的觀念,以卦符卦名將天、地、人的變遷分類為“象”。

上面這幾句話可以說是用今天的語言來描述到底《易經》的精神是什麼。濃縮化、分類化、抽象化、精簡化、符號化是《易經》的精神。這種精神我認為貫穿到了幾千年以來中國文化裡面每一個角落。

譬如分類精簡,例子極多。今天大家知道中醫的理論其中重要的一點就是把疾病與醫藥各分成陰陽、寒暖、表裡等類,用這個分類的觀念做大前提發展中醫理論。這是從《易經》的傳統所遺留下來的。像這樣的例子我們可以舉很多。

近代科學沒有在中國萌生的原因

近代科學為什麼沒有在中國萌生。已經有很多人討論過了。歸納起來大概有五種道理:

第一,中國的傳統是入世的,不是出世的。換句話就是比較注重實際的,不注重抽象的理論架構。

第二,科舉制度。

第三,觀念上認為技術不重要,認為是“奇技淫巧”。

第四,中國傳統裡面無推演式的思維方法。

第五,有“天人合一”的觀念。

第四與第五兩點我認為跟《易經》都有密切的關係。

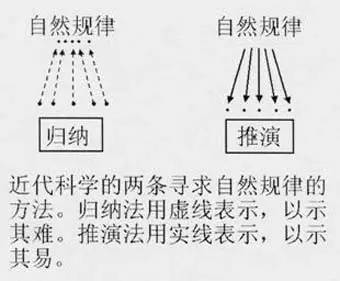

先講第四點,關於推演與歸納兩種思維方法。近代科學的思維方法見圖2。

歸納與推演都是近代科學中不可缺少的思維方法。為說明此點讓我們看一下Maxwell(1831~1879)建立Maxwell方程的歷史。

Maxwell是19世紀最偉大的物理學家。他在19世紀中葉寫了三篇論文,奠定了電磁波的準確結構,從而改變了人類的歷史。20世紀所發展出來的無線電、電視、網路通訊等等,統統都基於Maxwell方程式。他是怎樣得到此劃時代的結果的呢?

他的第一篇文章裡面用的是歸納法,裡面有這樣一段話:“我們必須認識到互相類似的物理學分支。就是說物理學中有不同的分支,可是它們的結構可以相互印證。”

他用這個觀念來研究怎樣寫出電磁學方程式,以流體力學的一些方程式為藍本。這種研究方法遵循了歸納法的精神。

幾年以後,在第三篇文章中他把用歸納法猜出的電磁方程式,運用推演法而得出新結論:這些方程式顯示電磁可以以波的形式傳播,其波速與當時已知的光速相符,所以“光即是電磁波”,這是劃時代的推測,催生了20世紀的科技發展與人類今天的生活方式。

上面的故事清楚地顯示歸納與推演二者同時是近代科學的基本思維方法。

中華傳統文化的一大特色是有歸納法,可是沒有推演法。其中歸納法的來源是什麼?

“易者象也”,“聖人立象以盡意”,“取象比類”,“觀物取象”都是貫穿《易經》的精神,都是歸納法,是向上求整體“象”的方法。

可是,中華文化沒有發展出推演法。我們怎麼可以證明此欠缺呢?請看徐光啟的一些話:徐光啟(1562-1633)是明朝末年一個大臣,而且是一個大學者。大家知道他是最早與利瑪竇合作翻譯歐幾里德的幾何原本的人,翻譯了前六章。他們翻譯的原版,現在在國內還有幾本,我曾經在北京圖書館去請他們給我看過一本。

歐幾里德的幾何學是人類歷史上一個大貢獻,第一次把推演法規律化,其影響不可以道里計。後來牛頓寫了Principia Mathematica。如果你翻一下此書你就會發現他寫的方法完全是照著歐幾里德幾何原本方法,是由公理,定理,然後到證明等等。它是照抄歐幾里德的推演法的形式。不幸的是徐光啟翻譯幾何原本的時候雖早,(那時牛頓還沒有出生),可是這翻譯有將近三百多年在中國沒有發生應該有的影響。

徐光啟在翻譯了以後,瞭解到推演法一個特點就是“欲前後更置之不可得。”就是一條一條推論不能次序顛倒。這跟中國傳統不一樣。中國傳統對於邏輯不注意,說理次序不注意,要讀者自己體會出來最後的結論。徐光啟又有這樣幾句很有名的話:“似至晦,實至明,似至繁,實至簡,似至難,實至易。”

這也是推演法的特點。懂了推演法的精神以後就知道推演其實比歸納容易。

下面要講上述第五點,關於“天人合一”的觀念。

“天人一物”、“理一分殊”和“內外一理”,起源於易經每一卦都包含天道、地道與人道在內,認為天的規律跟人世的規律是一回事。

我們知道王陽明格竹子,是要用人世間的“理”追求自然界的“理”,這樣當然格不出近代科學。近代科學一個特點就是要擺脫掉“天人合一”這個觀念,承認人世間有人世間的規律,有人世間複雜的現象,自然界有自然界的規律與自然界的複雜現象,這兩者是兩回事,不能把它合在一起。

當然我講這句話會使得很多人覺得,尤其是研究中國哲學的人覺得我對於中國的傳統哲學攻擊得太厲害了。我完全沒有攻擊的意思。“天人合一”的內涵絕不止內外一理,還有更重要的“天人和諧”。天人和諧對於中國的傳統影響極大,而且從今天的世界現狀講起來,我們可以問,摒棄“天人合一”而完全用西方的辦法發展下去是否將要有天人對立的現象。這是一個非常重要的題目,不過不在我今天所能夠討論的範圍之內。

漢語漢字的成因

世界上原始語言與成熟語言幾乎都是複音的,單音的語言是僅有的。我不曉得是否任何一個別的成熟的語言是像漢語這樣單音的。近年考古學家發現16000年以前江西的居民已經採集野生稻為主要的糧食。所以在一萬多年以前已經開始形成了中華文化。我們可以相信他們已經有語言,我們也有理由可以假設,這些我們的祖先所用的語言是複音的。那麼後來怎麼變成單音的漢語呢?

從複音的漢語變成單音的漢語這中間一定有一個很長的過程,而且一定有它的道理,因為這是十分獨特的事情。

我的一個大膽的假設是:這變化是受了《易經》的影響。卦名是單音的。乾、坤、......都是單音的。是統治者用的,是神秘的,有重大影響的,念起來有分量的。久之就形成了一個重視單音符號的價值觀,而影響後來整個漢語的發展。在座有語言學的專家,我這個講法是很大膽的,希望不被語言學家批評得體無完膚。我們看元、亨、利、貞、吉、兇、陰、陽、日、月、天、地,這些有聲有色,有分量的,講出來有影響的單音字對於整個語言文字的發展當然產生重要的影響,所以我剛才說我猜想漢語、漢字所以變成單音的語言文字與《易經》有密切關係。

中華文化的審美觀

《易經》的濃縮化、分類化、抽象化、精簡化和符號化的精神對中華文化的影響極深又極廣。下面我簡單討論它對漢語、漢文法、文學、藝術、書法等的影響。

英文“Word”,通常翻譯為字。這不恰當。應翻譯為詞,是一個或好幾個字構成的。比如“現代”,比如“所以”,都是兩個字的詞。詞可以是一個,兩個或更多字所組成的,可是絕大多數是一個或者兩個字的,不太有三個字以上的詞。多半的三個字或以上的詞都是複詞,或是音譯的詞。前者例如“外祖父”,“洞庭湖”,後者例如“成吉思汗”。

19世紀開始翻譯元素名字的時候也只用一個字,氧、硫、鐳,這些在英文裡面都是複音的,在中國翻譯都變成一個單音的詞。為什麼這樣吝嗇呢?我認為在中華文化形成時代,在漢語形成時代,受了《易經》的卦名的影響,發展出來了“精簡為美,濃縮為美”的深層觀念。此審美觀影響了詞的形成。

世界所有的語言都有共同的深層文法,然後在此深層文法之上,不同的語系各自發展,這是Chomsky的一個大發現。比較不同的語言就會發現每一種語言都有名詞、動詞、形容詞、介詞等等。漢語亦然。可是漢語的一大特點就是極少用助詞。例如不說“我的父親”而說“我父親”;不說“慢慢地跑”而說“慢慢跑”,把助詞省略掉了。所以西方人說中文是電報式的文字,尤其是古文。好的古文確實是極美的文學。美的原因之一就是古文不遵循通常文法的發展方式,而力求用最少的詞表達出最多的意思。這種審美觀念應是易經的濃縮化精簡化的延伸。

聯想在世界任何文學之中都佔重要的位置,而在漢文文學之中佔有特別重要的位置,因為漢文中的詞既常常建構於數個單音的字,就往往是根據聯想而形成的。譬如風氣、風雲、風流、風景、風光、風雨、風俗都是聯想形成的詞。風雲一詞的形成可用圖3來表示。這種詞的結構更進一步促使漢文學演化成聯想的文學,“雲想衣裳花想容”,“秦時明月漢時關”就都是昇華了的聯想。

圖3

中華傳統繪畫所追求的意境與西方傳統繪畫完全不同,是“觀物取象”的象,不是照像的像;是精神的象,不是形似的像;是“天人合一”的象,不是歌頌自然的像。我認為這種思維精神是從《易經》來的。

至於說《易經》對書法的影響,更是非常清楚了。書法在傳統的中華文化中佔極重要的位置,是其他文化所沒有的。書法顯然跟《易經》的濃縮化、符號化、抽象化的精神有直接關係。我的一個好朋友,書法家、雕塑家、文學家、文學評論家熊秉明在《中國書法理論體系》裡面曾說:“中國文化的核心是哲學,中國文化核心的核心是書法。”我之所以完全同意他這句話,就是因為書法把《易經》的精神具體化了,現實化了。

本文原載《自然》雜誌2005年第1期