《賽博格人類學》,作者: 阮雲星、梁永佳、高英策等,浙江大學出版社2021年6月。

舶來的“賽博格”與科學小說運動

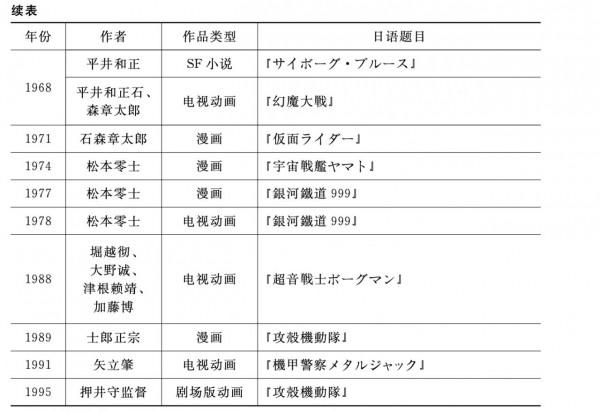

賽博格,日文寫作“サイボーグ”,為英語cyborg的日語注音表示。這一片假名的呈現方式,反映出該詞外來語的屬性。如上文所述,從1964年到1968年,隨著《賽博格009》漫畫的熱賣以及其電視動畫版的上映,“賽博格”這一外來詞,作為改造人角色的代名詞,為日本SF/動漫同好者所熟悉,並在以“賽博格”為題的作品的更迭中,在日本社會中滲透普及。但是值得注意的是,在《賽博格009》問世之前,作為改造人角色“賽博格”就已經悄然登場(詳見表1)。回顧歷史,本部分簡略梳理“賽博格”在日本,特別是日本的科學小說/SF作品、科學小說/SF愛好者、動漫作品、動漫愛好者(御宅族)中受容的文脈,試圖理清作品中出現的“賽博格”與各種機器人之間的系譜關係。

1945年後,在核爆陰影籠罩下的二戰後日本社會,充斥著關於戰爭與核兵器使用的反思以及對於新型科學技術和未知宇宙的幻想。曾以“空想新兵器”出現在二戰前以及二戰中日本文學作品中,特別是科學小說中的核武器,印證著作者們的警示——以和平為目的的核能開發,卻因核武器破壞力的不可預知性,對整個人類文明/星球造成毀滅性的打擊,也頗有諷刺意味地促成了二戰後日本文壇以小說家海野十三、物理學家上田光雄等科學小說作家為代表的新一輪的“科學小說運動”的興起。同時,美國SF(science fiction,科學/科幻小說)小說翻譯作品在二戰後流行,受其影響日本的科學小說也逐漸將故事的舞臺從“令人絕望的地球”向充滿新希望可能性的宇宙轉移,故事的內容則傾向於描繪利用核能或者其他技術探索宇宙;“科學小說”這一說法逐漸被強調故事虛構性的“SF”所取代,開啟了SF小說的黃金年代;SF小說愛好者模仿美國的SF大會於1962年成立了供SF愛好者交流的日本版的SF大會。以科學小說家、學者為創作主體的SF小說,從一開始就在科學幻想的包裝下傳達著關於科學為何,人類該何去何從的隱喻。正是SF小說的愛好者規模的不斷壯大,以及其與海外特別是美國學界以及SF界的頻繁交流,使得海外的各種相關訊息得以在第一時間傳入日本。在這樣的背景下,1960年美國科學家克萊因斯和克萊恩發表《賽博格與宇宙》一文,1962年日本SF小說家日下實男就在《地球物語:從地球產生到消亡》(『地球物語:地球の生成から消滅まで』)一書中介紹了經過改造以適應宇宙的“宇宙人賽博格”(宇宙人間サイボーグ)。可以推測,在20世紀60年代初,作為能在宇宙中生存的改造人這一概念的“賽博格”就為部分SF作者與愛好者所知曉。然而,當時的日本主流文化對賽博格一詞還十分陌生。

在SF小說作者與愛好者中,有眾多的動漫創作者及愛好者。其中最具代表性的就是在20世紀60年代和70年代將“賽博格”SF角色及“賽博格”動漫角色引入大眾視野的平井和正和石森章太郎。最早出現“賽博格”角色的動漫作品是1963年以平井和正指令碼為基礎的SF漫畫以及電視動畫《8 MAN》。作品的主人公“8 MAN”是植入了已故警官記憶的編號為8的超級戰鬥機器人,但大眾對於該名詞的接受度有限,該角色僅在漫畫作品中被歸類為“賽博格”。之後平井和正也陸續創作了一系列以“賽博格”角色為主人公的SF小說與動漫作品。石森章太郎的“賽博格”動漫作品雖然在稍晚的1964年問世,但是由於其漫畫與電視動畫版的作品《賽博格009》在題目中直接使用了“サイボーグ(賽博格)”這一片假名,讓賽博格這一詞快速地在SF與動漫愛好者中普及。據石森章太郎回憶,他在1961年走訪美國SF大會回程的飛機上偶然發現了一本發行於1960年7月11日的英文雜誌《LIFE》,雜誌中刊載的一篇介紹美國賽博格最新研究的題為“Man Remade To Live In Space(適應宇宙生活的改造人)”的文章給了他“賽博格”這一角色的靈感。20世紀70年代,《賽博格009》的系列作品與以《賽博格009》為基礎創作的特攝“假面騎士”(『仮面ライダー』)系列讓“賽博格”這一改造人的角色型別為更廣泛的受眾所熟知。

值得注意的是,“賽博格”角色的流行,同類型角色的成功也功不可沒。特別是1963年,除了漫畫版“サイボーグ”(賽博格)的“8 MAN”以及其電視動畫版的人體改造機器人(人體改造アンドロイド)“8 MAN”,還有擁有心臟的人形“ロボット”(機器人)、“鐵臂阿童木”(鉄腕アトム),以及可用遙控操作的巨型類人“ロボット”(機器人)“鐵人28號”。可以說正是這些機器人、人體改造人、人造人角色的成功,為其後“賽博格”類角色的登場奠定了讀者基礎。但同時必須注意的是,“賽博格”作為角色,其定義必須基於特定的作品設定,當“賽博格”角色脫離具體作品被一般性地提及時,並沒有明確的定義,且常與人形機器人混為一談。因此,本章將這一類角色統一稱為“賽博格”類角色。

總的來說,“賽博格”類角色的登場,與日本二戰後蓬勃發展的SF小說有著密切的關係。“賽博格”類角色,即“賽博格”以及人形機器人的角色,大多是應戰爭而生,折射出SF愛好者關於戰爭與科技關係的反思,“賽博格”的人性或他者性的思考,亦反映了二戰後日本反戰、追求和平這一普世價值。而上述的“賽博格”類角色的作者都是SF的愛好者,其中有很多都隸屬於“日本SF作傢俱樂部”,因此有一部分學者指出,日本的SF作品極大地影響這類日本動漫作品的創作,這些鍾情於SF與動漫的愛好者,也就是“オタク”(御宅族)的前身,在SF小說逐漸沒落,動漫作品逐漸崛起的20世紀90年代之後,延續著關於“賽博格”角色的幻想。

日本的御宅族是如何被汙名化的?

在20世紀60年代登場的“賽博格”這一型別角色雖然受到了SF與動漫愛好者的廣泛關注,但真正讓“賽博格”一詞間接地進入日本主流社會視野的是1989年士郎正宗的漫畫《攻殼機動隊》(『攻殻機動隊』)以及1995年押井守監督的同名劇場版動畫。如果說漫畫版的《攻殼機動隊》在日本的SF/動漫領域掀起了第二次的“賽博格”角色熱潮,劇場版動畫則帶領著“賽博格”角色首次走進了大眾的視野。

《攻殼機動隊》主要講述在科技高度發達,人們的生活卻極端分化的未來社會,隸屬於政府特殊部隊的全身均為機械“義體”(義體)的“賽博格”角色草薙素子調查操縱ガイノイド(女性人形機器人)的傀儡師及其身後犯罪團伙的故事。區別於以往作品中身體經過部分改造的“賽博格”,《攻殼機動隊》中的草薙素子外形雖與人類無異,但是卻更像一個住在機械殼子裡的幽靈——她的機械身體中除了意識以外沒有任何人類的痕跡。隨著調查的深入,草薙素子不斷思考她與那些沒有意識的女性人形機器人有何區別。在一個科技高度發達,賽博格與機器人隨處可見,意識與網際網路高度互聯的世界,如何區別記憶/意識與資料,如何證明自己為人而非人形機器人,如何確認自己的主體的唯一性,這些疑問構成了劇場版《攻殼機動隊》的重要隱喻。簡而言之,如果說20世紀60年代至70年代的“賽博格”類角色有著將“賽博格”他者化的傾向,以《攻殼機動隊》為代表的80年代後出現的“賽博格”類角色則反覆質疑人機二元本體論的合理性。

20世紀80年代後期,隨著“賽博格”類角色的一般化,其受眾也日益壯大。“賽博格”角色影響了日本的幾代人,其中不乏在“賽博格”類角色及模型玩具的陪伴下成長的“オタク/おたく”(御宅)。這些御宅發展出了對“賽博格”類角色,特別是戰鬥美少女角色的特殊感情。這種對於虛擬角色產生的情感反應被稱為“萌え”(萌)。即使已經步入社會,對於“萌”的追求促使御宅族們仍為收集消費同類題材動漫作品及角色模型玩具,與同好分享二次創作樂此不疲。

在經濟高速發展的20世紀80年代的日本,當日本國民都沉醉於泡沫經濟,“社會人”為了開豪車、進高階餐廳、打高爾夫、乘郵輪環遊世界、取悅另一半而揮金如土的時候,保留兒時喜好,僅為自己的興趣愛好——動畫光碟、漫畫、角色模型、周邊產品諮詢——花費大量時間金錢的“御宅族”顯得格格不入。諷刺的是,在經濟高速增長的日本,同為“無用”的消費,為享樂、戀愛而消費的前者被吹捧為“新人類”,而為“萌え”(萌)買單,在虛擬世界與角色戀愛的御宅族卻被貶為“非國民”。然而這種略帶貶義的論調在20世紀80年代主要存在於御宅族內部——一方面是御宅族內部的差異化語用,另一方面則是御宅族自嘲時的自我揶揄。

到了泡沫經濟破滅後的20世紀90年代,由於媒體對於1989年發生的宮崎勤事件的不當報道,御宅族以一種極其負面的形象在主流媒體中登場——御宅族淪為了鍾情於虛擬世界/角色,無法適應現實社會生活的失敗的“社會人”,甚至是潛在的罪犯的代名詞。雖然關於宮崎勤的不實報道很快就被舉證,但是御宅族的汙名卻一直延續至今,這也導致了許多日本的動漫愛好者們必須隱藏他們的興趣愛好,在人前羞於袒露自己的御宅身份。換言之,在20世紀90年代的日本,與走向世界的日本“賽博格”類角色不同,日本的“賽博格”角色愛好者,尤其是鍾情於戰鬥美少女角色的御宅族卻在為角色貢獻熱度的同時承受著與事實不符的負面社會評價和無處不在的道德審判。

由此可見,“賽博格”類角色之於日本,是戰後SF小說及動漫產業的發展的“助燃劑”,見證著日本經濟在戰後的高速發展,同時也折射出日本社會在不同歷史條件下對戰爭與和平、科技與文明、人與非人之間關係的反思。如果跳脫出“賽博格”類角色及其作品本身,進一步關注這些作品與角色的受眾,我們看到的是現實中一個個為“萌”消費卻也因此“萌”羞的御宅族,是日本社會中亞文化內部差異化的體現,亦是亞文化與主流文化之間的博弈。

賽博格化的日本社會

進入21世紀,為御宅族去除汙名的文學影視作品及學術研究層出不窮。這些作品與研究主要從御宅族的消費觀念、對待身體與性的觀念,以及對日本都市空間/景觀的影響這三個方面分析了御宅族行為的合理性。回顧這些作品,不難發現,它們與其說是對御宅族的解析,不如說是“透過御宅族看日本”從個人到社會的賽博格化。

如上文所述,御宅族被汙名化的一個重要原因便是其為“萌え”(萌)買單的種種消費的行為:喜歡上一個動漫作品或者特定的角色,就會蒐集、購買、整理各種圖書光碟、模型甚至是零食中附贈的角色貼紙以及其他愛好者的二次創作作品。對此,大塚英志援引鮑德里亞符號價值理論,指出,與其說御宅族們在消費這些物品的使用價值,不如說在消費這些物品的符號價值,並對這些分散在不同動漫作品、角色、玩具、貼紙、愛好者的二次創作中的碎片化的符號價值進行整理,或追求(20世紀七八十年代)或(透過網際網路)自主參與構建並維護(20世紀90年代至今)眾多符號所指向的一種(20世紀七八十年代)或多種(20世紀90年代至今)完整而宏大的“物語”或者說大敘事/世界觀。大塚英志將這種消費模式稱為“物語消費”。

而東浩紀質疑大塚英志早期的物語消費理論在後現代日本的應用,指出隨著20年紀末80年代末蘇聯解體、昭和天皇逝世、日本經濟泡沫破裂、奧姆真理教等一系列事件,可以說宏大的物語已然消亡,在一定程度上東浩紀認為人們不再相信所有符號背後有一個大敘事的存在,御宅族的消費也並非從敘事及角色中拼湊出某一大物語/大敘事/世界觀,而是消費之於小敘事或角色設定中的“萌”要素:學園故事、冒險故事、“賽博格”類角色、美少女角色、貓耳朵、女僕裝、呆毛、“傲嬌”。也就是說無數的小敘事及角色的各種設定都組成了一個巨大的資料庫,御宅族的消費看似是購買、收集商品,實則是以不同的方式從資料庫中讀取商品中某些特定符號價值,而對於大多御宅族來說,他們/她們讀取的要素即“萌え”(萌)。

東浩紀的資料庫消費理論實際上是從另一個角度對大塚英志物語消費理論進行補充。時代的更迭、科技的進步,不可避免地讓消費的模式發生了趨勢上的轉變,相較於作品人氣高於角色的20世紀80年代,晚近則出現了角色人氣高過其所屬作品,甚至是獨立於作品的人氣角色(例如初音未來)。但是生活在時代洪流中的御宅族以及他們的消費行為,無法像理論般割裂,兩種消費方式總是在以互為補充的形式被實踐:御宅族消費商品中的“萌”要素,這些“萌”要素參與構建與維護讓每個御宅族得以自洽的或大或小的一個或者多個的“物語/敘事/世界觀”。

跳脫出關於兩種消費理論的爭論,可以看出,以御宅族為代表的消費模式,反映出消費之於人的後現代隱喻,即商品的符號化與消費模式的賽博格化。在賽博格化的消費模式下,商品不僅僅是商品(具有商品的使用價值),也是符號,是碎片化的敘事;消費不僅僅是消費,也是解構商品,是讀取符號,是還原亦是構建敘事。人、商品、作品、角色都成為巨大的資訊網的一部分,人在消費中滿足其對於符號/敘事的慾望,並在這一過程中實踐人的主體性,而作品、角色、商品、大敘事、資料庫的存在也在這樣的消費中得以延續。

失去身體的性與角色化的身體

21世紀初,一部描寫御宅族戀愛故事的電視劇《電車男》再次在日本社會引發了對於御宅族的關注。電視劇中的主人公曾是一個不在乎穿著打扮,每天只想著搭乘電車前往御宅族聖地秋葉原“消費”的“失敗”男青年,在電車上與一個女孩的偶遇改變了他的人生際遇——為了追求女孩,他聽從網友建議改變自己的穿著,丟掉自己的動漫藏品並與女孩終成眷屬,從為人詬病的御宅族成為所謂的人生贏家。與電視劇的高收視率相比,《電車男》中給御宅族貼上“ダサくてキモい”(俗氣且噁心)的“モテない男”(不受歡迎的男性)標籤的呈現方式卻激怒了許多御宅族。

對此,本田透在《電波男》一書中質疑這種以對異性是否有魅力這一標準給人評價/定性的”戀愛至上主義”,並指出這種戀愛至上主義作為泡沫經濟時期的產物已然過時,電視劇版的《電車男》不過是戀愛資本主義的一個文化商品,兜售著只要努力(消費)就可以變得有魅力的物語,這樣以消費為中心的戀愛資本主義對於深陷其中的男女都是不公平的:以金錢或性作為交換,以消費作為媒介的戀愛中沒有真愛;而與之相對的,御宅族並非不能戀愛,他們有戀愛的能力,而且他們的戀愛觀更為“先進”,即以“萌”為媒介的腦內戀愛是可持續性的,因為“萌”作為一種不受金錢或性左右的情感,是一種更加純潔而經得起考驗的情感;御宅族也並非不接受女性作為戀愛物件,只不過比起受控於戀愛資本主義、喜好名牌商品的女性,他們更傾心於懂得在同好者交流會中那些進行角色扮演的,理解“萌”為何物的女性。

而齋藤環和酒井順子則指出,《電車男》的“モテ”(有魅力)與《電波男》的“萌え”(萌)實則反映了一種“性愛格差”(性愛觀念的兩極化)。這種兩極化的性愛觀念,正是理解“おたくのセクシュアリティ”(Otaku Sexuality,御宅族的性/性觀念)——隱藏在“萌”背後的御宅族的性(愛)觀念——或者說理解御宅族本質的關鍵。齋藤環認為,“萌”是一種對虛擬角色的情感反應,但更準確地說是一種對虛擬角色產生的與性幻想有關的情感反應;這種性的虛構化——在腦內虛擬/幻想空間將動漫角色作為性幻想物件的性倒錯——卻並不會對日常生活中御宅族真實的性取向產生影響,大部分御宅族隱去御宅的一面,在現實生活中都是所謂“正常”的異性愛者;換言之,御宅族的本質就是他們想象空間倒錯的性取向與現實生活中“正常”的性取向的背離。援引精神分析學家雅各·拉岡(Jacques Lacan)的相關理論,以齋藤環為代表的一部分學者進一步指出這種背離在不同性別的御宅族身上有截然不同的體現:男性偏好“賽博格”美少女角色,女性則偏好有同性愛傾向的美少年角色。另外,值得注意的是這種背離並沒有對錯,畢竟在動漫作品的虛擬空間中,倒錯隨處可見,而御宅族的這種倒錯存在且僅存在於幻想/想象的層面。

大塚英志也有相似的論述:(日本御宅族中的)男性的性意識正從真實的女性身體“逃走”,逃向記號化的動漫角色;而女性,受偶像文化的影響,透過向媒體交出自己作為性的身體並以此表達自我;在媒體上流通著的女性的身體,演變成一種商品、符號、角色,供人消費/幻想,而女性的性則在這一過程中從女性身體中排除。

無論是性的虛構化/失去身體的性,抑或是身體的角色化,其本質都是在作品/角色/符號/媒體相伴的現代社會中身體與性的他者化(或者說賽博格化)。當御宅族在虛擬/想象的緯度將身體或者性他者化進而獲得“萌”或其他形式的情感回饋,他們得以與現實生活中私密禁忌且密不可分的身體和性保持距離,並以第三者的視角與其他同好一起將約定俗成戲謔式地倒錯——而這或許就是御宅族為“萌”樂此不疲的經緯。

隨著資訊科技的進一步發展,角色得以進入現實以玩偶或AI的形式給人以陪伴。一部分御宅族也並不滿足於腦內戀愛,開篇提及的晚近與角色結婚的逸聞便是如此:如近藤顯彥所述,“ミクさんが待つ家に帰る”(我要回家,回到有‘未來’等著我的家)。舉辦婚禮這一儀式感的行為可以解讀為一種“identity politics”(身份政治):一反御宅族隱藏御宅身份與情感喜好的常態,透過結婚這一公開的儀式,號召社會大眾接受被邊緣化的御宅族群和“セクシュアリティ”(sexuality,性/性觀念)。

……

從戰爭的廢墟中走出來的日本的改造人角色“賽博格”,訴說著日本社會對於戰爭與科技的反思,象徵著戰後日本經濟與科學技術的飛速發展。“賽博格”類角色打破人機二元論的侷限,創造幻想,改變著其受眾的認知/消費方式:為幻想買單的消費是消費商品符號價值的賽博格化的消費;這種以“萌”為導向的幻想與消費是御宅族的夢魘也是樂土,讓御宅族蒙上汙名的同時也為他們提供戲謔日本社會約定俗成觀念的幻想空間;將這種幻想帶入現實,喜好趣味構造被建築化,空間景觀被賦予新的符號意義——我們看到的不僅僅是角色的賽博格化,而且是當代日本從個人到社會的賽博格化傾向。

回到哈拉維的賽博格隱喻——當通訊技術和生物技術高度發達,“我們”都將成為賽博格。伴隨著科技發展而成長的日本“賽博格”類角色,在作品中質疑著西方人機二元對立的存在論與認識論,述說著敘事/世界觀的多元化,也見證著消費模式的資料庫化、消費者身體與性的他者化、社會空間景觀的符號化,這都與哈拉維的賽博格隱喻不謀而合。然而這並不意味著社會已經做好了準備,接納作為賽博格的“我們”,正如被社會汙名化的日本御宅族。或許,與汙名的抗爭,才是開始反思的第一步。顯然,御宅族和“我們”都還有很長的一段路要走。

撰文|阮雲星、梁永佳、高英策等

摘編|李永博

導語校對|賈寧