提起家書,人們的內心總會湧起無限的柔情。它是連天烽火裡的慰藉,是孤單歲月中的寄託,是過往時代的迴響。

在中國人民大學家書博物館常設展覽“尺翰之美——中國傳統家書展”裡,千封家書靜靜陳列,泛黃的紙頁、略顯暗淡的墨跡,無不訴說著綿密悠長的情愫,定格著驚心動魄的記憶。他們穿越時空,給我們帶來情感上的共鳴,開啟一扇窺見過去的視窗。

展覽分為“古代家書文化縱覽”“明清家書”“民國家書”“五十年代家書”“六七十年代家書”“改革開放以來家書”“兩岸家書”“海外飛鴻”“留住家書”九個單元,勾勒出中國家書文化發展演變的歷史。展覽以平民家書為主,但也不乏難得一見的名人手跡。

中國人民大學家書博物館展廳內景

陳獨秀書信創新徵集方式

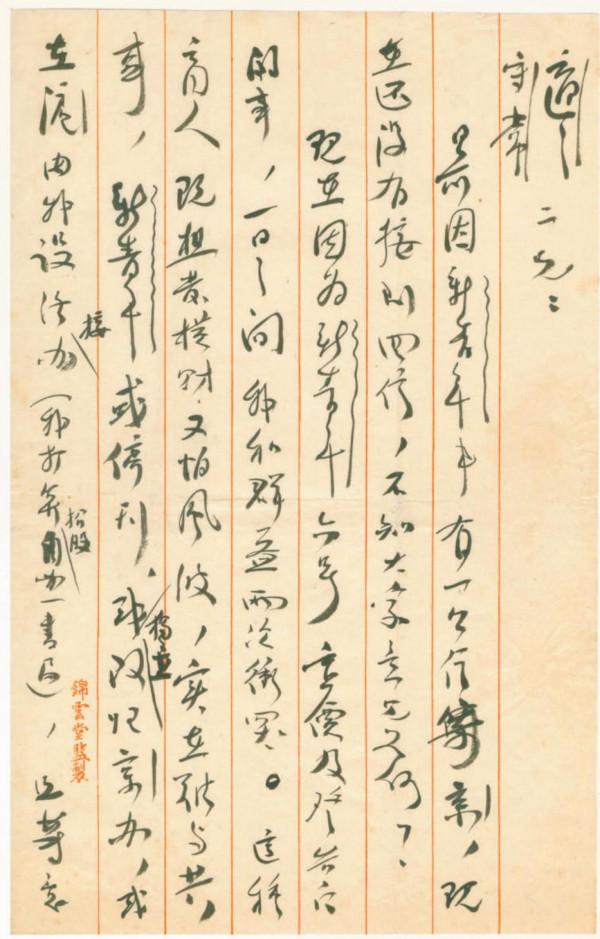

步入展廳,昏黃的燈光、書信獨有的沁人氣息,讓人立馬沉靜下來。離入口不遠處,“民國家書”單元陳列著一組13通訊札,觀眾最愛在這一展櫃前駐足。湊近看,豎體瀟灑飄逸的字跡裡,可以辨認出“守常兄”“適之兄”等字眼——信件大多出自陳獨秀,收信人則為胡適、李大釗、高一涵、錢玄同等人。

中國人民大學家書博物館副館長張丁介紹,這批書信的寫作時間在1920年至1932年,內容涉及1920年《新青年》獨立辦刊、《新青年》編輯同人分裂等事件,是研究新文化運動史和中共建黨史的重要史料。

比如,陳獨秀在1920年5月7日致胡適、李大釗的一封信中提到,“《新青年》或停刊,或獨立改歸京辦,或在滬由我設法接辦(我打算招股自辦一書局),兄等意見如何,請速速賜知。”在1920年5月11日,陳獨秀又單獨致信胡適,“群益對於《新青年》的態度,我們自己不能辦,他便冷漠倨傲令人難堪;我們認真自己要辦,他又不肯放手,究竟如何處置,請速速告我以方針……”張丁說:“1920年5月至1921年2月的這幾封信,集中討論了《新青年》雜誌如何繼續辦刊的問題,包括是繼續在北京辦,還是轉到上海辦,或者停刊不辦等。”

說起這些信的來歷,還頗有幾分波折。張丁介紹,這批書信曾長期儲存在胡適家中,胡適去世後,由其子胡祖望儲存,胡祖望去世後,轉由胡祖望妻子曾淑昭儲存。2009年初春,中國嘉德國際拍賣有限公司從居住在華盛頓的曾淑昭家裡徵集到這批書信,並計劃於當年5月份公開拍賣。

由於陳獨秀身上的光環諸多,再加上他手稿留存少見,這批內容豐富、書法精湛、品相上乘的信札即將亮相拍場的訊息,立即引起業內人士的關注。張丁也是其中之一。他迅速向領導進行了彙報,學校在慎重研究後決定邀請校友參拍。

然而,讓人遺憾的是,拍賣現場,經過數輪激烈競爭,參與舉牌的人大校友功虧一簣,書信被他人競得。拍場受挫後,學校又與國家文物局協商,擬利用“文物行政部門在稽核擬拍賣的文物時,可以指定國有文物收藏單位優先購買其中的珍貴文物”的規定,來做最後的努力。要知道,此前,國家文物主管部門還未有過實施“文物優先購買權”的先例。

沒想到,竟然成了。當年7月27日,國家文物局把這批珍貴信札整體交付博物館收藏,進而成為博物館的鎮館之寶。

家書展覽為何展出書法作品

在“兩岸家書”部分,有一幅裝裱在展牆上的書法作品格外引人注目,上面用楷書寫著“探投之恩”四個大字,上款有兩行小字:深謝郵遞員楊紹英、楊彬女士,落款是:劉志清後人劉國龍、劉福柱書。

家書展上為何展出了一幅書法作品?書法下方兩個展櫃中的幾封往來書信揭開了謎底。

張丁說,劉志清是河北省武清縣東張營村人,民國期間在天津、北平、廈門等地經商,曾創立天津魚首火柴公司、北平道濟公司;1949年輾轉到了臺灣。1975年,在臺灣寄居26年之久後,老人委託同鄉劉仲培從美國給留在大陸的三個兒子寫來了尋親家書。擔心地址有變化,劉志清在信封上附了一段話,說明情況,並懇請郵遞員代為探投。

這封家書到達北京後,三位收信人及其他劉氏後人均已不住在原址,西城區郵政投遞員楊紹英、楊彬向租戶多方查問、多次探投,才把這封珍貴的海外來信投遞到劉志清的侄孫劉萬祿手中,劉萬祿馬上給劉志清回了信。遺憾的是,第二年,本來身體強健的劉志清就因患面板病在臺北去世,雙方從此又失去了聯絡。

多年後,次子劉國龍輾轉得知了此事,為了感謝兩位郵遞員的探投之恩,他特意寫下了此書法。2011年,劉國龍還專程來到博物館,在父親的家書前,把自己毛筆小楷抄寫的四大名著送給兩位“綠衣使者”。

陳獨秀致胡適、李大釗的信。

劉志清後人用書法作品向郵遞員表示感謝。

2016年10月26日,謝慕蘭老人參觀家書博物館所陳列的自己的家書。

170萬字成為“厚重”生日禮物

展廳裡還陳列著一份“厚重”的生日禮物:三卷、五本、170萬字的《慕蘭家書》裝幀素樸典雅,封面以淺灰為底色,分別印有一位母親與女兒兒時的合影。

這是謝慕蘭四個女兒送給她的70歲生日禮物。

張丁介紹,謝慕蘭曾是武漢長江日報社的一名普通幹部。四個女兒中,三個生活在其他城市。上世紀70年代至90年代,她與女兒們主要透過書信溝通,字裡行間,她送上日常的叮嚀和成長的養分,給女兒遞上生活的柺杖。二十多年下來,母女幾人通訊達1700餘封。

漸漸地,寫信、讀信、儲存信成了母女幾人的習慣和樂趣。二女兒劉心曾說,“這些信撫平了我青春成長的焦慮、事業拼搏的艱辛和海外飄零的鄉愁。在資訊快捷的今天,我用電話、電傳和電子郵件與四海朋友交流,惟對母親,我依然用筆,把情感注入筆端,用美麗的中文與母親交談。”小女兒劉實也在書的後記中深情寫道:“家書,是聯絡親情的一根結實紐帶,是我們這個大家庭的一道亮麗風景。”

“在十幾億人口的中國,這不過是個再普通不過的人家,然而,這份平常,日積月累,竟成為一份世間難尋的珍藏。”張丁說。

“黃埔女兵”的革命人生

細心的觀眾會發現,展廳中多組展品都與譚珊英相關,有她寫給兒子的家書,也有陶鑄、鄧子恢、林默涵、謝冰瑩等人寫給她的信。

譚珊英是何許人?張丁介紹,譚珊英是一位傳奇的女性,早年畢業於黃埔軍校,是“黃埔女兵”之一。她生前喜歡寫信,她的兒子譚安利鍾情於家書文化,保留了全家人之間的一千多封家書。2005年起,譚安利先後把這些家書無償捐贈給了搶救民間家書專案組委會和家書博物館。

展廳裡不少書信詮釋了這位“黃埔女兵”的革命人生。比如,陶鑄在一封致戰友譚珊英的信中寫道,“我意你可好好在本縣參加工作,積極表現並多方設法找人證明。至在福建省委一段工作,我當完全可以負責證明。我擬直接去信湖南省委,要他們通知茶陵方面與你作必需的工作聯絡。”

張丁解釋,譚珊英曾在中共福建省委軍委工作(化名譚曉鳴),受時任省軍委負責人陶鑄(當時名叫陶劍寒)直接領導,並假扮夫妻以掩護機關,參加了轟動全國的廈門武裝破獄鬥爭。1935年,譚珊英赴蘇聯學習,回國後與組織失去了聯絡。1950年春,譚珊英給時任中南軍區政治部主任的陶鑄寫了一封信,告知別後情況,很快就收到了陶鑄的親筆回信,信中充滿老領導的關懷和鼓勵。

年輕戰士留下的最後紀念

“媽媽,我們應擦乾自己的眼淚。我萬一不幸為人民戰死,那也無須乎(呼)哭。你看,疆場上躺著的那些死屍,那(哪)一個不是他媽媽的愛兒?”

“帝國主義與封建勢力雙層壓迫下使我們翻不過身來,而只得毅然走上革命的行列裡,為著自己及所有被壓迫者奔波奮鬥。當然,個人和家鄉的小利益便無法顧及了。”

展廳中,兩封馮庭楷致父母親和大哥的書信是這位年輕戰士留給世界的最後紀念。張丁介紹,馮庭楷生於1923年,1938年5月參加八路軍。兩封信寫於1946年,當時他在晉冀魯豫野戰軍3縱隊9旅26團司令部任作戰參謀。信中傾訴了自己離家參加革命以來對家鄉及親人的思念之苦,表達了堅定的革命信念。

讓人痛惜的是,3個月後,未來得及跟這個世界好好告別,馮庭楷在山東鉅野戰役中遭敵機轟炸壯烈犧牲,甚至連一張照片也未留下。

值得一提的是,這兩枚信封是用繳獲的日本軍用地圖做成,使用了晉冀魯豫邊區交通局印製的郵票,雙掛號寄遞,具有較高的收藏價值。

展期:常設展覽

地點:中國人民大學家書博物館

票價:每週一至週五下午

免費對外開放

電話:010-88616101

62510365

(疫情常態化防控期間須提前電話諮詢)

來源 北京晚報

記者 牛偉坤

家書博物館供圖

製圖 馮晨清

流程編輯 吳越