這幾年,關於專業的吐槽、自嘲真是不少。譬如,最常見的可能是專業鄙視鏈,緊隨其後的大概就是“某學科是一把殺豬刀”了。其中重災區包括法學、醫學、物理學、小語種、計算機等,以至於衍生出了一些網路調侃段子,如“勸人學醫,天打雷劈”,“物理使人頭禿”。

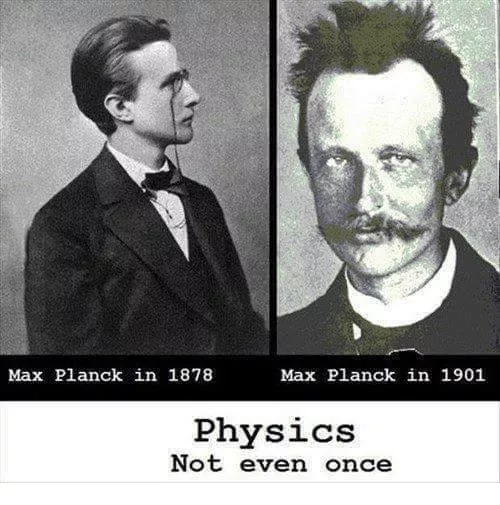

“物理使人頭禿”可以說是“最具有說服力”的了,上世紀物理學界的兩個大神,奠定了相對論的愛因斯坦和量子力學的普朗克,都是有點其貌不揚,瘋瘋癲癲。尤其是普朗克:

左邊是普朗克年輕時的照片,右邊——

諸位書友或許不會陌生,因為有眾多網友發揮想象力,說這是普朗克做物理實驗時“疑似炸掉實驗室後的拘留照”。

不光是物理,如果單從歷史人物的照片對比來看,很多職業都扮演著“殺豬刀”的角色。(預警:以下照片有點多)

比如:

這是馬克·吐溫的照片對比。馬克·吐溫在作家裡算是沒什麼顏值的人了,年輕時長得也不帥,但起碼看起來遠沒有中老年後那麼永遠怒髮衝冠。

另一個大家比較熟悉的作家則是海明威:

曾經天真燦爛的笑容和後來為自己塑造的硬漢人設,形成了鮮明的對比。

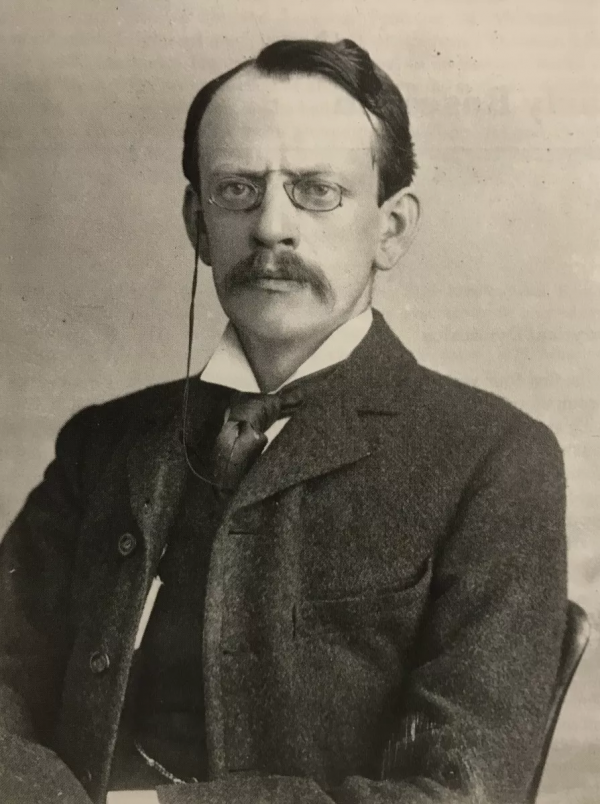

這是另一位物理學大佬,首次在原子中發現了電子存在並憑此獲得諾貝爾物理學獎的約瑟夫·湯姆遜。

年輕時的長相不能說帥,也算是精練吧,後來髮際線後退,面色也變得愁苦了起來。

還有年輕時的門捷列夫和後來搞起了元素週期表的那個門捷列夫:

看來不光物理是把殺豬刀,化學也是。

甚至,連曾經的海豚音王子維塔斯,也一度變成了這個樣子:

當然,以上只是一種調侃。照片中人物的相貌變化其實和學科並沒有太大的聯絡,衰老和樣貌改變不過是人類的一種自然生理變化。

而且,科學界也有人的樣貌能一直瀟灑自如,比如,理查德·費曼:

雖然“物理使人頭禿”在此並沒有什麼說服力,但是回到普朗克身上,前後巨大的反差確實不得不使人感嘆——物理到底對他做了什麼。也因為這個反差,每當人們談起什麼(尤其是讀碩讀博、做研究)是把殺豬刀,普朗克的照片總是那個最先被注意到的物件。前不久,《普朗克傳:身份危機與道德困境》中文版翻譯出版,不消說,封面毫無懸念地選了普朗克年輕時的照片。

其實,倒不是物理對他做了什麼。在上世紀初期,中年過後的普朗克的確是遭遇了一連串“殺豬刀”般的事情。如果回到當時詢問德國內外的物理學家,他們對普朗克肯定會給出截然不同的判斷,有人會認為他是與愛因斯坦並駕齊驅的大師,也會有更多人認為,他是個精緻的現實主義者,甚至是民族主義者或者納粹政權的支持者。只是普朗克本人怎麼也不會想到,他的“疑似炸掉實驗室後的拘留照”幾乎成了今天的人吐槽各自專業的代言照。

撰文 | 宮子

01

在一戰時期:

矛盾的人,保守的人

“疑似炸掉實驗室後的拘留照”,拍攝於1901年,恰好是馬克斯·普朗克剛剛論證出普朗克常數的一年。這一年,普朗克已經47歲了。隨著普朗克常數的提出,以及普朗克在熱輻射理論熱動力理論上面的成就,他已經成為了德國物理學的代表人物,不過儘管普朗克常數的提出是物理學裡程碑式突破,但對普朗克來說,他保守的性格依然讓他對革命性的概念抱有懷疑警惕。(這也是為何若干年後,當波爾、海森堡等人提出量子力學的哥本哈根派解釋的時候,普朗克並不能接受的原因)

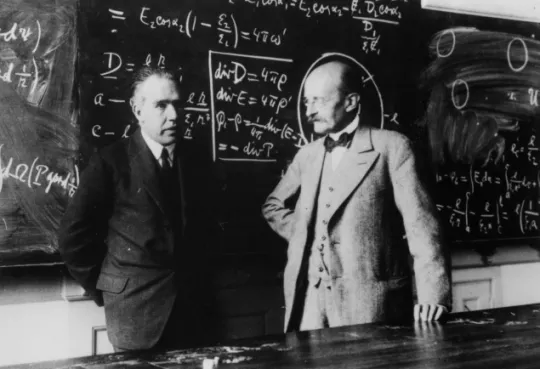

尼爾斯·玻爾與馬克斯·普朗克在哥本哈根講學。

普朗克性格的矛盾與平衡體現在他工作的每個環節上。

在慕尼黑大學的時候,他的導師菲利普·馮·約利一邊鼓勵他努力鑽研物理,一邊又告訴他熱力學即將封頂物理學大廈,現在的物理學已經接近尾聲,沒什麼好研究的了。

當愛因斯坦在二十多歲就擁有了標誌性的物理學成就時,普朗克除了論證自己的物理學設想,還必須要考慮現實——如何在大學裡獲得一個能拿薪水的職務。

當一位名叫莉澤·邁特納的女性想進入大學學習物理,卻發現當時所有的普魯士大學都不接受女性學員的時候,普朗克一邊在信中表示他很贊同,“不要鼓勵她們進行純粹的科學研究……大自然本身已經給女性指定了作為母親和主婦的身份”,但同時呢,當邁特納向她表示自己想進入大學學習物理時,普朗克又毫不猶豫地答應了。

即使二十年後,當邁特納遇到各種困難時,普朗克都伸出了援手,幫她打破由男性統治的物理學現狀。後來,這位邁特納成為了德國柏林大學歷史上第一名女教授。

《普朗克傳:身份危機與道德困境》,[美] 布蘭登·R.布朗 著,尹曉冬、張爍 譯,新星出版社,2021年7月。

放在現在的環境中,可能很難想象——一位大學的男教授在網上發表著歧視女性智力、認為女性應該回家生孩子不用來上學的文章,同時又幫助女學生爭取自己應有的權益,打破學術界的性別統治。

其實,這才是人性。

它可以在行為上表現得很矛盾複雜,又能透過一系列行為的總結,讓它變得非常簡單。

馬克斯·普朗克的性格,無非是不願得罪任何主流的聲音與觀念,避免給自己的生活帶來不必要的糾紛麻煩,但是內心又有著自己的道德標準,遇到特殊個例的時候又會堅持自己的選擇。

在這方面,另一件能得以佐證的事情是第一次世界大戰時期的《致文明世界書》。一份在一戰時期為德國炮轟比利時、焚燒圖書館辯護的文章。

這份臭名昭著的宣告,又稱“93人宣言”。因為這份宣告的簽署者,是93位赫赫有名的德國知識分子。在上面簽名的人包括:

第一屆諾貝爾物理學獎的獲得者,發明了X光射線的威廉·倫琴;

現代心理學的創始人,威廉·馮特;

1908年諾貝爾生理學獎得主,開創了化學療法的保羅·埃爾利希;

1912年諾貝爾文學獎得主,格哈特·豪普特曼;

“克萊因瓶”設想的創造者,菲利克斯·克萊因;

著名音樂家李斯特的堂兄弗朗茨·李斯特和作曲家瓦格納的兒子齊格弗裡德·瓦格納;

版畫藝術家馬克斯·克林格;

1901年的諾貝爾生理學獎得主,發現了抗白喉毒素,被稱為“兒童救星”的埃米爾·馮·貝林……

還有就是量子力學的奠基者,馬克斯·普朗克了。

“93人宣言”文字與名單節選。

這份宣告一發表,完全讓國際社會震驚。簽署的人從科學界、藝術界、經濟學界、文學界到哲學界,從德國日耳曼民族再到猶太人,幾乎涵蓋了德國所有領域的知識分子。以至於其他國家立刻憤怒地表示,將終止和德國科學藝術領域的所有合作。

儘管普朗克後來說,自己是在完全不知情的情況下被冒用了署名權,但毫無證據。

宣告的發表讓德國的知識分子迅速在政府那裡獲取了足夠的支援。物理學界在德國政府那裡獲得了空前的投入。正是因為這一點,在後來短短二十年左右的時間裡,德國物理學飛速發展,到了第二次世界大戰,他們的成果已經可以說得上碾壓了其他國家。

而普朗克在一戰時期的做法,也和之前女學生的那件事情如出一轍。

他透過發表為德國政府重塑形象的言論,獲得了政府的支援,讓物理學界在戰爭期間最大程度地避免了外界干擾,不讓政府人員影響到物理學家的工作,避免了很多麻煩。同時,他為德國軍國主義侵略宣傳,但現實中又在保護身邊可能被政府傷害的同事與朋友。他在個人演講中表達了對這些同事的支援,並且儘可能地挽留他們,讓想要移民的物理學家留在德國,並且和他們說戰爭不會持續太久,事情肯定會好起來的。

不過,要說德國的軍國主義與民族主義熱情都是普朗克為了討好政府而裝出來的,也肯定不對。一戰時期的德國,知識分子們也想著重新恢復昔日帝國的榮光,想要重建德意志民族在歐洲的榮耀。普朗克本人也為戰爭付出了足夠慘重的代價,他的二兒子在戰場上被法國軍隊俘虜,大兒子則是在著名的凡爾登戰役中陣亡。

普朗克在物理研究之外的生活的確更加現實,只是他生活上的現實主義並沒有滑向特別黑暗的一面。他沒有憑藉著自己的獲利與政府的支援而打壓迫害任何人,而是在尋求一種平衡與庇護。

就這樣,普朗克用這種方式經歷了第一次世界大戰。

二十年後,第二次世界大戰爆發,普朗克依舊想用這種方式,起碼維護住物理學界的平穩。

然而,這一次,事情比他想象得要糟糕得多。

也正是在二戰時期發生的一件事情,徹底摧毀了普朗克。在這件事情發生三年後,普朗克便心力交瘁地離開了人世。這才是真正將他毀滅掉的事情。

02

在二戰時期:

沒有任何平衡餘地的漩渦

1933年5月16日,75歲的普朗克回覆了希特勒的生日賀卡,然後表示希望能夠和總理有一場友好的會面,探討德國科學的未來。

普朗克懷著最後的希望去拜訪了希特勒。在他看來,事情可以像第一次世界大戰那樣,透過暫時的屈從與妥協來為物理學界的知識分子提供安全和庇護。他確信,這種平靜的處理方式會是最有效果的,然而,在結束了和希特勒的直接會面後,普朗克之前所有樂觀的想法幾乎被毀滅性地夷為平地。對於猶太科學家和普通人士,希特勒沒有給普朗克任何妥協的餘地。

《科學何去何從》,[德]馬克斯·普朗克 著,謝海倫 譯,鳳凰頤和·江蘇鳳凰文藝出版社,2021年5月。

在這次會面中,普朗克首先想嘗試從希特勒政府那裡確保物理學界會獲得投資支援,對此,希特勒表示不用擔心。然而,接下來問題到了猶太物理學家身上的時候,普朗克的所有嘗試就頓時碰壁,他無法讓希特勒改變針對猶太人的殘酷政策。最後,普朗克試圖對猶太人進行分類,他和希特勒說,猶太人也分東方猶太人和西方猶太人,東方猶太人會影響德國的發展,應該驅逐,但是西方猶太人一直在努力與德國同化,並對國家有著貢獻,起碼在科學界應該保護西方猶太人的精英人士。

但這也絲毫未能動搖希特勒。

最後,希特勒憤怒地表示,“哪裡有一個猶太人,哪裡就會聚起一堆猶太人”。這次會面,最終以希特勒的暴跳如雷而告終。

也正是在這次會面結束後,同年的5月份,普朗克就不得不按照命令列事,解僱了威廉皇家學會中四分之一的成員(從非雅利安人開始)。這期間普朗克所做的努力是儘量縮小名單上的人數,第一次給政府的回覆中,普朗克試圖在27名猶太人助理中保護某些人,說其中有些人待定,有些人難以解僱,建議政府重新考慮。到了7月份,普朗克的努力宣告失敗,這些猶太人助理必須被解僱。

助理保不住的話,普朗克就開始試圖爭取為一些科學家獲得政府的豁免權。結果,這個豁免名額也是一個都沒有爭取到。

他的同事哈恩、海森堡等人試圖組織針對希特勒政府的抗議活動,提出了一份有30人簽名的宣告書,但這個抗議活動立刻被普朗克壓了下去。普朗克的理由是,這個抗議註定會失敗,“如果你今天有30個教授站出來抗議,那麼,明天緊接著就有150個教授站出來譴責,因為總有更多人想要取代這些空缺的職位”。

納粹時期,普朗克小心翼翼地行走在道德與獨裁統治之間的那根平衡木上。他為希特勒的納粹帝國吶喊,宣傳科學要為帝國效忠,告誡同事不要組織任何對納粹政府的抗議活動。但在1934年,當流亡在瑞士的猶太化學家哈伯去世的時候,普朗克不顧納粹方面的禁令,組織了一場科學界的紀念活動。

他為納粹政府撰寫報告,宣傳科學對帝國消除負面形象的作用。同時,這期間的普朗克拒絕了任何出國的活動。他的理由是,“過去的旅行中,我感到自己是德國科學的代表,而且為之自豪。現在我卻不得不因羞恥而掩面”。

在《普朗克傳》中,布蘭登·R.布朗為普朗克的行為做了一次非常精確的總結:

“從納粹最早期開始,我們就能看到馬克斯·普朗克的一貫做法。儘管他從未公開向政府挑釁,但也從未完全臣服;他繼續在兩個陣線之間訴諸筆墨髮表宣告,以安靜的方式默默抗衡。雖然他向納粹黨旗敬禮,也在‘希特勒萬歲’的官方檔案上籤了字,但他同時也在宣傳國際合作,為能豁免他的猶太裔同事而四處奔走。”

即便是激烈反抗納粹的愛因斯坦,也曾有過妥協的瞬間。

即使如此,最後壓垮普朗克的噩運還是在1944年到來。

1944年,之前為納粹政府宣傳、算是立下一些功勞的普朗克並沒有得到政府的待見。希特勒政權對數學化物理並不喜歡,認為普朗克是將德國物理引入歧途的一派人士。他們更明顯希望物理能在工業和實用領域帶來直接的貢獻,而不是一堆公式堆砌的假想與論證。辭職的普朗克和家人在山中準備度過接下來儘可能平靜的日子,卻還是沒能躲開納粹青年組織的攻擊。

同年,國會大廈縱火案發生,希特勒險些被人刺殺。之後開展的大面積調查活動中,普朗克的兒子埃爾溫被證明與縱火人士有著密切的幕後往來。

87歲的普朗克不得不重新拿起筆,用滿是乞求的口吻給希特勒寫信,希望看在自己這個老頭子畢生都在為國家做貢獻的份上,能憐憫自己的兒子。他也給希姆萊寫信,希望對方能看在二者過往交情的份上去說服希特勒。但希姆萊的回信中說,這個案件已經由總理告知,其他人不得過問,不僅如此,普朗克夫婦連探望自己兒子的權利也沒有。希姆萊能做的唯一努力,就是儘可能推遲埃爾溫的判決。

普朗克夫婦繼續四處奔走,等待著希特勒的回覆。年近90的普朗克也再次表示出了願意為帝國效忠的願望。但是,對希特勒來說,威脅到自己統治的事情,並沒有任何容忍的餘地。

可能,這其中唯一的轉機是,納粹政府派人告訴普朗克,要他在10月底之前提交一份《給元首的懺悔書》,公開檢討自己的錯誤判斷,向元首低頭認錯。

這可能是唯一再次獲取希特勒好感的機會。

但即使兒子被以叛國罪關在監獄中,普朗克還是拒絕了這份宣告,“很遺憾地告訴你,由於我的兒子尚在監禁,我寫不出與這本小冊子目的相稱的句子”。

這是普朗克最後一次“沉默而中庸的反抗”。

10月23日,普朗克的兒子埃爾溫被法庭以叛國罪、組織叛國群體、試圖剝奪憲法賦予元首的權力、戰時煽動敵對勢力等罪名,判處死刑。

法庭上的埃爾溫·普朗克。

這是最後摧毀掉普朗克的事情。3年後,抑鬱憂傷的普朗克也告別了人世。在普朗克人生的晚年,學界對他褒貶不一,他向納粹敬禮屈服、拒絕抵抗的行為讓很多人不齒,然而也正是在這段時期裡,他身邊朋友撰寫的私人回憶錄卻都表示在生活中會感受到普朗克的真誠與率直。普朗克給自己的座右銘是“保持生活的樂觀”——想到整個普朗克家族都是德意志帝國崛起與衰落的見證者與犧牲品,不知道在最後的歲月裡他能否還可以保持最起碼的淡然。估計,當納粹法庭援引德國法典的條律(順便一提,德國法典也是由普朗克的父親,著名的法學家約翰·普朗克參與修訂的)處死了自己的兒子時,他內心還是會崩潰。

因此,儘管普朗克的那張教科書上的照片完全是拍攝糟糕所致,但那張被光影效果摧殘的臉彷彿預示著什麼。在那張照片的背後,是二戰時期一代人的悲哀和無奈,和這種不可抗因素比起來,物理研究的折磨,實在是算不了什麼。

本文系獨家原創內容。作者:宮子;編輯:西西;校對:劉軍。未經新京報書面授權不得轉載。