尤卡坦半島的夜颳起了徐徐的風,來自大西洋的暖意裹挾著細雨,撩動著東海岸的樹叢。風雨掃過茂盛的鳳梨葉叢,發出沙沙的聲響,然而只需側耳傾聽,就會發現這並非今夜唯一的演奏者——“ch”,一聲低鳴從翠綠的葉片上發出,似乎不滿足於烏雲將月色掩蓋,兩輪“紅日”在葉片上驟現——我們的主角舒展四肢,開始了又一次的夜色潛行。

體色豔麗的紅眼樹蛙

中美洲的疆域並不遼闊,但在歲月長河中,這裡也曾舉足輕重。6500萬年前,天與地的碰撞在這裡激盪,從尤卡坦蔓延到全世界,威武的巨獸接連倒下。然而在許多被人遺忘的角落,另一場爆發正在小巧的倖存者體內醞釀——距離碰撞點八千公里外的南美之南,原本就擅長在微型生態中棲息的雨蛙超科原始類群倖存下來,驟然出現的生態位空缺推動了它們的無限可能,自那時起,微不足道的雨蛙踏上了全世界的旅行,它們中的一支以還未冰封的南極大陸為跳板來到澳大利亞,另一支則穿越逐漸恢復的南美雨林和浮出水面的地峽,一路北上來到了故事的起點——尤卡坦。

位於尤卡坦半島的希克蘇魯伯隕石坑。該隕石坑的平均直徑約180公里,是地球表面最大型的撞擊地形。研究表明,很有可能正是這次隕石撞擊,造成了6500萬年前白堊紀末期的恐龍滅絕事件。

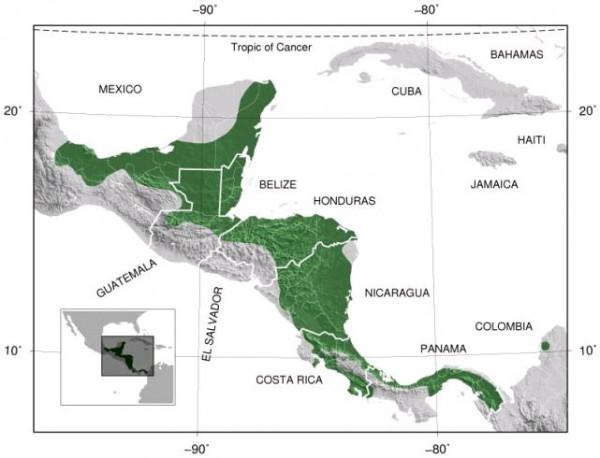

紅眼樹蛙的分佈區域

作為雨蛙的一員,在樹葉上眨著眼睛的紅眼樹蛙(Agalychnis callidryas)或許不能理解這片棲息地在宏大敘事中的特殊意義,它也沒有精力為6500萬年的歲月輪迴而唏噓。對它來說,這片位於兩塊大陸和兩片大洋之間的狹長地帶危險重重,紅眼樹蛙必須學會在蛇、狨、鳥類甚至食肉昆蟲的堵截下夾縫求生。亮紅的眼睛使它成為中美洲的象徵,澄藍色的側面紋路和橘紅的腳趾讓它成為蛙中絕色,但在陽光下展示美麗意味著致命的代價,它不得不將驚豔一一藏起——收攏四肢覆蓋體側,併攏腳趾藏於肚下。

最後,它閉上眼睛,背部的綠色讓它融入自然。

蜷曲身體,藏起腳丫的紅眼樹蛙。

一隻憑藉偽裝酣然入睡的紅眼樹蛙。

這著實是個無奈之舉。和那些同樣靚麗的遠親——譬如大名鼎鼎的箭毒蛙相比,紅眼樹蛙並沒有讓天敵望而卻步的毒素,但坐以待“避”的方式總是不夠穩妥,總有一些樹蛙找不到顏色相近的樹葉,總有一些天敵能察覺到樹葉上與眾不同的“凸起”,這時,巨大的紅眼就是蛙蛙賭上一把的本錢:即便是在睡覺時,警覺地紅眼樹蛙依舊在察覺著樹上輕微的顫動,當那種蛇鱗和樹幹輕微摩擦的節奏隱隱傳來時,樹蛙已經張開了半透明的網狀瞬膜。它不想過早的暴露行蹤,亦不願莫名其妙的喪身蛇口,而當翻吐的信子終於從葉片下出現,決戰的時刻到了——巨大的血色眼球突然翻出,甚至連兇猛的天敵也一度懷疑,自己是否選錯了大餐。生與死的區別就在這一剎那,神經的電流刺激著腿部的肌肉,樹蛙奮力一躍,逃出生天。

顯然,這隻紅眼樹蛙選擇的“露營地”就不是特別理想

正在睜眼的紅眼樹蛙眼部特寫,可以看到其半透明的網狀瞬膜。

這種瞬間變化的能力,在紅眼樹蛙的生命之初就已經寫就。和大多數葉泡蛙一樣,紅眼樹蛙將卵泡粘附在水面上方的樹葉上,在理想的狀態下,辛苦孕育的後代可以藉此大幅避免葬身魚腹的可能,在它們孵化之後,就可以直接掉落到水中,這一過程往往需要一週,但總有一些意外會打亂蛙卵的“預產期”——尚在孵化中的胚胎已經可以區分樹葉的搖擺到底來自風的輕撫,還是即將迎來一張迫不及待的掠食之口,它們甚至可以在幾秒之內加速孵化,以早產的方式躲過一劫。

粘附在葉片上的紅眼樹蛙卵,在極端狀態下,胚胎會加速孵化以逃避水面上方的掠食者。

在被蛇攻擊時,蛙卵中的蝌蚪會加速孵化逃走。

極致的謹慎、警覺和隨機應變,這是紅眼樹蛙、以及所有蛙類的共性,橫掃天敵的浩劫沒能將它們抹去,殺伐迅猛的天敵不曾令它們屈服,在藍色星球的各個角落——無論是冰封的北美,還是酷熱的澳大利亞沙漠,蛙蛙們笑到了最後。

然而,當新的威脅以更迅猛的速度重塑世界時,蛙類的危機終於出現了。

上世紀80年代以來,中美洲和澳大利亞東北部的兩棲動物同時陷入了困境,它們面板中的角蛋白似乎出了問題,致使它們呼吸困難,無法調節滲透壓,從而體液失衡引發心臟病,1998年,人們將罪魁禍首鎖定到一種真菌——蛙壺菌(Batrachochytrium dendrobatidis)身上。

2004年的研究發現,這種真菌出現的最早蹤跡,源自一隻1938年採集自非洲南部的爪蟾,致命的是,這種爪蟾曾被廣泛的出口到全球——在上世紀30-60年代,透過將女性尿液注射到爪蟾皮下來檢驗是否受孕的辦法有著不可替代的準確性。

知識點:

1930年,蘭斯洛特·霍格本(Lancelot Hogben)停滯不前的激素研究終於取得了突破。3年前,他從英國遷居南非,並由此接觸到了非洲本地的爪蟾(Xenopus laevis)。就像在英國時對當地青蛙做過的事兒一樣,霍格本把牛垂體提取液注射到這種新的實驗動物體內,爪蟾立即給霍格本回報了驚喜——它們開始排卵了。隨後,霍格本將一批爪蟾帶回英國繼續研究,他發現,將婦女的尿液注射入爪蟾體內後,已經懷孕的婦女尿液中的激素,一樣可以刺激爪蟾產卵,這就是著名的霍格本驗孕法。

其實早在在霍格本之前,德國科學家伯恩哈德·桑德克(Bernhard Zondek)和塞爾馬·阿什海姆(Selmar Aschheim)就有過類似的思路,他們選擇的實驗動物是小白鼠,雖然同樣很準確,但小白鼠驗孕法的問題在於——它們不會像青蛙一樣簡單的排出一串卵,醫生們必須在注射尿液幾天後將這隻小白鼠解剖,透過觀察它的卵巢是否增大來判斷尿液的提供者是否懷孕,此後,同樣的操作辦法又被用在兔子身上,在霍格本的朋友運營的診所裡,每年死於驗孕的兔子多達6000只,這顯然是不經濟且繁瑣的。所以當霍格本和他的爪蟾實驗被公之於眾後,立即受到醫生、以及那些迫切需要驗孕的婦女們的歡迎,來自非洲的爪蟾也成了各國爭相進口的“大宗貨物”。直到上世紀60年代,能夠直接檢測人絨毛膜促性腺激素的方法被髮明後,驗孕棒才逐步替代了爪蟾。

在性解放思潮最為活躍、對驗孕需求最為旺盛的歐美,湧入診所或實驗室的爪蟾成為了蛙類世界的“傷寒瑪麗”,意外逃逸到野外的爪蟾將這種對自身影響不大的真菌傳輸到同類身上,潘多拉魔盒被開啟了,從北美、歐洲到澳大利亞,橫掃世界的蛙壺菌將這個龐大家族的三分之一被推上了滅絕的懸崖。

知識點:

1906年,紐約銀行家亨利.沃倫一家突然爆發傷寒,這令趕來調查的專家大惑不解。在此之前,透過糞口傳播的傷寒是衛生條件較差的貧民區的噩夢,但在亨利.沃倫所居住的長島牡蠣灣,優渥的生活條件讓富人們極少感染傷寒。在對病患行蹤進行追溯後人們發現,他們全都與家中的廚師瑪麗.梅倫有過接觸。但瑪麗自身十分健康,並不符合傷寒患者的一切症狀。

不過,對瑪麗的背景調查愈發證明了她與傷寒的關係,這個單身的愛爾蘭女人燒的一手好菜,在移民美國後曾在多位僱主家服務,但這些僱主們總會在不久之後染上傷寒。儘管瑪麗激烈反對,但衛生部門還是對其糞便進行了檢驗,果然發現了瑪麗體內有大量活躍的傷寒桿菌——瑪麗是一位無症狀的傷寒桿菌攜帶著,而她也從未養成便後洗手的好習慣,對瑪麗無害的桿菌被傳輸到僱主的餐桌上,由此引發疫情。在其一生中,至少導致了52例傷寒傳染病例,間接傳染不計其數。