文/周光明

楚雲的長篇小說《親愛的南方》,是一部充滿悲愴的城市草根奮鬥史。

作者來自荊楚大地農村,親歷了上世紀九十年代南下務工大潮的洗禮。改革開放以來,中國的現代化伴隨著城市化,大量農村青年湧入城市打工,包括原籍農村的大學生,江城、祝濤、吳文、葉嵐、婉雪、麗娟等一批懷揣夢想的年輕人,上演了一部城市草根掙扎史。

小說以江城、吳文、祝濤等幾位農村青年在海都奮鬥拚搏的坎坷經歷為線索,透過發生在他們之間辛酸而感人的故事,生動地描繪了一群社會底層小人物的命運,深刻揭示了中國在工業化和城市化程序中農民工等城市邊緣群體的艱辛、苦難與卑微,內心的掙扎。

主人公江城大學畢業後,在學長祝濤的幫助下,在海都(以深圳為背景)找到一份做國際貿易的工作,經過幾年的摸爬滾打後,他積攢了一筆錢,於是做起了老闆夢,開了一家小公司。不料商海沉浮,詭譎莫測,他遭到香港商人林赫陷害導致破產,欠下幾百萬元債務。後因心中不平,報復陷害者而觸犯刑律,鋃鐺入獄。

江城的女友葉嵐為了還清江城欠下的鉅款,迫不得已做了林赫的情人。兩年後,葉嵐無意中得知林赫正是為了得到自己才陷害江城;江城的學長、在某公司做人事總監的祝濤在三個月內相繼失去親人和戀人後,厭倦了大都市的繁華和孤獨,他辭掉在海都的高薪工作,以堂吉訶德的方式遠走內蒙,在茫茫大草原上苦苦尋覓他心愛的姑娘,在流浪行吟中叩問人生的真諦;而吳文的作家夢則在以金錢為主流的現實面前支離破碎……

作者說:“《親愛的南方》是我花費心血最巨大的一部書!我極其珍惜她!因為她動用了我最寶貴、最深沉、最刻骨的生活體驗!”

進城務工,是在改革開放以後隨著大批農民進入城市,成為新的產業工人而出現的社會現象。形成於上世紀八九十年代進城務工潮對中國現代化程序的影響,將來歷史自會有公正定論。進城務工者背井離鄉討生活,在接受現代都市文明洗禮的同時遠離故土與鄉野,形成一種他鄉無寄的流浪感。這是一種充滿矛盾,渴望與心靈煎熬等多種滋味的心理狀態,這裡面既有城鄉矛盾的衝突,也有來自疏離生命底色的失根之感。

《親愛的南方》以生活在城市邊緣地帶的邊緣人為切入點,真實地再現了當今中國最龐大的進城務工群體的身心漂浮,揭示了他們在大都會的燈紅酒綠與光怪陸離中所產生的靈與肉、人性與金錢、精神與物質以及城鄉二元價值的激烈衝突,以及他們“留不住的城市,回不去的鄉村”的生存尷尬,和“城市人眼中的農民,農民眼中的城市人”的“模糊身份”,表達了中國在工業化和城市化的程序中億萬農民工何處安身立命的重大而迫切的現實主題。

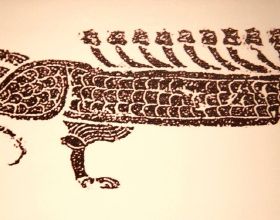

楚雲在談到自己這段多年的經歷時這樣描述道:“我像一頭穿山甲,在廣州、深圳、順德、惠州……間穿行,在烈日灼灼和風天雨幕中穿行,在一張張招工榜和10元旅館間穿行,在嘈雜的天橋底下和擁擠的公交中穿行,在喧鬧的人才市場和安靜的寫字樓裡穿行……。在某一個時段,穿行成為我人生最主要的姿態:廠報編輯、策劃文案、自由撰稿人、小報記者……,飯碗跟人生一起顛簸、流浪。”

從楚雲的這些語言中,他內心的淒涼與痛楚,只能“像鐵一樣”沉默著。里爾克也用哀傷的口氣說:“這世上是誰在無緣無故的哭泣?又是誰在無緣無故地與這個世界作最後依依惜別的表白?”

《親愛的南方》對生活場景和人性內質的審美直覺,從尋常的生活故事中,能敏銳捕捉到底層群體生活的辛痠痛楚,把接近原生態底層生命的真實寫出了一種顛覆性的生存現實。

作者把這部作品當作自己全部心血的結晶。因此,我們在閱讀時,能感覺到真實的力量。從書中的人物,可以看見作者的身影,這種感同身受的敘述,有著切膚之痛的情感體驗,都足以打動讀者的心。

應該指出,《親愛的南方》從根本上區別於那些浮光掠影的通俗性“快餐式”讀本,具備了經典作品的要素。在創作上繼承了19世紀西方批判現實主義文學傳統,同時還借鑑了魔幻現實主義的象徵、寓意、意識流各種表現技巧、手法,文字敘述具有豐瞻性與多元性的品質。注重描寫當今中國社會在工業化和城市化程序中的勞資矛盾和小人物的命運,從人性的深度出發,懷著一顆悲憫之心為“卑微者”謳歌。

全書情節跌宕起伏,環環相扣,逐步推進,具有很強的可讀性。人物心理刻畫細膩,尤其是描寫小人物在冰冷殘酷的現實中對柏拉圖式的愛情與友情的忠貞追求,並從中所折射出的人性的高貴,使作品具有溫暖人心的力量,是一部真實展現當代中國城市邊緣群體生存狀態的現實圖譜。

【如果您有新聞線索,歡迎向我們報料,一經採納有費用酬謝。報料微信關注:ihxdsb,報料QQ:3386405712】