我可愛的家鄉

我出生在祖國西南邊陲一個有著30多萬人口的農業縣——永勝縣。

永勝縣位於雲南省西北、麗江市東南部。區域面積4952平方公里,轄9鎮6鄉,151個村(居)委會,1419個村民小組。縣境內有金沙江和大大小小几十條支流,滋養著包括漢族在內的二十多個民族。

永勝物產豐富,素有“滇西北糧倉”、“魚米之鄉”之稱。水稻、甘蔗、烤煙、花生為主要作物,永勝程海以盛產天然藻類蛋白而著名,程海螺旋藻被列入雲南省政府“18生物開發工程”重點專案。畜牧業、蔬菜種植業蓬勃發展。2020年,永勝縣實現地區生產總值1041005萬元。

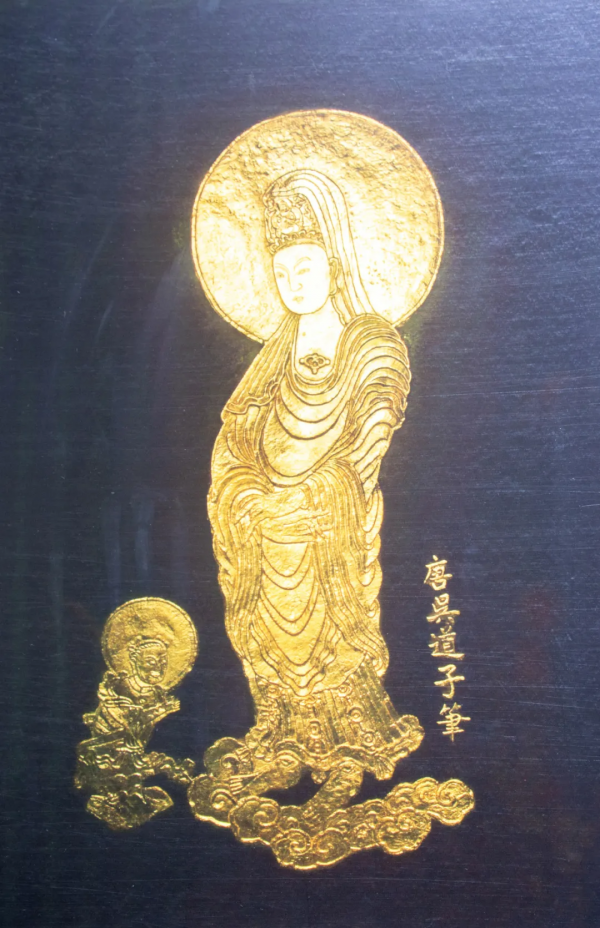

永勝縣境內有大理國宰相高泰運建於公元1103年的雲南省重點文物保護單位靈源箐(觀音箐);鐫刻於摩石崖石壁上唐吳道子畫觀音像;列為國家級典型地震遺址的紅石巖古地震遺址和列為國家級重點文物保護單位的六德鄉營盤村古墓群等旅遊景點。

(一)民主廣場

我的童年時光是在縣政府所在地永北鎮度過的。記憶中,小鎮最熱鬧的地方莫過於以民主廣場為中心的一片區域了。一到過年的時候,那裡人山人海,鞭炮聲、音樂聲此起彼伏,一直持續到初五初六。廣場周圍有圖書館、電影院、進修學校、俱樂部、歌舞廳、籃球場、廣播電視大樓和寬大的老年門球場。白天,籃球場上會有人曬玉米或者穀子,晚上則有很多人在那裡打球。孩子們在附近的花園裡奔跑嬉戲,電影院門前人來人往,廣播總在8點開始播放時下最流行的曲子,和歌舞廳傳出的動感樂曲交相輝映,把整個廣場區的氛圍推到高潮,一直持續到9點多鐘人們才散去。老年人則不為周圍熱鬧景象所動,每天7點準時扛著木頭棍子出現在門球場,聚精會神打門球,一天不漏。

每天晚上,如果天氣好,我寫完作業後就會沿著家門前的環城馬路向西走五分鐘,然後穿過俱樂部大樓的門洞來到民主廣場。我邊走邊看廣場上來來往往的人,心理開始設想要和小夥伴們玩的各種遊戲,不覺加快了腳步。我會先去母親工作的圖書館報到,她一見到我就會放下手中的工作,在我臉上親一下。我會和小夥伴在附近花園跑來跑去,有時候我會爬到一棵粗壯的梧桐樹上,等小夥伴經過樹下時,我就抱住樹幹懸掛在半空出現在他們面前,往往嚇對方一跳。我們一起玩捉迷藏、警察抓小偷、打羽毛球......桃花盛開的時節,我們去花園中央的圓形水池裡找蝌蚪;櫻桃成熟的季節,我們跑到家屬院裡偷摘櫻桃;秋風起的時候,我們會爭相撿起掉落在地上的梧桐樹葉,和自己的手掌比大小......

由於圖書館和文化館在一個區域,我們得以接觸很多文藝工作者:有會創作歌曲的劉伯伯、書法家的劉儒章老師,還有會吹笛子帥哥、會寫詩的美女姐姐......我們這幫孩子也受到感染,晚上沒有合適遊戲的時候,就在家屬院裡排練並表演歌舞節目、做自由詩,自娛自樂。

(二)買菜

週末我通常會和父母出門買菜。早起我硬著頭皮吃掉一大碗腥味很重的紅糖雞蛋後,便歡天喜地的和他們出門了。

通往菜市場的那條路兩旁是賣水果的。櫻桃成熟的季節,頭帶帽子或裹著頭巾的婆婆們就挎著竹籃站在街邊叫賣,等人走進詢問時,他們就小心翼翼掀開籃子上蓋的毛巾,露出裡面乖乖躺著的一顆顆紅紅嫩嫩的櫻桃,它們像嬰兒般整整齊齊睡在綠綠的一層櫻桃葉子上,身上透著鮮亮的光,可愛至極。還有賣桃子的大哥,把一大筐黃燦燦的桃子堆在路邊(本地特產黃金桃),自豪的展示自己豐收的成果。

到了菜市場門口,母親通常會先去一個阿姨那裡買米線。她倆一邊買一邊聊天,我則目不轉睛的看著阿姨白白胖胖的手掀起一塊布,從下面抓起新鮮乾淨的米線,放在秤上稱一稱,不多不少正合適,然後再加一小把米線,熟練地倒進塑膠袋裡遞給母親,動作乾淨利落又有人情味。

菜市場裡車水馬龍,菜農早早就將各種鮮鮮蔬菜整齊堆放在地上:青菜滴著水,辣椒飄著香,土豆、胡蘿蔔帶著泥,西紅柿泛著光......母親開心地和對方詢價,不一會,菜籃子裡就裝得滿滿的。我五歲時,曾帶著母親給我的2元錢去菜市場買菜,我學著她的樣子討價還價,最後買了一個小南瓜,剩餘的錢則都買了白色的軟糖,我把它們放在玩具塑膠提兜裡,掛在胳膊上神氣的回了家。

(三)老城主街

縣城有東西南北四條主街。東街是服裝和餐館一條街;西街都是住戶,同桌阿黃家住在那裡,爸爸好友李叔叔家也在那裡;北街上有糧食局、民宅,一到晚上就漆黑一片,我的同學阿芸、阿蘭、阿仙家住在那裡;南街上有藥店、百貨公司、照相館、新華書店、楊芳桃糕餅店、裁縫店、我的發小阿梅家的照相館、母親同事家開的清真餐館,街邊有時候還能看到同學阿梅爸爸開的修鞋鋪。夜晚,民主廣場歡鬧的人群大部分會流動到南街的衙門口,在亮著燈的店鋪前駐足停留,夜深後就四散開來回到各自的家。

我的小學就在南街轅門口附近,放學後我常常約著好友阿雪一起到楊芳桃糕餅店花五毛錢合買一個燕窩酥,又甜又脆,百吃不厭。我們還喜歡買涼粉吃。攤主接過錢,翻開蓋布,一團果凍狀的涼粉就露了出來,白白的是米做的,黃黃的是豌豆做的,它們羞澀的看著兩個眼饞的孩子。攤主麻利的捲起袖子,手捧清水往菜刀兩面抹一抹,然後從涼粉團上切下一塊來,再熟練地切成小塊。刀在菜板上有節奏的發出噹噹噹的聲音,連帶著旁邊醬油瓶、醋罐子、麻油罈子、鹽盒子、芝麻桶、花椒碗一起發出響聲,像是在給我們演奏小吃進行曲。攤主把切好的涼粉裝入碗裡,撒上各種作料,然後抓起一小把翠翠綠綠的香菜葉放進碗裡,再在葉子頂端放上一勺秘製的辣椒粉,就大功告成了。我們邊看邊咽口水,接過碗就一口一口吃起來,滑滑的涼粉在舌尖遊走,留下涼涼的、酸酸的、辣辣的味道,感覺美極了。

週末除了去菜市場,我最喜歡逛的是東街,買菜回家的路上我就會纏著父母一起逛那些服裝店。各式服裝琳琅滿目:有或長或短的裙子、黑的灰的西服、流行一時的高腰褲、健美褲......母親不喜歡買衣服,但我覺得她長那麼好看,就該好好打扮自己。於是每次她選衣服的時候,我就使勁推薦她買,店主看著我這個免費推銷員在賣力的替他工作,乾脆站到一邊看著我們,樂得自在。

除了服裝店,東街還有布販,他們身上掛著皮尺,站在高高掛起的各色布樣前。夏天是五彩花紋的涼布,冬天是厚厚的毛呢,布樣一字排開,像列隊的戰士整齊的站在街邊。風起的時候,它們隨風擺動,又像一條條大長腿在街上跳舞。每次走過那裡,我都會忍不住多看幾眼布料的花紋,有一次我看中了一款水藍色方格的毛呢,母親毫不猶豫就給我買了下來,然後帶我去裁縫店量身定做了一套衣服,上身做的夾克,下身是西褲。春節的時候,我喜滋滋的穿上了毛呢套裝,好幾天晚上都捨不得脫下來,母親看著我喜歡的樣子說:“我的乖女兒,媽媽愛你!”我便摟住她的脖子,給她一個大大的吻。

(四)騾馬物資交流會

“盼望著,盼望著,一年一度的騾馬物資交流會就要到來了!”我曾在小學一篇作文裡這麼寫道。每年12月,縣城都會舉行一場盛會,各地來的商品物資在這裡交易,持續一個多月之久。我不知道為何交易會名字裡要有騾馬二字,大概最早是以交易牲口為主的。在我的記憶裡,那是一場以農業產品、家居服飾、生活用品為主,夾帶各色小吃、雜技曲藝的大雜燴。

11月中旬,環城南路兩邊就開始有工人搭設展棚。早晨,我走在上學的路上,看著搭建的棚子一間接一間延伸下去,一種喜悅感油然而生,我知道又有很多生意人從外地來我們縣城啦。中午放學回家的時候,看到早到的商戶,我會放慢腳步,仔細看看他們的貨品,哪怕是廚房用具、農用器具等和我們孩子無關的商品,我也看得津津有味。看到有的棚子一直空著,我會暗暗著急,好像有人缺席了自己的生日會似的。

12月3日開始,商品交流會正式拉開了序幕!平時寬大的馬路變得狹窄擁擠起來,商販們操著各種口音大聲吆喝著,有的還放起勁爆十足的音樂吸引顧客,臨時搭建小舞臺上,主持人拿著話筒高聲喊著:走過路過千萬不要錯過!人們摩肩接踵,在不同特色的展棚前駐足停留,有的伸手去摸摸布料的厚度,有的彎腰去聞聞藥材的氣味,有的拿著衣服在身前比試,有的開始試穿黑色的皮鞋......我和小夥伴們則意興盎然的在人群中穿梭,一會兒看看漂亮的外套,一會兒捏捏厚厚的鴨絨被,一會兒摸摸發光的項鍊。最吸引我們的是賣棉花糖、捏麵人、畫糖畫的小攤,看著一團團面在手藝人手中被迅速捏成孫悟空、豬八戒,看著一勺滾熱的糖汁被淋在一小方大理石板上,並迅速集結成梅花或者大公雞,我不由得睜大了眼睛,暗地裡驚呼不已。於是那段時間,我邊走邊看,放學回家的路不再那麼長,不知不覺就到了家門口。

有一次我看到了一種成人毛衣,是柔軟的長毛線織成的開衫,顏色很鮮明,不是粉紅色就是墨綠色,紐扣鑲著亮片,很是耀眼,這大概是那一年的新款。一連幾次放學,我都要停下來看那些毛衣,越看越覺得母親穿著一定很好看。我擔心衣服會被別人買走,盼望著週末趕緊到來。週末終於到了,我起了個大早,拉著父親母親的手直奔那家攤位,指著那些毛衣要母親挑選。母親看了看直搖頭,我有些氣餒,又拉著她去看別的毛衣。最終,那次母親沒有買衣服,卻給我買了好看的牛仔褲和外套。

1月一過,騾馬物資交流會也漸進尾聲,一個個展棚空了出來,我看著有些惋惜。環城南路恢復了往常寬大的面貌,人們上班的上班,幹活的幹活,小縣城又回到了以往的平靜。交流會給冬日的縣城帶去熱鬧和歡笑,給童年的我帶去各種新鮮和驚奇。我相信每家每戶一定或多或少添了新物件,正如我的衣櫥裡多了一套簇新的衣服。從那以後,我便一天天數著距離春節的日子,期待穿上新衣過大年。

(五)靈源箐

每年大年初一開始直至元宵節,縣城東北邊一條小路上就變得熱鬧起來。一家家穿戴整齊的人們,城裡的、鄉下的,老的、小的,紛紛經由這條路前往3公里外的靈源箐燒香拜佛。

建於北宋大理國時期的靈源箐又稱“觀音箐”,因崖壁上刻有吳道子手筆的石刻觀音像而得名。正殿石刻的觀音像衣帶飄飄,金光閃閃,栩栩如生。像前擺滿了香燭和貢品,燭火日夜不滅,地上三個大蒲團,供香客跪拜。殿門口一側牆壁上畫著一隻黃毛黑條紋的大老虎,翹著長長的尾巴,很是威風。一股泉水從老虎腳下流出,彙集到下方一個長滿青苔的小池子裡,據說喝了這池裡的水就會心明眼亮。兒時的我曾無數次往返那裡,至今還留存著一張黑白照片,照片上五歲的我穿著白裙子站在觀音正殿前的石欄杆旁,手摸著漢白玉雕刻的石獅,咧著嘴開心地笑著。除正殿石刻像外,達天閣、真武閣、三聖殿、財神殿也分別供奉著各路菩薩天神。

正殿外的院子花壇裡種滿了月季花,院內各處還擺放著盆栽的文竹、蘭花,當中種著石榴樹,桂花樹,把小院裝點得清新秀麗。院子一邊靠山,山上依次建有有摩雲亭、修真亭、棲霞亭。一邊臨水,臨水一側修建有迴廊,橫樑上雕龍畫鳳。當中一道拱橋延伸到對岸,那裡青煙繚繞,供奉著財神爺。整個寺廟一年中香火不斷,每逢觀音生日,善男信女們紛紛前往,而一到春節則全城各家各戶傾巢出動,目的只有一個:祈求神靈保佑,一年四季平安。

除了過年來禮佛,我還和同學們多次到寺廟旁的一條河邊野炊,這是上小學期間最快樂的事。每年春季,班主任王老師在課堂上宣佈某個週一全班去靈源箐野炊,我們一聽都歡騰跳躍起來。同學們利用短暫的課間十分鐘,展開一次次熱烈的討論,商量分工:你負責帶碗筷,我負責背炒菜鍋,他負責扛柴火。組長逐一記錄野炊用具,組員七嘴八舌作補充,比如碗筷欄目要寫上湯勺、飯勺,鍋灶欄目要加上鍋蓋、燉鍋,點火欄目要備上酒精、火柴。大家自由組合,還展開人才爭奪戰。同學小躍家開有餐館,他因為有家傳的好廚藝,每次都成為各小組爭奪的物件。

週一清晨,全班同學在老師帶領下揹著鍋碗盆瓢列隊出發了。三月的春風暖暖的,小路旁的田地裡已經開出金黃色的油菜花,一路上,大家有說有笑,不知不覺就到了靈源箐。我們走到河邊,選好根據地,開始了盼望已久的野炊。午飯通常是煮米線,晚餐則有魚有肉,很像樣。女生們蹲在河邊淘米洗菜,男生們趴在地上添柴生火,旁邊四散著碗碟、調料、木炭、柴火,一派繁忙的景象。大家邊幹活邊聊天,嘰嘰喳喳的聲音蓋過了小河嘩嘩的流水聲。男生們比較調皮,點火成功後就開始追逐打鬧,碰倒了油瓶,踢翻了菜籃子,引得女生們一陣陣驚叫,直到有人發現火熄滅了,他們才回到工作崗位,老老實實重新生火做飯。

記得有一次做午飯,我們組的男生接連劃了五六根火柴,點火就是不成功,於是女生們就圍過來,用盆、鍋蓋給他們擋風,小心翼翼地守在旁邊等水開鍋。等待的過程中,有的組已經開吃了,我們的肚子餓得咕咕叫,只能耐心等下去。這時候,男生們也不打鬧了,乖乖等在一邊。終於,水開了,我們趕緊把米線放下去。沒到一分鐘,有人就要揭開鍋蓋,被其他人果斷制止了。由於火不給力,鍋始終沒有熱氣冒出來。不知誰小聲嘀咕了一句:“米線燙一下就能吃,本來就是熟的。”其他人鬥不過肚裡的饞蟲,紛紛表示同意。於是我們高興地取來碗筷,用筷子撈米線。遺憾的是,由於動手太早,米線沒有被煮斷,導致撈起的米線無窮長,裝入碗中就滑了出去,使得我們一遍遍抬起胳膊,從蹲著撈變成站著撈,異常辛苦。

還有一次做晚餐,各種小菜做好後,會做紅燒魚的小躍同學突然不見了,後來才發現他被另一個小組臨時搶去了。我們看著他把燴好的一條大魚熟練地放入對方盤中,很是眼紅。經過努力,我們也終於大功告成了。然而,正要開餐之際,天公不作美,突然刮來一陣大風,捲起河岸上的沙土朝我們襲來,我們淬不及防。那次的晚餐很有特色,我們每吃一兩口菜,嘴裡就嘎嘣響一下,因為風把石子沙子都帶到了我們的菜裡。但我們吐出嘴裡的沙子又繼續高興地吃飯,一來還是因為肚子餓,最主要的是大家聚在一起吃飯的感覺很開心。有段時間,我經常夢到野炊點火火不燃,急得像熱鍋上的螞蟻,醒來後就迫切期待著下一次野炊早點到來。

傍晚時分,大家收拾好炊具,陸續站到老師面前集合。吃得半飽也好,肚子撐也罷,都很開心,因為野外做飯實在是太有意思了。有一次班主任王老師在列隊的時候看到了我,立刻哈哈大笑起來,我低頭一看,原來自己的褲子和鞋子都蹭上了黑黑的鍋灰,一摸自己的臉,手心也是黑黑的。估計是奮力幫忙燒火做飯的結果。王老師笑得都直不起腰來。

兒時的我曾無數次在山清水秀的靈源箐留下足跡,留下歡樂,那青煙嫋嫋的寺廟,古色古香的亭臺樓閣,還有潺潺流淌的小河,永遠鐫刻在我記憶的深處,帶給我一份寧靜和安詳。祝願我美麗的家鄉如這山,四季常青,如這水,奔流不息,在這盛世中國綻放新的光芒!

作者:李玉翠

圖片:美麗永勝

平臺編輯:華子

稽核:熊錦江