關於外太空中的生命有很多有趣的理論,在銀河系的邊緣的左葉星有一個古老的文化,古老而有限。

過了許久,他的臉放鬆下來,露出了幸福的溫柔微笑,他的身體變成了明亮的橘紅色。

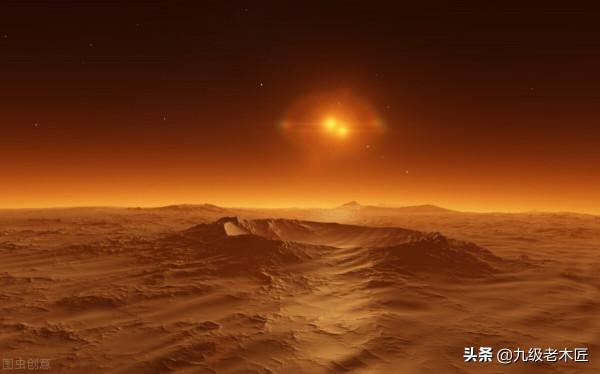

劉安業坐在他的地洞前,若有所思地凝視著周圍的紅沙山丘。這時,他的面板呈中黃色,一種介於驕傲和幸福之間的顏色,因為他那支簡短的交響樂快要完成了,他的面板微微泛紅,這是為了表示他一直在不確定地小心翼翼地演奏最後一個音符。

他一動不動地在那裡坐了一會兒,然後拿起吹弦,把吹口放在薄薄的嘴唇之間。他輕輕地吹著,同時輕輕撥動三根弦,拉長了樂器的長度。這張音符清晰有力,足以使任何其他音樂家感到驕傲。

但劉安業皺起了眉頭,看上去有些失望,他的身體變成了深綠色,並開始呈現出憤怒的紫色。他趕緊放下吹弦,試著想想別的事情。慢慢地,他的臉色恢復了正常。

他的朋友老馬跨過最近的一座小山,邁著他那又長又瘦、笨拙的腿,他的名字就是由此而來的。他的面板散發著幸福的橙色光芒。

“安業,外面天氣不錯!” 老馬熱情地叫了起來,坐在附近的地上,把腿繞在自己身上。“交響樂演奏得怎麼樣了?”

“不太好,”劉安業悲傷地承認,回憶起來,他的面板變成了綠色。“如果我沒有演奏出最後一個音符,我可能一輩子都是這個顏色。”

“你為什麼不彈一下你最近寫的曲子呢?時間不長,也許能讓你高興一點。”

“你真是個好朋友,老馬,”劉安業想,“等音樂節結束,妖冶和我結婚後,我們會請你到我們的洞裡來吃晚飯。”當他這麼想的時候,他覺得自己的身體披上了一層橙色的外衣,他感覺好多了。

“我好像聽不懂最後一個音符,”他說著,再次拿起吹弦,把它放好。“最後的音符必須是結論性的,某種本身完整的東西,同時能夠總結出它之前交響樂的全部意義。”

管絃同情地嗡嗡作響。“這是一項艱鉅的任務。這可能是一種從來沒有人聽到過的聲音。”

老馬聳聳肩。

劉安業承認:“這可能聽起來很奇怪,但肯定是正確的音符。”

“再試一試,我們就知道了。”

當他演奏的時候,他的面部放鬆下來,露出了幸福的溫柔微笑,他的身體變成了橙色。他用長指甲的手指輕輕撥動吹琴絃上的三根弦,輕輕地噘起脆弱的嘴唇,熟練地向吹口吹氣。

從儀器裡傳出來老馬從未聽到過的聲音。左葉星人坐著聽著,明顯的狂喜,他的身體放射出狂喜的金色光芒。他坐著做夢,當音樂響起的時候,他的脊椎因越來越興奮而刺痛。音樂膨脹起來,包圍著他,滲透著他,用一隻大手把他拉起來,把他帶入一個新的、陌生的、美麗的世界——高大的金屬結構的世界,一幅幅綠色的世界,水和樹木的世界,還有在巨大的金屬昆蟲上飛翔的蒼白的小生物的世界。他夢見了他的星球數百萬年來所不知道的事情。

過了一會兒,音樂停了,但有那麼一會兒,他們誰也沒說什麼。

最後,老馬嘆了口氣。“它很漂亮,”他說。

“是的,”劉安業承認。

“可是——”老馬似乎有些困惑——“可是不知怎麼搞的,好像不完整。差不多,但不完全是。好像——好像——”

劉安業嘆了口氣。“再加一個音符就行了。再加一個音符——不多也不少——在漸強的結尾就能把整個交響樂連在一起,結束它。但是哪一個呢?我都試過了,沒有一個合適!”

他的聲音因為激動而提高了,對面的人警告說:“小心,你的臉開始發紫了。”

“我知道,”劉安業悲哀地說,紫色變成了更讓人接受的綠色。“可是我明天需要在文化節上得頭獎。妖冶承諾如果我成功,她就嫁給我。”

“你不會輸的,”老馬告訴他,然後彷彿想起了什麼,“最好,你能拿到最後一個音符。”

“最好,”劉安業絕望地附和著,彷彿他的朋友提出了不可能的要求。“我希望我有你的信心,你大部分時間都是橙色的,而我則是各色的光譜。”

“我沒有你的藝術氣質,”老馬告訴他。“此外,橙色是一種很普通的顏色,我總是為擁有它而感到羞愧。”

當他說這話的時候,他羞得臉色發青,劉安業嘲笑這自相矛盾的說法。

對面的人也笑了,很高興他把朋友的注意力從那張難以捉摸、也許根本不存在的紙條上引開了。

“你知道嗎?太空飛船很快就要到了,”他說,“也許還能趕上音樂節。”

“太空飛船?”

“哦,我忘了你在忙著作曲,沒關注這個訊息。”老馬說。“前些時候,柳隨風,他在他的洞裡有一個望遠鏡,告訴我一艘太空飛船正穿過太空朝我們飛來,可能來自第三顆行星。”

“哦?”劉安業說,並不是特別感興趣。

“不知道他們會不會像我們一樣?”老馬很好奇。

“如果他們聰明,他們當然會的。”劉安業毫不在意地說道。“不過,他們的文化可能會很陌生,他們的音樂——”他停頓了一下,臉色變得非常暗淡。“當然!他們甚至可能會提供我完成交響樂所需的音符!”

老馬搖了搖頭。“你必須自己作曲,”他提醒道,“否則你就沒有資格。如果你沒有資格,你就不能贏,如果你不能贏,你就不能娶妖冶。”

“不過有一個小紙條……”劉安業說。

老馬無奈地聳了聳肩,同情地臉色發青。“規則不是我定的,”他說。

“沒有什麼小紙條,好吧,”劉安業突然下定決心接著說,“如果我要永遠保持紫色,我就要找到最後一個音符。”

這位老馬聽了這話打趣地顫抖了一下,但仍然保持著愉快的橙色。“我不打擾你了,你可以去幹活了,”他說,展開了自己的身子。

“回頭見。”劉安業說,此時,老馬的長腿已經把他帶到了最近的沙丘,然後就看不見了。

劉安業獨自一人,再次拿起吹弦,把它放在他的肚子上,發出了一個清晰、美麗、試驗性的音符,這又不是他想要的。

一小時後,他還沒找到,那聲音就來了。那聲音是低沉而令人不快的隆隆聲,是劉安業從未聽到過的聲音,他想知道那是什麼聲音。他回想起來,在那吼聲響起之前,他曾看見天空中閃過一道巨大的火光。但由於最後一種情況顯然根本不可能發生,他就把整件事當作想象而不予理會,再次試圖從吹弦中引出一些新的音符。

半小時後,老馬興奮地跳躍著越過一個沙丘。“他們來了。”他尖叫著停住腳步,發出黃色的閃光。

“誰來了?”劉安業問,他被打斷了,氣得臉色發紫。

“來自太空的訪客。它們降落在我的洞附近。它們是小生物,只有我們的一半大,但更厚,顏色是灰色的。”

“灰顏色的?”劉安業難以置信地重複了一遍,試圖想象這種不可能發生的情形。

“但只是在外面,”老馬繼續說道。“它們的外殼脫落了,裡面是粉橙色的。”

“啊哈,”劉安業說,好像他一直都在懷疑。“顯然,他們穿著某種灰色的衣服,可能是為了保護自己。”

“他們也把褲子脫了,”老馬急切地說,“褲子裡面是白色的。而且,他們只有兩個人,其中一個留著長髮。”

“真奇怪,”劉安業沉思著,想著自己沒有毛的身體。“不知道他們想要什麼。”

老馬聳聳肩表示他不知道。“那個短頭髮的跟著我,”他說。

劉安業感到恐懼的陰冷的藍色順著他的脊樑爬了過去,但立刻對自己的憤怒把它變成了紫色,他肯定對面的老馬沒有注意到。等他控制住了自己,他說:“好吧,沒關係。我得繼續我的交響樂了。最後請注意——”

“他來了。”

“什麼?”

老馬急切地指了指,劉安業的眼睛順著方向指向了外星人站在附近一個沙丘頂上盯著他們看的地方。劉安業可以感覺到他的面板自動地小心翼翼地變紅,與沙子混合在一起,而永遠信任他的老馬仍然是亮橙色。

“我的天啊,”外星人驚呼道。“它們不僅看起來像改良過的蚱蜢,它們的顏色也會改變!”

“他說什麼?”劉安業問道。

“我怎麼知道?”老馬說。“這是另一種語言。”

“還有它的聲音。”劉安業驚叫道,幾乎不敢相信。“低沉的聲音。甚至比我們的鼓聲還低。”

“它們還在吱吱呀呀地說話呢!”外星人大聲對自己說。

劉安業仔細地打量著這個外星人。正如老馬所說,這個生物很矮,頭上的頭髮剪得很短。它的腿又短又胖,劉安業對這隻顯然不能像它們那樣走動的動物感到一絲憐憫。毫無疑問,它是聰明的——太空飛船證明了這一點——而且這個生物的面板一直是和平的粉紅橙色,這一事實幫助劉安業確信,這個外星人的任務是友好的。

外星人舉起一隻短胳膊,慢慢地向前走。“我是為了和平而來,”他用他們聽不懂的語言說。“我的妻子和我可能是僅存的人類。當我們離開千葉星時,大部分人口已經被原子毀滅了。我想我們是唯一離開的人。”

劉安業感到自己的紅暈漸漸變成了橘黃色,他懶洋洋地猜想著這個外星人說了些什麼。除了天生的好奇心,他其實並不在乎,因為他突然想起了如果他要和妖冶結婚,明天就必須完成的交響樂。但出於禮貌的考慮,他推了老馬一下。

“別光站在那兒,說點什麼!”

老馬慌慌張張,迅速地連續變換了好幾種顏色。他結結巴巴地說:“嗯——啊——歡迎來到我們的星球,哦,來自太空的訪客。”然後示意外星人坐下。

劉安業指責說:“這不是很有建設性。”

“那又有什麼區別呢,”老馬指出,“反正他也聽不懂我們在說什麼。”

“你們這些傢伙看起來不像蚱蜢,”這位來自地球的男子站出來道歉;“就是那兩條長腿在上面愚弄了我。天啊,我真高興在火星上找到了聰明的人;從空中我們看不到任何城市或任何東西,我們擔心這個星球上沒有任何生命。不過,我希望我們能互相理解。”

劉安業愉快地笑了笑,希望這傢伙走開,這樣他就可以為他的交響樂尋找最後一個音符了。他拿起他的吹弦,這樣外星人就不會坐在上面。

“給他演奏一次,”老馬建議道,“並按片段進行停頓。只是最後一段,看看他的反應。你知道,音樂是普世的。”

劉安業正打算這麼做,因為儘管老馬警告他必須自己作曲,但他覺得外星人的觀點可能會有幫助。

他開始演奏。

老馬坐在那裡做著夢,渾身光彩照人,但外星人似乎被音樂弄得有些不安,坐立不安。劉安業想知道,難道他那令人難以置信的作品之美無法為外星人所接受嗎?他認為這種想法不太可能而不予考慮。

“嗯——有點高,是不是?”外星人搖著頭說。

劉安業和老馬都沉浸在悠揚的旋律中,沒有注意到那些無意義的音節。劉安業繼續演奏著,沒有注意到其他的一切,一直飛向那尖叫的漸強高潮,最後以缺失的音符結束。

他隱隱約約地意識到那個外星人已經站起來了,於是他把一小部分注意力轉向了這個動作。劉安業暗自高興地笑了笑,驕傲地臉色發黃,想到即使是來自另一個星球的人也會如此欣賞他的交響樂,以至於站起來跳起奇怪的舞蹈,甚至跟著音樂唱歌。

外星人捂住自己的耳朵,不規則地跳了起來,叫喊著:“不,不,快停下來。音調太高了。我的頭要爆炸了!”

老馬似乎也對他的讚賞表示高興,儘管他們兩人都不懂這句話的意思。劉安業帶著一種他以前從未表現過的熱情,在漸強的最後一個音符中疾馳而去。他停在了他經常停的地方——最後一個音符來了!

忽然發生的事情,讓左葉星人們大吃一驚。剛剛還在歡樂的色彩浪潮中席捲著的他們發現交響曲伴隨著最後那個陌生的聲音完成了。劉安業可以肯定自己會同時贏得節日獎和紅沙獎。最後一個音符是來自另一個星球的生物發出的輕柔的爆裂聲。他們看到他癱倒在地上,腦袋軟軟地。

“我的交響樂完成了,”劉安業歡呼道,現在是一片明亮的黃色。

但是老馬的黃色快樂中卻點綴著綠色。“真遺憾,”他說,“那傢伙不得不用自己的生命來換取機會欣賞你的交響樂。”

“我相信它會覺得這麼做很值得。”劉安業嚴肅地說。“你看見了嗎?它是怎樣隨著音樂跳舞的,彷彿在狂喜的痛苦中,而且它一次也沒有變色!它死的時候一定很高興,因為它知道自己獻身於一項偉大的事業。”

“你也許可以聲稱把那個生物當作輔助工具來使用,”老馬若有所思地說,不過這個說法聽上去比較實用,“雖然現在你完成了演奏。但是節日呢?目前看起來好像沒有別的音符可以使用了。”

“還有另一個,”劉安業提醒道,“長頭髮的那個。我們可以把這個留到明天。”

“完全正確。”老馬站起來表示同意。“我去把它帶過來,你可以把它安全地放在你的洞裡,直到明天晚上。”

“你真是個好朋友,老馬。”劉安業開口說,但另一個早已經跳上沙丘不見了。

他高興地把吹弦拉到合適的位置,開始演奏他的交響樂的開頭音符。外星人一動不動地躺在那裡,腦袋陷在黏糊糊的水坑裡,但劉安業沒有注意到。他甚至沒有想到,在音樂節之後,他再也不能演奏他的交響樂了。他的脊柱愉快地刺痛,他的面板變成了難以忍受的幸福的金黃色。

今晚的音樂很美。