澎湃新聞綜合報道

安特生(Johan Gunnar Andersson,1874~1960),瑞典地質學家、考古學家。因拉開了周口店北京人遺址發掘的大幕,更直接主導了仰韶遺址的發掘,因此被稱為“仰韶文化之父”,改變了中國近代考古的面貌。

1921年10至12月,經中國政府批准,安特生和我國考古學家袁復禮一起進行了首次發掘。根據出土文物,確認是我國遠古文化的遺存。按照考古學慣例,把首先發現地作為該文化型別的名稱,故名“仰韶文化”。

安特生【Johan Gunnar Andersson,1874.7.3~1960.10.29】

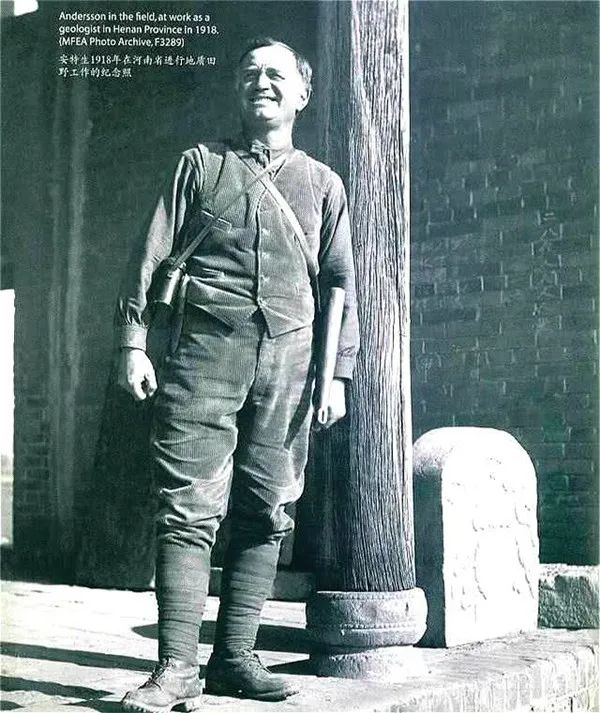

1901年,安特生在瑞典烏普薩拉大學博士畢業後,曾先後兩次參加了1901年至1903年瑞典的南極考察活動,因此名聲大振,安特生被任命為瑞典國家地質調查局局長。1914,他受聘任中國北洋政府農商部礦政顧問,在中國從事地質調查和古生物化石採集。

他的隸屬於由中國學者丁文江和他的同事黃文浩組織和領導的中國國家地質調查局。在此期間,安特生幫助培訓了中國的第一代地質學家,並在鐵礦石和其他採礦資源以及地質和古生物學方面進行了許多發現。之後,由於中國時局動盪,地質考察的研究漸趨停滯,安特生也因此把精力轉向了對古生物化石的收集和整理研究。

安特生在中國的考古學史上,還有一個赫赫有名的稱號——“仰韶文化之父”。

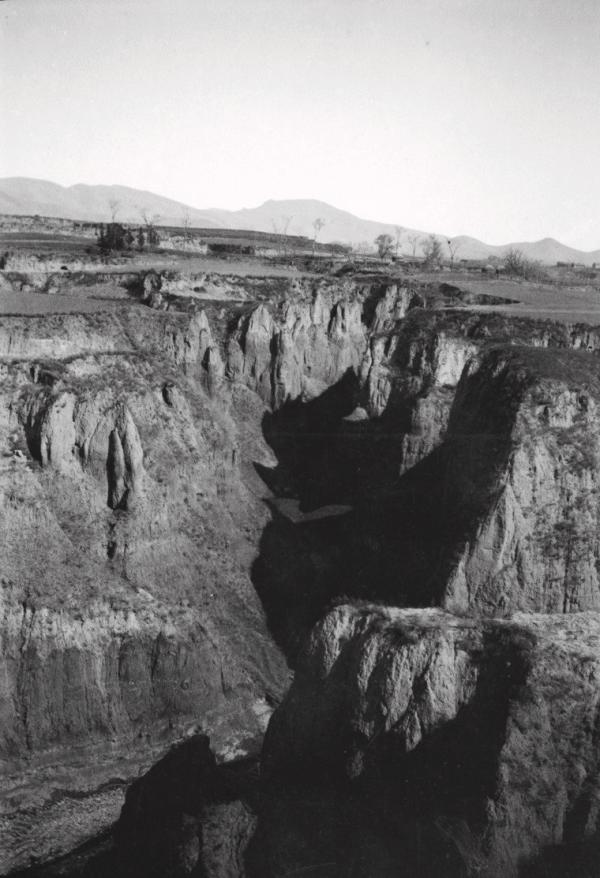

他獲准採集化石之初的1918年,安特生就為採集化石來到河南的瑞典傳教點。當時觀音堂附近新安縣的傳教士馬麗亞·佩特松曾幫助安特生尋找河南西部的遺址,其中就包括澠池縣北部的某些地點,安特生在這裡發現了一些化石。值得注意的是,這些地點距離不久之後即有重大考古發現的仰韶村很近。

1920年深秋,安特生把助手劉長山派往河南洛陽以西地區考察。12月,劉長山回到北京,帶回數百件石斧、石刀和其他型別的石器。這些石器均購自一個地點——仰韶村。安特生早就注意到日本學者在中國東北等地發現了石斧,他本人也已經發表過一篇有關“新石器時代的中國石斧”的短文,因此,他對劉長山帶回的這些石斧十分重視,他覺得這裡面隱藏著一個重大的秘密。

1921年4月18日,安特生帶著5個人第一次來到河南澠池縣,到車站迎接他的,是縣知事胡毓藩。4月21日,前往仰韶村時,胡毓藩安排的陪同人員同樣是縣政府第三科的錄事王茂齋,而且也是在4名警察的護衛下乘坐汽車前往的。那一次,他住的地方,同樣是大戶王兆祺家的閒宅裡。

不過,第一次到仰韶村,安特生並沒有發掘,他只是每天帶著人在村子周圍觀測、照相、考察和蒐集陶片、石斧、石刀等遺物,同時也買村民撿到或存在家中的陶片或石器。

仰韶村處在一個一面環山、三面環水的緩坡臺地上,風景絕美,物產豐富。安特生一到這裡,就被其完美的地態構造、優越的自然條件和寧靜的田園景色所傾倒。他全身心地投入到田野考古和調查中去,在8天的時間內,收集、採掘到了大量的石器和陶片,還有少量的骨器和蚌器,最後裝了滿滿4大箱,僱車運到澠池縣政府第三科,然後裝火車運回了北京農商部。

回到北京之後,安特生對採集到的石器、骨器、蚌器和陶片進行了研究,並結合自己在實際考古和地質調查時所掌握的情況,初步判定仰韶村是中國遠古時代的一處重要文化遺存,且很有必要進行一次考古發掘。

安特生找到地質調查所的負責人丁文江和翁文灝,把自己的想法告訴了他們,贏得了他們的支援。他又去找農工商總長張國淦,為了贏得他的支援,他把自己心愛的黃金菸斗送給了張總長。張總長批准了,但考古不歸他們管,農商部遂將安特生關於請求進行考古發掘的報告呈報了當時的國務院。其後,國務院下發了照準的批文,河南省政府也同意了,安特生因此有了二下澠池進行現場考古發掘的機會。

1921年初夏,安特生被派往山海關附近考察準備籌建的港口葫蘆島,並估測該地區的煤炭儲量。6月,這項工作即將結束的時候,他又發起了對奉天沙鍋屯一帶的考古調查。最後他們發現了沙鍋屯洞穴遺址,出土了大量可與仰韶遺址的出土物相媲美的陶器。

1921年10月25日,安特生前往河南,澠池縣知事胡毓藩指派縣政府第三科錄事王茂齋陪著他們,又叫了4名警察,護送他們乘汽車前往仰韶村,並把他們安排進村中大戶王兆祺家的閒宅中。

然後,他們便開始了發掘前的準備:王茂齋負責聯絡應酬事宜,王兆英、張興民負責採買,王兆祺則負責組織人員的挖掘。而安特生自己,則把帶來的小帳篷搭建在發掘工地上,又架起行軍床,供考古人員休息時使用。

一切準備就緒後,10月27日,安特生和考古學家袁復禮等一起進行了首次發掘。這一發掘,被他曾經的中國助手、中國考古界後來的重要學者李濟,稱為是“一劃時代的科學成果”,“標誌著田野考古在歐亞大陸上最古老的國家之一中國開始了”。

就連名滿天下的胡適博士,也在其1922年4月1日的日記中,稱讚“他(安特生)的方法很精密,他的斷案也很慎重……他自己的方法,重在每一物的環境;他首先把發掘區畫出層次,每一層的出品皆分層記載;以後如發生問題,物物皆可覆按”。

安特生的工作,配得上李濟和胡適博士的稱讚。他是個認真的人,整天呆在工地上指導發掘,絕不疏忽任何一個發掘的細節,有時候甚至在工地上過夜,為的是隨時解決挖掘過程中發現的問題。

而和他一起工作的中國學者,則從他身上獲得了近代考古的知識、科學原則、理念和方法,改變了中國之前只有金石學而沒有現代意義上的考古學的現狀。

安特生或許沒有意識到這些,他繼續示範著。不算太忙的時候,他不願意歇著,就讓村民王德潤帶著他採集岩石和古生物標本,詳細考察周邊的地質、地貌和地層情況。這也為後來中國的史前考古做出了榜樣。

安特生的挖掘工作持續了36天,直到12月1日才結束。他們一共開挖了17個發掘點,陸續出土了大量的陶器、石器和少量的骨器、蚌器等珍貴遺物。發掘結束後,安特生還在村民王德全家的地堰上樹立了一塊木牌,上面寫著“仰韶文化區”五個大字,以示保護。

在仰韶村發掘完回到北京之後,安特生立即組織專家、學者對所帶回來的實物進行“會診”,發現這些實物以磨製石器與彩陶共存為特徵,經過系統、全面的研究、鑑定、比較、分辨和論證,按遺存深度進行逐層分析,結果一致認定了安特生的判斷:這裡是中華民族新石器時代的文化遺存。按照考古慣例,以首次發現地命名為“仰韶文化”,因其遺存中也多有彩陶,所以也被成為“彩陶文化”。

“仰韶文化”的發現,不僅使“中國無石器時代”的理論不攻自破,也為尋找中國文化與西方史前文化之間的可能聯絡提供了線索。

據相關文章介紹,安特生當年住過的小院坐落在仰韶村西北角,坐北向南,前房後窯。東廈房還完好存在,只是青磚包石頭心的山牆,斑斑駁駁,愈顯蒼老;西廈房已經倒塌,僅剩半截山牆;北窯還在,經過一百多年的風雨侵蝕,窯門處只剩下原來的門踩石。

(本文據相關安特生資料及猛獁新聞李長需文等綜合整理)

責任編輯:李梅