本文來源於 真實故事計劃(id:zhenshigushi1),歡迎關注及投稿,符合者將獲得【1800元或2500元/每篇】稿酬。

今年是建築大師梁思成誕辰120週年。他的一生,與北京緊密相連。這座古都是他自少年起就生活在其中的故鄉,也是他開啟建築史研究的第一站。上世紀50年代,當北京的古蹟建築面臨拆毀的命運,梁思成為保護它們而四處奔走,他與這座城市的牽絆,深深地影響了彼此。

出建國門地鐵站,經貢院東街,過東總布衚衕,向北拐入北總布衚衕。這是一條南北向的巷子,平房和低層樓宇雜居,被四周的高樓圍擠。寬闊的只有頭上北京深秋的天空,高遠湛藍。

過了22號是一段長長的圍牆,走完便到了28號。24號的故居無跡可尋。巷中閒聊的幾位老人手指圍牆:24號梁思成故居?就在這裡面。

梁思成,著名思想家梁啟超的長子,建築大師,中國古建築研究的先驅。戰亂頻仍的年月,他堅持考察了上百個縣市、上千座古建築,寫成第一部系統研究、整理中國建築藝術的著作——《中國建築史》。

北總布衚衕24號曾是梁思成的居所。1931至1937年,他和家人在這裡度過了一生中最為安定、幸福的六年時光。梁思成在不遠處的營造學社從事心愛的古建築研究事業,妻子林徽因經常和他一起外出考察。閒暇時,他們在家中美麗的院落裡和徐志摩、沈從文、金嶽霖、費正清等文化界的好友聚會暢談。梁思成的儒雅和善、林徽因的聰慧機敏,使24號院成為北京名盛一時的文化沙龍。夫妻倆的兒子梁從誡,也正是出生在這裡。

可以說,北京是孕育建築學家梁思成的母體,也是他的人生舞臺。等到北京城面臨改造,他又挺身而出,為儲存它典雅的舊城風貌和無數古蹟建築奔走呼告,耗盡心力。守護北京,成了梁思成一生最重要的一場戰役,並深深地影響了人與城市的命運。

1949年1月,當時的北平解放,併成立了都市計劃委員會,梁思成任副主任,負責古城的規劃建設。這是家國情懷濃厚的梁思成最渴望能加入的事業,抗戰勝利後從四川北歸的途中他就想:回到北平,最好能當上工務局長,把日本侵略者在北平市容上留下的一切痕跡全部剷除掉。

在都市計劃委員會的最初兩次會議上,梁思成就明確提出,應當把新的行政中心建在北京西郊,保護以中軸線為中心的舊城的風貌,也給新城區充分的發展空間。之後,他結識了曾在英國學習城市規劃的建築師陳佔祥,觀點一致的兩人合作完成了《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》,即著名的“梁陳方案”。

在方案中,梁思成和陳佔祥建議,在舊城以西約1.5公里的月壇與公主墳之間建立首都的新行政中心,將國家機關單位的辦公地點集中在這一區域。因為北京舊城人口、建築密集,如強行在舊城中擠入新行政中心,勢必造成交通、居住擁擠,也會破壞舊城的整體風貌。

多年後,當北京飽受交通擁堵、環境惡化之困,只能像“攤大餅”一樣層層向外擴張時,很多人懷念起“梁陳方案”,稱讚它的科學性和前瞻性。但在當時,科學性或許並非決策者的首要考量。

最終被選擇的不是“梁陳方案”,而是蘇聯專家為北京制定的規劃:在舊城建設行政中心。“梁陳方案”被指責為“企圖否定”中軸線作為全國人民嚮往的政治中心地位。

駁雜的新建築在長安街、東交民巷操場拔地而起。和梁思成將北京建成環境幽美的政治、文化中心的主張不同,在強烈的社會主義建設熱情下,決策者要把北京變成工業城市。北京市長告訴梁思成,領導人說,希望從天安門上望去,下面是一片煙囪。

拆牆派認為城牆阻礙交通,且是封建帝王的遺蹟,應該拆毀。為了保護已有五百多年曆史的明城牆,梁思成抱病寫下《關於北京城牆存廢問題的討論》,力陳城牆的“氣魄雄偉、精神壯麗”,“它是我們的國寶,也是世界人類的文物遺蹟”。他建議在全長39.75千米的城牆上栽種花木,建成“全世界獨一無二”的“環城立體公園”;至於交通問題,可以透過在適當地點開城門來解決。

他的懇求被無視。從1952年開始,北京外城城牆被陸續拆除。

今天,北京僅餘兩段城牆,其中一段自崇文門至東南角樓,全長1.5千米,是現存最長的城牆遺址。牆磚參差,上生衰草,像遍歷劫難後沉默的老者。

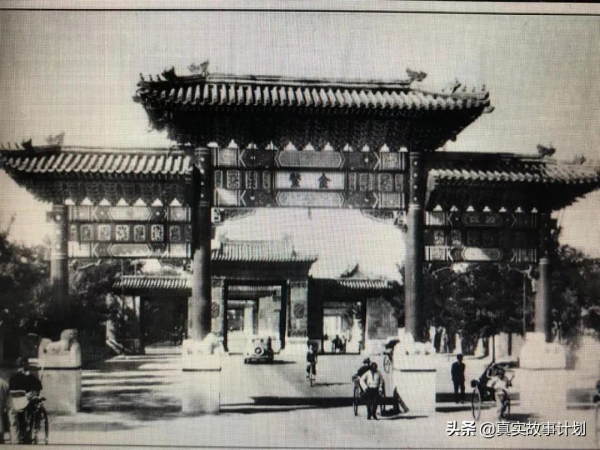

破壞與摧毀在繼續。天安門兩側的長安左門、長安右門相繼拆除後,城樓和牌樓成為下一個目標。

北京舊城有幾十座城樓,矗立在城牆之上,白鳥環飛,巍峨壯麗;飛簷畫棟的牌樓則是街道的美麗裝飾。梁思成進言、上書、發表文章、與“拆除派”爭論,力圖保護這些遺珍。

關於“拆除派”一再強調的交通問題,梁思成有嚴密的思考與對策。例如橫跨中海、北海的著名景觀金鰲玉蝀橋,梁思成設計在它的南側另建一座新橋,與舊橋分別作為上、下線,疏解交通。將橋兩側的金鰲、玉蝀兩座牌樓搬到新、舊兩座橋之間的空地,成為景觀。設計圖的線條畫好後,梁思成親自渲染加色。年過半百的他畫了一個通宵,終於完成了圖卷。

但這並未能改變金鰲、玉蝀牌樓被拆除的命運。

帝王廟的兩座牌樓面臨拆除時,梁思成格外痛惜。在他看來,“北京的古代牌樓屬這兩座構造形式最好,雕作最為精緻。”焦急之下,他致信領導人,動情地描述牌樓的美,尤其是它們在夕陽餘暉中的莊嚴和詩意。領導人的回覆意味深長:夕陽無限好,只是近黃昏。

古蹟屬於歷史。夕陽下,城樓、牌樓一座座消失。

狂飆猛進的城市改造運動,餘震持續到了半個世紀後。2000年,北京提出危舊房改造計劃,大片衚衕、四合院被夷為平地。2009年,北總布衚衕24號院被拆除。訊息傳出,輿論譁然。然而,梁思成長女梁再冰的反應卻很淡漠,她對媒體說:我父親想儲存的是北京城,而不是自己住過的房子。

拆毀古蹟建築的決策,出乎梁思成意料。僅僅在幾年前,他對未來充滿理想主義的憧憬。

1945年3月,梁思成致信清華大學校長梅貽琦,建議清華創辦建築系,為戰後重建培育人才。梅貽琦很快同意,並任命梁思成為系主任。從南方回到北平後,梁思成攜全家住進了清華園新林院8號。

1948年年底,解放軍兵臨北平城下,包圍了平津一線的國民黨軍隊,戰事一觸即發。想到城中諸多古蹟可能會毀於兵燹,梁思成心急如焚。等到12月18日晚上,一位解放軍幹部在清華大學政治系主任張奚若的帶領下前來拜訪,請梁思成在地圖上標註出北平的文物古蹟,以便萬一攻城時保護古建築。

之後,解放軍再次與梁思成接洽,請他組織編制《全國重要建築文物簡目》,目的同樣是為了在戰爭中保護建築文物。梁思成帶領建築系教師夜以繼日地工作,僅用時一個多月就完成了這樁使命。《簡目》的第一項是“北平城全部”:世界現存最完整最偉大之中古城市;全部為一整個設計,對稱均齊,氣魄之大舉世無匹。

竟然,有打仗時還想著保護文物建築的軍隊,深受感動的梁思成自此對未來滿懷信心。後來他回憶:過去,我對共產黨完全沒有認識。從那時候起,我就“一見傾心”了。

1個月後,梁思成夫婦在家中迎來了多年好友、著名作家沈從文。當時,沈從文因為作品被斥為“反動文藝”,遭遇來勢洶洶的批判而陷入巨大的精神危機:“我不毀也會瘋去。”擔心老友的梁思成,專程寫信邀沈從文到清華園休養。

也許是校園的寧謐和朋友們的安慰起了作用,住進清華的沈從文顯得放鬆了不少。在幾天後給沈從文夫人的信中,梁思成寫道:生活極為安定愉快,人人都是樂觀的,懷著希望的照樣工作。二哥(沈從文)到此,至少可以減少大部分精神上的壓迫。

梁思成或許期待自己的樂觀能感染老友。目睹一切的沈從文感到,梁思成將會在即將到來的時代大顯身手,自己卻無法在其中找到位置。

今天的新林院8號改做了咖啡館,四壁張貼著梁思成夫婦的照片、圖畫,輕鬆愜意的氛圍,讓人很難想象上世紀四十年代末五十年代初,這所院落像一葉舟,在時代浪潮中的起落沉浮。梁思成和林徽因在這裡完成了國徽、人民英雄紀念碑的設計,感受了作為藝術工作者所能獲得的至高的成就感,又很快遭受否定和冷遇。

一次會議上,梁思成為保護古蹟,和時任北京市副市長、自稱“改革派”的吳晗針鋒相對,吳晗斥責:將來北京城裡到處建起高樓大廈,您這些牌坊、宮門在高樓包圍下豈不都成了雞籠鳥舍,有什麼文物鑑賞價值可言!梁思成當即痛哭失聲。

早年,沈從文曾懷著文學家的天真,寫下一篇《蘇格拉底談北平所需》,借古希臘哲人蘇格拉底之口,描述對北平未來的設想:“北平首宜有一治哲學,習歷史,懂美術,愛音樂之全能市長”,認為梁思成若能擔任北平副市長,“實中國一大光榮事。”

雖然沒有當副市長,但梁思成確如沈從文期待的那樣,深度參與了北京的建設。然而,變幻不定的政治氣候下,理性的聲量越來越微弱。解放初梁思成懷抱的“樂觀”、“希望”漸漸遠離,取而代之的,是當時沈從文所感到的“精神上的壓迫”。和沈從文一樣,在狂熱的新時代裡,他漸漸無法找到自己的位置。

古蹟漸次被毀,失去,似乎成了梁思成生活的主題。很快,他迎來了最具毀滅性的喪失。

1955年4月,林徽因病逝。當時,梁思成就住在她隔壁的病房,但他沒能聽到妻子的告別。前一天深夜,林徽因對護士說,想見見丈夫,因為時間太晚,護士勸阻了她。等梁思成醒來趕到妻子床前時,她已經陷入了昏迷。他只能握住妻子枯槁的手,淚流不止。

不能止息的或許還有回憶——

——剛回國在東北大學初創建築系,他是系主任,妻子是他手下唯一的老師;

——在北京營造學社工作時,妻子經常和他一起外出調查古建築;

——抗戰時流亡四川李莊,妻子長年臥病,但只要身體狀況稍稍好轉,就堅持幫他繪圖、查詢文獻;

——她拖著病體,用嘶啞的聲音當面斥責吳晗:你們把真古董拆了,是要後悔的!到時再想建,就只能建假古董!

妻子是他建築之路上最忠實的同伴和支持者,也彷彿是另一個他,一個更率真、剛烈的他。

圖|梁思成、林徽因一同測繪古蹟

富於文學才能的林徽因還是一位出色的詩人。在那些輕靈溫婉的詩句裡,她常常嵌入建築的美:

是誰笑成這百層塔高聳,

讓不知名鳥雀來盤旋?是誰

笑成這萬千個風鈴的轉動,

從每一層琉璃的簷邊

搖上

雲天?

如今,“百層塔”和“琉璃簷”都被摧毀了,妻子動人的笑聲也永遠離去。

而批判卻到來了。

就在林徽因去世前三天,《人民日報》發表社論,批判“某些建築師中間的形式主義和復古主義的建築思想”。而早在這年一月,會議已經決定,正式開展批梁運動。5月,成立批判梁思成辦公室,組織撰寫大量批判梁思成建築思想的文章,將他提倡的民族形式斥為“唯心主義、形式主義、復古主義”。

重壓之下,梁思成於5月27日寫了檢討,批判自己的“錯誤理論”,追悔“自視為專家,不服從領導。”他還不得不主持會議,批判昔日的親密夥伴陳佔祥。

自此,梁思成的學術生命基本終結,他幾乎再沒有寫過建築論文。那支曾用來繪圖、著述的筆,在此後的十數年時間裡,最大的用途是寫各式各樣的檢查。

時代的疾風同樣摧折了朋友們。沈從文放棄寫作,轉向文物研究;與梁家多年為鄰的哲學家金嶽霖被迫徹底改造思想。他安慰梁思成:你學的是工程技術,批判了藝術的一半,至少還留下工程的一半。我卻是連根拔掉,一切從新學起。要講痛苦,我比你痛得多,苦得多。

但金嶽霖或許忽略了一點,和純粹的精神煎熬相比,梁思成的痛苦是具像的——他目睹一座座自己視作生命的古蹟建築被拆毀:“拆掉北京的一座城樓,就像割掉我的一塊肉;扒掉北京的一段城牆,就像剝掉我的一層皮。”這樣的痛苦不能見容於當時,領導人評價:北京拆牌樓,城門打洞也哭鼻子,這是政治問題。

1966年,梁思成被定為“反動學術權威”,一家五口被趕到一間僅有24平米、窄小陰冷的房屋。研究了一輩子建築的學者,失去了基本的棲身之所。更致命的是精神摧殘:一張批判他的漫畫大字報上,他的頸上掛著北京城牆,下面寫著:我們北京的城牆,更應稱為一串光彩耀目的瓔珞了。這是梁思成寫過的一句話,被作為“罪證”。

而此時,北京僅剩的內城城牆正被拆除。

聽說拆西直門時挖出了一個元代的小城門,梁思成特別想看看。病中行動不便的他懇求第二任妻子,去西直門幫他拍張照片。妻子不假思索地拒絕了:跑到那兒去照相,你想讓人家把我這個“反動權威”的老婆揪出來示眾嗎?咱們現在躲都躲不過來,還自己送上去挨批嗎?城門很快被拆毀,他沒能看到。

此前,梁思成在遊桂林疊彩山時寫過一首詩:登山一馬當先,豈敢冒充少年。只因恐怕落後,所以拼命向前。他深信時代是進步的,需要去除自身陳舊、落後的部分去追趕。然而,結果卻是被拋得更遠。得知自己早年勘察過的河北的一所遼代寺廟被拆毀,人們說“遼代的木頭有什麼用?不如拿去修橋”後,他常常自嘲:我也是一塊遼代的木頭。

今天重走北京舊城,仍能依稀從角樓的飛簷、衚衕的青磚、脆亮的鴿哨中領會到它古老悠長的氣韻。可以想見,還保持著完整風貌的時候,它的闊大、明朗、淵深是怎樣涵養著自少年時起便在此生活的梁思成,型塑他寬厚儒雅的性情,給他物理和精神的雙重庇護與滋養。這座城裡四處散佈著的梁思成的生命痕跡,是他與北京血脈相連的證據。

梁思成初到北京,是在1913年。12歲的他和全家從日本返回中國,定居北京,就住在北海附近的南長街上,而梁啟超的辦公室在北海公園門口的團城。古老的都城從此成了梁思成的家。

3年後,梁思成考入清華學校。在校期間,他和同樣出身名門的林徽因相戀了。彼時林徽因剛和父親自歐陸游歷歸來,她對梁思成說,自己將來想學建築。當時梁思成還不知道建築是什麼,林徽因告訴他,那是包括藝術和工程技術為一體的一門科學。愛繪畫的梁思成,也選擇了建築作為專業。

1924年,梁林相偕赴美,分別就讀於賓夕法尼亞大學建築系和美術系。在那裡,梁思成接受了嚴格的專業訓練。學習建築史時,他發現歐洲各國對本國的建築都有系統的整理和研究,而中國卻沒有自己的建築史,甚至不認為建築是一門藝術。這樣的空白,讓他立志投身中國古建築研究。

1928年,新婚的梁思成和林徽因回到中國,不久,梁啟超病逝。梁思成親自為父親設計了墓地,安葬在北京西山樑氏家族墓園。北京不僅是生活地,也是親人的埋骨之所,牽繫著梁思成最溫柔的情感。

在東北大學任教3年後返京,梁思成進入營造學社工作。這是一個專門研究古建築的學術團體,一群心繫傳統的學者聚到這裡,揭開了探尋中國建築史的第一頁。而梁思成的研究,正是從北京開始。

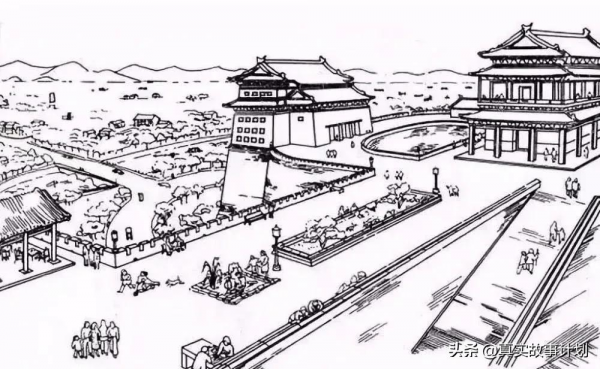

彼時的北京,在美國建築學者埃德蒙·培根筆下,是“人類在地球上建造的最偉大的單個作品”,擁有眾多精美絕倫的文物建築。尤其是在它的精華——長7.8公里的中軸線上,由南至北依次坐落著永定門、正陽門、天安門、故宮三大殿、神武門,至景山最高點萬春亭抵達北京城中心點、再由地安門到鼓樓、鐘樓。梁思成飽含自豪地讚譽:有這樣氣魄的建築總佈局,世界上就沒有第二個。

北京的壯麗催化了他對建築學的熱愛,研究之外,梁思成經常帶女兒登上景山,俯瞰這座心愛的城市。除了對故鄉的眷戀外,還有學者對古蹟的珍視。

到營造學社的第二年,梁思成開始從史書、文獻中尋找線索,外出調查、測繪古建築。依靠騎馬、騎驢和步行,夜宿荒寺陋店,間或還要躲避兵匪,梁思成和同事們走遍了華北、山西、河南、陝西等地,在5年間調查了137個縣市、古建築1800餘座,完成測繪圖稿近2000張。雖然因為早年車禍受傷造成右腿微跛,但在同事的回憶裡,梁思成“爬樑上柱的本事特大”。

抗戰爆發,梁思成帶家人南下,開始流亡生涯。輾轉抵達昆明後,營造學社重新開始工作,後來又遷至四川李莊。

李莊的夜晚萬籟俱寂,梁思成在煤油燈下繪圖,教兒女讀杜甫的詩:劍外忽傳收薊北,初聞涕淚滿衣裳。美國的大學和朋友來信,邀他一家赴美,梁思成回覆:我的祖國正在災難中,我不能離開她。

1946年,抗戰勝利近一年後,梁思成一家回到北京。他的同齡人、土耳其詩人納齊姆·希克梅特說過:人生有兩件東西是不會忘記的,那就是母親的面孔和城市的面孔。闊別近10年後,梁思成終於又見到了故鄉雄渾壯麗的面孔。但這卻是北京舊城的最後一瞥。

1972年1月,梁思成病逝。之後半個世紀,北京的城市建設屢經波折,他在北總布衚衕的故居也被拆除。後來在媒體的呼籲下,開發商在距原址數十米的地方重建院落,封鎖在圍牆內。有媒體報道,梁再冰回北總布衚衕時說,我根本不覺得那是故居,跟我一點關係也沒有。

也許,梁再冰心中的北京城定格在了昔日——1946年,17歲的她和父母、弟弟結束了九年的流亡,回到故鄉。一天傍晚,她和母親坐三輪車路過北海,母親突然大聲叫她:回頭看!

多年後,梁再冰還清晰地記得自己回頭望時,身披落日餘暉的金鰲、玉蝀牌樓——正是梁思成後來通宵畫圖試圖保護的那兩座:“非常非常美”。

當時的梁再冰不會想到,數年後,這兩座牌樓,連同北京無數的文物古蹟,都將消失不見。

- END -

撰文 | 羅蘭