自1924年黃埔軍校建立之後,山東陸陸續續有2000餘位青年人考入其中,因而在國軍序列當中系黃埔出身的山東籍將領不在少數,而其間便包括深受蔣介石器重的的“三李一王”。

那麼蔣家軍隊著名的將領“三李一王”,他們都是誰?最後結局怎麼樣?

“三李”同為山東籍黃埔一期

蔣家軍隊當中,所謂“三李”指的便是李玉堂、李延年、李仙洲三人,而之所以三人被並稱為“三李”,不僅僅因為三者同屬山東青年,更因其他們同為黃埔一期學員。

1924年2月14日,黃埔軍校籌備處擬招生324名,根據各省份實際狀況劃分招生名額,而山東省最終則分配到了12個名額。

屆時由於各省大多處於軍閥勢力的實際掌控之下,大張旗鼓的招生並不可取,只能委託國民黨一大代表返回原籍之後代為招生。

而山東省為黃埔軍校選派優秀青年人才的總負責人便是王盡美,他是我黨的創始人之一,亦是山東黨組織的創始人。

王盡美為李玉堂、李延年、李仙洲等共計10位山東青年開具介紹信,並安排他們前往上海參加複試,而主持這場複試的便是時任國民黨國民黨代理宣傳部長、上海執行部秘書的毛主席。

關於該次複試毛主席在後來1954年10月18日的國防委員會第一次會議中還曾提及“我還曾經在上海為黃埔招過一期學生,地址是上海環龍路44號。”

“三李”在內的10位山東青年乘坐火車抵達上海後,被安排在名利客棧居住,直至4月中旬全員透過複試,並領取30銀元前往廣州參加下一度考試。

成功透過最後一次考試邁入黃埔門檻之後,李仙洲、李延年皆被編入了四支一期學生隊伍中的第三隊,而同隊者亦包括陳賡、杜聿明等人。

由此在黃埔軍校當中,作為一期學生的“三李”開始接受緊鑼密鼓的軍事培訓,直至同年12月畢業後開赴東征前線。

而在此過程當中,有著同樣報考經歷、同為山東籍黃埔一期學生的“三李”之間奠定了深厚的友誼。

彼時的黃埔軍校大門上已然掛上了那副著名的對聯“升官發財請往他處,貪生畏死勿入斯門”橫批“革命者來”。

毋庸置疑,彼時的“三李”又或其它黃埔學生皆是有著革命志向的愛國青年,正因如此方才不畏艱險的報考黃埔軍校。

然而後來隨著蔣介石對孫中山先生的背叛,致使包括“三李”在內的部分黃埔學生走上一條歧路。

身處於黃埔軍校之際“三李”皆是一期學子,而離開黃浦軍校之後,三人則迎來了各自並不相同的人生。

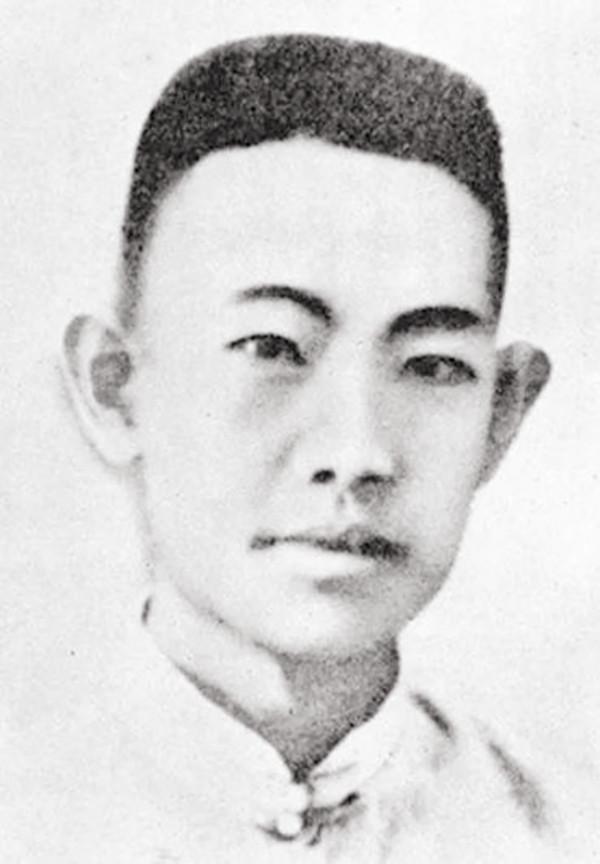

李玉堂

黃埔一期畢業之後的李玉堂,被分配到了國民革命軍一師二團任見習官,此後由於英勇作戰、屢立戰功李玉堂陸續被晉升為:少將營長、陸軍三師八旅八團團長、三師八旅旅長等職務,而在1931年初李玉堂已然成為第三師師長。

關於李玉堂戎馬生涯當中的高光時刻,平叛陳炯明的戰鬥中“奮不顧身冒著敵人炮火,第一個登上雲梯將戰旗插上城樓”是為其一,而抗日戰場上的李玉堂,同樣有著一份不容忽視的汗馬功勞。

抗戰時期作為第十軍軍長的李玉堂奉命駐守長沙,由此參與了四次長沙會戰當中的前三次。

四次長沙會戰當中,尤以第三次長沙會戰戰果最為顯著,其勝利極大程度振奮了舉國抗日之信心亦令世界為之震驚,而在該次長沙會戰之中李玉堂所部可謂功不可沒。

1942年1月1日凌晨,隨著日軍第3師團向長沙東南高地阿彌嶺、林子衝發起攻擊,長沙保衛戰旋即打響。

屆時第九戰區最高司令長官薛嶽,命李玉堂率領第十軍承擔守衛長沙城的重任。

接到作戰命令後的第十軍由上至下戰意盎然,只因此前第二次長沙保衛戰的過程中,由於作戰不利令第十軍蒙受了恥辱,因而對於眼前這個一雪前恥的機會他們一定要牢牢把握。

心懷必死之志的李玉堂更留遺書一封,其間不僅說明長沙保衛戰的重要意義,更囑託妻子待兒子長大令其繼承父親衣缽繼續投身革命。

1月1日,南下日軍在長沙城北、東、南三面合圍,其間第40師團在南、第3第6師團位於東南,第4師團則處東北,待集結完畢之後便悍然向長沙城發起攻擊。

而早在日軍對長沙城發起攻擊之前,善於構築防禦工事守城的李玉堂命令第十軍上下,迅速構建起堅固的半月形防線。

歷時三天的激戰過後敵我雙方皆是損失慘重,值此之際日軍方才突破長沙城的外圍防線進入市區當中。

而此時的第十軍上下已然折兵損將高達三分之一,但是在李玉堂捨生忘死的引領下,戰士們依舊士氣高漲毫不退讓。

待戰至1月4日黃昏之時,長沙城內已然鮮血橫流、屍橫遍野,然而在第十軍的苦苦支撐下,未能攻破長沙的日軍因彈盡糧絕而被迫撤退。

然而值此之際日軍的退路早已被其它中國軍隊所截斷,在薛嶽的安排下東南西北四路截擊軍隊形成包圍圈開始圍殲日軍,而第十軍殘餘軍隊亦由內而外發起攻擊,如此長沙保衛戰進入了反擊階段。

隨著此後陸續的追擊作戰,1月18日長沙會戰正式以中國軍隊的完勝告終,中國軍隊以傷亡28116人的代價,斃傷日軍高達56944人。

海內外為本次勝利皆一片震驚,無數華僑高度評價了本次勝利併為中國軍隊捐款捐物,其間便包括著名愛國華僑陳嘉庚,美國總統羅斯福亦曾稱:盟軍的勝利,全賴華軍長沙大捷。

回顧整場長沙會戰,作為第十軍軍長的李玉堂可謂功不可沒,這場勝利不僅為他抗戰生涯留下了濃墨重彩的一筆,更令他被提拔為第27集團軍副總司令。

抗戰勝利之後,李玉堂受命出任第十綏靖區中將司令官,值此之際由於蔣介石悍然發動內戰,曾在抗日戰爭中同仇敵愾的兄弟部隊,無可避免的兵戈相向。

1948年7月13日,李玉堂部與許世友將軍、譚震林所部交戰後敗下陣來,其部六萬餘人付之一炬,李玉堂隻身逃亡徐州。

此後蔣介石再度啟用李玉堂任命他海南防衛副總司令、第一路軍總司令兼第三十二軍軍長,並於此後率部駐守海南島。

在他駐守海南島期間,我華南分局策反委員會曾與之取得聯絡,動之以情曉之以理爭取李玉堂加入反內戰陣線。

當李玉堂表示同意之後,我黨更派遣聯絡員到達其部,幫助其伺機發動起義,以策應我軍進行登陸作戰。

然而1950年5月四野第十五兵團發起海南戰役之際,由於交通中斷李玉堂未能及時接到我黨指示不敢冒然行動,與此同時由於海南守軍派系林立起義艱難,李玉堂礙於重重原因只能伺機而動。

因此直至解放軍佔領海南之際,李玉堂也未能成功發動起義,且在國軍敗兵洪流裹挾之下撤退到了臺灣。

1950年身處臺灣的李玉堂遭叛徒出賣其與我黨之間的聯絡,因此被逮捕入獄,並在1951年2月5日被以“通共有據”罪名殺害於臺北碧潭,時年52歲。

回顧李玉堂的戎馬一生,昔年間抗日戰場上的卓越功績又或海南戰役前的迷途知返,皆是彌足珍貴的,然而卻在臺灣當局的迫害下淪落至如此結局。

感念於李玉堂生前所為,1983年經山東省人民政府批准,李玉堂將軍被追認為革命烈士。

李延年

1924年離開黃埔軍校之後,“三李”皆投身於北伐戰場之中,而李延年自然也不例外,甚至於深受蔣介石賞識的李延年,升任排長、連長、營長的時間都要早於其他二人,時至27年便擔任了第一軍二師五團團長。

縱觀李延年的戎馬生涯,實質上並沒有形同上述李玉堂長沙保衛戰那般的戰績,與此同時勝績與敗績也在五五之間。

1927年蔣介石發動“四·一二”反革命政變,令北伐戰爭喪失了原有的意義淪為了新舊軍閥之間的權力之爭。

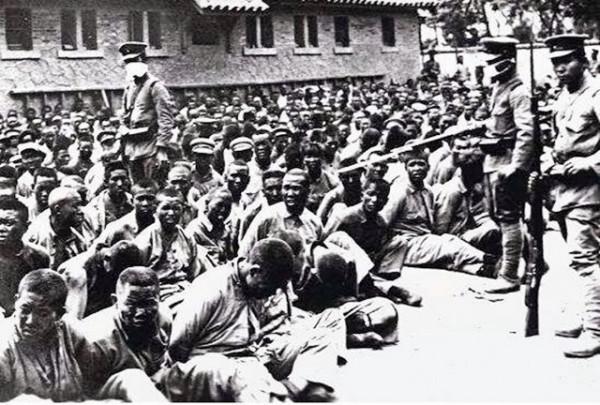

1928年4月,北伐軍攻克徐州、泰安之後進佔濟南,值此之際日軍以保護日僑為藉口,悍然出兵山東以阻撓北伐,並釀造了震驚中外的“五三慘案”,一萬餘中國軍民慘遭屠戮。

值此之際,北伐軍上上下下義憤填膺意與日軍決一死戰,然而奉行不抵抗政策的蔣介石不僅下令不準還擊,更在5月7日召開秘密會議,決定繞開濟南繼續北伐,同時由李延年、鄧殷藩兩團掩護大軍撤退最後突圍。

接到命令後的李延年,率部自8日到10日與日軍對抗長達三個晝夜,因此前“五三慘案”早已令戰士們義憤填膺,因而即便城牆工事悉數在敵人炮火下付之一炬,但陣地卻始終堅固如初。

戰至11日凌晨,李延年率守軍撤出濟南,雖遭遇伏擊傷亡慘重但也完成了蔣介石下達的任務,因此蔣介石曾當眾誇讚其“李延年見危授命,臨難不懼,令人欽佩”。

雖然此時的北伐戰爭已然喪失意義,但是該次作戰的物件是為日軍,因而也可歸於李延年的抗戰經歷。

而在此後的戎馬生涯之中,接肘而來的便是對紅軍的圍剿,戰場交戰對紅軍造成的損失姑且不論,1934年其部槍殺紅軍俘虜500餘人的劣跡實在令人憎惡。

抗日戰爭時期李延年先後率部參加淞滬會戰、支援臺兒莊會戰以及保衛徐州、武漢等戰役,而若論其功績最大者,莫過於抗戰末期的潼關作戰。

1944年5月,日軍以10萬人馬兼10萬偽軍自洛陽進犯,妄圖進取潼關、西安、寶雞後直抵四川。

屆時蔣介石從胡宗南麾下三十四、三十七、三十八、四十集團軍當中各抽調兩個軍以及川軍三十六集團軍4個師、西北軍四十軍2個師,共計30餘萬人的兵力,交由時任三十四集團軍總司令李延年統一指揮,任命其為抗日前敵總指揮率軍堅守潼關。

戰役打響之後,由於胡宗南的部隊長期以來養尊處優怠於作戰,導致防線在日軍衝擊下迅速瓦解,甚至有師團長臨陣逃脫的現象頻頻發生。

值此之際,李延年要求特務團堵截潰退官兵,同時下令撤退至第二道防線,此外更將兩名棄陣而逃的團長槍決,判處作戰不力的師長戴慕真無期徒刑。

實質上早在此前李延年便已經預料到了這種情況發生的可能性,因此受命之初便向蔣介石請示若有臨陣脫胎、作戰不力者,軍長以下由蔣介石處理,師長以下就地槍決。

對此蔣介石予以肯定回覆,並稱“師長級別若有不聽指揮打了敗仗的,可便宜行事”。

李延年大刀闊斧的一番舉措無疑震撼了全軍上下穩定了軍心,因此他復又趁勢指揮部隊發起反擊,4天時間裡奪回失去的陣地,令日軍再難進犯。

至此抗日戰爭實質上已然步入尾聲,1945年日軍投降前夕,李延年復又被蔣介石提拔為第十一站區副司令長官兼山東挺進軍總司令,同年8由復又被委任為山東受降區受降官。

由此李延年回到了昔年間作戰的地方——濟南,然而這一次卻是以受降官的身份來到濟南,然而該次受降當中其表現出的寬容態度,以及未繳械便放任日軍離去等所作所為,一時間在國內引起了無數聲討。

與此同時,其查封濟南日偽銀行之後竟從中提取大量金銀犒賞三軍,如此濫發獎金不僅違背軍令,實質上其損害的乃是人民的利益。

其面向人民以1:200的摺合率將法幣與偽儲幣兌換,導致手中有法幣的國軍以數十倍的差價取得人民群眾手中的實物,儼然對人民造成了新一度的搜刮。

如此狀況下,國軍內部在上級的引領下奢靡之風盛行,一場場雞尾酒會如若流水,以此也不難窺見後來國民政府潰敗的原因。

抗戰結束之後接肘而來的自然是蔣介石悍然挑起的內戰,不過面對解放軍的鐵蹄其陰謀無可避免的覆滅,而這一階段之中李延年的個人情況,一如整個國民政府一般急轉直下。

1948年8月後,李延年被陸續委任為徐州“剿總副司令兼第九綏靖區司令官”以抵抗華東野戰軍,然而此後的一場徐蚌會戰當即令他踏上了敗退之路。

此後蔣介石復又任命他為京滬杭警備副總司令兼南京江防司令,然而百萬雄師飛渡長江令其瞬間向南狂奔逃至福建。

身處福建的他再次接到任命,成為福州綏靖公署副主任兼第六兵團司令官,駐守平潭島。

8月11日三野第十兵團發起福州戰役,僅歷時7天便解放福州直取平潭島,此時的李延年一如驚弓之鳥,不等蔣介石下達命令便自行棄島逃到了臺灣。

正因如此,1950年之際蔣介石追究他“平潭島撤退”的失職,將其投入軍事法庭審判,並判處10年有期徒刑。

而在出獄之後,李延年窮困潦倒、三餐不繼儼然形同乞丐,只能夠依賴於老部下的接濟生活,甚至於淪落到了用椒鹽水沾饅頭充飢的境遇。

1974年11月17日,時年70歲的李延年在臺北鬱鬱而終。

李仙洲

在“三李”之中李仙洲是最為年長者,其相較於年齡最小的李延年有著十歲的差距。

李仙洲的戎馬歷程與另外兩人相仿,皆因黃埔一期的出身而崛起於北伐戰爭期間,而在抗日戰爭期間其主要在山東地區作戰。

若將李仙洲與前二人相較,實質上他的一切皆略顯中規中矩,然而相對而言在結局上,李仙洲乃是“三李”當中唯一一位善終者,而導致這一切的開端源自於那一場萊蕪戰役。

1947年2月20日至2月23日,在陳毅、粟裕將軍的指揮下,前後歷時63個小時左右的萊蕪戰役,以解放軍傷亡8800人、國軍傷亡1萬餘人被俘46800人,並俘獲李仙洲告終。

萊蕪戰役的結果雖是如此,但實質上並不代表李仙洲本人的軍事指揮水平過低,粟裕將軍也曾稱“此次萊蕪戰役,情況變化之多為前所未有。”

1947年2月21日晚,負責指揮蔣軍北集團的李仙洲突然接到命令,“共軍主力突然大舉北移,已對你部形成包圍,立即火速向北突圍!”

值此之際正在指揮部盯著地圖的李仙洲也是目瞪口呆,他怎麼也想不明白我軍怎麼會來的如此突然?

不過接到命令之後,李仙洲還是緊鑼密鼓的召開會議,最終敲定部隊於22日早晨開始向北突圍。

然而22日早晨,46軍軍長韓煉成卻以所部較為分散、短時間內難以集中為由,建議再停留一日到23日再行突圍,最終李仙洲採納了這一建議。

待到23日清晨,突圍之前的碰頭會上韓練成復又突然失蹤,即便李仙洲四下派人尋覓依舊無果,如此一來二去再度耽擱了一個多小時,至此李仙洲徹底陷入我軍的重重包圍之中。

綜上所述在導致李仙洲戰敗的諸多因素當中,不容忽視的便是韓煉成於其中所產生的作用,然而韓煉成實質上早已秘密與我軍取得聯絡,因此方才刻意拖延以為我軍的完全包圍爭取時間。

李仙洲被俘之初關押於崑崙山戰犯管理所,此後歷經輾轉之後被送到了北京功德林戰犯管理所,直至1960年11月28日作為第二批特赦人員被釋放。

實質上最初李仙洲並不在第二批特赦人員名單當中,之所以能夠位列其中乃是周總理親自加上去的,周總理以書面形式批示特赦的戰犯僅有二人,而李仙洲便是其一。

之所以如此,是因早年間在黃埔軍校之際周總理便對李仙洲有著較為深刻的印象,當時的李仙洲年齡已有30左右,但為了革命毅然拋妻別子背井離鄉投身黃埔軍校,而且此後東征過程當中英勇善戰,方才為周總理所熟記。

不僅於此,李仙洲被特赦之後周總理更親自在家中設宴宴請,包括其在內的數位黃埔出身的獲赦人員,此外周總理更特意讓李仙洲坐在身邊與之交談。

言談之際李仙洲深受感動,直言“學生不爭氣,造了不少罪孽,辜負了老師的教導。”

而周總理則回應道“過去的事就不要再提了,我們要朝前看。”

此後的李仙洲不僅得以恢復正常人的生活,更先後擔任山東省政協秘書處專員、省政協委員、常委委員、民革山東省常務委員……等職務。

與此同時,始終困擾李仙洲心頭的疑惑,即萊蕪戰役中韓煉成為何失蹤一事?

周總理也特意促成了一次他與韓煉成將軍的會面,兩人碰面之後李仙洲方才恍然大悟。

總體而言,在“三李”之中李仙洲乃是唯一一位善終者,其晚年過著含飴弄孫的生活直至1988年10月22日去世,享年94歲。

王耀武

所謂的“三李一王”當中,“三李”分別為上述李玉堂、李延年、李仙洲,而“一王”則是王耀武。

之所以有“三李一王”實質上源自於“三李不如一王”,字如其面也就是李玉堂、李延年、李仙洲皆及不上王耀武,其間比較乃是出自於成就、戰績等各方面綜合。

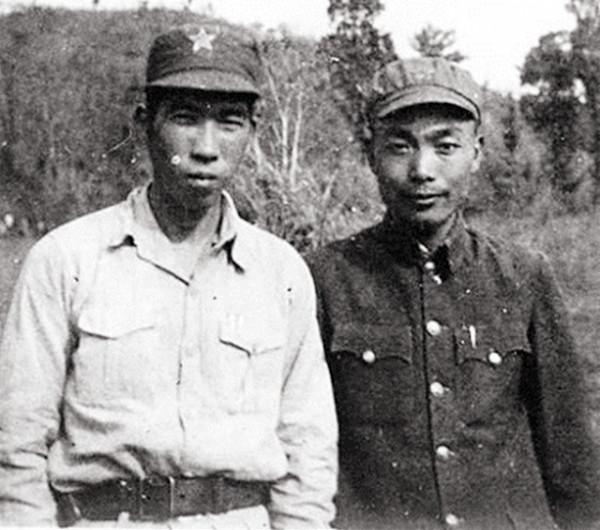

無論是軍事能力上又或者戰績上,王耀武實質上皆勝過“三李”一籌,其間1946年3月2日,李仙洲調任第二綏靖區副司令,作為他頂頭上司的正司令便是王耀武。

與“三李”相同,王耀武同樣有著山東籍黃埔生出身,“三李”乃是黃埔一期,而王耀武則是黃埔三期,某種意義上王耀武還要稱呼“三李”為學長。

1926年自黃埔軍校畢業之後,王耀武被分配至國民革命軍第一師三團四連擔任少尉排長,此後由於作戰有勇有謀深得蔣介石賞識,十年之後的他便已是少將師長。

而抗日戰爭時期則是王耀武一生戎馬的輝煌階段,彼時的他先後參加了淞滬抗戰、南京保衛戰、蘭封會戰……等諸多戰役,而職務也數度更迭先後擔任七十四軍軍長、二十九集團軍副總司令、二十四集團軍總司令、第四方面軍司令官等職務。

其間他曾擔任軍長的七十四軍便是後來孟良崮上國軍主力七十四師的前身,而張靈甫亦是他的老部下,彼時張靈甫被困孟良崮之際亦曾向他致電做最後訣別。

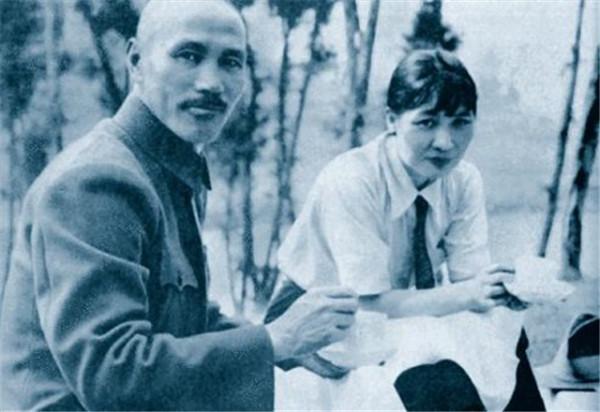

昔年間抗戰結束之後,王耀武便以山東省主席身份主持一應政務,而軍事上他則兼任第二綏靖區司令長官職務。

1948年9月粟裕將軍指揮華野部隊組織14萬人的攻城集團、18萬人的打援集團,前後歷經8個晝夜的作戰方才攻克濟南,而彼時在濟南嚴防死守的正是王耀武。

屆時在濟南堅守的關鍵時刻,吳化文率兩萬餘官兵起義成為了壓倒王耀武的最後一根稻草,由此王耀武化妝打扮之後逃離,不過卻在壽光境內被我軍抓獲,由此成為了戰俘。

王耀武勞動改造的地方同樣在北京功德林,彼時為了打消他心頭的顧慮,毛主席還特意讓羅瑞卿轉告他,“功是功,過是過,你的抗日功勞我們共產黨人會永遠記住的,只要你安心改造,很快就能回到人民中間。”

由此王耀武安心接受勞動思想改造,直至1959年作為第一批特赦戰犯之一回到了正常人的生活。

特赦之後的他更在國家的安排下出任全國政協文史專員,而在1964年更成為了全國政協委員,直至1968年,王耀武在北京人民醫院因病逝世,享年64歲。