澎湃新聞記者 徐明徽

最熾熱的太陽,最凜冽的月光,最藍的天,最狂野的風,不在別處,就在黃河以西。草原、沙漠和山川廣袤無垠,亙古如一,這些看上去似乎極其單調的西部面貌,承載著無數朝聖者神性的寄託,也激發著藝術家巨大的創作熱情。

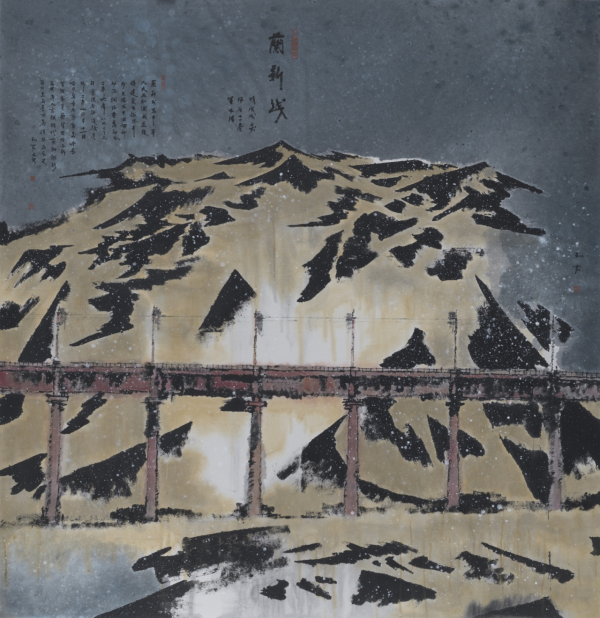

10月9日,《西行漫記——陳航山水畫展》在甘肅省博物館開幕,展覽展出了畫家陳航遴選出的30年來寫生創作的近百幅國畫作品,這些作品以西部山川、人文為主題表現,他以“水墨畫日記”般的表達方式將西部雄渾蒼莽展現給觀眾,展出了《大音·蘭新線》《阿里勝蹟》《大巴扎》《薩迦舊跡》《三危清寂》《沙州日記·河西村野》等精品力作。開幕式現場陳航還向甘肅省博物館捐贈了作品《大音·蘭新線》。

《大巴扎》130cmx190cm 2018年

《沙州日記·陽關》50cmx50cm 2016年

陳航現為西南大學美術學院教授、博士,中國美術家協會中國畫藝委會委員,師從章祖安教授,主攻中國畫、書法。多年來,他在祖國西部堅持數十年如一日地寫生創作,此次展覽的舉辦是他創作的集中展現,也是對西部山水創作的一次啟示性思考。

畫展現場

西部山水畫創作是二十世紀以來中國美術史上的一個重要課題,近百年的藝術史上,幾乎所有著名的藝術家都與西部結下了不解之緣,張大千、謝稚柳、黎雄才、關山月、 趙望雲、石魯、何海霞、還有被譽為敦煌守護者的常書鴻......都在這片神奇的土地上留下了藝術的足跡。

陳航也是眾多心向西部、情繫西部藝術群體中的一員。他不是西部的匆匆過客,30年間,從雪域高原到大漠戈壁,從川西高地到甘青草原,從天山南北到三危山下,無不留下陳航的足跡。這種在西部長時間大跨度的行走與採風,在當今的中國美術界亦不多見。30年間,陳航走進深厚傳統,又從傳統中蛻變。他多次提到因為走向西部,從而開啟了探尋新藝術模式的新徵程,這種模式包括圖式、筆墨以及意趣的建構。

四川大學藝術學院學術院長、中國美協理論委員會副主任黃宗賢評價陳航:“在訣別‘傳統’中,又最好地堅守了傳統。”陳航丟掉了程式化的圖式與皴法,但堅守著筆墨意韻與寫意精神,為觀眾推出了暗含中國書畫藝術精神又不合常態的山水圖式。

1991年年中,陳航跟隨山水畫大家段七丁先生進藏採風。全新的異域讓陳航的視野進入到了一個完全陌生的世界,“當時的拉薩給我的感受是現代文明的元素雖已開始融入,但藏族同胞還保留著其強烈而鮮明的傳統文化特質。藏地給我的衝擊非常大,繁複的建築構造與器物紋飾,山川赤裸的皺褶疊積,讓筆下的畫面必須去重新營造。”陳航回憶。

“我在去西部之前一直是做傳統書畫,可以說是一種酷愛的狀態,比如說傳統書法,從二王始,往上漢隸到大篆,往下隋唐楷法到兩宋行草,以及對宋元繪畫的研習,我當時剛剛留校,每天三部曲就是寫字、讀書、畫畫,真沒想到自1991年去了西藏以後,它改變了我對藝術進取的向度。”陳航說,2000年以後已將全部精力都放在了西部。他走過滇藏、新藏、川藏、青藏線;也在南疆、北疆地區駐紮下來反覆寫生;往西南則走茶馬古道7000多公里,走完了雲南境內的茶馬遺蹟;陝西、青海、巴蜀也是陳航的創作之地。

“西北的美學品位與中原以東山川的品位不一樣,中國畫講‘遠’,不是遙遠的意思,而是‘無限意’的意思。西部則以‘蒼遠’為總基調,然後有‘荒遠’‘奇遠’‘雄遠’‘幻遠’,再上一層意韻就是‘冥遠’。”陳航的體會是,畫西部的東西,可能筆下的內容是世俗的物件,但它裡面透露著很強的精神性,是純粹的帶有“宗教”般狀態的釋放。

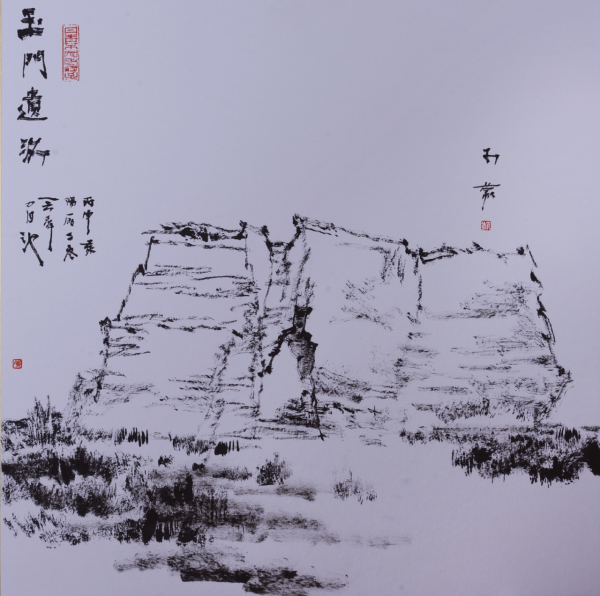

在上述幾種西部美學中,陳航認為,自己的畫作中《阿里》可代表“奇遠”,《岡仁波齊》則是“雄遠”,《陽關》《嘉峪關》等作品則是“蒼遠”,《三危清寂》則有“冥遠”意韻。

早些年,陳航一個人駕車到塔什庫爾幹,半道上竟恍惚感覺自己身處其它的星球。“這就是西域的特質,人口非常稀少,但它的人文有一種神一般的精神存在,滿滿地覆蓋在那一片大地上。比如說西藏,哪怕走到瑪旁雍錯,已經快到阿里土林那邊了,半道上的很多地方根本沒有人,但始終感覺它釋放著一種精神。這種精神和當地的那種文化,無論是宗教信仰,還是它透釋出的那一種民族生命氣息,他們的精神滿滿地覆蓋在那些杳無人煙的地方,就是這種感覺。”於是,陳航將西部的特色總結成“人文中的山川,山川中的人文”,你看到它是山川,其實它是人文的;你說它是人文,它又是絕對的荒野,是山川。

陳航進一步闡釋:“西部還有一種情形,當你走著走著,看見一座土丘與戈壁在一起,它已然是自然山川,結果當你細看,是漢代的長城遺址。所以,人文已經和山川不分彼此。”

西部在發展,現代科技與荒漠碰撞出的時代強音也激盪著陳航。2016年,陳航全年駐足在敦煌,感受當地的春夏秋冬。“一個飄雪的日子,我駕車在戈壁沙漠上,蘭新線就從遠方展現開來,直至來到它的近前又飛馳而過。白雪皚皚,高鐵線穿越戈壁沙漠,這種古老與現代的強烈交織感,讓我很震撼。”

蘭新線東起甘肅蘭州,途經萬里長城西端嘉峪關,西至新疆烏魯木齊,是我國大西部交通網路命脈。陳航就此創作出《大音·蘭新線》,“怎麼轉換成筆墨?如果要寫實,就要用大量的白色,但我用了戈壁的顏色加上墨色作為表現元素,可以體現出這種獨特的地域視界,這也是代表我當下思考的作品。”陳航說。

陳航善書,在書法的學理與實踐上下過苦工。他投拜名師,拿下書法學的博士學位。以書入畫是呈現寫意精神的必然手段和途徑,多年來陳航沉醉於傳統書畫理法研究與實踐中,走出了自己的清晰脈絡。他作品中沉厚而率意的焦墨運用足見其傳統筆墨的深厚功底,看不到懈怠疲軟的筆墨,點畫間總是充盈著精氣神。而焦墨筆意中的不確定性、模糊性與西部土地的混沌感、蒼茫感、渺遠感又有一種深度的契合。

此次展覽上以《玉門遺蹟》《陽關》為代表的《沙洲日記》組畫中,陳航讓觀眾體會到了書法之美。“一旦這一筆開始,接下來怎麼相生,是否能和上一筆氣脈相連到最後結束,整個過程中筆線都是連貫的,就像寫草書,讓人有可讀性。我認為這種焦墨的語言是對西部本質的最好表達,比視覺真實更加可貴。焦墨既單純又豐富,西部也是這樣的。”陳航說。

中央文史研究館館員、中國畫學會副會長程大利在展覽上點評,正是因為陳航抓住了基因裡的東西,作品才動人。“這個基因就是蒼莽博大,亙古神秘。從這樣的自然生態,到這種自然生態下孕育出來的人文生態,再到藝術家的表達語言,形成了有機的邏輯鏈。”

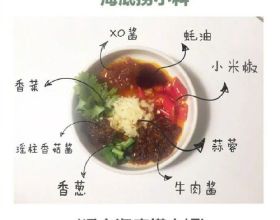

有時陳航的畫作充滿趣味,他的筆觸紮實地延伸至當下現實的民族生活景觀的每一個角落,所有從前難以入畫的諸如板車、電線杆等街頭雜象陳航都能涉筆成趣。陳航想透過陌生的母題推動自己對西部這種特有地域的特質表現與探索,“如果不去觸及西部很廣泛的東西,很難找到它們的共性,所以不僅要陌生還要廣泛。比如我畫掃帚、拖拉機、石頭(瑪尼堆)、經幡,甚至畫一座塔,能不能算是題材呢?還有他們使用的諸多器物,我喜歡畫掃帚,它使用的材料以及紮裹方式跟中原這邊都不一樣。關鍵在哪裡呢?這些肯定是當地人的東西,飽含著當地人的生活方式和他們的精神習性,以及人生所持有的一種態度。這使得這種方式多少和我們中原是不大一樣的,很有差異性。可以從很多側面反映西部人民當下的生活,他們的飲食習慣是什麼樣子的?喜歡什麼?我就表達這個。”

在傳統中,文人畫是在簡淡中看到性靈。陳航思索:“能不能把文人這種趣味先遮蔽掉?表現一個完全陌生的東西,同樣形成筆墨的表達,會不會也同樣高階呢?其實我覺得此中之理和傳統是可以貫通的,在視象上是另外一個東西,但是它又同樣有著一種高度。”

展廳中,也展出了幾幅此類作品,從茶馬古道上的器物,到瓜果蔬菜,陳航均有刻畫。在這些作品中,陳航將物象變為筆墨,貼近現實又過濾繁瑣細節,保留一縷閃爍的印象,妙在似與不似之間,讓西部生活的氣息直達觀眾心底。黃宗賢因此評價陳航的作品:“熟悉而陌生,是陳航西部山水給人們的印象,也是其山水畫創新性突破的重要特質。”

隨著展覽的開幕,《西行漫記——陳航山水畫集》也同時出版。陳航在後記中寫道:“在當下,做藝術是很難的,多重價值判斷讓幾乎所有的‘風格’與‘語彙’都面臨挑戰,每一種選擇似乎都能找到振振有詞的理由,藝術價值的泛化讓中國畫的發展之路也‘疑雲重重’。而我最想在《西行漫記》中表達的是更願意遵循中國畫的既有路徑,同時能勇於直面自然、關注時代、表現當下,並將之進行合符邏輯的演繹與展望。”

責任編輯:梁佳

校對:施鋆