自媒體創業人、中國新供給經濟學50人論壇成員

2018年3月特朗普簽署備忘錄向中國輸美商品加徵關稅,2018年4月“中興通訊”被美國商務部制裁,2018年12月華為CFO孟晚舟在溫哥華過境時被加拿大警方應美國要求逮捕,2019年5月華為被美國納入實體清單……這一系列來自美國的硬打壓,激起了中國發展自主可控核心技術的絕地反擊。

2019年7月22日,中國科創板開市。

2019年11月,總書記在上海考察時指出,設立科創板並試點註冊制要堅守定位,提高上市公司質量,支援和鼓勵硬科技企業上市。

硬科技一詞,傳遍大江南北。

追蹤溯源,硬科技是2010年,在中國科學院西安光學精密機械研究所從事科研成果的產業轉化的米磊博士最早提出的。他後來成為西安光機所聯合社會資本創立的中科創星的創始合夥人、聯席CEO。中科創星是我國首個專注於硬科技創業投資與孵化的專業平臺,迄今已經投資了330家硬科技企業。

米磊對硬科技的完整定義是——硬科技是指基於科學發現和技術發明之上,經過長期研究積累形成的,具有較高技術門檻和明確的應用場景,能代表世界科技發展最先進水平、引領新一輪科技革命和產業變革,對經濟社會發展具有重大支撐作用的關鍵核心技術。

通俗地說,硬科技就是比高科技還要高精尖的科技;是有硬門檻和極高壁壘、難以被複制和模仿的科技;是需要較長時間積累、極大地領先現有技術標準的技術;是技術硬、精神硬、志氣硬、實力硬的科技;等等。

日前,國務院發展研究中心國際技術經濟研究所、西安市中科硬科技創新研究院合著的《硬科技:大國競爭的前沿》由中國人民大學出版社出版。應出版社邀請,我和米磊博士在北京就硬科技做了一次對話。

-01-

“沒有核心技術和硬材料,賣給我們廢品,我們都不敢吭聲”

秦朔:1990年哈佛大學教授約瑟夫·奈提出軟實力。實力是做事的能力,達成所願的能力,軟實力不是靠威逼利誘,是靠吸引力來影響他人,跟文化、價值觀、傳播能力更相關,硬實力則跟軍事力量等更相關。你2010年提出硬科技的背景是什麼?

米磊:2008年金融危機後,我一直在思考。當時我們主要做科技成果轉化,但整個社會氛圍還是偏浮躁,投資人更願意投一些“模式創新”,或應用型的、能快速爆發的,或下游做組裝的。真正做上游核心科技或者長週期科技創新的,很少有人願意去投。我們在中科院從事科技創新,需要得到社會支援,卻得不到,而當時網際網路的一些概念得到了很多支援,我覺得有必要提出一種硬科技的概念。

光靠軟實力是不夠的,一個國家只有科技實力真正強大了,才有硬實力。國家在國際上的地位,歸根結底還是靠硬實力。

秦朔:硬科技現在大家這麼認同,我覺得有一個原因,是中美貿易摩擦升級,特朗普在科技方面要抑制中國。為什麼過去大家沒有這種自覺性?因為過去的感覺是全球化是講究分工協作的,我們做好我們擅長的,有一些環節人家可能擅長,或者人家已經領先了很多,我們再做的話很累,也不一定能做好。所以要分工,美國搞你的,德國搞你的,我們做我們的,那時沒想到會有一些東西最後被卡脖子。

米磊:當時很多認識是不全面的,或者說是被別人的一些理論給矇蔽了。我們為什麼提出硬科技?我最早是在通訊產業鏈上,做光通訊的上游核心產品,當時光通訊有一個卡脖子的材料,我們的技術轉化成功後,突破了西方公司的技術封鎖。

沒有核心技術和硬材料,下游企業會受到一種非常屈辱性的對待,他可以賣天價,不光是賣天價,賣給我們廢品,我們都不敢吭聲,因為只有他一家供應商。要買他的東西還要接受審查,要“扒光”給他看,看不順眼就不賣給你。

西安光機所當時把中科院的成果轉化出來非常艱難,技術上很難,但我們的客戶都鼓勵我們,說你們一定要堅持下去。只要國內能做出來,國外的供應商對他們的態度就沒有那麼差。

秦朔:形成一種制約。

米磊:實際上當時在整個光通訊領域,上游的核心晶片全部依賴進口,尤其是美國。我們客戶的客戶就是華為、中興。

秦朔:所以血淋淋的事實對你有一些啟發。

米磊:對,大多數人沒有深入到產業鏈裡,沒有在一線摸爬滾打,沒有感受到風險。大多數消費者在日常生活中更多地是使用終端產品和應用,我們確實有豐富的終端產品。中國是全球第一製造大國,但實際上是全球第一組裝大國,從幾十年前組裝電視機、洗衣機、電冰箱,到後來組裝電腦,組裝手機,組裝汽車,本質其實沒有變。我們核心的晶片材料技術全部依賴進口,在產業鏈分工上只是西方發達國家把他們認為中低端的一些部分分工剝離給我們。核心的東西並沒有。

“越智慧的時代越需要用光”

秦朔:這幾年硬科技之所以扣動大家的心絃,也是當我們真正瞭解自己在產業鏈各環節的薄弱之後。比如關鍵基礎材料、核心基礎零部件、先進基礎工藝、產業技術基礎,所謂“四基”,差距很大。人民大學出版社出的這本書中,你們講硬科技主要體現在資訊科技、光電晶片、智慧製造、新能源、生物技術、新材料、航空航天、海洋科技這八個方面。這八個方面我們現在大致處於一個什麼樣的水平?

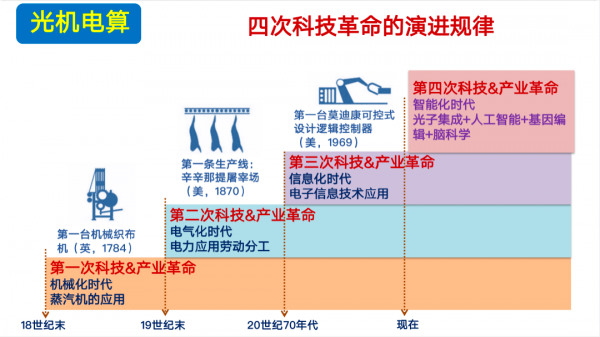

米磊:迄今,人類經歷了四次工業革命,第一次是機械革命,第二次是電氣化革命,第三次是積體電路加上光纖通訊帶來的資訊化革命,第四次是光加AI帶來的智慧化革命。總結起來就是“機電光算”。

前三次是關於機械和電子的。人類掌握了萬有引力以後就有了機械革命,所以當時最火的思維叫機械思維,是牛頓發明的,有了機械思維我們就能計算天體執行的規律,這是非常厲害的,比現在的網際網路思維要厲害很多,只不過現在我們認為機械思維落後了。

後來,麥克斯韋發現了麥克斯韋方程,人類掌握了電磁力,然後帶來了電氣化、無線電,量子力學推動了積體電路。這都是對電的應用。另一個是關於核能的,人類還沒有掌握核聚變,只掌握了核裂變,我認為能源領域核聚變的突破將推動人類文明進入一個新的臺階。

接下來資訊領域的突破還要看光和算,就是光和AI。

按照機電光算的順序來看,越是發生得早的工業革命,我們的差距越大。現在我們差距最大的是什麼?是航空發動機、燃氣輪機,我們的汽車行業在內燃機上還是追不上發達國家。而越往後的工業革命,我們追的就越快。比如通訊行業,從1G我們落後,到5G已經領先了。在光這個領域,我們差距最小。

秦朔:你非常強調光電晶片的作用,甚至提出了一個“米70”定律,認為未來光學成本會佔到科技產品成本的70%,能不能更加具像化地讓我們理解為什麼光這麼重要?

米磊:我們現在最卡脖子的是什麼?積體電路。積體電路最卡脖子的是光刻機,光刻機是什麼?就是用光來做晶片的裝置。也就是說最高階的製造都是光子製造。

人類對技術的掌握是從易到難。機械是最容易掌控的,電子相對來說也好控制,光子最難控制。電子是物質,它有電荷,而光子是沒有的。光的通訊效能比電高三個數量級,功耗卻只有電的千分之一。因為這種特性,它可以傳輸更多資訊。

秦朔:我上次去華為看一個光通訊實驗室,看到用光放大器讓同一根光纖可以增加50%的傳輸量。當時就意識到光是非常厲害的。

米磊:光子在靜止的情況下質量為零,而電子都有電荷的,電荷會發熱,所以積體電路晶片會發熱,這時就消耗更多能量,但是電子的好處是好控制,而光難控制,所以光成本高,但是光的能力強,功耗低,這是它的好處。

電子的效能已經挖掘到極致了,積體電路模組已經失效了,我們要拿出新的技術,新的操控,新的物理量,才有可能把效能再提升幾百倍,上千倍,因為人類對宇宙對世界的改造能力,每年都要指數性上升。我們要在積體電路上實現對發達國家的反超是非常難的,但是在整合光路上的差距相對較小。

光的應用是最大的。在IT產業,整個產業的底層技術正在從電子向光遷移,包括資訊的獲取、傳輸、計算、儲存、顯示,都要從電轉到光。現在通訊領域和顯示領域70%都是用光技術了。

在人工智慧時代,資料的獲取,也就是感測,未來70%都會用到光。無人駕駛需要鐳射雷達,手機需要3D肉眼識別,也是光的3D感測。過去幾年手機行業主要的創新就是把一個攝像頭變成4個攝像頭,在前面和後面分別加一個3D感測器,AR、VR也是光學傳輸。越智慧的時代越需要用光。就像人眼獲取的外界資訊佔到我們所獲取的全部資訊的百分之七八十以上,無論5G還是獲取資料的感測器,無論攝像頭還是鐳射雷達,這些都是光感測器。我們可以看到過去幾年全球的科技巨頭英特爾與IBM都在加大對光子的投入力度,蘋果、華為都在收購很多光學公司。

“中國不光要有18億畝農業用地的紅線,製造業的紅線也要有,至少得佔25%到30%”

秦朔:再回到硬科技這個概念本身。你演講中說,硬科技是骨頭,實體經濟是肌肉,虛擬經濟是脂肪,金融是血液。我覺得每一塊都不能少,但它們之間應該是一個什麼樣的比例關係才健康?

米磊:就跟我們人一樣。一個健康的人,骨頭大概佔20%左右的重量;肌肉應該佔30%到40%,就是實體經濟;硬科技要20%;脂肪應該是在10%到20%左右;剩下是血液,也就是金融,在10%到20%左右。

秦朔:現在中國經濟一個很大的問題可能是脂肪太多了吧。

米磊:對,所以我認為中國的製造業也應該劃一個橫線,我們的製造業不應該低於(GDP的)30%,甚至說底線不能低於25%。德國面臨經濟危機時,在歐洲國家當中是抗打擊能力最強的,德國的製造業大概在百分之二十七八,製造業比例歐洲肯定是最高的。美國現在製造業比例就偏低了(注:11%左右),所以我認為中國不光要有18億畝農業用地的紅線,製造業的紅線也要有,至少得25%到30%,這樣才是一個健康的經濟體。

秦朔:你們這本書的副標題很醒目,叫“大國競爭的前沿”,我看到的時候馬上想到1945年二戰即將結束時,美國總統科學顧問、戰時研發方面的負責人布什(Wannevar Bush)所寫的報告《科學:無盡的前沿》。這個報告對美國調動國家力量支援基礎研發起到了很大作用。你們用這樣的標題,是不是也想表達我們的國家應該把更多力量投入硬科技,以此帶動整個產業的發展?

米磊:這就是我提出硬科技的初衷,前些年整個社會確實不太重視,甚至說,國家層面也沒有那麼重視,才導致我們今天比較被動。

秦朔:我的感覺,從1986年的863計劃(注:《國家高技術研究發展計劃》)開始,到90年代小平同志講“中國在高科技領域要有一席之地”,到2006年制定國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年),裡面也強調了自主創新,對科技創新不能說不重視。但是,實際過程中科技創新見效太慢,的確不如“挖掘機經濟”和房地產能迅速創造GDP,所以科技發展相對緩慢。是不是有這樣一些客觀原因?

米磊:對。中國過去發展的速度很快,大家對於慢的東西,天生就不願意花耐心去培養。

秦朔:都是比快,不行我就去買,所以說“造不如買,買不如租”。

米磊:但事實證明,如果你現在不去做,將來會更被動。

秦朔:我經常去製造業做調研,有很深的感情,我們的製造業增加值2010年就已經是世界第一,但博大有餘,精深不足。你們有一個預測,說中國在2060年左右全面解決卡脖子問題,在多個硬科技領域,比如光電晶片、人工智慧、碳中和、生命科學,會佔有主導地位。換句話說,未來我們還需要再奮鬥40年,中國製造的科技基礎才能真正變成世界一流,不再被卡脖子。這個判斷的依據是什麼?為什麼要40年?

米磊:從歷史上大國地位更替的規律看,基本上每100年會有一個大國崛起的變化,日本有個學者也曾講過,每100年有一個全球科學中心的轉移。美國實際上是在二戰之後真正成為全球的科技中心和世界老大,所以我認為大概再過三四十年,也就是距二戰100年左右的時間節點,情況會有變化。

秦朔:也是新中國成立100年的時候。

米磊:我前陣寫了篇文章,講到孟晚舟回國是一個分水嶺,代表著中美科技的角逐從美國進攻中國防守,轉為中美戰略相持。實際上中國真正開始重視科技是從1999年駐南斯拉夫大使館被炸開始的。

之前80年代、90年代,全民搞經濟,當時很多科研院所日子都過不下去了,我在中科院系統,所以很清楚,包括軍工單位的日子都非常難過,沒有什麼訂單。炸館事件後,中國才開始加大在科技和軍事領域的投入。1999年到現在,這20多年是中國科技飛速增長的階段,我國的研發投入從2000年的近1000億人民幣,增長到2020年的2.4萬億人民幣,每年大概在20%左右,非常快。所以過去20年我們國家重新修復了科學體系。

2019年美國打壓華為也是一個標誌性事件。中國意識到了硬科技的重要性,以晶片為代表的硬科技被卡脖子的痛苦讓我們“覺醒”。從2019年再過20年,將是我們大力發展硬科技的20年,這20年過去,將能解決百分之七八十的問題,這一階段是相持階段。再下一個20年,我相信就是中國科技戰略崛起的時期,我們有可能做得更好。

秦朔:任正非在給《科學:無盡的前沿》一書寫的序言中提出,要重視不以應用為目的的基礎研究,這正是美國科研領跑全球的原因。你怎麼看基礎研究對於硬科技發展的作用?

米磊:基礎研究不好,硬科技肯定也無法突破,這兩方面是相輔相成的。首先是認識世界,然後再去改造世界。中國現在的問題是基礎科研投入不足,之後的應用研究也不足,應該向兩邊延伸。我們現在都集中在中間階段,跟隨性的科研偏多、應用型的科研偏多,而解決卡脖子問題的科研偏少。所以應該抓兩頭,更前沿的基礎研究要抓,往產業界走的核心技術也要抓。

“很多人都可以做的就不叫硬科技,只能叫高科技”

秦朔:根據經合組織公佈的資料,2018年全球研發投入總額中,美國佔28.9%,中國佔23.2%,我國的研發投入強度也已經超過歐盟,且我國研發投入的增長速度明顯高於其他國家。中國資本市場對科技公司的估值也在全球領先。我國研發主要的障礙似乎不應該是錢。你覺得花了這麼多錢,與目前硬科技所取得的成果之間,對稱嗎?

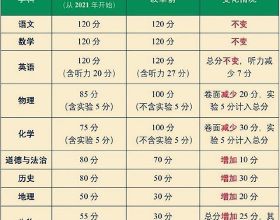

米磊:我覺得中國現在在研發效率上是需要大幅提高的,尤其是科研效率和研發效率都需要提高。科研人才、研發人才的創新的能力是需要提升的。這個說實話,根上就是教育問題,我們現在的教育對怎麼培養創新型人才是出了問題的,更多培養的是跟隨性人才。如何面向創新型國家建設的未來,培養更多的創新思維更活躍的人才,是下一步教育要改革的方向。過去我們的教育更多是培養大規模的工業生產人才,現在必須迫切地去改變這個現狀。

秦朔:我覺得現在社會的浮躁在某種意義上也影響到了科研機構。我前一段採訪半導體晶片企業,發現這個領域的資本太火了,晶片企業跟我說“十年冷冷清清,一朝飛黃騰達”。一個公司本身也不是很大,同時就可能分出幾個創業公司,每個人拿著一個PPT都能拿到錢,其實做得都很同質化。當然給錢很好,資本市場也很好,但是不是也需要一種精神,才能真正取得成功?

米磊:做硬科技真的是要有工匠精神,錢太多,把很多人的心態搞得浮躁。

秦朔:從你們的經驗來看,什麼樣的企業、什麼樣的創業者,能夠最終爆發?

米磊:踏踏實實做技術、做實事、做產品的,為客戶解決問題的。華為講,眼睛盯著客戶的人、眼睛盯著解決問題的人是能成功的。而不是天天盯著怎麼融資。只要真的是踏踏實實去解決核心技術問題,這種人大機率是能行的。

秦朔:硬科技公司要成功,對於創始人的要求是什麼?一個創始人要兼具技術能力,同時又要具備商業化市場開拓能力,兼為一身的人應該非常少。

米磊:真正做硬科技管理的人才,最好是搞科研出身的,本身是科研背景,然後又從事產業工作,經過商業訓練,再去做硬科技企業的管理,才有可能管好。否則他對科技創新的規律如果不太懂,就很難團結一批技術特別強的大牛跟他一起創業。中國現在這種人才比較稀缺,是因為過去硬科技創業公司很少。隨著硬科技企業取得越來越多的成功,就會培養出越來越多有這樣潛質的人才。

秦朔:我最近做調研時,有一些人提出硬科技公司的泡沫問題。有人說,中國幾大人工智慧公司,虧損也挺大,大量北清復交和海外的優秀人才都加入進來,薪水也很高,但做的其實是很簡單的人臉識別、安防應用等。這到底意義大不大?

米磊:按照我的定義,很多人都可以做的就不叫硬科技,我定義的硬科技就是說你最起碼得做到國內數一數二,全球前幾名,才是硬科技。如果說中國就有幾十家能做,那隻能叫高科技。硬科技應該是在金字塔比較上面的位置,如果有幾百家、上千家公司都能做,就是傳統技術了。我們就不太投這種人臉識別,認為這種基於演算法的應用不屬於硬科技。

“硬科技的方向一旦選錯,就沒有回頭路”

秦朔:我和一些網際網路平臺公司交流,他們說不要認為他們就沒有硬科技,比如阿里“平頭哥”最近釋出的自研雲晶片是阿里第一顆為雲而生的CPU晶片,又如美團的智慧排程系統,背後是很多清華博士對演算法的迭代研究,也有不少核心專利。這是不是硬科技?

米磊:如果他真的能做出別人做不出來的晶片,做出別人做不出來的排程系統,這也是硬科技。硬科技的定義就是你能做別人做不了的。

秦朔:這幾天特斯拉的市值已經超過1萬億美元了。目前,超過1萬億美元市值的就這五家:蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和特斯拉。這五家公司在你看來應該都屬於硬科技吧?要是排序,你覺得應該是怎樣的?

米磊:肯定這裡面馬斯克做的事更硬一些,是最硬的硬科技。馬斯克的公司這兩年的上升勢頭是非常猛的。蘋果也是比較硬的,微軟也可以。可以看到,這裡面主要的公司還是資訊科技,還是上一輪科技革命的成果,就是說所有的科技巨頭都是這一輪科技革命競爭的勝者。但是下一輪科技革命,可能十年後這個格局會有變化。

秦朔:中國你比較推崇的硬科技公司有哪些?華為肯定大家都會想到,除了華為,你還會舉到一些什麼樣的公司?

米磊:中國最有代表性的就是華為,華為是中國企業的天花板,所以它才會受到美國瘋狂的打壓。中國現在也出了幾個,比如像寧德時代,技術壁壘也很高。還有一些像海康威視、舜宇光學等。

秦朔:硬科技公司跟網際網路公司比起來,在組織文化和股權分配等在內的激勵機制上,有一些什麼樣的特點?

米磊:硬科技公司前期會給技術人員股權激勵多一些,隨著市場、管理的發展,這些崗位也會有一些股權。硬科技公司和網際網路公司比,特點是人才密集度更高,基本上是一群博士。網際網路公司乾的是從1到100的事,所以更看重的是執行力和規模複製能力;硬科技公司乾的是從0到1的事,更看重創新能力。

秦朔:網際網路競爭很激烈,往往一個公司內部也同時佈局幾個團隊PK。微信就是三個團隊PK出來的。硬科技公司,如果選定了一個主導方向,是不是會更加聚焦?就像任正非說的,是十幾萬人圍著一個城牆打?

米磊:硬科技公司有時候也會有幾條技術線,但是硬科技跟網際網路的迭代速度不一樣,硬科技迭代的週期很長,迭代一次投入很大,所以做什麼、不做什麼,要用科學和理論的推導,要“謀定而後動”,一定要選準,選準之後就是持續長期的投入。技術路線一旦選錯了,這個公司可能就沒了,就像當年的等離子和液晶電子之爭一樣。所以硬科技的方向一旦選錯,就沒有回頭路。

來源:秦朔朋友圈