“只要孩子與他們最深處的自我聯結起來,憑著內心無比廣闊的資源,他們的上進心就會超越我們的想象。”

這是《家庭的覺醒》第二章中所寫的一句話。

最深處的自我是什麼,就像我們每個人自帶的充電站一樣,有著源源不斷的能量,可以供給我們最需要的精神養分。

其實我們每個人都是如此,只要可以與自己最深處的自我聯結,就有源源不斷的心理能量,讓我們保持上進、內心充滿力量。

可惜我們在成長的過程中,被灌輸了太多的“應該”和大量教條式的要求,與最深處的自我(也可以說我們的“心”)越來越遠,最終只能靠外求來滿足自己的心理需求,也因此很難安於當下。

我們在幹著工作的同時,一會想“昨天是不是說錯話了,領導會怎麼看我”,一會又想“什麼時候才可以升職加薪,買車買房”。

我們忙碌了一天回到家裡,一邊陪孩子,一會想“今天報表好像有個數字填錯了,怎麼辦”,一會又想“孩子什麼時候才能長大呀”。

這樣的我們不要說與自己的心聯結,就連看到自己都很難。

我們的內在充滿了恐懼,擔心外面的世界充滿了危險,擔心自己無力應對。

恐懼很快就會轉移給孩子,因為孩子是我們的未來,我們需要他們的優秀來幫我們抵禦假想出來的“風險”。

孩子生下來就具備與最深處的自我聯結的能力,也就是在當下的能力,他們做事專注,從不在意他人的眼光。

很多孩子玩玩具,坐在那裡可以玩很久,從來不會無聊,媽媽叫他也聽不到。

孩子想哭就哭,想笑就笑,他們坦誠地表露自己,不在意他人的看法,不會感到羞恥。

也因此,他們一直在當下,從不胡思亂想。

我們可以看到,所有事業成功,做出突出貢獻的人,都有一個共同點,那就是在當下的能力。

他們熱愛自己的工作,做起事來,忘掉所有。

稻盛和夫在創業前為了研製陶瓷,廢寢忘食,連續幾個月奮戰在實驗室不出來。

陳望道翻譯《共產黨宣言》,把墨汁當成紅糖,用粽子沾著吃。

愛因斯坦邊走路邊思考,迷了路,又記不住家的住址,只好打電話向秘書求助。

陳獨秀把監獄叫研究室,在獄中潛心鑽研馬克思主義和俄國革命成功的經驗,實現了思想的進一步轉變。

他們都具備大多數人所不具備的在當下的能力,才能沉浸在工作中,做出優異的成就。

我們都希望孩子成為優秀的人,可是卻在不知不覺中破壞了孩子最重要的能力。

我們盡職盡責,為孩子制定了詳盡的計劃,催促孩子完成計劃,做完功課快彈琴,彈完琴快閱讀,閱完讀快洗漱。

孩子做不到,我們就催促、要求、建議、說教、指責、否定,大量的“應該”和教條式的要求成功地變成了孩子以為的“自我”。

我們盡其所能地追趕時間,卻讓孩子感受到:當下的事情不重要,下一秒的事情更重要。

孩子逐漸遠離了最深處的自我,長成了我們。

那麼孩子最需要的是什麼呢?

沙法麗.薩巴瑞認為,每個孩子都希望問三個問題:我被看見了嗎?我有價值嗎?我重要嗎?

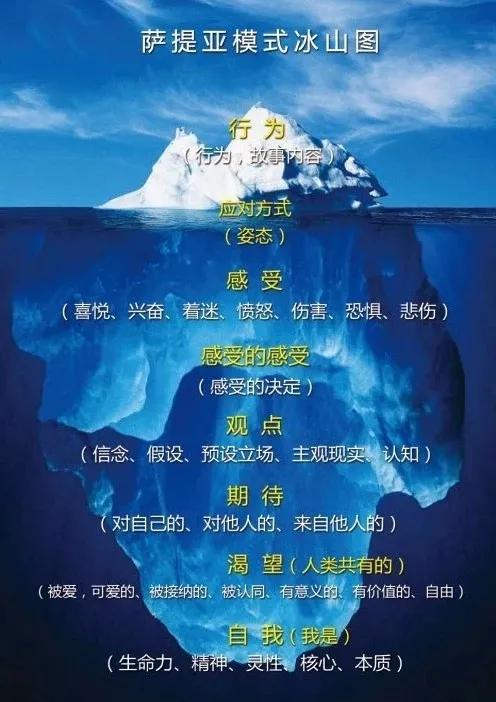

美國家庭系統治療師薩提亞女士也認為,每個人內心最深層次的渴望就是被看見、被認可、有價值、有意義。

可見,要想讓孩子繼續與自我聯結,最好的方法就是看到並且認可孩子的價值,讓他感受到自己的獨一無二和重要。

我們要透過讚賞的目光、真心的陪伴、恰當的關懷而不是寵溺,幫助孩子發展出強烈的自我價值感。

我們如何能知道自己做的是否是真心,那就要時常覺察自己的感受和頭腦中的聲音。

我們稱讚孩子的時候內在是由衷的欣賞還是帶著目的的假意敷衍?

我們陪伴的時候是沉浸於當下還是帶著評判焦慮?

我們的關懷是發自內心還是擔心孩子不開心做出的討好?

我們看到孩子的問題時是被焦慮裹挾還是透過問題看到孩子積極的動機?

樊登老師講過這樣一個故事:他給兒子報單詞,為了節約時間就邊看書邊報,兒子寫了一會忐忑地問他,爸爸你是不是很忙呀?

樊登意識到自己並沒有專注的陪兒子,慚愧地放下書給兒子道歉,然後專心的陪兒子。

我們很多父母都是如此,以為只要陪著孩子就已經很好了。

豈不知孩子是從父母的眼睛裡看自己,這樣一心兩用的陪伴只會讓孩子感覺到自己不重要,沒有價值。

我們又缺少樊登老師的覺醒,面對孩子的質疑,可能還會振振有詞地說:你好好寫你的,我這麼忙,還要陪你,你還不好好寫。

我們想讓孩子看到自己的不易,卻更加傷害了孩子的自尊。

因此,覺醒不易,是在和孩子在一起的每時每刻,每個動作、表情、神態和聲音。

覺醒不易,需要我們以孩子為鏡,直面自己的恐懼,穿越童年的創傷,與最深處的自我聯結。

覺醒不易,但我們值得擁有!