一排:右張伯駒、左潘素,二排:右王俊傑

王俊傑與周志高—— 中國書法家協會第一、二屆常務理事,第三、五、六屆理事,中國書協資深評委,《中國書法》雜誌主編、中國書協編輯出版委員會副主任,上海書協主席

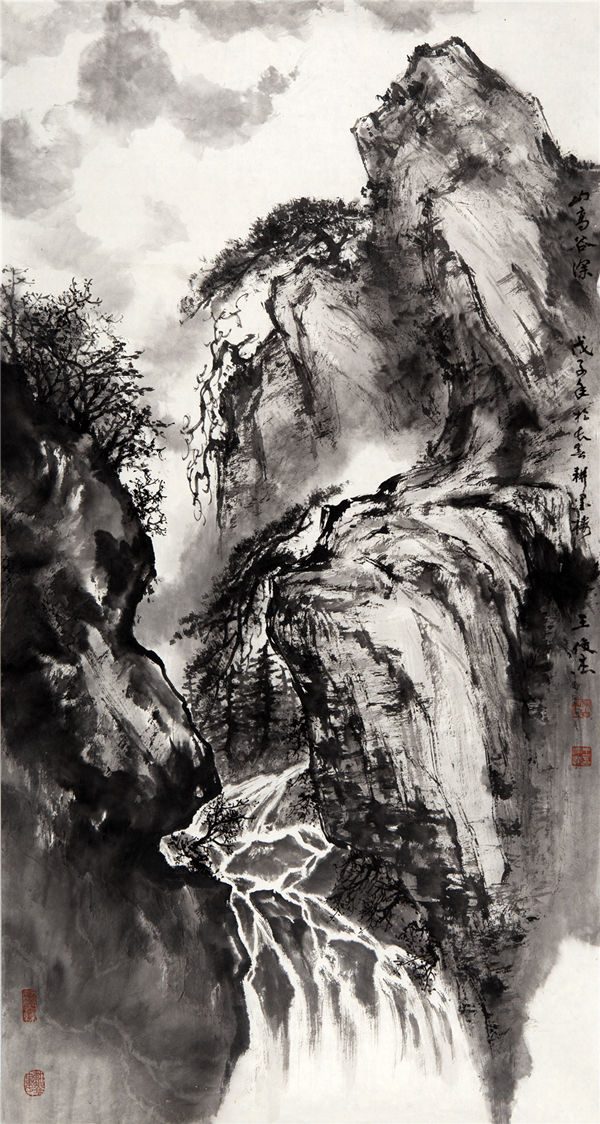

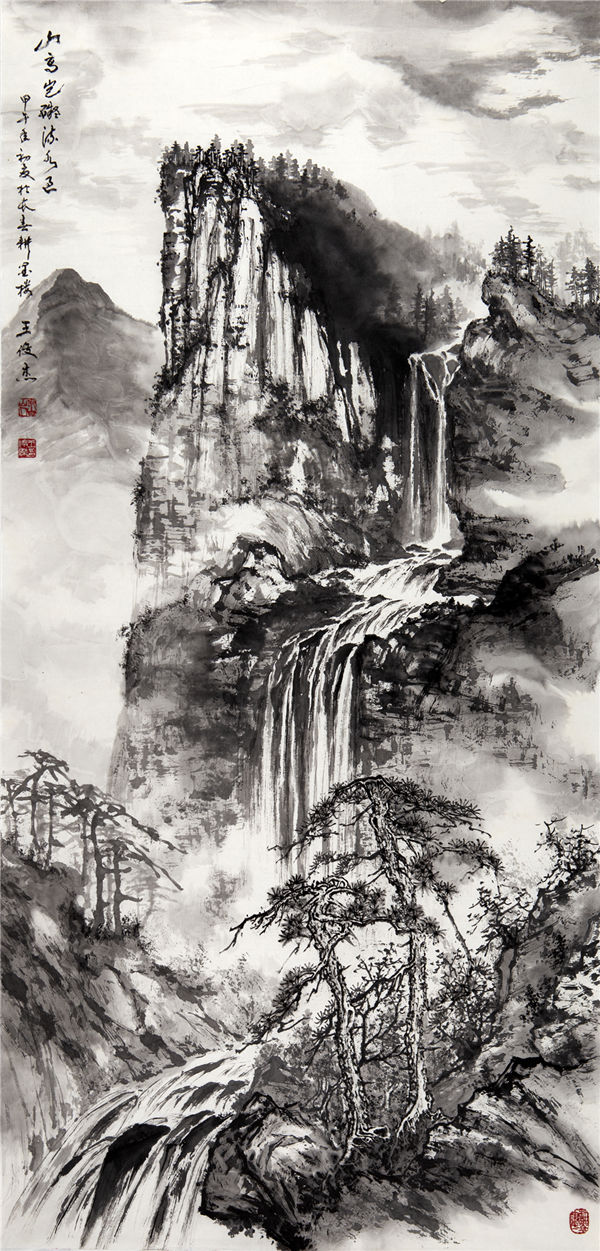

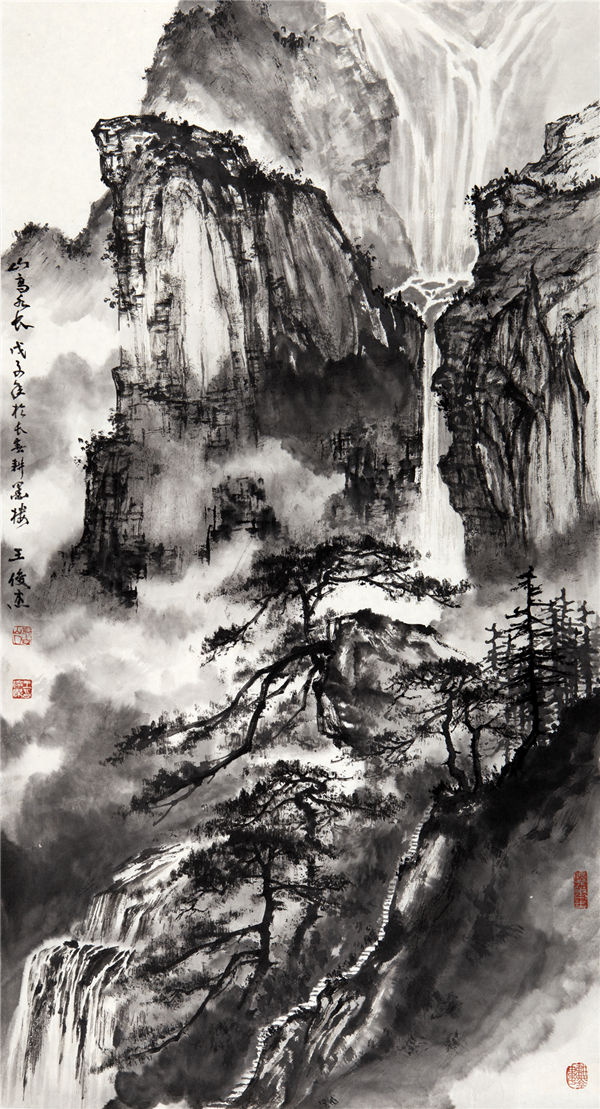

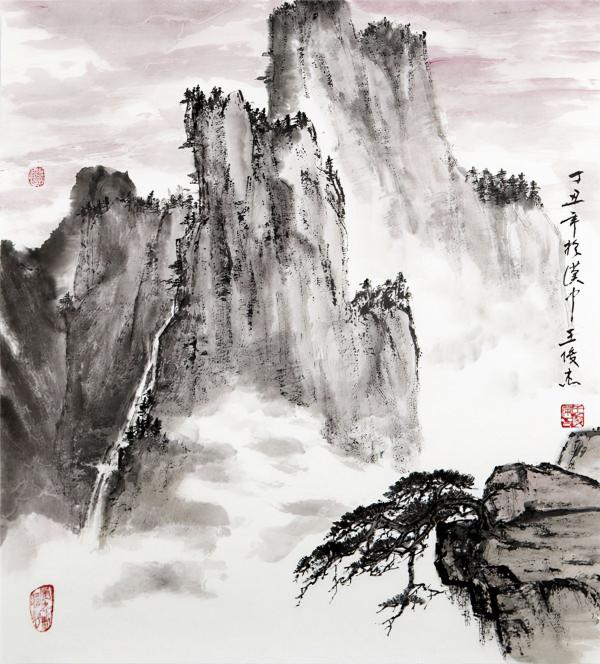

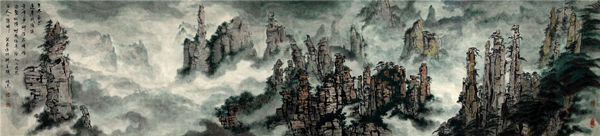

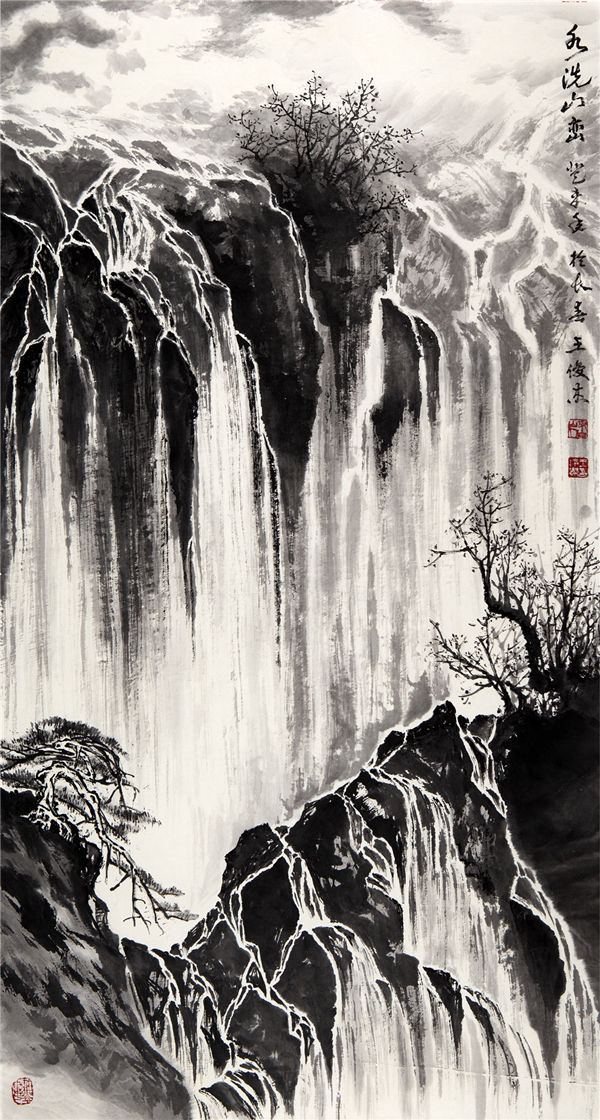

我的父親王俊傑,生於1942年,中醫世家出身。1962年,父親求學于吉林財經大學。1965年,父親在吉林省博物館與張伯駒相識。此後,父親每每提到張伯駒,總有講不完的事,有平凡人的不易和心酸,有執著與擔當。從年少的不惑到青年的不解,而今已步入中年的我,慢慢讀懂了父親與張伯駒的故事。我有義務去留下父親的那段記憶,更有責任去重溫和緬懷張伯駒爺爺。作為女兒,我也不知如何去讓歷史留下我父親的印記,唯一能做的是在父親晚年去記錄他曾經的故事。1958年,張伯駒被劃為“右派”。在陳毅將軍的幫助下,張伯駒夫婦於1961年來到吉林省長春市工作。張伯駒工作于吉林省博物館,1962年就任副館長職務,其妻潘素工作于吉林藝術專科學校(現為吉林藝術學院)。張伯駒夫婦剛到長春時,由吉林省第一任宣傳部長宋振庭親自接見,參與接見的就有我的外祖父楊鑑。父親說,當時他還並未與我的母親楊宇霞相識,最早認識張伯駒夫婦的其實也是我的母親。我母親是1962年入學吉林藝術專科學校的。在那個時代,能學一門手藝便足以養家餬口,在外祖父的強烈要求下,我的母親跟隨學校一位高鳳山老先生學習裝裱修復工作。高鳳山是原北派裝裱“四大高手”之一,在北京琉璃廠古玩街時就很有名望。他之所以能來長春工作也是由於歷史原因,也正是他才為東三省留下了北派裝裱的傳承,為吉林省開創了裝裱和修復專業。高鳳山是位嚴格的師傅,當時我母親才16歲,當學徒不易更何況是個小姑娘。我父親說,記得母親說過好幾次完成不了高鳳山的學習要求,被當面懲罰時就只好背地裡躲著哭,而且每天早起的第一件事就是打掃教室衛生,再去打熱水回來為高先生沏茶。這樣三年,母親堅持到畢業。在學徒這個期間,母親正式與潘素先生相識,因此為博物館事業一直奮鬥至今。1967年,父親和母親結婚。母親不僅幹家務樣樣在行,連木匠活都精通。父親每當誇讚母親時,母親都會提前告訴他,有時間還覺得母親是一位文士,但她又沒有理性的設計,所以那會又覺得她沒有什麼主義。後來,我慢慢地才讀懂了一代文士的母親只為民族文化。父親還記得和母親結婚的那天,當他一看到“張大爺”進門時,就感到分外吃驚,又得知“張大爺”就是張伯駒後,更是止不住地激動,比跟母親結婚這事還心跳得厲害。此後,父親的生活就與張伯駒聯絡了在了一起,至到最後也沒分開。父親跟隨他整理古籍,重新學寫字,重新學看書,之後開始學畫畫。潘素先生也從不吝嗇地教導他。張伯駒晚年愛熬夜,已找到好的古籍,總要一口氣研究透徹。父親曾經堅持不斷一口氣地陪了他兩天一夜,連母親都抱怨他不回家。父親說,那幾年恰恰是他最大的財富,如今已到杖朝之年,這一生的愛寫愛畫也愛研究,都離不開張伯駒和潘素夫婦的教導。父親還說,他認為自己的努力是不夠的,在繪畫上取得了一些成績,僅在幾幅作品上有些呈現,也不枉跟隨了張伯駒夫妻那些年。

弟俊傑思慕

女兒王磊

《王俊傑老師作品欣賞》