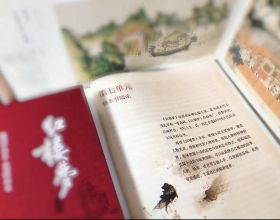

子曰:“泰而不驕,威而不猛。”泰然自若持卻不驕傲;威嚴卻不兇猛。”

君子無眾寡,無小大,無敢慢,斯不亦泰而不驕乎?君子正其衣冠,尊其瞻視,儼然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?”

人容易走兩個極端,要麼容易驕慢,要麼容易極度的自卑;要麼是威猛、威嚴過頭,殺氣騰騰的;要麼躲躲閃閃,好像完全顯露不出一個人的存在感 ,失去了內心平和、舒適安泰的中間狀態。

怎麼能取中間狀態呢?這句話講的就是做人的中庸,或者說是做企業領導人的泰勢,既要給人安泰舒適的感覺,但不要驕慢,夫子告訴我們怎麼修。

”君子無眾寡",無論人多人少,在君子內心都是沒有分別的,面一個人與面對無數的人,態度都是一樣的。

在家庭生活中面對自己的先生、太太和麵對外面無數工作,環境,客戶態度是一樣的。這很現實。

”無小大“,面對領導人和麵對小朋友心態度,或者講面對大人物和小人物的泰勢、心境是差不多的。一般情況下,見到大人物就嘚瑟,見到小人物就傲慢。見到大人物不失去尊敬是對的,但尊敬是有度的,不能失去基本的人格與尊嚴。對於部下、比我們位低的人,也是這樣一種尊敬的心境,對他人格比較尊敬。這樣就比較容易平和了。

”無敢慢“,”慢“就是隨便,拖延拖拉,”敢“就是比較果感,辦事情、說話有點衝有點過頭。其實辦事情時,對長輩也好,晚輩也好;人多也好,人少也好;事大也好,事小也好,我都是用認真責任的態度來處理。

我們觀察一下,什麼樣的人比較放鬆,不傲慢,比較理智,有定力?個人認為,往往是家庭關係比較好的人。比如,心中有父母做事比較穩健,或把家庭放在心上的人,做事也比較穩健。

君子之風,跟一個人家庭關係處理的好是有關係的。所以齊家特別重要 ,齊家根本還是跟修身有關,修身要從家庭的環境教育,父母很好的引導,讓孩子胸懷比較寬闊,不要很狹隘,斤斤計較,這樣不容易穩定,把名利過份放在心上.....

自見者不明,自是者不彰,自伐者無功,自矜者不長,自逞己見的反而得知不到彰明,自以為是的反而得不到顯昭,自我誇耀的建立不起功勳,自高自大的不能做眾人之長。

孔子周遊列國時,遇見一個七歲的孩子攔路,要他回答兩個問題才讓路。

其一是:“鵝的叫聲為什麼大?”孔子答道:“鵝的脖子長,所以叫聲大。”

孩子說:“青蛙的脖子很短,為什麼叫聲也很大呢?”孔子無言以對。

他慚愧地對學生說,“我不如他,他可以做我的老師啊!”

成長不能趾高氣揚,而是三人行必有我師的謙卑;不是與人相處時的驕矜與浮誇,而是既莊重又溫和,威而不猛,光而不耀,這是一種大成熟。

我們需要記住的是:無論何時,前方總有值得期待、值得追尋的東西等著我們。得而不驕,子曰:“君子泰而不驕,小人驕而不泰。有格局的人,不僅有過人的實力,還謙遜識禮,為人和善;反之,稍有成績便處處顯擺,驕傲自大,終究經不起考驗,受不了挫折。

晚清名臣左宗棠,不僅仗打得好,棋也下得好。有次,他奉命出征新疆,在途中看見一老者擺著棋陣,身旁立著“天下第一棋手”的招牌,便前去與老者對弈,連下三盤,老者盤盤皆輸,左宗棠輕蔑地說:“你還是拆了那招牌吧!”

沒過多久,左宗棠打了勝仗,班師回朝,在路邊又看見“天下第一棋手”的招牌,很想滅一滅老者的威風,於是,他又去下了幾盤棋,沒想到,左宗棠連輸六局,完全招架不住。

老者笑著說:“上回您一心想證明自己,所以旗開得勝;如今,您一心瞧不起我,所以屢戰屢敗。”

弘一法師曾說:“失意勿抑鬱失措,得意勿恣意奢侈。”人一旦得意,便容易鬆懈下來,忘乎所以,此時,失敗會隨時找上門來。而不驕不躁,保持謙卑,才是保持常勝的法寶。

真正有智慧的人,有功勞不顯擺,有能力不炫耀,居高位不狂妄,懂得藏匿鋒芒,活得通透從容。

靜而不爭,《菜根譚》裡說:“爭是不爭,不爭是爭,夫唯不爭,天下莫能與之爭。” 世間煩惱,都逃不過一個“爭”字。不爭是一種豁達的態度,更是一種智慧的選擇。

《道德經》中講:“聖人之道,為而不爭。”聖人做事情,從來不與人爭。因為他們懂得,爭得越多,失去得越多,人生也會越發痛苦。

真正智慧的人,懂得人生贏在大氣,輸在計較。靜而不爭,才是人生至境。有句話說得極好:沒有永遠無恙的歲月,只有波瀾不驚的心態,這世間真正的平和,來自內心的安寧。

人活一世,就是一個不斷與自己和解的過程。失而不怒,才能知足常樂;得而不驕,才能細水長流;靜而不爭,才能怡然自在。

歡迎大家品讀中華大家讀書會!

弘揚中華傳統文化,傳播正能量!

獲家庭更幸福,事業更成功!

感恩天地滋養萬物!感恩國家培養護佑!

感恩父母養育之恩!感恩老師諄諄教導!

感恩大家的幫助,願大家身體健康,心想好事成。

願所有眾生喜悅、安康、幸福、富足、豐盛、一切圓滿!