佟藝辰

近代中國的“開眼看世界”,始於魏源的《海國圖志》。此後,西方地理學逐漸在中國的革命中發揮了越來越重要的作用。在19、20世紀之交西方地理學入華浪潮之中,梁啟超扮演了獨特的角色。於文史學者而言,“文學地理”的概念首創於梁啟超1902年發表的《中國地理大勢論》一文,這似乎已成常識。而在人文地理學領域,任公也堪稱“中國地理學史上最早介紹西方近代地理學思想第一人”,尤以引介地理環境決定論為著。《中國地理大勢論》的姊妹篇《亞洲地理大勢論》,就具有鮮明的地理環境決定論色彩。

學界不乏對梁啟超地理學思想的研究,不過,這篇《亞洲地理大勢論》裡有一位學者的名字,似乎少有人問津。而對這位學者身份的考索,將為我們揭開一段意味深長的人文地理學跨海之旅。

任公此文,在概述亞洲諸古代文明之後,寫了這樣一句話:

昔基約博士嘗講述歐洲之風土,以謂歐洲發達之原因全由地勢之Permeability(易透達之意),而因以頌揚歐陸構造之佳妙,沾沾自喜焉。

這位“基約博士”是何人?梁啟超沒有做任何介紹,《中國地理大勢論》《歐羅巴地理大勢論》等文中,也不見任何有關此人的文字。

蒙友人提示,19世紀曾有位名為弗朗索瓦·皮埃爾·紀堯姆·基佐(Francois Pierre Guillaume Guizot,1787-1874)的法國史學家,著有《歐洲文明史》(Histoire générale de la civilisation en Europe),講述歐洲文明的起源與發展。友人言,或許“基佐”就是“基約”。在筆者看來,這種可能性不大。以聲觀之,“基佐”與“基約”相距甚遠;以形觀之,把“佐”誤寫成“約”,也不大可能。即使其中“紀堯姆”之發音略與“基約”相像,回看任公原文,“permeability”一詞用的是英文,或許說明他當時看到的是就是英文,而非法文。

假設梁啟超看到的就是英文,那麼就要找出“基約”可能對應的英文名字,再逐一搜索,挨個篩選。梁啟超是廣東人,筆者便搜尋了一下粵語裡“基”“約”:“基”讀如/gei/,“約”讀如/joek/。考慮到西文母音前送氣的/p/、/t/、/k/,常常被譯成漢語裡不送氣的/b/、/d/、/g/,那“基約”二字對應的英文名字,就可能以/k/或/g/開頭,以/k/結尾,中間讀如“約”。查新華通訊社譯名資料組所編《英語姓名譯名手冊》,先從G開頭的找起,如“Garrick”、“Garwick”、“Gauerk”、“Gavock”之類。一番搜尋,只尋得一些畫家、政客之流,杳無所獲。

之後,再次蒙友人提示,梁啟超此文乃是脫胎於日本人志賀重昂(1863-1927)《地理學》之一章,原文是:

ギヨー博士の歐羅巴洲の風土を講述するや、歐洲發達の源因を主としてその地勢の“Permeability”(「入り込み易き事」)に歸し以て歐洲大陸構造の至妙なる得々として稱揚せり……

即使不諳日文,僅憑漢字,也能大概看出這兩段話實為一體,甚至梁文中“Permeability易透達之意”都是照搬日文。不過,雖然兩句話看似一模一樣,但是日文卻蘊含了一個重要資訊:ギヨー,音如“giyō”,這說明這位基約博士的原名,以/gi/開頭,且結尾沒有/k/,而是以/o/結尾的開音節,這樣範圍便大大縮小了。筆者便又找出來譯名手冊,重新在G開頭的名字裡仔細搜尋。苦苦搜尋一番,尋得一個名字:Guiot,“吉奧特”。雖然中文譯名裡有“特”字,但依拼寫來看,像是個法語名字,而且按照法語的發音規則,此處單詞末尾的“t”不發音,正好符合“ギヨー”的讀音。以此線索按圖索驥,並沒發現以此為名的歷史學家,卻發現了一個叫“Guyot”的地理學家——阿諾德·亨利·居約(Arnold Henry Guyot,1807-1884)。

居約出生於瑞士納沙泰爾(Neuchâtel)附近的佈德維耶(Boudevilliers),正處於瑞士西部的法語區。他早年在納沙泰爾上大學,1825年赴德國求學,1835年於柏林獲得博士學位,1848年移居美國,最終去世於普林斯頓。居約是著名的冰川專家,後來人們以他的名字命名了“平頂海丘”(guyot)。他還是一位地理環境決定論者,甚至認為地理因素決定了不同人種在樣貌、體能、智力和道德上的高下之別。這個觀點與梁啟超筆下的“基約博士”頗為契合:“歐洲發達之原因,全由地勢之Permeability”——這分明就是地理環境決定論。

1849年1月17日到2月24日,居約在波士頓的洛威爾研究所(Lowell Institute)發表了一系列演講,後來集結成書,由哈佛大學的C. C. Felton教授(可能是Cornelius Conway Felton,1807年出生,是哈佛大學的古希臘語教授,1860年接任哈佛大學校長,1862死於心臟病)翻譯成英文,以The Earth and Man, lectures on comparative physical geography in its relation to the history of mankind為標題出版。雖然惠威爾(William Whewell,1794-1866)在1833年就發明了“scientist”這個詞,但此書中“科學家”還被叫作“the man of science”,前言也還在用“自然之壯美反映出造物者的旨意,上帝之手鞏固了我們的信仰”之類的語句來結尾。

在論述歐洲緣何發達時,居約寫下這樣一段話:

土地之小,鄰居之近,內海島嶼棋佈,大陸四處透達——請原諒我用這個詞——這一切都在密謀著在歐洲國家之間建立起生活和文明的共同體,這構成了他們社會狀態最基本和最寶貴的特徵之一。

The smallness of the areas, the near neighborhood, the midland seas thick strown with islands, the permeability of the entire continent — pardon me the word — everything conspires to establish between the European nations that community of life and of civilization which forms one of the most essential and precious characteristics of their social state.

全書只有這一處用了“permeability”一詞,這也應是梁文——亦即志賀原文——的出處。而志賀重昂引用居約的這一觀點,很可能是受到另一個人的影響——內村鑑三。

內村鑑三1861年出生於江戶的小石川,少年時專習英語。1876年,為了開發北海道,日本政府建立了札幌農學校,招收官費生。次年,本來準備從東京英語學校畢業後進入東京大學學習的內村,因為經濟上的原因,改入札幌農學校。此後,他受洗成為基督教徒,接著畢業、結婚、離婚。1884年,自費到美國留學,次年就學於馬薩諸塞州的阿默斯特學院(Amherst College),1887年獲理科學士學位。1888年回國,直到1930年去世。

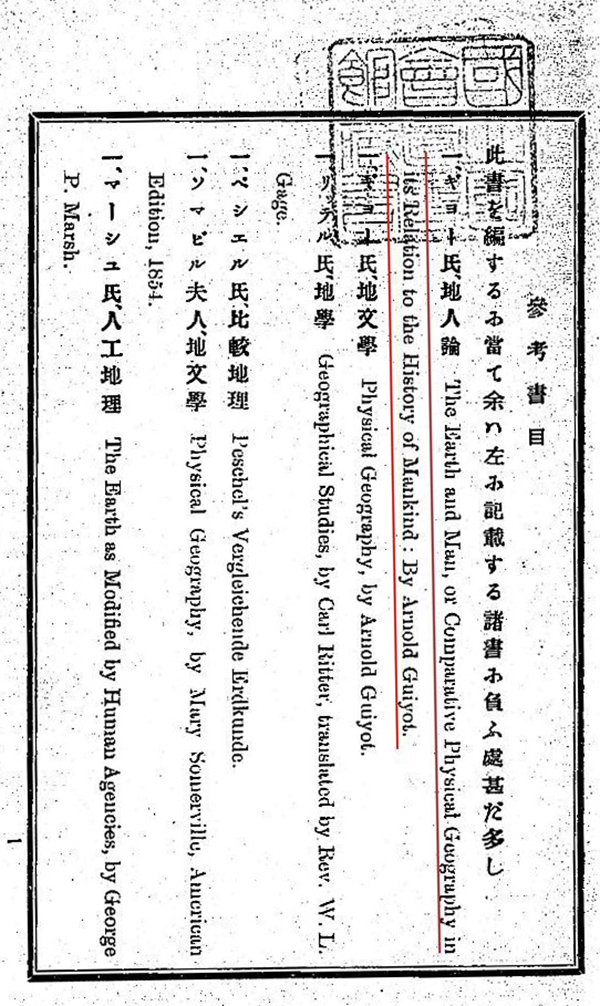

正是在阿默斯特學院讀書期間,內村讀到了居約的The Earth and Man一書。他不僅精讀此書,而且在此書的影響下,返日後於1894年出版《地理學考》,1897年改名為《地人論》。在《地理學考》的開篇介紹該書參考書目的部分裡,第一篇就是居約的The Earth and Man。日本學者竹內啟一和野澤秀樹認為,要理解內村鑑三的地理學,不能忽視兩個重要的方面:第一,內村受到了居約的強烈影響;第二,其基督教信仰與其地理學思想之間存在齟齬。基督教信仰讓他相信,日本的命運乃是神意的實現,在這個意義上,其地理學思想更接近於人文地理學開山祖師李特爾(Carl Ritter,1779-1859)的目的論哲學,而非居約的地理環境決定論。

言歸正傳,回到志賀重昂和梁啟超。志賀出生於岡崎康生町(現愛知縣岡崎市),1880年入札幌農學校學習,內村鑑三是高他三級的師兄。畢業後,志賀成為地理學教員,1895年就任東京專門學校講師,教授地理學。1911年就任早稻田大學教授,直到1927年去世。作為地理學教師,志賀理應讀過內村的《地理學考》或《地人論》。辻田左右男曾在論文中指出,19世紀初期,不同日本學者對居約的名字採用了不同的日文譯名:小藤文次郎(1856-1935)譯為“ジョー”,渡邊光(1904-1984)則譯為“グヨー”。志賀採取“ギヨー”的譯法,與內村一致,或許也可作為“志賀對居約的瞭解是來自內村著作”的旁證。

志賀講授地理學之目的,在於塑造和喚醒日本青年的本國意識。講義開篇第一章,就是講“地理學之必要”,要學生了解“世界之大勢”。進而,課程第二到第六章分設“日本地理考究之方針”“亞細亞地理考究之方針”“支那地理考究之方針”“歐羅巴地理考究之方針”和“亞弗利加州、大洋洲、南北亞米利加州地理考究之方針”,及第七章“餘意”,以介紹“世界之大勢”。

1898年,戊戌變法失敗後,梁啟超流亡日本,並迅速掌握了日語,還曾與代表外相大隈重信的志賀重昂進行過“筆談”。梁啟超首先談及光緒帝重新掌權的問題,設想在日本與英美的干預下,歸政於光緒帝。志賀回信中,並沒有對此正面回應,只言“矢野(按:矢野文雄,1851-1931,時任日本駐華待命全權公使)謁皇上,皇上健然。吾輩得報歡呼,蓋皇上覆權當非遠”。

梁啟超選擇以志賀在東京專門學校講授地理學的講義為藍本,創作《亞洲地理大勢論》《中國地理大勢論》《歐羅巴地理大勢論》,意欲“透過地理學,教導民眾把握世界形勢,瞭解中國在世界中的位置,並積極地建立起對‘中國’的主觀認識,並在此基礎上,希望能喚起民眾的愛國心,藉由統合民眾,向國民國家的形成邁進”。即使不管文字內容,不論思想之異同,僅憑“大勢”之語,以及梁文之標題和志賀講義之結構,也能看出梁文和志賀《地理學》之間的親緣關係。

從“Guyot”,到“ギヨー”,再到“基約”,三個不同語言的名字,串起了一套學說的傳播鏈,也折射出兩個國家的自強史。石川禎浩有言:

眾所周知,清末以後,隨著留日學生的增加,西洋的書籍、概念、各種學說的翻譯、重譯及其改寫透過日本大量湧入中國;但是,如果沒有使這些學說和概念得以成立的某種共同言論,這些學說和概念是難以被接受的。所謂共同言論,實際上,並非那些傳世的尖端的學術書籍,而是那些擺在店頭的通俗刊物,並非那些字斟句酌的譯著,而是透過剽竊和翻版而來的雜七雜八的教科書。

居約的The Earth and Man,內村的《地理學考》,志賀的《地理學》講義,梁啟超的《亞洲地理大勢論》,這些形態各異、旨趣不一的文字,在不同的歷史背景下構建起了各自的“共同言論”。於是,一些學說和概念便得以傳播、接受和變異,也給了後世的歷史學家以無盡的研究話題。

參考文獻

許桂靈、司徒尚紀:《試論梁啟超對西方近代地理學在中國傳播的貢獻》,《北京大學學報(自然科學版)》,2006年第4期,第510—514頁。

梁啟超:《亞洲地理大勢論》,載於氏著《飲冰室合集·飲冰室文集第四冊》,上海中華書局,1936年,第69—76頁。

新華通訊社譯名資料組:《英語姓名譯名手冊》(第二次修訂本),商務印書館,1989年。

志賀重昂:《地理學》,東京專門學校藏版,1901年。

Arnold Henry Guyot. The Earth and Man, lectures on comparative physical geography in its relation to the history of mankind, translated by C. C. Felton, Boston: Gould and Lincoln, 1871.

內村鑑三:《地理學考》,警醒社書店,1894年。

Keiichi Takeuchi and Hideki Nozawa. “Recent Trends in Studies on the History of Geographical Thought in Japan: Mainly on the History of Japanese Geographical Thought.” Geographical Review of Japan, Vol. 61 (Ser. B), No. 1, 59-73, 1988.

於瑩:《梁啟超の國民國家思想の形成——志賀重昂の地理學との関連を中心に》,《日本學研究》,2008年,第330—346頁。

辻田左右男:《地人論の系譜——A. Guyotと內村鑑三》,《奈良大學紀要》,1977年第6號,第28—42頁。

李成晴:《梁啟超致大隈重信佚札考釋》,《清史研究》,2015年第3期,第138—144頁。

石川禎浩:《梁啟超與文明的視點》,載於氏著《中國近代歷史的表與裡》,袁廣泉譯,北京大學出版社,2015年,第95—119頁。

責任編輯:鍾源

校對:劉威