豐厚的學養,詩書畫並舉,在海上書畫圈,江宏的地位頗高。這幾年,江宏則更如一位退隱深山的高人,非摯交不得見。但對江宏而言,“隱逸”並非是物理上的隔絕,更多的是一種人生態度,耐得住寂寞,是捨得間的平衡。

草書 黃庭堅詩

看懂他,要從三面

曾經和江宏同席,人人都知江宏老愛喝茅臺,酒量和酒品都是一等一。這份豪氣,也是江宏山水畫的鮮明的標誌,這一點,在江南畫家中其實少見。堅持骨法用筆的江宏憑藉充滿張力的線條撐起巨幅畫作,傳達著畫家堅定桀驁的個性,而江宏自己又說:“我這樣自信的人是有敬畏的。”敬畏什麼?敬畏宇宙,敬畏程式(形式)。

世人作山水,用皴法來表現明暗向背,乾溼濃淡、短長闊狹交織起來的皴法是豐富的筆墨,也是多彩的興致和情緒。或許是骨子裡討厭那些繁縟的成規,以及對筆墨的深刻理解,江宏信奉一根線條就能成就一幅好畫。說到線條,必然要說到書法。江宏說他不臨帖,“只是寫之前從古人留下的碑帖中解析一下字形和筆勢。一旦寫開,完全聽自己的了”。

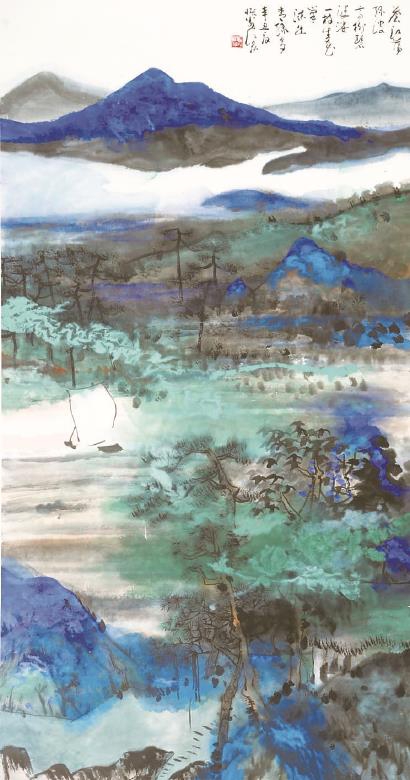

江宏作畫,第一遍墨稿完全是線條,而且是完整的畫。但如果畫面只有線條,顯然會面臨“太空”的問題,江宏的“潑彩”由此而來。

書畫,是一門生活的哲學,也是一門做人的哲學。

蒼江蕩綠波

四十多年的老朋友、畫家莊藝嶺對江宏有一個精闢的概括,“要看懂他,有三面,所謂‘食、色、性’。”

莊藝嶺說,江宏對吃講究,中國幾大菜系,從食材到烹飪方法,早年大家一起出去吃飯,若有廚房做得不到位的地方,江宏一定會毫不客氣地指出。不說應酬話,這確也是江宏的秉性。筆下是千年山水,耳朵裡聽的是純正的古典樂,“潑彩”是莊藝嶺指的“色”。

從傳統的畫史而言,潑彩是外道的東西,是毛筆以外的繪畫手段,所謂“掩映骨法”。江宏說自己原先是想全部都選色潑的;後來才加入水墨。當然,潑墨也可以當作是“潑彩”中的一種。潑彩可以淡彩,也可以濃彩,還應該可以是墨彩。為此,江宏有一本藝論集的名字就叫《興高“彩”烈》,“關鍵是要‘興高’,‘興高’就能畫出好作品”。

秋色白帆

湯哲明曾評價前輩的作品:江宏畫潑彩,顯然是受到過些許劉海粟的啟發與影響,但與海老的熱抽象旨趣絕不類同。雖彩墨絢麗,卻求清逸冷豔,無一絲煙火氣,自是源於胸次與學養。江宏潑彩有一特殊處,在於畫畢再潑,破壞成法。所欲全在盡去積習,絕處逢生。而其難能者,在於心無成法,純出天然,目無全牛,點睛正在“興高”二字,氣韻所之,庶可近於自然。

這“興高”便等同於莊藝嶺所說的“性”,也就是所謂的“心性”。“真趣”“理趣”“天趣”,是中國繪畫發展的三個階段。“真”是孩提時代,童言無忌,畫得自由自在,有自然天放的情趣。現在所能見的漢、魏晉壁畫即是。“理趣”是成年時代,寫實能力充分成熟了,在“真”之上有了進一步講究的資本了,於是,就真的講究起來了。看看宋畫便可明白:形象入“理”了,“理趣”便油然而生。“天趣”是老成的時代,畫得遊刃有餘了,就要畫家精神方面的東西,心源的力量就突出了。這三者呈遞進關係。

紅芳翠蓋

興到了,一切皆到

心源,這個詞是中國人造出來的,是畫家的人格、品格、性格、學養和經驗的總和。蘇東坡評王維:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”江宏的心性從哪裡來,大概便也是從詩中而來。自少年起,江宏便對中國古詩詞有幾近痴迷的偏好。江宏的父親江辛眉是著名的詞人,早年在無錫國學專修學校得王蘧常、錢仲聯等名師傳授,世人以為他的詩詞有韓愈、蘇軾、黃庭堅、辛棄疾古風,出語奇穎,格律嚴謹。家學淵源之外,江宏喜好讀書,一開始就對繪畫史有興趣。十幾歲的少年們聚在一起,談天說藝,江宏便自覺地去家裡的書櫥翻檢助談的資本。而對少年而言,愛上山水,人生便多了“古今”。

怎知世事有變,江宏不得不去農村插隊,先在安徽,後來去吉林。有一段時間,因為水土不服致使面板潰爛,無法下床有半月之久,手頭只有一本商務影印的明代毛晉津速本《歷代名畫記》。半月中,江宏竟讀它個滾瓜爛熟,也練就了從書中信手拈來史料的功夫。“二十年後,我的中國繪畫史著作裡如數家珍似的運用唐和唐以前的史料,便是得力於這半月之功。這是一部上古至唐代的繪畫史專著,我把它看作中國繪畫的《史記》。”現在回想起這段經歷,江宏自認是塞翁失馬,“得天之助”。

菊花

江宏是不可複製的,他縱情筆墨,古拙簡逸的路數,一般人學不來。他早就打通了中國繪畫與中國哲學的交叉路徑,並將中國山水畫的演變過程梳理得十分清晰。哪些必須繼承,哪些可以拋棄,他的簡約是從繁瑣裡一步步做減法而來的,並非一蹴而就。

江宏的文章漂亮,在《煙波輕帆》一文中,他寫道:“闊山高樹,應是倪雲林風範,只因為遠山雲霧繚繞,就遠離了倪雲林。其實,不必去和古人比,古今各有各的活法,也各有各的畫法。”江宏說他“畫大片的松樹,好似練功,屏聲息氣地不敢有絲毫怠慢。畫山崖石塊好似開閘洩洪,一任情緒飛湍”“樹木的搭配很有意思,以豎為體,橫斜傾欹,高低參差,亂中求整。似乎表達出一些藝術的道理。以前曾畏對群樹,如今在此間津津樂道,大過其癮”。

芙蓉花

在心氣、眼力都極高的江宏眼裡,可以對酒唱酬的古人,大概也不過是王蒙、倪寬二三人而已。但喝再多,江宏也是清醒的。畫家的宿命,都是一個人很孤獨地面對藝術、面對歷史。好在畫畫於他,畢竟有著無可替代的快活,因此,在江宏的作品裡,我們看不到頹廢與逼仄,只看到飽滿的色彩和富有韻律的線條,只感覺到走筆龍蛇的自在灑脫。

很多前人的句子,江宏不僅讀,不僅畫,還到實地去找。黃庭堅寫詩的地方,江宏去找過;辛棄疾寫詞的地方,江宏也找到。是找景,更是找意。到辛棄疾寫詞的地方,一看,感受很多。他津津樂道的雨巖,是座山石頭;瓢泉,也只是一條小澗而已。但是,到了他的詞裡面就如此了不得了。“這是辛棄疾的意境這是詩人的高明,所以,當時,看到的儘管只是小山、細泉,也就認了,認的是詩,是詩人,是意境。”如此自如地行走在古人的意境之中,也難怪其作畫的狀態,總能氣定神閒、怡然自得。愛憎分明,始終堅定地走自己選擇的繪畫之路,讓江宏的每一筆都有“質”有“勢”,其畫的格調自然也非常人能比。

“興到了,一切皆到。”江宏說。(吳南瑤)