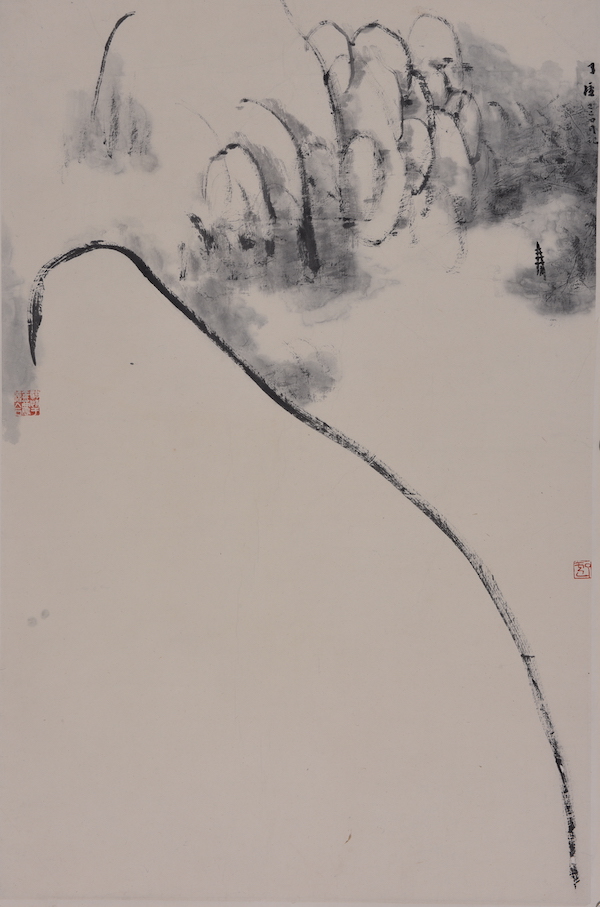

了廬

山水為天地間第一生命,其有形而更有情。古人云:"仁者樂山,智者樂水",正在於此。中國山水畫一直有“澄懷觀道”之說,中國畫尤重詩的思考方向。

年近八旬的知名畫家了廬近年一直致力於中國書畫理論與思考,他認為,作為中國畫畫家,如果要去表現山水,不但要深入其中,遊山觀水,更要觸景生情——所謂觸景生情就要用詩人的思考方式,也即顧愷之所言的“遷想妙得”。透過相應的筆墨,以最合適的筆墨形式呈現一個地方的山水,而不能用一種筆墨去表現所有的山水形式。本文為了廬回顧其山水陰晴系列創作的隨感回憶。

中國畫的筆墨不是簡單的筆墨形態,而是中國民族傳統文化精神在繪畫中的體現,也與個人修養與生活狀態有關。中國畫越到最後越呈現出文化性與思想性的深邃,這與中國深厚的文化底蘊有巨大關係。

我個人以為,當下的水墨繪畫有三個方向:一是詩人的思考方向,即表現詩的藝術境界;其二是從從西畫轉過來的,那是科學家的思考方向;第三種是匠人的思考方向,那是工藝。我記得法國總統戴高樂曾說過:“我們這一代人是革命家,我希望我的兒子是科學家,第三代是藝術家。”真正的藝術家需要三代人的培養,這在東西方都是一樣的,我個人認為,中國畫尤其得注重詩人的思考方向,這是很重要的,現在很少有人認識到這個問題。

現在的很多畫家極少詩文修養,以詩而言,無論新體詩與舊體詩,都少修養,而且,缺少真正的人文修養。事實上,作為中國畫畫家,如果要去表現山水,不但要深入其中,靜心遊玩,更要觸景生情——所謂觸景生情就要用詩人的思考方式,產生詩的形象,不過得要有筆墨基礎,因為面對不同的物件, 不同的情,產生不同的形。

可以說,得追求用獨有的筆墨形式,以合適的方式表現一個地方獨有的山水,而不能用一種筆墨去表現所有的山水形式。

這得在傳統筆墨裡尋找,並進行深入的思考。

客觀來說,歷史上的山水畫家,體會到這一點的並不多,很多都是用一種表現手法來表現所有的山水。相比較來說,石濤就比較好一些,技法也十分豐富,所謂“搜盡奇峰打草稿”。

所以作為當下的畫家,寫生和表現山水,不但要如石濤所說的“搜盡奇峰打草稿”,更要以詩人的情懷樂在其中,盡情遊玩,直到樂而忘返,情景交融,山水的詩意就滋生在心中了。以後回味起來,當這些舊影重現時,將之表現出來,這種經過時間過濾的記憶就是最美的寫生。即使是一個區域性,也有可能像詩篇中最動人的警句一樣感染於人。

想起我30多年前畫山水畫《空谷陰晴》的那些往事。

記得是最初是1966年,周陽高和他的一個同學,大學畢業分配後與我成為同事。那年的5月,我們一起出去寫生,先到寧波奉化雪竇山,次日趕到天台縣,晚上住天台山國清寺,第三天大早,我們從國清寺往石樑去,記得天矇矇亮從廟裡吃完早飯就走了,將近中午時,尚未到石樑,那邊有三個寺廟,中方廣、上方廣、下方廣,石樑就在中方廣寺旁邊,將近到石樑時,是在一個山谷裡。

我們就沿著山體走,突然之間山谷面一股風特別大,我們就頂著風走,彼時感受到山谷裡各種各樣的聲音,泠泠然,鏗鏗然,各種聲響交融,非常奇妙的感覺,真所謂空谷傳音——這感覺給我印象非常深刻,也一直刻在我腦子裡。

其實我當時就希望把這種一種空谷傳聲的感覺表達出來,可惜當時我們都沒有這種筆墨的表現能力。

但我心裡一直想著這事,一直也不能忘記。

一直到1980年代,透過自己對中國傳統筆墨的持續學習,在各方面修養相對來說比較成熟以後,到1989年開春以後,我突然之間感覺有辦法了:因為1985年我創作了一批以“陰晴”為主題的山水畫,就像王維《終南山》詩中所言的“分野中峰變,陰晴眾壑殊”。創作“陰晴”系列,也與中國傳統的道家哲學思想有關。我從1985年開始琢磨的時候,陰晴正好對應中國繪畫中虛實的感覺,所以我創作一批陰晴系列山水畫。在這批積累的基礎上,我開始畫《空谷陰晴》,當時是前面用虛的筆觸,後面用實的,把距離拉開,拉開以後就象徵了空谷。

由於前面是虛的,其實對用筆的要求極高,必須用很凝重的筆觸勾下來。後面的稍微可以輕鬆一點,這樣畫面就有一種對比,既有虛實對比,也有凝重與虛靈的對比。

面對這樣一幅作品,我當時的希望是:就好像你叫一聲“啊”,透過畫面就彷彿有回聲出來。

所以記得當時陸儼少先生看到這幅作品後很激動。

我給陸儼少先生看的第二幅作品是《泰山陰晴》,當時用的是相對凝重的筆觸。這是因為泰山在中國的名山大山裡,跟其他山不一樣。泰山是歷代帝王封禪的地方,所以我想表現出一種唯我獨尊的感覺。記得去泰山路上,所見的山的石頭,都是一大塊一大塊,方方正正的,與華山、黃山的感覺不一樣,那是很莊重的,所以畫泰山時不能險,希望有一種相對穩重的感覺,左邊用了一些深色,中間有點,右上就是三筆,就是集中體現了泰山山路山道的完整。

因為當時想要呈現虛實感,右邊虛的一邊,相差太強烈了,一邊特別重,一邊特別輕,這畫的草稿畫好以後,我就拿給關良老師看,對關良老師說:“總感覺好像輕重有一點不對。”

關良說:“你那右下邊用重色的試試。”

我心裡當時一楞,心想可能不協調吧?他看我有點猶豫,他就不說話了。

我回去以後,想想可能關良還是有道理的。就把色彩盆子裡一種那種留下的帶濁的、凝重的顏色,用力“啪”地在紙的右下畫了厚厚一條重色(因為當時感覺新鮮的顏色份量不夠)。後來還是拿過去給關良看,他驚喜地說:“好!對了!”

其實我當時還沒有體會到他讚許的意思,這幅畫後來反正放了好長時間。等到“八五思潮”以後,我後來不斷拿出來看,經常拿出來看,終於有一天感覺:“這畫還可以啊。”

所以後來到陸儼少先生那給他看,他一下就驚了,他的驚訝表情讓我感覺到這幅畫很現代,探索也是有意義的,包括對中國畫的現代性也有一個認識的過程。

現在越來越感覺到這幅畫很現代,因為我不想要表現整個泰山,當時只就抓住這個區域性,表現“唯吾獨尊”就可以了。這張作品放在整個山水陰晴系列裡,可以說分量最重,後來能獲得關良與陸儼少二先生誇讚,或許與這方面是不無道理的。

(注:本文據作者口述整理)

責任編輯:李梅