2020年4月30日的下午,28歲的黃徵走出了南山科技園一棟寫字樓的格子間。趁著電梯廳的鏡面,他留下了在這家公司的最後一張自拍。一併進入鏡頭的,還有某網際網路大廠的logo。

這是黃徵大學畢業後的第五年,在深圳輾轉4家網際網路公司後,他決定徹底告別IT行業。

剛入行時,黃徵給自己的職業目標是做十年程式設計師,而後進入技術管理層,或者成為IT創業者。

職業道路行至半程,他對原本的10年目標意興闌珊,“一來當時太天真,把自己想的太牛了,二來即便做到了,也擺脫不了996”。

去TM的996

離開的念頭,在工作第3年就有了。

那是黃徵工作的第二家公司,一個傍晚,他在科技園內的快餐店吃晚飯時,突然感到一陣心悸,呼吸變得困難起來,他放下手裡的筷子,走到門外慢慢踱步,不斷地做著深呼吸。10多分鐘後,狀況總算好轉起來。

那天夜裡,坐在燈火通明的辦公室,黃徵想起打工詩人許立志的那句詩,“像一顆螺絲釘掉在地上,不引起任何人的注意”。

黃徵同學的同事,就在一個加班的夜裡,口吐白沫倒在了辦公室。

寂靜的晚上,黃徵看著頭頂白花花的日光燈,心裡一陣惶然,不知道什麼時候,自己也會成為那顆掉在地上的螺絲釘。

在這次心悸之前,他滿懷工作的激情與快速成長的渴望。

上司老秦為人不錯,不吝與下屬分享經驗與專業知識,也很欣賞黃徵的技術天分。他學到了大量的東西,職業技能快速成長。對於喜歡敲程式碼,熱愛技術研發的黃徵來說,這是上家公司很難給到他的價值。

這樣的工作氛圍之下,黃徵和團隊其他成員一樣,渾身充滿了幹勁兒。每天早上,他擁在洶湧的地鐵早高峰裡,吸著汗臭、口臭,從寶安一路擠到科技園,而後開始一天的高速運轉,加班到深夜是家常便飯,通宵加班平均每個月都會有兩次以上。

心悸在其後出現了幾次。黃徵漸漸開始懷疑這份職業熱情的意義——所謂透過技術積累,過上更好的生活,從本質上講,不過是老闆們榨取利益的糖衣。

即便是上司老秦這樣的技術大牛,也根本擺脫不掉996的命運,更高的職位和薪酬,只是老闆們促使他們以身體為代價,過勞付出的誘餌。

這樣的判斷,很快在第三家公司得到了更為確切的印證。

在這家公司他遇到了一位“變態製作人”,製作人在遊戲開發公司的職能,相當於專案總統籌。

黃徵之所以稱罵這位上司變態,是因為熬了一個通宵後,整個團隊趕出來的遊戲新版本,僅僅是為了給老闆看一眼。

這樣勞而無功的通宵加班,黃徵前後經歷了好幾次。加班到晚上11 點、12 點的情況更是數不勝數。每個深夜加班過後,老闆次日都要在辦公室裡,指責製作人沒有做好管理,累壞了“兄弟姐妹”。這位東北老闆有著和劉強東一樣的習慣,喜歡稱呼員工為“兄弟姐妹”。

不久後他就同事那裡得知,這是一套“馭人術”,老闆負責在加班問題上唱白臉,製作人負責唱黑臉,只為讓員工更心甘情願地賣命。

無論加班到多晚,第二天9點,大家都要準時到達公司。因為部門要站著開早會,一個人遲到,就要連累其他同事站在會議室等他,一開始他不解,這種彙報“昨天干了什麼,今天要幹什麼”的會議,完全可以在QQ群裡解決,為什麼一定要開會。

他後來知道,這同樣是老闆和製作人約定好的“馭人術”,目的不在於開會,而是防止員工遲到,“有誰好意思讓別人站著等他”,同事在辦公室裡低聲跟他解釋。

黃徵恨死了這樣的日子,每晚工作到10點,腦力透支到極限以後,他的脾氣變得格外暴躁,但凡一個人走過來提個問題,他必定要發一通火氣。每週他要上六天班,工作日回到家後已經十一二點,健身、看書……任何能讓自己喘口氣的生活調節,都成為不可能。

而他工作中的絕大部分時間,實際上都消耗在了低端重複性工作中,沒法學習最新技術,距離自己最初幻想的“成為很厲害的技術牛人”,顯得愈發不可能。

黃徵決定“去TM的”。

他不再像過去一樣,習慣將工作時間延長到9點以後。每天下午6點半後,他準時關電腦下班走人,遲到也成了習慣。沒過多久,他參與的專案因盈利無望停擺後,他也被“最佳化”了。

曾經的上司老秦,已經跳槽了騰訊的某個遊戲工作室。失業的日子裡,老秦邀請他參觀了騰訊的辦公大樓。站在可以俯視南山的大落地窗前,老秦鼓勵他學習虛幻引擎技術,為面試騰訊做準備。他笑了笑,隨口搪塞過去。

他清楚,跳槽騰訊後,老秦的加班更為變本加厲。

經歷無數次加班以及“馭人術”的洗禮,黃徵的“上進心”已被磨滅殆盡。他決心找一家無需996的公司。很快,他就發現這根本不可能。

無需996的工作也有,但給出的薪酬根本支撐不了他的生活開支。他面試了一個多月,最後選擇了一家“相對輕鬆”的公司。“相對輕鬆”的概念是,在996的前提下,這家公司的加班強度,比其他公司略低一些。

上班地點和之前並無差別,5年來黃徵呆了4家網際網路公司,最後三家都在科技園片區打轉,離公司最近的地鐵站,要麼是高新園,要麼就是深大。

在科技園裡兜兜轉轉,就像他走不出的996宿命一樣。拿到第四家公司的offer後,黃徵打定了主意,就在這裡混混日子。

“只要猝死得夠快,內卷就追不上你”

李寅也在深圳做了5年的程式設計師,他比黃徵小一歲,卻沒法“去TM的”。

他的孩子剛滿一歲,買在惠州的房子,每月要還5000塊房貸。相比於對996的厭倦,職業焦慮、生活壓力更讓他惶惑不安。

這種不安是從去年4月開始的。當時李寅參與的創業專案徹底停擺,收入都成了問題。妻子的肚子一天天大了起來,掰著指頭算算各項開銷,他在求職市場上,給自己定了個2萬的薪資標準。

工作找起來一下子吃力了很多。在此之前,李寅找工作可謂順風順水,基本上離職一週後,就能入職新的公司,那時他的薪酬還在1.5萬以下。這次他花了一個多月的時間,才找到了一份月薪2萬的程式設計師工作。

他想起了之前同行講過的金字塔理論,越往上走崗位越少,競爭就越發激烈,而到了35歲,就是職業的終點。“我來深圳5年了,再過5年,也差不多就到了職業盡頭。”

程式設計師的工作雖不難找,李寅卻從未感覺過職業安定感,他在深圳經歷了5家公司,一半以上情況是被動離職——公司倒閉或者裁員。

他和同行討論過這種困境,這與整個網際網路行業的現狀有關。整個市場上,幾個大廠分完了蛋糕,網際網路小公司生存舉步維艱,“九死一生就算是不錯的了”,他發現大多數小型網際網路公司,要麼做成一個專案賺一筆離場,要麼專案失敗以破產收場,最好的結局就是被大廠收購。

“今天我到這裡上班,看起來一切都還好,說不定明天就不行了。”在福永的一個科技園裡,李寅指著樓上的公司說道。

去年,李寅的前同事進入一家大型集團從事技術開發工作。他勸李寅多考慮相似的機會,“大企業起碼可以養老,至少穩定”。李寅覺得前同事講的不無道理,但他也不太敢指望這一點,畢竟很多網際網路大廠的程式設計師,照樣要被公司“最佳化”。

孩子出生以後,李寅就陷入了技術焦慮,下班之後,刨去喂孩子吃飯,陪孩子玩耍的時間,他已經沒有什麼技術充電的時間。

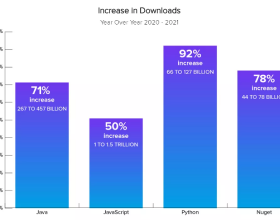

“我們這一行有句話,時代想要拋棄你,分分鐘都不會等你,今年你用的是最新的技術,明年這個技術就落伍了”。

李寅之前有個做技術開發的女同事,在家休了將近一年的產假後,再上班已經完全適應不了工作節奏,“這也不會那也不會,後來被調出了專案組”。

曾在騰訊做了9年遊戲開發的劉超宇,將這種焦慮歸因於“做技術的詬病”——國內網際網路行業所做的東西屬於應用層面,用到的技術全部依賴於國外的基礎技術研發,“說白了人家是你的技術上游,你只是用了人家開發的工具型技術”。

“你得一直追趕人家的技術走,人家出了新的外掛、技術和架構,國內所有的技術人員都要去研究它,不然過幾年你可能就失業了。你得不斷學習,來保持崗位競爭力,但你這樣追趕,你比得過年輕人嗎”。

比不過年輕人的,不止技術更新的速度,還有加班的熱情。劉超宇離職前的那幾年,發現剛入職的同事甚至在內網上釋出攻略,分享如何在公司住上一個月——“在健身房洗澡,用摺疊床睡覺等等,寫了一二十條”。

劉超宇的一個前同事,從騰訊離職後開始賣保險。離開從事20年的IT崗位後,他跟劉超宇感嘆“賣保險以後,感覺豁然開朗”,相比較之下,程式設計師職業則是”越做路子感覺越窄,選擇越少”。

“說白了,同一個職位爭的人太多了,工作經驗已經不值錢了”,劉超宇覺得,這是中年程式設計師最為尷尬的一點。

近些年來,“程式設計師職業高度內卷化”越來越多地被人提及。所謂內卷,即在蛋糕大小不變的前提下,分食蛋糕的人越來越多。這樣的現實下,分食者的個人最優選擇(做題家、奮鬥逼等)會導致整體的無效率和邊際報酬的遞減(700分讀不了清北,996等)。

在網上關於“程式設計師如何避免內卷化”的提問下面,其中一個回答是“只要猝死得夠快,內卷就追不上你”。

告別996,下一個路口

兩年多前,劉超宇離開了騰訊,在深大附近開了家手工皮具工作室。今年夏天,因為疫情接連虧損了幾個月,他和妻子不得不關掉工作室。

頭頂大廠光環,隔三差五他還能接到獵頭的電話。他懶得應承,“一旦回去,你就必須接受那種工作狀態”。

黃徵的上司老秦,現在過的應該就是“那種狀態”——趕專案時,整個一年基本上都要晚上12點後下班,凌晨兩三點下班回家也是常事。

幾個月來,劉超宇和妻子呆在龍崗的家裡,偶爾有皮具愛好者上門,體驗一下皮具製作課。倆人希望找到新的自由職業,而不是返回職場。

劉超宇當初進入這個行業,很大程度上源於對遊戲開發的痴迷與熱愛。十多年後他發現已經很難找到當初的興趣,開發一款遊戲,公司更關注的是商業價值,而不是獨立創新性。

毫無節制的加班,也讓他感覺整個行業將腦力創造性工作,變成了勞動密集型產業,“你做一個創造性的東西,你靈感好,狀態好,一天就可以解決問題,狀態不好一個月可能都解決不好,工作時長能解決問題嗎?但國內企業已經找不到突破口了,只能透過壓榨勞動時間來實現突破。”

還好,9年大廠工作給劉超宇留下了一定的積蓄。足以讓夫婦倆在失去收入的大半年時間裡,相對從容地尋找一條新出路。

李寅揹負著更多現實壓力。

他和妻子都是湖北人,倆人商量著等他離開IT行業,就回到武漢發展。可離開老本行,跨行業似乎也沒那麼容易,“回去到底做什麼,要不要提前存夠武漢房子的首付”,是他現在最焦慮的問題。

之所以要存夠武漢買房的首付,是因為他在惠州買的房子,近幾年都無法出售。根據惠州樓市政策,商品房需證滿3年方可轉讓,現在李寅還沒拿到房產證。

他更憂心的是,即便熬到可以交易,房子也很難出手,“那麼多新房都賣不出,何況二手房”。

2年前,準備結婚的小兩口在中介的“30分鐘到深圳”遊說下,買下了這套房子。現在他感覺握著一個燙手山芋,“住不了,租不出去,也沒有升值,算上每月要還的利息,還是虧本的”。

對李寅夫妻倆來說,回武漢買房,怎麼著都不是個輕鬆的事情。“要麼揹負兩套房貸,要麼虧損把惠州的房子割肉賣了,這個抉擇很難。”

現在倆人帶著孩子,租住在坪洲地鐵站附近。李寅有3個同學住在附近,也都是程式設計師。隔段時間四個人會聚在一起喝喝酒,聊起將來,大家通常以滿嘴不在乎來掩飾迷惘,“有人說過幾年回老家養豬,有人說回家繼承老爸的養小龍蝦事業”。

今年因為疫情,李寅一直在荊州老家待到四月份,小城生活讓他體味到了久違的安穩感,“在家太幸福了,要啥有啥,生活又方便,就是沒有好的收入來源。”

相比之下,“一人吃飽,全家不餓”的黃徵,當下的處境最為輕鬆,他形容目前的生活為“回到人間”。

去年找第四份工作時,他開始留心轉行的機會。做跨境電商的朋友,給了他轉行的啟發。辭職以後,他重新租房,搬到寶安福永片區的一間公寓裡,做起了跨境電商。這3個月來,每月收入大概有2萬多元,這差不多與他之前的收入相當。

他有心把跨境電商做得更大一些,“明年去佛山,可以僱兩個人來幹,那邊房租、人工便宜。”

黃徵現在住的地方,距離最近的地鐵站有3公里。每天他睡到10點鐘起床,打理一下電商賬戶、發發貨物,一天下來只需工作四五個小時。他了有充足的時間,看書、健身,去附近轉轉……

“我有了自由的時間,可以去看自己喜歡的書。我期待自己慢慢變成一個很牛的人,正如在 2015 年 3 月,我得到第一份工作時,憧憬著自己將來能有一番作為一樣。”

告別996後,28歲的年輕人,許給自己一個新的未來。

備註:

應受訪者要求,文中人物均採用化名。部分圖片由受訪者提供。