1985年5月31號這天,南卡羅來納州一戶家庭的父親正在家中辦公,他叫鮑博。

那天室外陽光明媚,辦公久了眼睛產生疲勞,鮑博偶爾會抬頭看看外面的風景。也就是在偶然的一個抬頭間,他看到17歲的女兒沙麗剛把車停好,又往院子裡郵箱所在處跑去,看著像是要拿什麼東西。

鮑博沒有太過在意,低下頭又開始全身心地投入工作。然而在書房的他等了許久,也沒有聽到外面女兒“Daddy?Mommy?”的叫聲。

父親感到納悶,女兒拿個郵件,不需要花這麼長時間吧?於是他暫時停下工作,順著視窗向外看去,沒有看到女兒的身影,他又走出書房跑到外面郵箱那裡,發現郵箱已經被開啟,信件也依然還在裡面,但是女兒卻突然消失不見了。

鮑博立即又跑到汽車邊上檢視,發現女兒的錢包和一系列重要證件都還好好地放在副駕駛上。也許是一個父親的直覺,他下意識察覺到不對勁,立即掏出手機報了警。

然而,等警方抵達後才發現,處理這起案件,他們非常被動,因為兇手當時幾乎沒有在現場留下任何有用的資訊。

那麼,17歲的少女怎麼會莫名其妙在家門口莫名失蹤?警方最後又是如何根據蛛絲馬跡找出兇手的?接下來我們一起來看一下這宗離奇的失蹤案。

案發當天,17歲的沙麗剛參加完同學聚會,自己開車回到家,接著她就被父親鮑博發現莫名失蹤在家門口。鮑博選擇報案後,警方很快趕來,並立即對現場展開了偵查,結果並未發現什麼有價值的線索。

按照常理來推斷,警方認為沙麗這是離家出走,亦或又去找同學玩了。但鮑博很快就否決了警方的這個說法。

在鮑博的印象中,女兒沙麗長相明豔大方,性格開朗,不管在學校還是在家裡,都是開心果一樣的存在,且從最近的生活表現來看,也壓根就沒有會導致她離家出走的因素存在。

而事發後,鮑博已經給女兒的同學打過電話,他們都表示,沙麗沒和自己在一起。

另外,沙麗消失的案發現場也非常奇怪:郵箱底下幾封郵件正零散落在地上,沙麗車子駕駛室的門還是開著的,也沒有熄火......

種種表現都昭示著,沙麗並不是自己“主動消失”的,換句話說,她很有可能被人蓄意綁架了。

察覺到這一點後,警方和鮑博一家都開始行動起來,他們幾乎將方圓幾公里的所有家庭都詢問了個遍,但沒有得到哪怕一絲一毫和沙麗相關的訊息。

沙麗就這麼人間蒸發了?並不是。兩天時間很快就過去,鮑博和警方沒有找到絲毫有價值的線索,他們唯一能做的,似乎就是被動的等兇手找上門來,畢竟綁架一般來說都是為了錢。

6月2號這天,正在家中等訊息的鮑博一家突然接到一通奇怪的電話,鮑博一個飛奔過去接了電話。

但是,這個綁架沙麗的兇手卻與眾不同,他隻字不提贖金的事,卻用經過變聲器處理過的聲音,不斷對鮑博夫妻描述沙麗現在穿著什麼衣服,而那身衣服,正是她5月31號當天參加同學聚會時的穿著。

全家人都非常著急,他們對綁匪表示,你要錢可以,我們去籌,但是千萬不要傷害我們的女兒。但綁匪卻發出一聲怪笑,並給出預告:注意明天的信件,那是你們的女兒寫的。語焉不詳,沒能鮑博夫妻詢問,對方就結束通話了電話。

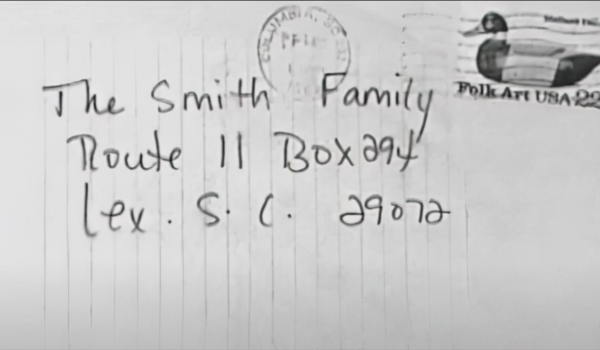

儘管鮑博夫妻對綁匪的話將信將疑,但那封信也許是女兒失蹤後,唯一能與她產生聯絡的東西,於是第二天一大早,夫妻倆就去了離家附近最近的郵局,果真已經有一封信在等著他們。

看筆跡,這封信也確實是已經失蹤三天的沙麗所寫,然而內容卻讓鮑博夫婦完全意想不到。

在信件中,沙麗說到,她很懷念過去一家人在一起的幸福時光,希望爸爸媽媽不要為自己擔心,不要為自己的離去而難過....

這封類似於“遺言”的信件,讓鮑博和妻子希爾達直接就流下了眼淚。然而,女兒被綁架,沒有哪對父母輕易就放棄讓孩子生的希望,哪怕這希望非常渺茫。

夫妻倆立即聯絡警方,將這封信件交給他們,希望警方能夠在這封信件上找到蛛絲馬跡,救救他們可憐的女兒沙麗。與此同時,他們還開始到處張貼懸賞通告,希望有人能提供一些有用的資訊。

時間不等人,女兒也許也正在焦心地等待爸爸媽媽去救她。只要一想到這一點,鮑博夫妻感覺自己的心都要碎了。如果可以,他們甘願以自己來替代被綁架的沙麗。

然而,懸賞通告發布出去後,遲遲沒有人供訊息,而警方那邊似乎也被綁匪寄來的那封信件搞得焦頭爛額——他們將信件翻過來翻過去看了無數遍,對照著燈光看,重新組合字母看,但不僅有用的文字資訊,就連指紋也沒有檢測到一絲一毫。

警方意識到綁匪是一個具有一定反偵查意識的人。這就難辦了。

也許是在嘲笑警方的無能,綁匪在6月3號這一天竟然給鮑博家連續打了好幾通的電話,先是詢問他們收到了信件沒有,接著又奇怪地表示“沙麗已經成為了我的一部分,從身體、心理以及情感,我們都已經融為了一體。”

當然,綁匪依然還是用不固定的公共電話亭以及經過處理的聲音打來的電話。

這是什麼意思?鮑博全家人都不理解。但綁匪將女兒綁去,卻從頭到尾都沒有提及贖金,反而一直在說一些看似莫名其妙的話,這讓鮑博一家內心更加緊張,甚至是恐懼起來。

一天後,這種恐懼變成了現實。

6月5號一大早,一整夜都守在電話旁的鮑博又接到了兇手的一通電話,但對方這次卻什麼廢話都沒說,只提供了一個地址。

鮑博和家人開始安慰自己,莫非綁匪是在搞惡作劇,現在覺得無趣,終於要將女兒放回來了?

然而,等鮑博和家人在警方的陪同下,趕往綁匪提供的地址後,卻在那裡找到了嘴上貼著膠帶的沙麗的屍體。由於天氣炎熱,屍體已經有了一定程度的腐爛。

對親眼看到這一幕的鮑博一家來說,這無疑是天崩地裂,他們被失去女兒的悲痛瞬間侵襲。而警方也為這段時間以來在這起案件上花費的諸多心力,卻依然沒有將沙麗救回來感到自責與惱火。

他們迫不及待地想要將這名兇手捉拿歸案!然而這依然不是什麼容易的事。

沙麗的屍檢結果出來後,警方發現她是死於窒息,死亡時間估摸著是在6月1號這天。除此以外,檢方在沙麗的屍體上沒有找到一絲一毫第二者的身體組織,也就沒有辦法提取DNA。

線索搜尋的停滯不前,讓案件再一次陷入膠著。

沙麗的屍體發現幾周後,就在警方依然想盡一切辦法破案時,他們又接到了一起報案,失蹤人員為一個名叫黛布拉的7歲小女孩,失蹤的過程和沙麗如出一轍。

同一人作案還是不同人模仿作案?根據電話監控,警方判斷,這人和殺死沙麗的,為同一人。

接下來,案件就像是陷入了一個迴圈:兇手不斷用不同的電話亭給黛布拉的父母打電話,時而釋放一些似是而非的資訊,但同樣不提贖金的事情。

從黛布拉的父母報案後,警方敏銳的察覺到,這起案件與沙麗那一起,在手法上是完全相同的,於是早已經對黛布拉家的電話進行了監聽。

果不其然,6月23日,黛布拉的父母接到了兇手的最後一通電話,他提供了一個地址。根據這個地址,黛布拉的父母和警方也找到了小女孩的屍體。父母如何悲痛自不必說,而這一回,兇手甚至連一封信件都沒給留下。

一個月之內,接連兩個女孩失蹤,這在當地引發了一些恐慌,也讓警方揹負了不小的破案壓力。

但第二起女孩死亡案,警方倒不至於一點線索都沒有得到。不知道當時的兇手究竟是抱著什麼心態,對警方長久沒有抓到自己的蔑視,亦或是單純的粗心?

總之,在給黛布拉的父母打電話時,兇手雖然還是用公共電話,但卻罕見地沒有對聲音進行掩飾——他用了自己的真實聲音。那是一個還算年輕的聲音,而這聲音被早有準備的警方錄了下來。

但想破案,光有聲音還不行,在整個美國憑聲音找人?難如登天。

在對如何破案几乎無從下手的情況下,警方將破案的思緒再一次轉移到兇手唯一傳遞出來的物證——沙麗所書寫的那封遺書上。

不知道大家小時候有沒有玩過一種遊戲。在空白的本子上胡亂寫上一些字,翻到另一面,再將削鉛筆時留下來的鉛筆灰倒在本子上,用手塗抹開來,之前寫下的內容就會完整地呈現在第二張空白紙上。

美國警方當時就也想到了這種方法。

沙麗寫遺書,紙。筆從哪裡來?一定是兇手提供的。而這張紙在寫遺書之前,上面有沒有可能也寫過其他東西?這些東西會不會給警方提供一些和兇手相關的線索?

管不了那麼多,警方只能先試一試。

不得不說,當時的命運之神還是站在警方這邊的。經過靜電檢測儀的二次深入檢測,美國警方在沙麗留下的這封遺書上,隱隱約約看到了六個數字:205837。

或許在普通人眼中看來,這串數字沒有什麼價值,但美國警方卻為此感到欣喜若狂!他們終於為案件告破找到了一個突破點!

這六個數字,看起來非常像美國的電話號碼。

“205”像是美國電話號碼中三個數字的區號。實際上,205也正是美國阿拉巴馬州的區號。美國的電話號碼是十位數,那麼這串號碼就變成了205-837xxxx。

這串並不完整的電話號碼,將兇手與阿拉巴馬州的紅石兵工廠這一處聯絡在一起。雖說範圍還是很大,但是與在整個美國大海撈針一樣查詢兇手相比,已經給警方省了不少事。

接下來,警方開啟一段漫長的打電話時光。在這片區域內的所有家庭,那幾天都接到了警方打的電話:你們家,或者你們有沒有認識的人在南卡羅來納州生活、工作、旅遊的?

有人說有,有人說沒有。警方經過大排查,排除了不少人。

而在所有的電話中,有一通電話引起了警方的注意。

當時接電話的人,聽聲音似乎是名年輕的男子,他說自己的父母就在南卡羅來納州居住。巧合的是,男子父母的住所,離鮑博家竟然也只有不到20英里的距離。

這名男子雖說不明白警方找父親有什麼事情,但他卻也非常配合,將父親的姓名、聯絡方式,具體的家庭住址都告知給警方。

男子的父親名叫謝波德。本來警方習慣性思維,以為謝波德是殺害兩名女孩的兇手,但在接通電話的那一瞬間,他們都推翻的這個說法。電話裡的人聲音蒼老,和黛布拉家電話錄下來的聲音相比,完全可以判定不是一個人。

但警方相信,這個名叫謝波德的人,一定和兇手有關係。於是,他們帶著搜查令,趕去了謝波德的家。

到謝波德家之後,警方將之前的錄音播放給老人聽。果不其然,對方聽完,經過仔細辨認之後,表示這聲音的主人自己確實認識,並給警方提供了“拉里·基恩·貝爾”這個名字。

這個拉里究竟是什麼人?謝波德老人說,他和老伴兒偶爾會外出旅遊,偶爾去看看兒子,他們不在家的時候,拉里就會到家裡來給他們看門守戶。

在沙麗和黛布拉出事的那段時間,老人正好出門旅遊度假去了,當時的拉里就住在這棟房子裡。

住所離得近,拉里又是一名男性,他如果開車的話,確實能趁人不注意,將沙麗和黛布拉這兩個小女孩綁走。

確認這些之後,警方開始正式對謝波德住所中,拉里的房間展開了搜查。最終他們成功在床鋪縫隙裡翻到了幾根金黃色的頭髮,這與沙麗那一頭濃密的金黃秀髮一模一樣。經過後來的DNA檢驗,頭髮屬於沙麗,這也證明沙麗的確曾經被關押在這裡過。

而在拉里房間的抽屜裡,警方還找到了與沙麗那封信件一模一樣的紙張,成打成打整齊擺放在那裡。

到這裡,殺害沙麗和黛布拉的兇手總算被查出來,警方立即對拉里實施了逮捕。

不止如此,在得到“拉里·基恩·貝爾”這個名字後,警方發現,他還是一個有前科的人,曾經就因為猥褻女性以及綁架一名女大學生而被檢方指控。但最終結果,卻總是不了了之。

這是因為,拉里他總有一套逃脫法律制裁的手段:假裝自己精神有問題,從而避免刑罰。

然而這次,將獨自面對法律懲治的拉里,他能再一次逃脫嗎?當然不能。經過陪審團的審理,拉里謀殺罪名成立,他被判處了死刑。

從拉里挑選物件的規律也可以看出,他選擇了沙麗和黛布拉也不是毫無根據的,可能沒有什麼殺人動機,但罪犯所特有的那種病態心理,依然還是讓他屢教不改,並最終為此付出生命的代價。

十年後,拉里被拖上了電椅。

拉里他曾經或許對自己的犯罪行為非常自信,這才屢次給受害者家人打電話,在挑動受害者家人脆弱神經的同時,也挑釁了警方,他享受著這種樂趣。然而這又有什麼用?邪惡最終還是會被正義鎮壓。