段奕宏×郝蕾。

這對老搭檔,週末突然衝上熱搜。

但不是因為新劇《八角亭迷霧》。

而是一段大尺度鏡頭:

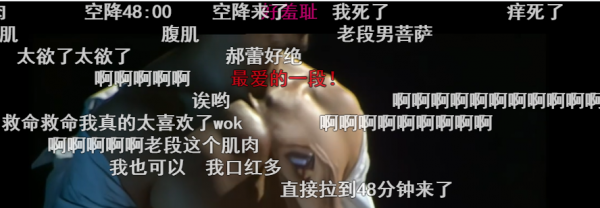

郝蕾半跪在地,用口紅在段奕宏的胸肌上寫字。

老段飄忽的眼神,顫抖的肌肉;

郝蕾漫不經心地偏頭,柔弱無骨的手……

兩人連一個對視都沒有。

但性張力已然噴薄而出。

彈幕已淪陷。

這個片段出自一部18年前的經典話劇。

上週末,高清修復版上線。

又實實在在地翻紅了一把。

今天,我們就一起來看看這部「色氣滿滿」的作品——

《戀愛的犀牛》

話劇,本是小眾藝術。

但《戀愛的犀牛》卻頻頻出圈。

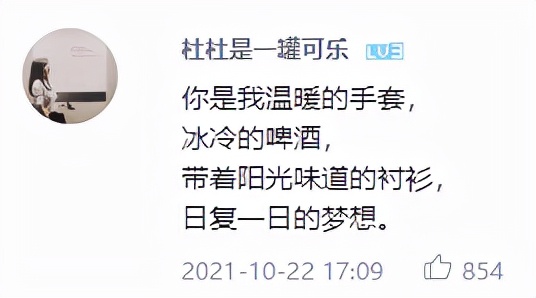

一方面,靠的是臺詞。

濃烈的情緒,大量的排比、比喻。

即便脫離話劇的語境,感染力也依舊不減。

堪稱金句製造機。

另一方面,靠的就是這一對男女主角了。

倆人多少都有點「瘋」。

一個率性而為,難以捉摸。

時而歇斯底里,時而若有所思(再下一秒又去脫別人的衣服)。

一個放浪形骸,走火入魔。

抄起一桶水往自己腦袋上澆,光著膀子「強搶民女」……啥事都幹得出來。

可恰恰就是這樣一對「瘋子」,演繹出了愛情的普世真相。

在這些張狂大膽的表現形式之下,藏著對愛情的獨到見解。

十幾年過去,常看常新。

就像海報上那幾個大字所寫:

「永遠的愛情聖經」

馬路(段奕宏 飾),一名犀牛飼養員。

人如職業,不走尋常路。

首先,他是一個「自視頗高」的人。

他打心底裡認為自己本該當飛行員。

但因為視力不好,最後只能養犀牛。

他的天賦是嗅覺靈敏。

能透過氣味判斷陌生人的身份、職業,和他剛剛乾了些什麼。

不過這就像孔乙己會寫四種不同的「茴」字。

乍一聽很唬人,其實並沒什麼用。

其次,他還是一個「脫離現實」的人。

活在自己的世界裡,死磕著自己的一套價值觀。

上來就為一把牙刷,槓個沒完沒了。

推銷員堅持買一贈二。

但他只想要一支,並對這種變相捆綁銷售的行為表示強烈抗議。

結果把推銷員整破防了,當場大哭。

事事較真的人,在生活中自然不太討喜。

對於愛情的滋味,馬路更是懵懵懂懂,從未幻想。

但這天,他遇到了一個與眾不同的姑娘。

明明(郝蕾 飾),一名打字員。

她不認同世俗意義上的成功。

反倒「最討厭那些人每天學電腦,學英文,學開車......」

聽說馬路是個飼養員後,她脫口而出:

「養犀牛的人是藝術家。」

馬路欣喜若狂,以為遇到了知己。

說白了,從這一句話開始,他就對明明有了「濾鏡」。

甚至直接把對方當成了自己的真命天女。

「我的人生是零,是空落落的一片……我覺得我就要這樣一年老似一年。直到有一天我看見了你,我覺得你和我一樣孤單,我突然覺得我找到了要做的事——我可以使你幸福。」

這場一見鍾情,充滿了理想化的色彩。

與其說馬路愛上了明明,不如說他愛上了自己幻想中的靈魂伴侶。

愛情的開始,總是伴隨著這樣美好的幻想。

但隨著瞭解的深入,完美情人的假面漸漸會出現裂痕。

明明其實早已心有所屬。

她有一個糾纏不清的前任,陳飛。

陳飛是PUA高手,渣得明明白白。

但明明偏吃這套,被虐得死去活來還不想分手。

「他愛怎麼折磨我就怎麼折磨我,他可以欺騙我,可以貶低我,可以侮辱我,可以把我吊在空中,可以讓我俯首貼耳,可以讓我四肢著地,只要他有本事讓我愛他。」

在求愛的過程中,馬路漸漸明白了。

明明其實是一個口是心非的姑娘,並沒有想象中特別。

她愛慘了世俗意義上的「成功」。

而這「成功」的集大成者就是陳飛。

馬路以為,只要讓自己變得更像陳飛。

他就能得到明明的愛。

於是從這開始,原本純粹的愛情,開始變味。

首先摻雜了金錢。

他送了明明很多貴重的禮物。其次摻雜了妥協。

他開始學車,學計算機,學英文……最後摻雜了欺騙。

他加入了「戀愛訓練班」,變得不再像自己。

這裡活像一個傳銷組織。

老師的工作就是販賣焦慮,教人弄虛作假。

「如果你愛一個人十分,但你只能表達出一分,那還不如你愛她一分,卻能表達出十分。」

一開始馬路還很理智。

他相信愛應該是順其自然的,不能強求。

但時間越久,他越意識到:自己付出了很多,卻依舊無法打動明明。

於是,他逐漸異化了。

渴望愛情的回報率,渴望佔有明明。

他不想和教室裡的其他同學一樣,輕易放棄。

「忘掉她,忘掉她就可以不必再忍受,忘掉她就可以不必再痛苦……忘掉仇恨,忘掉屈辱,忘掉愛情,像犀牛忘掉草原,像水鳥忘掉湖泊,像地獄裡的人忘掉天堂,像截肢的人忘掉自己曾快步如飛,忘掉是一般人能做的唯一的事,可我決定不忘掉她。」

某天夜裡,馬路腦子一熱去找陳飛打架。

結果被揍得厲害。

看著明明為自己包紮的時候,他忍不住唸了兩句小詩:「一切白的東西和你相比都成了黑墨水而自慚形穢;一切無知的鳥獸因為不能說出你的名字而絕望萬分。」

這是他為明明寫的。

或許是自尊心得到了滿足,或許是出於憐憫。

明明罕見地露出了笑臉。

他們在一起了。

與其說是戀愛,不如說是曖昧。

馬路對明明百依百順,甚至可以說愛得卑微。

他可以篡改自己的生日,只為了獲得禮物。

而付出也的確有了「回報」。

他的慾望終於得到了滿足。

但醒來以後,明明卻換了一張冷酷的面孔。

告訴他,昨晚只是一場夢。

她和他在一起,只是為了報復陳飛,而不是出於愛。

之後,明明墮入了物質的深淵。

她當起了老闆的情人,徹底拋棄了馬路。

馬路猛然回頭,發現自己已經一無所有。

他第一次發了狠,居然當街擄走明明,想永遠佔有她。

幸好被朋友攔了下來。

「過分誇大一個女人和另一個女人之間的差別,是一切不如意的根源。有著無數選擇可能的資訊時代,“死心眼”這個詞基本上可以稱作是一種精神疾病。忘掉她吧。」

馬路的愛情觀受到了世俗的批判。

他的鐘情變成了病態。

但越是逆境,越催生出他的表演型人格。

馬路高傲的自尊心,不允許他輕易投降。

他和自己較起了勁。

「我開始懷疑自己,懷疑我對她的愛情,懷疑一切……什麼東西能讓我確定我還是我?什麼東西讓我確定我還活著?這已經不是愛不愛的問題,而是一種較量,不是我和她的較量,而是我和所有一切的較量。」

就像明明當初奮不顧身愛陳飛一樣,他也非要以自虐的方式愛明明。

與其說是想挽回這個人,不如說是想挽回自己的尊嚴。

對待愛情的不服輸,也成了馬路對抗世俗世界的一種隱喻。

正所謂情場失意,商場得意。

馬路隨便買的一張彩票,居然中了500萬。

這足以讓他在未來過上一切向往的生活。

但他只想用這筆錢來挽回明明。

可惜明明最終還是選擇了自己的愛情。

她甚至踹掉了大老闆,只為去世界的另一端追逐陳飛。

於是馬路發瘋了。

他的苦大仇深,絕望偏執,都達到了頂點。

在一個雨夜,他綁架了明明。

他雙膝跪地,一股腦地傾訴著內心戲:「我怎樣才能讓你明白我如何愛你?我默默忍受,飲泣而眠?我高聲喊叫,聲嘶力竭?我對著鏡子痛罵自己?我衝進你的辦公室把你推倒在地?我上大學,我讀博士,當一個作家?我為你自暴自棄,從此被人憐憫?我走入精神病院,我愛你愛崩潰了?愛瘋了?還是我在你窗下自殺?明明,告訴我該怎麼辦?」

但回應他的,只有明明的厭惡、恐懼和沉默。

馬路徹底葬送了自己的愛情和前途。

從一見鍾情,到雨夜綁架。

馬路的愛情,經歷了「三重門」:浪漫的幻想,挫敗的現實,決絕的反抗。

幻想和現實之間的張力,成就了愛情。

而幻想的破滅、現實的貧瘠,毀滅了愛情。

《戀愛的犀牛》提供了一種很有啟發性的視角:也許,愛情不是兩個人的對手戲,而是一個人與自我不斷纏鬥的獨角戲。

正因對人性鞭辟入裡的洞察。

整部戲的文字越品越有味道,也時常能夠照進我們的生活。

再進一步說。

好的愛情作品,從來不只講愛情。

「愛情」不過是創作者對「理想」的具象化表達。

就像劇中人說的那樣,新世紀是一個浮躁的年代,一個物質至上的年代。

看似有無數的選擇,卻容不下一份純粹的「愛情」,容不下一個理想主義者。

因而,馬路的愛情,註定是失敗的。

他曾在偌大的舞臺上來回踱步,自我說服。

「順從命運竟是這麼難嗎?

我看大多數人自然而然也就這麼做了,只要人家幹什麼,你也幹什麼就行了。

也有很多次我想要放棄了,但是它在我身體的某個地方留下了疼痛的感覺,一想到它會永遠在那兒隱隱作痛,一想到以後我看待一切的目光都會因為那一點疼痛而變得了無生氣,我就怕了,愛她,是我做過的最好的事情。」

馬路追求「愛情」。

本質是為了不淪為庸俗的大眾。

但他太執著於藉由明明的愛,來確認自身的存在。

到頭來,也被這份偏執所害。

就像編劇廖一梅說的:「這是人尋找和確定自我存在的旅程,這種存在需要以某種強烈的方式證明。愛情就是其中非常重要的一個標尺,但也只是一個標尺而已。」

將愛情當做全部的人,註定會失去愛情;

只談理想而逃避現實的人,終究會活成一則悲劇。

這是我們不得不接受的現實。

誕生於世紀之交的《戀愛的犀牛》,無疑是先鋒話劇的標杆。

它讓我們看到理想,看到希望,看到堅持;

也看到庸俗,看到妥協,看到失敗;

看到不同階段的自己,甚至看到自己的未來。

這,便是它長盛不衰的魅力所在。