姜士民的抗美援朝:省勞動廳長腦袋裡有一顆子彈

在朝鮮前線還不忘讀書的沈先夫,任誰也想不到這位真實的身份居然是當年朱德總司令的警衛排長。

“你怎麼知道沈先夫?他腦袋裡有一顆子彈的,取不出來……”

聽我提到這個名字,安然有些驚訝,而他這樣回答,驚訝的反倒是我了——老薩知道沈先夫,可不知道他的腦袋裡還有一顆子彈。

我是在安然提供給我的志願軍公路工程大隊相關資料中見到沈先夫名字的,他當時的職務是公路工程第二大隊的副大隊長,是安然父親姜士民教導員的頂頭上司。

公路工程大隊是志願軍後勤部長洪學智手中的一張王牌,專門負責公路和橋樑的維護和管理,後擴編為總隊。

據我所知,沈先夫是老紅軍出身,在紅四方面軍長征過程中擔任朱德總司令的警衛排長,抗美援朝戰爭打響之前已經是副師長。也正因為如此,我一度懷疑是不是有兩個沈先夫,否則對正常部隊而言,大隊應該是營級,級別未免稍低了些。

然而,根據安然描述,抗美援朝戰爭中工程兵部隊較為特殊,所轄人員遠超一個營,故此大隊是按照師級待遇,而總隊是按照軍級待遇的。因此,沈先夫擔任二大隊的副大隊長,仍然是副師級,而且責任更加重大。

我是在查詢安然父親姜士民相關往事的時候,注意到沈先夫的名字。作為第二大隊的教導員,姜士民曾率部在第五次戰役中扼守臨津江渡橋直到最後一刻,而檢視第二大隊的戰史發現,這不是該大隊第一次在臨津江為全軍斷後——在1951年3月第四次戰役中,該大隊也曾奉命堅守春川大橋,情況與第五次戰役中頗為相似。

第四次戰役,是美軍新指揮官李奇微上任後第一次嘗試其“磁性戰術”,即不與進攻的志願軍死戰。在他的安排下,面對志願軍的攻擊,美軍一面後退一面用炮火殺傷我軍人員,直到一個星期後推測志願軍彈藥耗盡,再發動反攻。對於美軍這個新的戰術,志願軍上下都需要時間來適應,因此前線一度十分吃緊。

與麥克阿瑟相比,李奇微更注重實際,他隨身總是攜帶一顆手榴彈,隨時準備在戰鬥中給自己來一個痛快。

工程兵部隊也面臨著危險處境。1951年1月,二大隊前出到咸興附近的雙松裡,以便配合第四次戰役。2月8日,該部進駐三八線以南的春川郡松巖裡。然而,前期看似順利的進展,隱含著巨大的危機,美軍飛機對我後方和交通線的攻擊十分瘋狂。

1983年中國科學院化學部組織專家對化工冶金研究所學科方向進行評議,除了魏壽昆、汪家鼎等老先生之外,後排正中還有一位,便是時任中國科學院化學冶金研究所黨委書記的楊玉璞,正是他記下了沈先夫在抗美援朝中的戰鬥。

根據當時在二大隊擔任政治幹事的楊玉璞記錄,李奇微麾下的美軍轟炸十分兇猛。2月11日,從國內的公路總局慰問團到達松巖裡,第二天一早就遭到轟炸。此時,工程兵們發現附近有特務在打訊號彈,而我軍的一輛汽車未隱蔽好,也暴露了目標。

面對空襲,慰問團的人員沒有思想準備,一時有些不知所措。幸好第二大隊的人員早有準備,有人去引導或揹負慰問團成員隱蔽,有人則撲火救人。楊玉璞自己和另一名幹部李紹春拼死從燃燒的房屋中拖出一箱檔案,立即遭到美機的二次掃射,楊玉璞的大衣被打中起火,他的背部也負了傷,幸好李紹春沉著冷靜,抱住他滾到溝中才得以脫險。

當時遭到二次攻擊的掃射,大家都以為必然無幸,楊玉璞聽到司務長譚振邦在彈雨中高呼“中國共產黨萬歲”,也幸被另一名叫做付金榮的幹部撲到溝裡。

楊玉璞對李紹春印象深刻,而且沉痛地記錄李最終犧牲於1951年9月。

而那位無畏的司務長譚振邦,後來成了清華外語系的教授。設若李紹春不死……

言歸正傳,面對敵軍的狂轟濫炸,部隊在空襲的第二天迅速送慰問團返回三八線以北,主力很快得到命令死守春川大橋,掩護步兵後撤。

楊玉璞這樣描述當時的情景——“我軍做戰略性轉移,前線部隊不斷撤下來,最後一批是炸春川大橋的掩護部隊。大隊沒有接到撤退命令,不敢擅動。但是情況又十分緊急,大隊領導研究是否後撤。”

這時沈先夫副大隊長便說了他的意見:“根據我多年經驗,分部不會不命令我們撤退的。很可能通訊員途中出了問題。我們決定先馬上撤退,責任由我來負。”

經過4個小時的準備,部隊順利在敵人的炮火中撤離,3月18日撤到樺川。

事後得知,通訊員的確中途犧牲了。如果不是沈先夫判斷準確,果斷撤退春川大橋,二大隊很難擺脫敵人的追兵。

而我此時看到沈先夫的名字時,便感到似曾相識——我曾聽過他女兒沈邢臺大姐的報告,講述紅軍長征的過程,裡面便提到她父親的種種傳奇。

然而,沈大姐可沒提到過她父親頭部負過傷,安然又是從哪裡得知的呢?

原來,第二大隊的戰史中有這樣的記載——春山大橋突圍後約一個月,部隊中有了議論,專門開會談到沈先夫腦中有一顆子彈,身體不適,早晚要回國養病,需要健全領導班子,請示分部的意見是:最好沈先夫能再呆一段時間,帶一帶提上來的幹部。

應該說組織上對這個問題頗為重視,5月即從六中隊調幹部沈現倫到大隊擔任副政委,郝克調任副大隊長。1951年冬天,沈先夫才返回國內。

看來,沈先夫還真有頭部負傷的記錄,不知道帶著這顆子彈,他怎樣度過朝鮮危機四伏的戰場。

只是,在其他資料中無從得知他究竟是何時、何地負傷的。根據沈邢臺大姐描述,沈先夫在紅軍時代曾經在雪山上遇險,是朱德總司令將其救回來,但那次的問題在於嚴寒,而不是中彈負傷。沈先夫參加過四平戰役,那一仗戰鬥十分激烈,吳京飾演的《乘風》中那位騎兵團長馬仁興就戰死在那裡,沈先夫是不是也在那裡負的傷?抑或他就是在朝鮮戰場負的傷?具體情況,看來還要等待進一步的考證。

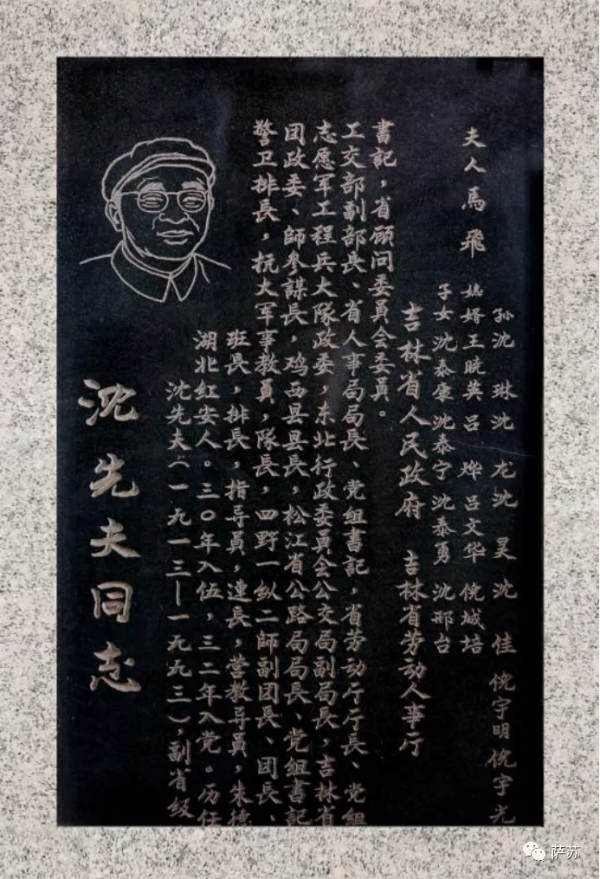

1993年8月,沈先夫在80歲的高齡去世,腦部帶著一顆子彈得享遐齡,估計是世界奇蹟了。不知他頭中的那枚子彈,是否對老人家後來的生活有所拖累。

1952年,沈先夫回國,此後一直在吉林省工作,曾擔任省人事局局長、勞動廳廳長等職務,始終工作正常。

這簡直不可思議。從外科角度,世界各地多有腦部中彈後活下來的例子,但大多會有嚴重的癲癇或其他後遺症,至少……您得把子彈取出去啊。而沈先夫這樣中彈後始終沒有取出,卻還能指揮千軍萬馬的……

1932年,在福建擔任巡視員的葉飛在和地下黨接頭時遭到敵特襲擊,頭部中彈,由於位置兇險無法取出,也是帶著子彈繼續指揮戰鬥和工作生活,66年後才取出來。(也有資料說是頭部胸部都有中彈,其中頭部的子彈在葉飛遇襲不久後已經取出,胸部的子彈是一直伴隨到他去世。)

有意思的是,剛剛把沈先夫講清,又引來了新的問題——代替沈先夫的那個沈現倫也是個妙人。粉碎四人幫後,中國科學院撥亂反正,土壤所的黨委工作很出色,該所很快恢復了強有力的科研能力——此時,在土壤所擔任黨委書記的,正是這位沈現倫。

關於楊玉璞和沈現倫們,我一位在中科院化學所工作的朋友(也是斜槓作家)這樣評論道:“院裡一堆這種老革命,有點類似監軍,我們所有個老紅軍才走了沒多少年,他們要列席學術討論會記筆記並彙報的,化冶所承擔溼法冶金提煉鈽的任務,有老革命很正常,後來還有稀土。”

“就是不知道他們天天聽了這麼多的數學公式會不會頭疼。”

“另外,這種老革命要比一些又紅又專的幹部管理得更好。有些又紅又專的不紅也不專,反而非常善於整人。打仗出來老革命們反而非常維護這些經常發牢騷的知識分子們。”

有教授,有中科院的黨委書記,還有帶著子彈活得風生水起的廳長,看來這支志願軍的二大隊真是個神奇的部隊。

【完】

歡迎關注公眾號【薩蘇】(sasutime)