文/徐亦凡 編輯/漆菲

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)召開前夕,瑞典女孩格里塔·通貝里在推特宣佈,自己將現身大會舉辦地格拉斯哥。

這是格里塔倡導氣候運動的第四年。15歲開始,她常罷課到瑞典議會外靜坐示威,舉著“氣候大罷課”的標語,要求政府更積極應對氣候變化。

這成為“星期五為未來”(Fridays For Future)活動的前身。幾年來,格里塔作為氣候議題紅人,儘管常被推至輿論的風口浪尖,依然激勵了世界各地的年輕人參與週五罷課活動,抗議政界漠視全球變暖。

英國城市、COP26舉辦地格拉斯哥是格里塔的最新一站,她在推特中歡迎當地民眾參與11月5日的抗議活動。一直以來,大規模氣候抗議都伴隨著氣候變化大會,這一次也將如此。會場之外,預計將有超過10萬人參與集會,呼籲政界行動;會場之內,則將是摻雜著科學、利益、政治的多方博弈。

對於這次氣候大會,綠色和平組織氣候變化與能源專案主任柳力(Lauri Myllyvirta)仍持樂觀態度。“各國都希望讓別人加速轉型而非自己,這必然會使得談判變得複雜。”他向《鳳凰週刊》指出,“儘管並不是說大家來到格拉斯哥參會,就能解決問題,但至少我們在沿著正確的方向前進。”

在歐洲,氣候變化改變選票流向

關於氣候變化,英國社會學家安東尼·吉登斯有個著名論斷——全球變暖的危險儘管可怕,但在日復一日的生活中並非有形、直接、可見,因此許多人會袖手旁觀,而不採取實際舉動。而等到它們變得有形和嚴重時再去臨時抱佛腳,已經來不及了。

不過,如今在歐洲國家,人們正在打破這個悖論。

剛剛過去的這個夏天,給歐洲留下一片混亂糟糕。酷熱難耐和水災席捲多國,帶來慘重損失,極端氣候不再是科幻片裡遙不可及的未來敘事。

氣候變化順勢成為歐洲政治的核心議題,真實改變著選票流向。

2020年12月10日,在比利時布魯塞爾,一名環保人士手持標語

9月中旬挪威舉行了議會選舉,競選集中於氣候變遷問題,最終左翼的工黨擊敗保守黨成為新贏家,前者主張漸進減少挪威對石油和天然氣的依賴。

德國綠黨的勝利則是另一力證——9月26日的聯邦議會選舉中,綠黨取得了史上最好成績。作為關切環保和氣候議題的政黨,25歲以下選民為其貢獻了至關重要的支援,一路將綠黨送入新執政聯盟。

新執政聯盟將接班默克爾治理德國,這個聯盟由社民黨、綠黨、自民黨組成,並正在為組閣談判而努力,氣候與能源議題也是談判的一大核心。根據初步組閣協議,新政府將加快可再生能源開發利用,且將淘汰煤電的目標提前八年至2030年,三黨還可能考慮設立一個氣候部。

儘管立場有左右之分,三個黨派對於能源轉型跨度也有爭議,但在加快轉型上存在基本共識。這也因為德國一直是環境領域領跑者。

上世紀80年代,德國發布報告《地球大氣層的保護》,各黨派在此基礎上達成實質性一致,均同意降低溫室氣體排放。大約在同時期,德國綠黨的前身誕生——西德的環境保護主義者和和平主義者組建了政治組織“綠色”(Die Grünen),這是全球最早的綠黨政治組織,其主張包括反對環境汙染、反對過度利用核能、反戰等等。

歷史雖算不上悠久,綠黨卻並非德國政壇的邊緣人,而其分別在1998年和2002年的聯邦選舉中兩度聯手社民黨,加入執政聯盟。2011年日本發生福島核電站洩漏事故後,綠黨以反核電姿態快速崛起,回應了選民對核安全的擔憂,在當年多個州的議會選舉中勝出。

正是看到了綠黨對民意的強大吸引力,向來務實的默克爾捨棄競選承諾,逆轉其能源政策,決定在2022年前關閉德國所有核電站。

今年的競選局勢再度見證了綠黨的來勢洶洶——上半年的民調中,該黨支援率一度高達28%,甚至超過執政的聯盟黨和社民黨,一時間,輿論都揣測德國可能會迎來出自綠黨的新總理。

受熱捧的綠黨背後,是對氣候問題感到焦慮的民眾。一定程度上,正是這一趨勢倒逼默克爾數次調整氣候政策,展現聯盟黨的有所作為。

今年4月出席領導人氣候峰會時,默克爾說,德國的溫室氣體排放與1990年相比已經減少了40%,並計劃在2050年實現碳中和。到次月時,默克爾政府再度加碼,計劃提前五年實現該目標,並透過《氣候保護法》修訂草案,力爭於2045年實現碳中和立法化。

綠黨在德國話語權漸強,也成為歐盟攪動政局的力量。2019年的歐洲議會選舉中,德國、愛爾蘭、法國、丹麥、芬蘭等多國綠黨的得票率明顯上升,躍居歐洲議會第四大黨團,這也讓氣候議題的重要性得以凸顯。

也許綠黨們想要的氣候政策更為激進,但歐盟在世界範圍內已經走得最遠。2019年12月,歐盟委員會發布《歐洲綠色協議》,欲到2050年率先實現碳中和。

如今,歐盟再次升級氣候政策,於今年7月14日提出名為“Fit for 55”的一攬子氣候計劃,其中包含交通、能源效率、可再生能源發展、碳排放交易體系等多個領域的立法修正案以及新立法建議。歐盟的目標是到2030年時,要在1990年的基礎上減排至少55%,這是向2050年實現“淨零”排放邁出的重要一步。

對歐盟來說,這不僅是為了達成減排目標,也有保證其氣候先鋒地位的考量。隨著美國重返《巴黎協定》,意圖在應對全球變暖方面建立領導地位,歐盟也希望維繫其規則主導者的優勢。

在美國,氣候議題被拖入意識形態之爭

當氣候議題的政治屬性不斷加強,也意味著政治角力如影隨形。

歐洲各國內部,對於氣候問題立場尚且大體一致,但在碳排放大國美國,卻連“全球變暖是否真實”都難達成基本共識,反而深陷於黨派政治的纏鬥中。

在1997年,對全球變暖的認識基本不存在黨派差異。但2010年的一項調查顯示,89%的民主黨人認為地球正在變暖,只有33%的共和黨人對此表示認可。

十年過後,關於氣候變化的認知依然深受黨派影響。皮尤研究中心今年4月釋出的調查顯示,只有17%的共和黨人認為人類活動對氣候變化有很大影響,過去10年來,認為氣候變化對國家構成威脅的共和黨人比例並未增加,民主黨人的擔憂程度則不斷上升。

著名經濟學家、2018年諾貝爾經濟學獎得主威廉·諾德豪斯指出,當科學與根深蒂固的信念(例如宗教或政治信念)碰撞時,信念往往壓倒了科學,即使受過高等教育的人也是如此。

顯然,美國政治的極化將氣候議題也拖入意識形態之爭。前總統特朗普在任時,他宣佈美國退出《巴黎協定》,理由是該協定給美國帶來“苛刻的經濟和財政負擔”。擺脫這一約束,在特朗普看來有助於增加就業崗位、提振經濟,兌現其“美國優先”的競選承諾。

從最初競選開始,特朗普就對氣候變化說嗤之以鼻,甚至公開嘲笑氣候科學。四年任期內,特朗普撤銷了100多項環境法規,並大力支援化石燃料生產。就連選擇環保署和能源部兩大機構負責人時,特朗普也任用了與油氣行業淵源頗深的人。

與拜登對壘的競選連任之戰中,雙方能源政策背道而馳。特朗普主張恢復美國能源主導地位,他延長了液化天然氣的出口許可,簽署得克薩斯州原油出口許可證。與此同時,拜登則呼籲清潔能源改革,其氣候議程被特朗普批評為“削弱能源工業”。

但特朗普的努力隨著敗選告終,拜登甫一就任總統,就宣佈美國將重返《巴黎協定》,並要求檢討特朗普削弱氣候變化應對的所有行動。如同特朗普推翻奧巴馬的諸多環境政策一樣,拜登也撤銷了特朗普的多項舉措。

“入群”再“退群”的舉動,並非特朗普首創。共和黨另一位前總統小布什也做了一樣的事情——2001年,剛上任的小布什宣佈退出《京都議定書》,該協議曾就發達國家減少溫室氣體排放達成一致。

民主黨總統克林頓在任時,美國作為締約方之一加入《京都議定書》,這是人類透過控制自身行動減少對氣候變化影響的第一份國際文書。小布什退出該協定的理由與特朗普如出一轍,他認為減排會影響到美國經濟發展,此外發展中國家也要承擔減排義務。

小布什和特朗普並非完全一樣,他不是完全的氣候變化論懷疑者,只是提振經濟、兌現競選承諾的政治考慮要優先於減排承諾。

黨派政治之外,氣候政策往往還牽涉到商業集團利益,尤其是傳統能源企業。

10月28日,多家石油和天然氣公司高管出席國會聽證會,包括埃克森美孚、殼牌、雪佛龍等。他們被要求在宣誓後回答質詢,是否多年來花費鉅款進行虛假宣傳,掩蓋科學共識來誤導公眾關於氣候變化的現實,即化石燃料的燃燒導致全球變暖、海平面上升等。

早在2005年,美國政治雙月刊《瓊斯母親》(Mother Jones)曾整理過埃克森美孚的贈款,指出該公司向多個組織提供數百萬美元資金,而這些組織的研究對全球變暖問題均持質疑態度。

馬德里氣候大會舉辦時,成千上萬人參與抗議遊行

這一次聽證會前,學術研究機構給出了化石燃料公司歪曲和淡化氣候變化的證據。

民主黨人將此和上世紀的菸草聽證會相提並論。1994年,美國7家最大的菸草公司高管在國會接受質詢,被指在吸菸有害健康和導致上癮的問題上撒謊。這推動了對菸草公司的訴訟以及相關立法。

但比起菸草行業,能源產業價值要高得多。這讓撬動現有能源結構變得分外困難,任何雄心勃勃的氣候政策都必須面對強大阻力。

就任總統後,拜登在氣候行動上躊躇滿志,先是宣佈重返《巴黎協定》,美國國防部則將氣候變化納入國家安全重點事項。今年4月,拜登宣佈了美國的新氣候承諾,即到2030年時,溫室氣體排放量較2005年減少50%-52%,到2050年實現淨零排放。

然而,拜登在具體氣候議程的推進上還沒什麼成效。格拉斯哥氣候大會行前,拜登於10月28日公佈總額達1.75萬億美元一攬子支出計劃框架,其中涉及投資5550億美元用於應對氣候變化和發展清潔能源,但這一法案不僅面對共和黨人的反對,也難得到所有民主黨參議員的支援,最終能否在國會透過還是未知數。

可以預見的是,如果民主黨人在中期選舉乃至下屆總統大選落敗,美國的氣候政策只會再次被逆轉。

共識之下,國家間的分歧和對立加劇

國際社會早已就全球變暖達成共識,遏制這一變化卻道阻且長。

1994年,《聯合國氣候變化框架公約》承認了氣候變化的風險,提出所有國家均要應對氣候變化,承擔“共同但有區別”的責任。三年後,《京都議定書》在締約方大會得到透過,這兩份檔案成為應對氣候變化的國際合作法律基礎。

日後,各國陸續談判產生了《哥本哈根協定》和《巴黎協定》,如果說協議的產生見證了人們為達成共識而付出的努力,它們的協議的失敗或難於實現則證明,全球合作很可能只是一個美好願景,氣候議題始終處於外交和政治角力圍困之中。

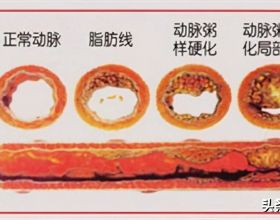

尤其氣候變化日益與能源稀缺問題互相牽扯,安全因素很可能加劇分歧和對立,使得應對氣候變化陷入複雜的地緣政治之爭。

眼下歐洲正面臨天然氣短缺、電價高漲,而歐盟天然氣有一半依賴進口,且進口中的43%來自俄羅斯。因此不少政客將矛頭對準俄羅斯,認為歐洲的“氣荒”是俄羅斯有意為之,要求其增售天然氣。

拜登的能源安全顧問宣稱,當歐洲面臨能源危機時,俄羅斯卻不向其輸送燃料,普京近乎於將天然氣作為政治工具。

普京駁斥了西方的指責,否認俄羅斯出於政治動機削減天然氣供應。他認為,歐洲天然氣創下高價緣於歐盟自身不合理的能源政策,並稱如果“北溪2號”天然氣管道專案獲得必要的批准,俄羅斯可能會增加對歐洲的供應。

“北溪2號”是由俄羅斯經波羅的海海底通往德國的天然氣管道,這一管道的建設始終牽扯到地緣政治之爭:烏克蘭擔憂會失去俄羅斯油氣能源過境費用,使其在東歐重要性下降,安全或受俄威脅;歐洲和美國則憂心能源安全被削弱,歐洲將過度依賴俄羅斯供給能源,美國還曾一度想對相關公司施加制裁。

但默克爾政府堅持這是一個商業專案,可以讓歐洲國家更少受天然氣中斷干擾,反對美國政府幹涉其能源政策;俄羅斯則指責稱,美國從中作梗是因影響到其能源出售。

分歧不僅在於歐盟和別國,即便在氣候議題上步伐相對一致,但歐盟國家內部同樣也有矛盾。

歐洲能源價格飆升,也激起波蘭、匈牙利等成員國的不滿,它們指責歐盟的氣候變化政策過於激進。在這些東歐國家,經濟發展依然非常依賴傳統化石能源,追求快速能源轉型的歐盟對此深感不滿。

9月20日,因波蘭拒絕停止在該國圖盧夫煤礦開採煤炭,歐洲法院向波蘭開出罰單,要求其繳納每日50萬歐元的罰款。波蘭政府發言人彼得·米勒回應稱,圖盧夫煤礦生產的褐煤為該國提供7%的發電量,滿足數百萬人的電力需求,關閉該煤礦將對波蘭能源系統的穩定性造成威脅。

波蘭與歐盟的分歧也是窮國與富國矛盾的縮影。發達國家早已享受過發展紅利,更早走向能源轉型,而欠發達國家仍需將發展經濟擺在首位,不得不依賴傳統化石能源。

儘管應對全球變暖離不開集體參與,但1994年的公約就談及各國要承擔“共同但有區別的責任”,只是迄今對這一原則的解讀不盡相同。

“氣候變化在現階段所面臨的難題是長期積累下來的,在過去幾十年來都難以取得共識,而且沒法再用外交辭令來包裝。”中國海油能源經濟研究院資深研究員王曉光向《鳳凰週刊》指出,西方國家的耐心也逐漸消失,而發展中國家的表現又不讓西方感到滿意,“加上現在氣候變化遇上國際產業鏈和國際關係體系的重塑,這無疑加劇了國際在氣候問題上建立共識的難度”。

氣候變化本應依賴全球合作,如今卻讓民族國家之間的界限感愈加強烈。

減排是各國自行付出成本,但減排的成果卻是由全人類共享,而破壞環境帶來的氣候災難也同樣是集體承擔。因此,許多國家立下遠大目標,卻並不為之付出努力,或是在國家經濟利益與國際協議產生衝突時選擇逃避。

美國先後退出《京都議定書》和《巴黎協定》便是先例,最初熱心支援《京都議定書》的加拿大也是如此,在國內面臨能源市場巨大波動時退出了該協定。

因此經濟學家們認為,需要引入實施機制,抑制部分國家“搭便車”的傾向。諾德豪斯在《氣候賭場》一書中提到,唯一的嚴肅選項是將國際氣候變化條約與國際貿易聯絡起來,諸如對不參與或不履行義務的國家施加貿易制裁。

但在當前語境中,這種方式恐怕會加劇國家間的分歧。王曉光認為,“西方強力推進自身氣候議題的努力很難取得成效,經濟民族主義和保護主義本來就一直伴隨著氣候變化議程。”

例如歐盟雄心勃勃提出“Fit for 55”一攬子計劃,不僅是對其自身的減排要求,其中一項“碳邊境調整機制”已然引發政治爭議。

該機制意在對來自碳排放限制相對寬鬆國家的進口商品徵稅,主要包括鋁、鋼鐵、水泥、肥料、電等等,以此推動第三國減少碳排放。然而聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)認為,這一機制有利於資源效率高、工業生產碳排放較低的國家,但對發展中國家的出口可能產生不利影響。

路透社稱,俄羅斯、中國、土耳其或將受到最大影響,這三國在肥料、水泥和鋼鐵領域向歐盟出口大量產品。俄羅斯經濟發展部長認為,這是在利用氣候議程製造貿易壁壘。

今年4月中法德領導人影片峰會上,中國國家主席習近平就指出,“應對氣候變化是全人類的共同事業,不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。”

格拉斯哥的難題,中美能再次實現合力麼?

幾乎每次氣候大會,都被定義為“拯救人類的最後一次機會”。

然而從結果來看,似乎每一次機會都被錯過——《京都議定書》已經在2012年末走向終結,2009年誕生的《哥本哈根協議》就全球溫度升幅不應超過2℃達成一致,各國卻不願做出有約束力的承諾。年復一年的氣候大會,均以沒有實質成果的談判告終,國際合作陷入囚徒困境。

2015年《巴黎協定》達成,旨在大幅減少全球溫室氣體排放,將本世紀全球氣溫升幅限制在2℃以內,同時尋求將氣溫升幅進一步限制在1.5℃以內的措施。

儘管《巴黎協定》是具有法律約束力的國際條約,然而六年來,仍有諸多實施細則未能完成談判,減排現實更與期望落差甚遠。

2021年10月28日,蘇格蘭格拉斯哥的喬治廣場,氣候活動人士在聯合國氣候大會召開前舉行活動。他們用一個藝術裝置來體現氣候處於緊急情況,包括人造火焰、煙霧和橫幅等,呼籲世界各國領導人應該立刻採取行動。

10月26日,聯合國環境規劃署釋出《2021排放差距報告》,報告指出,各國的氣候承諾遠遠落後於《巴黎協定》溫控目標所要求達到的水平。另一份《生產差距報告》則顯示,接下來的二十年中,預計各國的石油和天然氣產量還將增加,只有煤炭產量會小幅下降。

即便新冠疫情暴發後經濟發展停滯,使去年全球碳排放創下7%的最大年度降幅,但預計今年會出現巨大反彈。

除了嚴峻的減排現實,國際政治語境也與數年前相去甚遠,大國之間關係緊張、地區衝突不斷,對抗與逆全球化成為當前時代的關鍵詞,更具體的能源危機也困擾著諸多國家和地區。

要在衝突對抗的氛圍中僅僅尋求氣候合作,顯然不現實。氣候問題智庫Ember高階電力政策研究員楊木易向《鳳凰週刊》指出,“各國不可能只就環境議題合作,而在其他問題上競爭;重塑能源體系的過程中也會對更宏觀的社會政治經濟系統做出一定調整,只有在更廣闊的空間合作,才有可能真正實現環境或能源問題的合作。”

2021年8月9日,德國中北部城市希爾德斯海姆,德國綠黨的支持者參加一場集會,牌子上寫著:“請認真對待氣候變化——不再妥協”。

前所未有的壓力留給了格拉斯哥氣候大會,大會主席阿洛克·夏爾馬說,這場峰會要取得成功,“肯定比2015年巴黎峰會更困難”。

此次大會有諸多工,包括完成《巴黎協定》實施細則談判,敦促發達國家兌現每年1000億美元的氣候融資承諾,加大減排行動力度等。比起許下承諾,行動顯然要難得多,要在利益訴求不一致的上百個締約方之間達成一致,則是難上加難。

“這種‘集體行動的困境’是逃離不了的。”王曉光說,“政治本身的邏輯就是‘集體行動’,而這恰恰是目前國際應對氣候變化運動的主要訴求,因此,氣候變化和政治的關係從一開始就是糾纏在一起的。尤當現在進入到‘真刀真槍’和‘真金白銀’的階段,必然會成為國際政治角力的一部分。”

2021年10月28日,美國華盛頓,埃克森美孚執行長達倫·伍茲透過影片參加由眾議院監管和改革委員會召開的聽證會。當天,眾議院就化石燃料行業中有關氣候危機虛假資訊的調查邀請6家石油公司和主要遊說機構負責人出席聽證會。

這種角力中,中美兩國將是關鍵。六年前的巴黎峰會上,正是中美合力為巴黎協定達成鋪平道路,兩國在氣候合作上的態度也將影響此次大會的走勢。而且作為兩個溫室氣體排放大國,如今中美碳排放量共佔全球排放的43%。

只是不同於六年前,中美雙邊關係處於低谷之中。氣候議題似乎是中美開啟合作的新視窗,雙方也在嘗試為之付出努力。

作為拜登的總統氣候特使,克里年內已經兩度訪華。今年4月來華時,中美雙方討論了氣候危機等相關議題,並共同發表《中美應對氣候危機聯合宣告》。然而9月當他再度訪華,雙方在政治立場上分歧明顯。

克里向中方表示,防止氣候變化努力應該比兩國之間現存任何政治分歧都重要,“氣候是沒有意識形態的,不分敵我的,也不是一個地緣政治武器”。

中國國務委員兼外長王毅則指出,中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境。他表示,中美氣變合作既符合雙方利益,也將造福全人類,有著廣闊發展前景。美方希氣變合作成為中美關係的“綠洲”,但如“綠洲”周圍都是“荒漠”,“綠洲”遲早會被沙化。

克里還敦促中國在2030年前更加積極地削減溫室氣體的排放,稱這是遏制全球變暖的“關鍵十年”。這一要求遭到中國回絕。

2021年9月8日,俄羅斯“福爾圖娜”(Fortuna)號鋪管船完成了“北溪-2號”天然氣管道的鋪設工作。

外交部發言人汪文斌回應稱,基於《聯合國氣候變化框架公約》確定的“共同但有區別的責任”原則和《巴黎協定》國家自主貢獻的制度規定,締約方享有減排目標與行動的主權。“正如習主席所提出的,應對氣候變化不是別人要我們做,而是我們自己要做。”

中國在減排上已展現出足夠的決心和誠意。去年9月,習近平在聯合國大會上宣佈,中國將採取更加有力的政策和措施,力爭於2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和。今年9月,習近平再次宣佈,中國將大力支援發展中國家能源綠色低碳發展,不再新建境外煤電專案。

然而,美國氣候政策能否保持連貫性將是疑問。既然有過特朗普退出《巴黎協定》的前車之鑑,誰也無法保證同樣的轉折不會再次發生。來自美國自身的不確定性,也削弱了全球對於氣候合作的信心。

可無論洪水、山火還是颶風,災難從不區分國界,人類已然是命運共同體,即便分歧與不信任仍存,唯一的解題思路只有合作。既然我們已經走進“氣候賭場”,格拉斯哥氣候大會也許能提供走出賭場的機會。