去年,青年作家劉子超憑藉一本中亞腹地旅行記錄《失落的衛星》——或者更具體地說,是憑藉著他紮實、流暢的文筆和深入細緻的觀察——進入了很多人的視野。

國內極少數作家能夠像他這樣在邊緣地區旅行,並且留下如此迷人的記錄。

今天這篇採訪裡,你將會了解是怎樣的生活和閱讀經驗,讓他成為旅行書寫中獨一無二的存在。

劉子超的走紅在很多人的預料之外,甚至他的編輯也沒有想到他的作品會如此受歡迎。

去年,《失落的衛星》上市之時,疫情正在掃蕩全球。“都無法出門,誰會想去看旅行書呢?”編輯這麼說。

但恰恰是因為所有人都被疫情困住,所以人們對外面的世界多了一分渴望。

在封閉的日子裡,看到一位年輕人遊走在中亞內陸,用紮實的腳步和誠懇的記錄去感知從前被我們忽視的世界,帶來的衝擊是無可比擬的。

於是,這本書的暢銷也成為了某種必然。

但寫作《失落的衛星》之前,劉子超其實已經寫過兩本遊記——寫中歐的《午夜降臨前抵達》和寫印度的《沿著季風的方向》。

劉子超 著

文匯出版社,2021-8

在《午夜降臨前抵達》的序言裡,劉子超寫道:“……我像幽靈一樣回到中歐,這其中或許有什麼潛在的緣由,就像地心引力那樣存在。……中歐對我的吸引還在於它始終生長在帝國和強權的夾縫中……它至今仍有一種強烈的撕扯和遊移感,這讓三十歲的我感到了某種心靈上的契合。”

這段話或許能夠解釋,為什麼劉子超熱愛遊走在邊緣地區,並且能夠敏銳地去捕捉到歷史在這些邊緣地區的留痕。

在很長的一段時間裡,國內的“旅行寫作”是乏善可陳的。

旅行的人很多,記錄旅行的人也不少,但是優秀的旅行寫作僅僅依靠記錄與情緒是遠遠不夠的。

在問什麼是優秀的旅行寫作之前,我們可以問問:我們想要從一位“旅行作家”這兒得到什麼?

我們想要得到關於更廣闊的世界的經驗,我們想要依靠這位記錄者的目光和記錄去探尋我們不曾關注的角落、不曾注目的人群以及知之甚少的陌生地區的歷史。

“旅行”是極為浪漫的一個詞,但在浪漫之下,或許是更為樸素的景觀、更粗糲的生活、更沉重的歷史以及更加驚人的相似性。

能夠準確地將所見與所思描述,本身就是了不起的能力。

於是,我們也就更加好奇青年作家劉子超為什麼能夠寫出獨一無二的旅行記錄。

今天我們試圖用這份問答,勾勒出是什麼滋養了他的寫作。

01

“邊緣地帶”有一種獨特的美感

硬核讀書會:最近在忙的事是什麼?在西藏的生活如何?

劉子超:前不久開車去了趟西藏山南地區——與不丹接壤的洛扎縣。那裡有一座偏遠的寺廟,山上有米拉日巴大師的修行洞,幾乎無人問津。之後去了不丹邊境上的一座露天溫泉,位於喜馬拉雅山脈巨大的褶皺裡。

硬核讀書會:你的三本書,一本寫中歐,一本是寫印度,一本是寫中亞五國。似乎你感興趣的始終是“邊緣地帶”,為什麼自己關注的目光會集中在這些地區?

劉子超:“邊緣地帶”有一種獨特的美感和韻律。它的撕扯、遊移、親切和不安都令人著迷。

硬核讀書會:《午夜降臨前抵達》和《失落的衛星》裡,在國家之間旅行的時候,會感受到一種很模糊的“邊界感”。文明之間、國家之間的邊界是曖昧的,我覺得模糊、曖昧的邊界是很迷人的。這些國家的邊界地區在你看來是怎樣的一種存在,和我們印象裡的邊界有什麼樣的不同?

劉子超:邊界是離中心很遠的地方。那裡有一種模糊的鬆弛感,有很多形形色色、曖昧不清的人。在那樣的地方,總會發現故事。

硬核讀書會:新冠疫情之後,邊界變得分明。有與國外的朋友交流過新冠疫情對不同地區產生的影響嗎?比如在中亞、中歐和印度等不同地區之間,它有什麼不同的影響?

劉子超:疫情凸顯了邊界的脆弱。你會發現,在疫情面前,邊界是沒有用的,沒有一個國家可以獨善其身,人類命運真的緊密地聯結在了一起。疫情不同的影響需要走出去觀察,這是下一步要做的。

02

寫作就是去打撈那些東西

因為相似的事情總會不斷重演

硬核讀書會:在新版《午夜降臨前抵達》你說自己要做“去旅行的作家”,在你的文章中,也能看到你對很多作家的作品非常熟悉,幾乎是信手拈來。能說一說對你影響最大的作家嗎?在最開始寫作的時候,你覺得哪位作家的寫作是你最想要貼近的?

劉子超:影響是方方面面的,比較難做考古式的挖掘。我高中開始想成為作家,那時候讀的是卡夫卡、福克納、海明威、莫迪亞諾、餘華、蘇童、韓東、朱文。

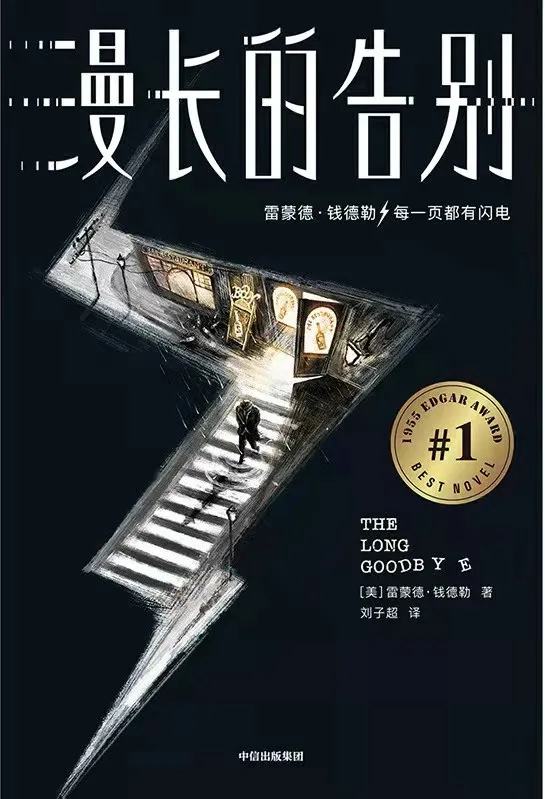

硬核讀書會:你翻譯了雷蒙德·錢德勒的《漫長的告別》,錢德勒的個人風格非常明顯。你自己寫的主要是非虛構、旅行文學,你的書也很喜歡環境、人物的書寫,其實有時候會讓人覺得有小說的質感。你是怎麼樣去理解非虛構和虛構寫作的?自己是否有進行虛構寫作的計劃?

[美] 雷蒙德·錢德勒 著,劉子超 譯

中信出版社,2020-9

劉子超:虛構和非虛構只是一種簡便的分類法。對我來說,文學就是文學。旅行文學是對經驗的第一道榨取,是釀葡萄酒;小說是對經驗的二次蒸餾,是釀白蘭地。我現在釀葡萄酒,也許以後也會釀白蘭地。

硬核讀書會:寫中歐的時候你寫了很多關於“帝國餘暉”的感嘆,在中亞,你也感嘆曾經強勢的蘇聯突然抽離之後留下的巨大空虛感。你如何理解文明之間的這種互相影響?你應該是個歷史愛好者,是否有你特別喜歡的歷史學家或者歷史學著作?

劉子超:令我感興趣的是,國家意志如潮水般襲來,終又退卻後,遺留在沙灘上的那些東西。我的寫作就是去打撈那些東西,放在玻璃罐中觀察。因為相似的事情總會不斷重演。很多歷史學家實際上也在處理這個母題。比如,奧蘭多·費吉思的《娜塔莎之舞》、《A People's Tragedy》、託尼·朱特的《戰後歐洲史》、諾曼·戴維斯的《另一片天空下》。

[英] 奧蘭多·費吉斯,著,曾小楚、郭丹傑 譯

四川人民出版社,2018-3

03

我不再糾結於“旅行的意義”

硬核讀書會:你在《午夜降臨前抵達》說過一段特別好的話:

“真正的旅行絕不是見證美妙的奇觀,同樣應該見證沉悶與苦難,僅僅是瞭解到‘世界上還有人在這樣生活’,就足以令內心遼闊起來,一切終將隨風而逝,無論偉大與渺小,都將歸於塵土。……我相信,至少理論上,旅行或多或少會改變一個人,會使那個人朝著更寬容、更理性,對世界的理解力更全面的方向邁進幾步,至於到底是幾步,要看那個人的天賦和修養,但毫無疑問,這向前的幾步就是旅行的意義,也是活著的意義。”

旅行它讓我們走向更寬廣的世界,逃離日常的逼仄生活。在疫情影響下,我覺得它變得更奢侈了。從最開始的旅行,到最近幾年的旅行,你自己的態度發生了變化嗎?

劉子超:以前我會糾結於“旅行的意義”這樣宏大的命題,後來我漸漸學會了把宏大的命題分解為一些細小的問題。以前旅行更多與自我有關,現在旅行更多是為了獲取關於世界的知識和經驗,理解我們身處的現實。

硬核讀書會:我注意到有人評價你的《失落的衛星》,說其實你是帶著一些“俯視”的姿態去中亞遊歷。很多英國的旅行作家也被指責有“帝國視角”,你怎麼樣去看這種批評?你在歐洲、中亞旅行時候,覺得自己的心態有什麼樣的不同?

劉子超:作家的視角總會隨著觀察物件而變化,就像走路一樣,既不可能永遠抬著頭,也不可能永遠低著頭。

硬核讀書會:最近在讀什麼書,能否給大家做些推薦?

劉子超:郭建龍《絲綢之路大歷史》、曉宇《利馬之夢》、凌越《飄浮的地址》。

郭建龍 著

天地出版社,2021-9