天矇矇亮,母親就將我從被窩裡拉了出來,不容分說給我穿起了衣服,可我卻身體癱軟,固執地還想鑽回被窩裡去,掙扎了幾下,就又被母親給抓了出來,就這樣我在昏睡中被母親強行穿上了衣服,拉出了房門。

我邊揉著眼睛邊向母親發著牢騷,院子裡父親已經將包裹烤煙的床單搬上了架子車,並熟練地用繩子將車上的烤煙固定好。這時我才想起昨天父母約定今天要去鄉里煙站去賣烤煙,由於家裡無人照看,我就也起來個大早,跟著父母踏上賣煙的路途。在父親的催促下,我慌忙爬到架子車上,在叮囑我坐好後,父親便拉著車就出了家門,母親則緊跟在父親旁邊,將車上的一條繩子搭在肩上幫父親拉車。

“不知道今兒會賣個什麼價錢?”母親隨聲說了一句,像是問父親,也好像是在表達自己心中的擔憂。

“去看看再說,天慢慢涼了,這次煙賣了給孩子們添幾身衣裳。”父親說這話時依舊佝僂著身子用力地拉著車子前行。

“不知道今天人多不多?”母親再次發出了疑問。

“今天咱去地早,應該不會有多少人。”父親搭了一句。

之後父母便沉默了,只留下車子在凹凸不平的土路上發出的嘎吱嘎吱的聲響,還有父親偶爾發出的咳嗽聲。

不一會兒天際出現的一絲魚白,天漸漸的亮了,路上的人也多了起來,大家有說有笑的在趕路,父親和偶爾與熟悉的人群打聲招呼。待趕到煙站,時間尚早,人家還沒有上班,但收煙的廣場上已經聚集了好幾夥人了,有的已經卸了車,烤煙的包裹凌亂的放在地上,大家自覺的排起一條彎彎的隊伍,直到收煙的庫門前。

待到日升三竿,收煙的庫門徐徐開啟,只見有幾個帶著紅袖箍的男人走了出來,向大家吆喝:“都排好隊啊,輪到誰提前把包裹開啟……。”

於是眾人便帶著自己烤煙的包裹往前挪動,時不時聽見裡面有爭執的聲音。

“我這煙咋了,你給我號成三級,就這成色應該是一級。”

“我說你這煙就是三級,你賣不賣,不賣拿走。”

“老師兒,二級行不行?種個煙真的不易,您就提提級吧!”

“你這煙就這級別,你賣不賣吧,不賣嘍拉走,別耽誤事。”

“賣、賣,我賣。”

“三級,上磅稱重。”

這時人群中有人在小聲嘀咕著什麼。

“這個煙師號的太低,要這樣賣了我得虧幾十塊錢。”

“你說咋辦?”

“不中先不賣,過了晌午都該換煙師了,到那時候咱再賣。”

聽到這些母親也有些擔憂,就問父親:“咱咋辦?”

父親說:“先看看,不中嘍再說。”

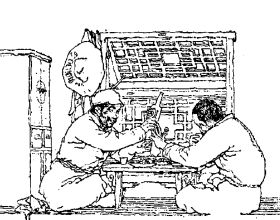

我們繼續跟著賣煙的隊伍往前挪,終於輪到我們,父親小心地把幾包煙開啟,只見煙師拿起一捆捆烤煙像相面似的一一查驗。

“這幾包二級,這兩包三級,你這包?”煙師思索了一下:“也算三級吧,後邊的那四包只能是末級了,還有你那兩包,級外不收啊!”

這時父親的眉頭緊緊皺在了一起,一絲愁雲浮上臉頰,他張了張嘴,想對煙師說幾句好話,但他的倔強還是讓他欲言又止。

“唉!我說你賣不賣?”

“賣了、賣了。”母親深知父親的性格,趕緊搭上了話,然後又低眉順眼的說道:“老師,這幾包您說三級,我認了,你看這幾包你煙,葉子金黃,成色多好,連個黑點都沒有,能不能好好個一級?”

“這煙就是這級別,你們說賣還是不賣。”煙師一臉的不屑。

這時沉默許久的父親說道:“這幾包三級的,先賣了,那幾包不賣。”

父親還是義無反顧的倔強……

當父親將售賣的烤煙往煙庫的庫房扛的時候,母親便開始把沒賣的烤煙往外拿,我也跑過去幫忙,但聆了幾下也沒拿起,只有拉著包裹才能挪動地方。

臨近中午,天也慢慢熱了起來,母親將沒賣的煙裝到架子車上拉到煙站辦公樓旁邊的樹蔭下,這裡稍微涼了點,我們到這裡時,已經聚集不少的賣煙人,而大家共同的話題無疑就是與賣煙的話題。

“這煙沒法種,累死累活的,也就指望賣的時候有個好價錢,誰知道還是被他們掐價,真是沒法種了。”

這時有人接話道:“誰說不是,要是有其它掙錢的門路,早就不種了,你看看他們這一個個,都鱉樣著了。”

母親不無擔心和他們搭話:“不是有人說起下午會換煙師,會不會好點?”

“誰知道呢,要真換個心腸好點的,那真燒高香了。”

“管他的,反正晌午人家也不上班,等等看吧!”

就在大家議論紛紛的時候,父親陰沉著臉走了過來,從口袋掏出錢塞給了母親:“收好了,就賣了二十幾塊錢,你帶著孩子去街裡吃些飯吧!”

“你吃啥?”母親關心的問父親。

“我不餓,不吃了。”

“那會中,你從早上都現在也是水米沒粘牙,跑了半天了,我給你買個燒餅吧!”

“中啊,你們趕緊去吃飯吧!”父親顯得有些不耐煩。

母親帶著我出了煙站,到了鄉政府旁邊一個小飯館裡,要了一碗燴麵,並交待老闆分開盛到兩個碗裡。不大一會兒燴麵就被端了上來,我拿起筷子毫無顧忌的吃了起來,母親一面說叫我慢點,一面把她碗裡的那幾塊肉都夾到我的碗裡。當我吃的連湯都不剩的時候,母親還沒有吃。我用手在嘴上抹了兩把問母親:“媽,你咋不吃?”母親慈愛的摸著我的頭說:“你吃飽了沒有?”

“額,還沒有……吃飽了……沒有。”

就在我前言不搭後語的時候,母親說:“來,吃這碗。”

“那你吃啥?”我遲疑了一下問道。

“媽媽不餓,你吃吧!”

我看了看母親,母親還是很慈祥的看著我,像是鼓勵,也像是無奈。我遲疑了一下,但對食物的慾望還是讓大口吃了起來,等到我撫肚說吃飽了的時候,母親才端過碗,扒拉我吃剩下的幾口殘羹。

吃過飯母親又帶著我返回煙站,在路上母親還買了一個燒餅,到煙站後,父親正席地而坐倚靠在一棵樹下抽菸,顯得很平靜,母親過來就把燒餅遞給父親,父親什麼也沒說就大口的吃起來,看來父親早已經餓了。

終於煙庫的門開了,煙站終於上班了,我們又在擁擠的隊伍中緩緩的向前挪動。等到煙師驗煙時,父母手忙腳亂的開啟包裹,露出一排排金黃色的烤煙。

“這包煙二級。”煙師拿著烤煙仔細看後說道。

“您看看這煙,沒有一個黑斑,應該是一級煙吧!”父親說話時並拿起一把烤煙叫煙師看,這時父親的腰彎著,另一隻手拉著包裹,仰面看著煙師,臉上堆著尷尬的笑容,充滿了自卑感。

“嗯,還行,就一級吧!”

在聽到煙師肯定的答案,父親如釋重負,長出了一口氣,待到煙師驗完後,父親就開始把包裹一個個繫上往磅上放稱重,這時他還揮揮手叫我和母親先出去。

過了一會兒,父親拿著包煙的毯子出來了,母親就問道:“賣完了?”

“沒有,還有一包人家不收,說是級外菸,我去拿出來,你們等我下。”父親說完就又擠進人群裡去了。

不大功夫父親扛著煙出來交給母親說:“你們先去車子哪兒,我去兌錢。”

於是我和母親坐到我們拉煙用的架子車那裡等父親,這時我因為口渴就嚷嚷著要喝水,母親瞪了我一眼“別鬧,等會兒回去給你買冰糕。”我一聽就對母親說:“真的。”在得到母親肯定的答案時,我就安靜了下來。

等了有半個小時左右的時間,父親興沖沖的朝我們走來,母親就問:“多少錢?”父親說“還行,賣了一百多塊呢。”說著就笑著把錢給了母親。

一天了,這還是父親第一次對我們笑……

“你晌午就吃個燒餅,連水都沒喝,你渴不渴?”母親關切的問父親。

父親邊收拾車子邊說:“走吧,回家再說。”

“我渴,快渴死了。”我叫起苦來。

“媽媽說了,要給我買冰糕。”我繼續吆喝道。

“給孩子買塊冰糕吧,都跑了一天了。”父親對母親說。

母親轉身朝門外走去,我知道門口就有一個賣冰糕的。

一會兒母親就回來了,手裡拿了兩塊冰糕,到了我們跟前一塊給了我,一塊遞給了父親。

“我不渴,你吃吧。”父親把冰糕推給了母親。

“你可不渴,今兒一口水沒喝,已經買了,你吃吧。”看著母親堅定的眼神,父親遲疑了一下,接過了冰糕。

而我並沒在乎父母的行為,在接過冰糕後美滋滋的吃了起來。

“真甜啊!”我不由發出了一生讚歎。

“上車,回家。”父親又開始催促我。

我爬上車子,父親拉著車和母親並行出了煙站大門,斜陽已經低垂,天邊的雲朵在太陽的折射下形態萬千,秋風徐來,清新涼爽。父親說道:“今天運氣不錯,下午碰到一個好心的煙師,多賣好幾個錢。要都按今兒這樣賣的話,今年能賣幾千塊錢,總之今天收穫不小。”

“我也有收穫。”我在車上搶了一句。

“什麼收穫?”父親扭頭問道。

“我今天吃了一塊冰糕,不是收穫嗎?”我舉起冰糕答道。

“父親和母親互相看了一眼,然後兩人就哈哈大笑起來,我看父母都笑了起來,不知道是因為什麼笑,但我也跟著笑了起來,這笑聲傳的很遠,很遠……