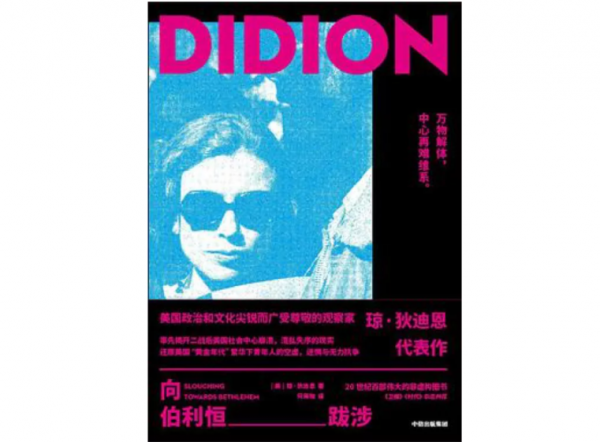

提起狄迪恩,就不能不提她的風格。1968年,34歲的狄迪恩出版非虛構文集《向伯利恆跋涉》,被《紐約時報》譽為“一部豐富的作品,呈現出美國當下最出色的散文書寫”。截至上世紀90年代末,她以犀利的筆觸記錄了美國社會、政治、文化的脈搏,收錄在《白色相簿》《薩爾瓦多》等報道文集中,同時出版了數部長篇小說。

同代作家來了又走,狄迪恩始終停留在讀者的視野裡。進入21世紀,接連失去丈夫和女兒後,她寫下回憶錄《奇想之年》和《藍夜》,用超乎尋常的勇氣直麵人生重創。網際網路時代,她的金句在網上流傳,比如“我們講故事是為了活下去”,“作家永遠在出賣他人”。她的黑白半身像被印在文創布包上,飄蕩在地鐵站、書展、咖啡店,冷峻地注視著你,帶著若即若離的微笑。

“加州之女”的強烈風格

狄迪恩風格已成為一種衍生物。人們感受到它帶來的吸引力,哪怕說不上具體原因。起初,它透過文字擊中你,它們短小精悍,意象鮮明,辨識度極強。後來,它開始脫離文字,轉而依附於作家其人:她驅車行走在美國東西兩岸間的人生,她與旅館、汽車、墨鏡、香菸構築的神秘氛圍,她與同為作家的丈夫約翰·格雷戈裡·鄧恩的默契合作。2015年,時尚品牌Celine邀請80歲的狄迪恩合作——這似乎是外界對狄迪恩風格最直白的認可。

風格一旦與作品等身,會帶來反噬風險。英國小說家馬丁·艾米斯曾刻薄地說,狄迪恩對新新聞主義的貢獻,是一種“不穩定、偶爾出色、具備鮮明女性特點(的寫作)”,它“時而謙遜,時而傲慢,親密而直白,自我貶低、無精打采的同時,隱隱透出自私。”

很難說這是文字批評還是人身攻擊,然而在這一系列自相矛盾的形容中,狄迪恩的寫作面貌更加撲朔迷離。她的風格究竟是什麼?風格本身又是何物?

回到狄迪恩非虛構寫作的起點《向伯利恆跋涉》,撲面而來的是她筆下的加州。對這位“加州之女”而言,沒有一個統一的加州。它是聖貝納迪諾河谷,“暴虐殘忍”,“群山那邊的莫哈韋沙漠陰魂不散”;也是家鄉薩克拉門託谷地,夏日空氣“滾燙得發抖,草被曬得發白”,八月如同“一場漫長的苦難”。它是拉斯韋加斯,高大的招牌“聳立於如月球表面一樣荒涼、只有豆科灌木與響尾蛇的風景之上”;也是洛杉磯,颱風造訪期間,海面詭異得寧靜,讓人無法入眠。這些加州碎片,呼應、對照,挫敗想象中碧海晴天的溫柔加州,裸露出一種更粗糙、幹烈、嚴酷的氣候。與宜居的溫帶氣候相比,它是極端的,是戲劇。狄迪恩說,薩克拉門託有兩條河,冬天會發洪,夏天會幹旱。

讀狄迪恩時,你或許想跳過大段大段的景物描寫。但這樣做會讓你和作品的靈魂失之交臂。1977年,42歲的狄迪恩接受《巴黎評論》採訪,談起氣候對她寫作的影響:

“我在一個危險的自然環境長大,我認為環境和氣候對人的影響超出了他們的想象……這些極端條件會影響你對待世界的方式。如果你是作家,它們就會顯現出來。如果你賣保險就不會。”

環境和氣候聯手造成薩克拉門託歷史上最黑暗的慘劇。1846年春,西進運動程序中,幾個來自東部的家庭組成唐納-瑞德大隊,帶上牲口和家當,不遠萬里來到內華達州,因判斷失誤和極端天氣困於冰天雪地的高山,食物耗盡後開始食人。直到次年初,部分成員才在印第安部落的幫助下抵達薩克拉門託河谷,從而獲救。

《向伯利恆跋涉》,譯者:何雨伽,版本:北京時代華語|中信出版集團2021年6月

同一時期,狄迪恩的高祖也來到薩克拉門託,發現並開墾出自己的田地。歷史隱身於自然裡:在同一片田野上,狄迪恩曾替她弟弟遛狗,也曾在祖輩暢遊過一個世紀的河裡游泳,河水來自內華達山脈融化的雪水,清澈湍急,響尾蛇臥於石頭表面沐浴陽光。和許多薩克拉門託人一樣,狄迪恩聽著唐納-瑞德大隊的慘痛經歷長大,同時繼承了數不勝數的傳說。“任何人的回憶都不是真正的回憶,而只是別人的回憶的影子,是家族成員口耳相傳的故事。”山川、天氣、動物、植被,它們不僅是外在客體,更是象徵、符號和隱喻,和凝視它們的人類之間存在秘而不宣的聯結。

捕捉環境中的道德血液

人是環境的產物。氣候和道德密不可分。這種篤信刻在開拓邊疆的清教徒的骨子裡,也以更隱蔽的方式,流淌在狄迪恩的血液中。《黃金夢裡人》中,狄迪恩報道了一樁發生在加州鄉村的謀殺案。開篇,她用鉅細無遺的筆觸,描述了一個“妖風”肆虐,道德失效的“化外之地”。“乾熱的聖塔安娜風以一百英里的時速從沙漠席捲而來”,人們信教,能“輕易撥打特定號碼聽一段提前錄好的禱詞”,離婚率卻是“全國平均數的兩倍,每三十八個人中就有一個住在拖車裡”。

在這樣一個地方,家庭主婦露西爾·米勒被控蓄意謀殺丈夫,偽造意外事故現場,企圖騙取鉅額保金。在警方看來,這甚至算不上一個“有趣”的案子:露西爾·米勒的陳述與事實多處不符,她和丈夫感情長期失和,她與當地律師阿什維爾·海頓之間曾有婚外情,期間海頓的妻子離奇身亡。真相呼之欲出。

瓊·狄迪恩與丈夫和女兒的合影。丈夫John Gregory Dunn於2003年去世,一年半後,她又失去了自己的女兒。

然而狄迪恩對這些表層事實不感興趣。她關心的是露西爾·米勒,這個曾經天真卻野心勃勃的外來者,在一個不詳的村莊老去,為了愛和金錢不擇手段,卻遭到情人背叛。她身上充滿慾望,正是這慾望讓陪審團對她心生憎惡,也讓全鎮對案件予以空前矚目。米勒案開庭當天,狄迪恩如同等待已久的紀錄片導演,將鏡頭對準旁觀人群,緩緩掃過:

“一九六五年的一月十一日,南加州的天氣明媚溫暖……卡特琳娜島彷彿漂浮在太平洋的海平面上,空氣中飄著柑橘花的香味……一名靠退休金過活的七十歲老人,開著自己的旅行轎車,以五英里的時速,開過加迪納的三個撲克館,把三把手槍和一把十二號霰彈槍裡的子彈全部射進窗戶,打傷了二十九個人……再往北一點,有個十六歲的孩子從金門大橋上跳了下去,活下來了。”

“與此同時,在聖貝納迪諾縣法院,米勒案開庭了。來了很多人,挨挨擠擠,法院的玻璃門都被擠碎了……大家早上六點就開始排隊,女大學生們一整晚都蹲守在法院,帶了很多全麥餅乾和低糖飲料。”

在最狹隘的層面上,這段描寫對案情毫無意義。但直覺告訴我們,它和米勒案息息相關,因為“沒有人是一座孤島”,一個人的快樂可以是另一個人的痛苦。露西爾·米勒被判有罪後,她忠誠的捍衛者桑迪·斯萊格爾尖叫道,“你們每個人都是殺人犯”,而經過長鏡頭洗禮的我們知道,桑迪說得不全對,但也不全錯。上帝狄迪恩彷彿在說,“你們中間誰是沒有罪的,誰就可以先拿石頭打她。”

《奇想之年》,譯者:陶澤慧,版本:新經典|新星出版社2017年1月

憐憫的最高形式可能是諷刺。這點在《拉斯基同志,美共馬列分會》中體現得淋漓盡致。這篇不足六頁的短文是對主角邁克爾·拉斯基的人物速寫,寥寥幾筆,勾勒出一位信仰馬列共產主義的洛杉磯青年的形象。時值1967年,麥卡錫主義的熱潮已退去十年,曾在美國盛行的共產主義式微,拉斯基這樣的青年已成為少數派。他堅定的熱情與實際的影響力形成巨大反差,“五一勞動節他組織的遊行只有寥寥十幾人參加”。然而狄迪恩喜歡這位患有輕微被害妄想的青年,喜歡他與世界的格格不入,喜歡這種“因為非常尖銳的恐懼而投身於註定失敗的極端事業中的人”。

她將這樣的欣賞藏在文末工人國際書店發生的一幕。一天結束,拉斯基和幾位骨幹像“投資銀行的合夥人”一般,回顧《人民之聲》小報的銷售情況。

“西蒙斯先生——同志,總收入是多少?”

“九美元九十一美分。”

“賣了多久?”

“四小時。”

……

“最大捐款額?”

“六十美分。”

“最小?”

“四美分。”

像這樣,呈現而不點評,讓意義在事實中浮現。這種寫法讓狄迪恩與讀者保持距離,賦予她的文字以“冷感”。與此同時她又極“熱”,從不憚於在寫作中袒露自我,高度忠實於自己的喜好和趣味。1976年,在為《紐約時報》撰寫的隨筆《我為什麼寫作》中,狄迪恩寫道,“Why I Write”三個詞共享了一個音節,那便是“I”(我)。“我寫作,完全是為了弄明白我在想什麼,我在注視什麼,我看到了什麼,以及它具有什麼意義。我想要獲得什麼,我對什麼感到恐懼。”在伯克利讀書時,她意識到自己不擅長學院式的思考,“不是思想世界的合法居民”。“我的注意力總是在邊緣,我能看見、嚐到、摸到什麼,比如黃油和灰狗巴士……我只知道我不是什麼,我花了好幾年才發現我是什麼。”

《向伯利恆跋涉》為何成為非虛構經典

狄迪恩是擅長描摹外部世界的作家,但最後落於紙上的圖景無一不經過她記憶的篩選——歸根結底,她凝視和刻畫的是自己的心靈景觀。這也是為什麼,她最好的早期作品留給讀者的不是某種洞見,而是某種印象;我們感受到的不是世界本身,而是它在目擊者心中留下的烙印。

在名作《向伯利恆跋涉》中,除了開篇“中心再難維繫”的籠統慨嘆,狄迪恩並沒有對加州嬉皮士間蔓延的毒品和暴力問題進行深入挖掘,也沒有試圖透過採訪專家權威,對整個社會體系進行分析。(事實上,她對警察的採訪很快就遭到阻撓;她的部分採訪物件也對她所代表的媒體懷有戒心。)如她所說,她並不是一個以思考和分析見長的作家,起碼在這一階段還不是。但她對視覺意象的痴迷和信任,恰好為當時的新聞報道注入了前所未有的活力。她所做的,是跟隨這群人參加集會,在他們家聊天,參與觀察他們的生活,客觀冷靜地記下她和他們之間的互動與摩擦,卻對自己可能陷入的危險隻字不提。她深入參與卻高度疏離,將自己作為容器。

讀者既沉浸於事實,又好奇這謎一般的敘述者,以至於當那令人心碎的一幕在眼前展開時,我們忘記了思考,而是和狄迪恩一起,陷入對世界的無言恐懼中:在客廳地板上,一個穿雙排扣外套的五歲女孩一邊看著漫畫,一邊專注地舔舐嘴唇上塗的白色迷幻藥。

開掘如此堅硬的心靈景觀需要一把利器,那就是語言。在《我為什麼寫作》裡,狄迪恩還寫道:“關於語法,我只知道一點:它具備無窮的力量。改變一個句子的結構就改變了這句話的意思,正如改變鏡頭的方位就改變了被拍攝客體的意義,其效果是顯著而絕對的。瞭解鏡頭角度的人很多,瞭解句子(結構)的人卻很少。”

《藍夜》,作者:瓊·狄迪恩,譯者:何雨伽,版本:時代華語國際|江蘇鳳凰文藝出版社2019年5月

你看,在思考語法結構時,狄迪恩採用的喻體仍是創作視覺語言的鏡頭。在《瓊·狄迪恩完美的圖片說明》一文中,《紐約客》撰稿人布萊恩·狄龍對她早期的雜誌從業生涯進行了考古。20世紀60年代初,狄迪恩就職於《服飾與美容》(Vogue),除了撰寫短文和不署名的短專欄,她的一大職責是為雜誌的配圖撰寫說明。指導她的副編輯艾琳·塔爾梅從業近三十年,會用鉛筆叉掉稿件上冗餘的字詞,為某個不準確的動詞大動肝火。

據塔爾梅回憶,她曾讓狄迪恩寫三四百字的圖片說明,然後和她一起將它刪至五十字。在塔爾梅的影響下,狄迪恩和她的同僚們成為“近義詞的鑑賞家,動詞的收藏家”,學會多用主動語態,查字典,確保用詞精準且讓人耳目一新。最重要的是,她們學會了重寫,只為在“優雅和熱烈間找到合適的平衡”。狄迪恩曾分享過自己撰寫的一則簡介,載於1965年8月1日發行的《服飾與美容》:

“翻頁,上圖:縱觀全屋,色彩,活力,隨興收藏的物件和諧而跳脫地共生。圖中所示,一幅弗蘭克·斯特拉的畫,一面新藝術風格的彩窗玻璃,一幅羅伊·利希滕斯坦的畫。圖外:一張桌子,一塊直白敞亮的油布,以十五美分一碼購於墨西哥。”

除開精簡的用詞,頓挫的節奏,巧妙的形容,令我印象深刻的是“圖外”二字——在描述圖片時,狄迪恩不僅關注了圖內擺件,也補全了部分位於畫外的物品,比如那塊“以十五美分一碼購於墨西哥”的油布。自那時起,她便開始關注表象所不能承載的資訊,在方寸之間編織自己青睞的敘事。《白色相簿》中,比誰都更敏銳的狄迪恩早已將自己風格的秘密和盤托出。她寫道,“一個人作出的每個抉擇——她選擇或拒絕的每一個詞,她落下或沒落下的每一筆——都暴露了她的品格。風格即品格。”

撰文 | 鍾娜

編輯 | 宮子 走走 申嬋

校對 | 趙琳