皇室譜牒始於唐宋,但現存較為完整的僅有清代玉牒。清代玉牒系統收錄了皇族中人的生卒、婚嫁、父母、兒女、繼嗣、封爵、授職等資訊,有較高的史料價值。學界對清代玉牒的研究,大抵可分為兩類,其一著力討論玉牒版式與纂修制度,[1]其二側重闡述其史料價值及利用,[2]而對其裝幀形制的關注則相對較少。從中國第一歷史檔案館(以下稱一史館)館藏玉牒來看,[3]超過三分之一的存世玉牒並未明確標註纂修時間,或可藉助其紙張、卷內行格、封皮材質與紋樣,參考其他史料,對其版本進行辨別,以利於更為高效地利用。今將相關資訊整理於下,[4]以就教於方家。

玉牒的紙張、行格、裝幀與庋藏

玉牒記載的內容始自清興祖福滿,按所收支系可分為宗室和覺羅兩種,宗室玉牒記錄清景祖覺昌安、顯祖塔克世及顯祖後裔;覺羅玉牒記錄興祖的其他子孫,也就是顯祖的親兄弟和同一祖父的堂叔伯各房。[5]按長寬尺寸又可分為大玉牒和小玉牒兩種,前者的正本長度在81-90釐米之間,寬度在45-52釐米之間;後者正本長度在40-46釐米之間,寬度在22-30釐米之間;大、小玉牒均有副本,尺寸與正本相類;另有備查本一份,尺寸略大於小玉牒正本。

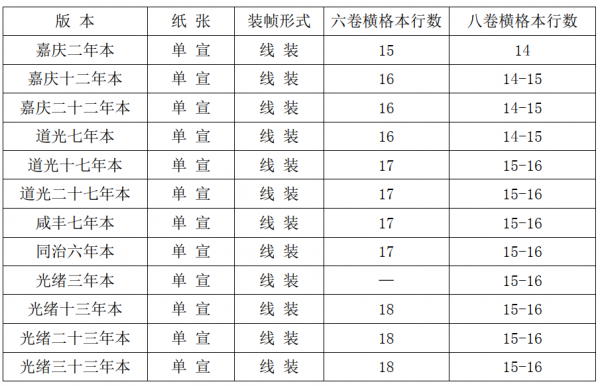

大玉牒的纂修始自順治十八年(1661),[6]十年一修,[7]至乾隆五十二年(1787)均修三份,此後僅修兩份。每份宗室例修正本8冊,分帝系、子孫橫格玉牒、子孫直格玉牒、女孫直格玉牒4種,每種滿、漢文各1冊;覺羅36冊,先按支系分六祖,即興祖第一子、興祖第二子、興祖第三子、興祖第五子、興祖第六子與景祖第一、五子,各支系下再分子孫橫格玉牒、子孫直格玉牒、女孫直格玉牒3種,每種滿、漢文各1冊。存世小玉牒始自嘉慶二年本(1797),[8]例修宗室4種:滿文子孫橫格一卷本、滿文子孫橫格分卷本、滿文女孫直格分卷本、漢文子孫橫格分卷本;覺羅3種:滿文子孫橫格六卷本、滿文子孫橫格八卷本、漢文子孫橫格八卷本,[9]無覺羅女孫小玉牒。[10]這種情況一直延續到光緒三十三年(1907)十月。宣統十四年(1922)三月,[11]玉牒最後一次成書,因“宗人府”經費不敷,僅修成大玉牒漢文正本24冊。

大玉牒均採包背裝,早期以紙捻裝訂,後期因厚度過高有兼用麻線的情況。咸豐朝及以後各版本雖仍按包背裝形式裝訂,但實際未包背,故書脊處可見宣紙裸露在外。小玉牒未見乾隆朝及以前各版本,嘉慶二年及以後各版本均為分冊線裝,兩頭包角。

玉牒內頁例用涇縣榜紙。[12]早年清室子嗣未繁,玉牒不厚,故採三層榜紙合成的夾宣,且逐頁進行砑光,紙張厚實板正,表面光潔,間或可見砑光留下的壓痕,順治十八年本至乾隆二十二年本皆如此。纂修乾隆二十二年本時因繁衍多代,子孫繁茂,各冊玉牒所收資料量龐大,厚度太高,且製作砑光夾宣頗為費時,至乾隆二十五年三月方纂修告竣。[13]乾隆帝有感於耗時過長,特於乾隆三十一年下旨要求玉牒須“一年內即行辦成”。[14]此後各版本均採單宣。[15]

纂修玉牒時,除正本外,例修副本一份,其紙張、行格與正本同,但為毛裝,僅以紙釘裝訂,紙質封皮,存宗人府。[16]十年後再次開館時,即以此副本為底本,修訂增補,核准後再抄錄形成本次正本。

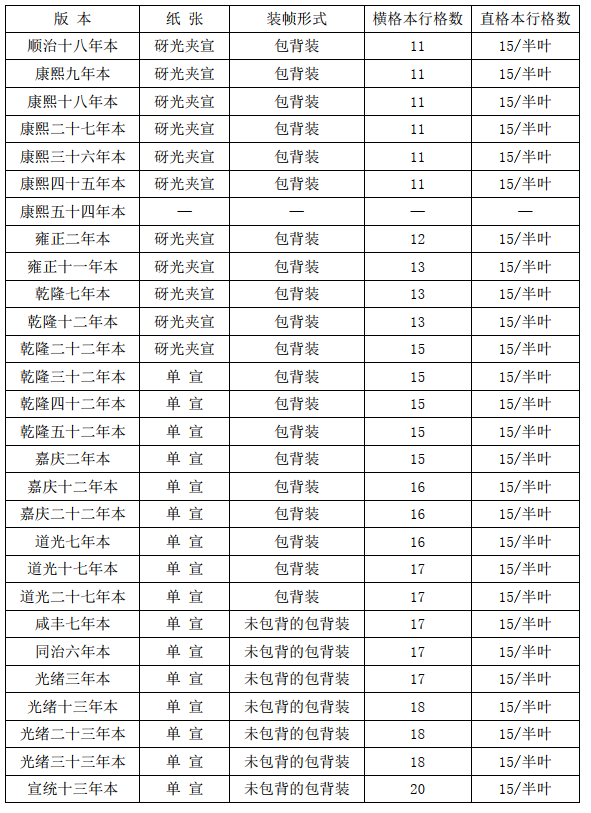

表1 覺羅大玉牒正本的紙張、裝幀、行格表

大玉牒無函套,以包袱皮包裹。宗室大玉牒用黃色雲緞,覺羅大玉牒用紅色雲緞。[18]包袱皮多為雙層,附同色繫帶和如意雲紋籤,外層四角銷金流雲紋,正中為銷金龍紋,龍數由一至九,因庚子事變時包袱皮遺失較多,且與玉牒已非一一對應,[19]難以確定其中規律。包袱皮的尺寸不同,隨玉牒厚度變更,如道光七年(1827)本的包袱皮均為四丈見方,其中宗室大玉牒用包袱皮16個,即北京、盛京各一份,共16冊,一冊一包;覺羅大玉牒用包袱皮24個,即北京、盛京各一份,各分六祖,各支系下按滿、漢文分別包裹;[20]光緒三十三年本的包袱皮均為五丈六尺見方,餘與道光朝同;[21]宣統十三年本的包袱皮均為五丈六尺見方,其中宗室大玉牒用包袱皮4個,因僅參考壽皇殿修了一份大玉牒,且未修滿文字,故仍是一本一包,覺羅大玉牒用包袱皮6個,即六祖按支系分,一支一包。[22]小玉牒外用四合函套,宗室小玉牒為黃綾,覺羅小玉牒為紅綾,再以同色雲緞夾包袱皮包裹,四角銷金流雲紋,居中銷金龍紋。

大玉牒成書後,一份送往盛京,其餘留在北京。留京者初藏於皇史宬金匱和內務府庫房中,嘉慶十二年起俱移存景山壽皇殿,由工部打造龍櫃以供收貯。一史館今存龍櫃86個。收貯宗室玉牒的龍櫃為庫金色,門上刻有滿漢文對照的“清代宗室譜牒”字樣;覺羅的則為硃紅色系,[23]門上刻有滿漢文對照的“清代宗族譜牒”字樣。龍櫃均為對開門,插鎖鎖頭多采魚形、如意形等吉祥樣式,

其上原掛有標明所存玉牒纂修時間的木牌,今多遺失。除櫃底外,龍櫃五面俱戧金填漆,櫃頂飾坐龍一,正面飾升龍二,背面飾降龍二,兩側則為一升一降雙龍戲珠,並配有海水江崖、蓮花、流雲等紋樣。各朝紋飾略有不同,如早期升龍多為相對平視,後漸轉為雙雙昂首向上,又如道光朝龍櫃的福山明顯略小些,雲紋也略少些。宣統朝龍櫃較為簡陋,用漆大不如前,今多開裂,且僅以墨筆繪龍紋於上。小玉牒則於乾清宮安設格架收貯。

玉牒的封皮顏色與紋樣

玉牒無論包背裝還是線裝,封皮多為綾質。宗室玉牒封皮基本為明黃,覺羅玉牒雖均為紅色,但各版本頗不相同,紋樣更是豐富多彩。以覺羅玉牒正本為例,將其封皮顏色與紋樣列於表3。

表3 覺羅大玉牒正本封皮顏色、紋樣表[24]

封皮顏色與紋樣雖是小節,但不僅能在確定纂修時間上起到一定的參考作用,還能反映時人尤其是統治階層的文化認同和審美情趣,甚至在某種程度上暗合這一時期的歷史走向和社會文化演變。考察覺羅玉牒正本的封皮紋樣與顏色,試分析如下。

覺羅玉牒的封皮紋樣由最初簡樸的素面綾,進入紋樣豐富的康熙朝,現存的康熙朝五版大玉牒採用了數十種紋樣,既有來自佛家的“萬字”,也有來自道家的“陰陽魚”,更多則是來自中原文化的“牡丹”“仙鶴”等元素。以多次出現的“梅”這一元素為例,滿語早期呼為“mei ilha”,“mei”是“梅”的音譯,“ilha”是“花”的意思,可見此詞源自音譯,後期改作“nenden ilha”,意為“早開的花”,說明梅在滿洲文化中是一種外來植物,滿人對其的認識是逐漸演進的,而康熙朝的玉牒封皮紋樣卻大量採用了這一元素,只能解釋為受到了中原文化的影響。這一時期的紋樣雜糅了不同的文化元素,但又由傳統的中原文化佔據主流地位。多元文化的親密交融,文化政策的相對開放,即使在這細微之處也呈現出百花齊放的狀態,尤其是可以明顯感受到中原文化對滿洲審美的影響在日益加深。

雍正二年(1724)至乾隆十二年本,覺羅玉牒的封皮紋樣日漸統一,且四次纂修都採用了“纏枝牡丹”這一紋樣,乾隆二十二年後的各版本則主要採用纏枝牡丹紋和祥雲龍紋,佛、道的因素漸漸退出,所選紋樣與中原文化的連線卻更為明顯,比如滿而密的纏枝紋,花頭的雲勾狀曲線正是元明以來廣泛使用的“伊斯蘭三葉式”。[27] “牡丹”“龍”“雲”均是傳統紋樣中常見的元素,富貴尊榮。但康熙朝的紋樣元素顯然更為豐富,且大量採用了梅、蘭、荷等在傳統文化中通常被認為高潔清雅的意象,將清中期後長期沿用的牡丹、雲龍等紋樣與之相比,可見清廷的審美呈現出一種世俗化、程式化的走向。覺羅玉牒的封皮顏色也由前期較為沉穩的魏紫、銀硃等色,逐步轉變為朱孔陽、赤色之類更為鮮亮的顏色,整體感覺從端莊持重轉為豔麗張揚。與之相應的,伴隨著政權的穩固和國力的發展,統治階層或浮華奢靡,或因循守舊。

各版本的封皮材質,也在一定程度上反映了彼時國力的強弱。前期所用絲綾紋理細密、染色均勻、紋樣清晰,歷數百年仍覺顏色如新;道光朝以後工藝明顯粗糙,改絲綾為錦綾,多見起球、褪色、紋樣模糊等情況。同治六年(1867)本所用絲綾素面無紋,質量欠佳,存在嚴重的染色不勻,或因此前數年江南俱在太平天國治下,清廷所需絲織品的製造和運輸遇到困難。

玉牒裝幀與纂修時間的確定

玉牒正本多在各冊卷首有纂修序言,卷末有填寫纂修時間的欄框,這是辨識其版本的主要依據。但嘉慶二十二年本、道光十七年本及此後各版本的大玉牒橫格本未見此類資訊,宗室小玉牒橫格多卷本、覺羅小玉牒橫格八卷本也是如此。故在整理著錄的過程中,需對上述玉牒的纂修時間進行確定。按冊數計,需辨別版本的大玉牒正本約佔一史館現存數量的十分之一,小玉牒正本則則達三分之二以上。玉牒副本和備查本則基本未明確標註纂修時間。

(一)玉牒正本纂修時間的確定

1.宗室玉牒

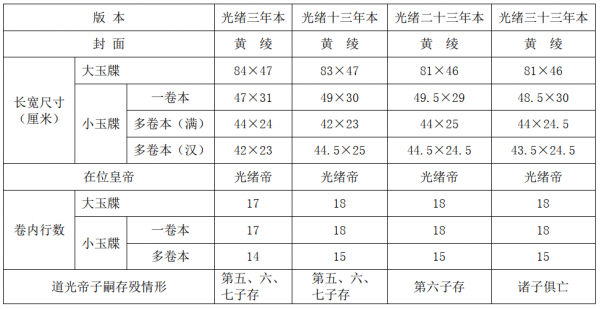

宗室玉牒因橫格本卷首單列了“帝系”,纂修時間的確定相對容易。可先據封皮顏色判斷其為宗室玉牒,按長寬尺寸區分大、小玉牒,按封皮材質(綾、紙、布)區分正本、副本、備查本,按在位皇帝確定纂修朝代,[28]最後按卷內行格數和帝系所載皇帝直系子孫的存歿情況即可定位到年。如下表,可知根據以上要素即可辨別光緒朝各版本。

表5 光緒朝宗室玉牒橫格正本的版本要素表

覺羅玉牒因沒有帝系這樣傳承有序、子嗣不絕且固定在卷首(或列為首冊)的支系,纂修時間的確定相對困難。覺羅玉牒內各支各房依長幼排序,各房下按輩分列名,年代久遠,子嗣繁多,如所選支系不當,遇到傳承數代後子嗣斷絕以致難再作為資料樣本的情況,則需重選樣本進行資料比對,耗時耗力,故而需要一些輔助要素來幫助判斷,以縮小範圍、提高效率。

覺羅玉牒可先據封皮顏色判斷其為覺羅玉牒,按長寬尺寸區分大、小玉牒,按封皮材質區分正本、副本,還可按按卷內行格數和封皮紋樣初步確定纂修時間。現以未標註纂修時間的覺羅大玉牒橫格正本為例,根據宗室大玉牒的辨別方法,可知長81-87釐米、寬45-50釐米、以紅綾為封皮的橫格玉牒,為覺羅大玉牒橫格正本。

表6 未標註纂修時間的覺羅大玉牒橫格正本版本辨別流程圖

子孫繁衍,玉牒行格亦隨之增加,且各版本卷內行格數目基本確定,不受褪色等因素影響,故在辨別版本時其參考價值優於封皮顏色和紋樣;其次參考封皮紋樣;玉牒的厚度、[29]封皮顏色和材質等因素在同一版本內可能因為紙張質量、絲織品褪色等原因導致差異,不同版本之間卻可能存在雷同,因此只能適當參考,不能過分依賴。如光緒十三年本和光緒二十三年本同為紅色撒花紋樣封皮、卷內18行,但光緒十三年本封皮顏色略偏橙,光緒二十三年本略偏紫;如同為纏枝牡丹紋,各版本也有所出入,道光二十七年本、咸豐七年本、光緒三年本同為相對鬆散的纏枝牡丹紋,但道光二十七年本的封皮質地最為粗糙,咸豐七年本的封皮顏色較另兩版都偏紫、纏枝紋最為鬆散,而光緒三年本的纏枝紋在三者中相對細密,各冊也略厚一些。但整體來看,除了行格數目和完全不同的紋樣外,其他要素的差別仍較為細微,且干擾因素較多,因此很多時候仍需核驗卷內人員存歿情形,方可確定。[30]一般來說,宜從卷末翻檢起,[31]選擇最末一位在世者所在房頭,比對待定各版本內該房人員存歿情況,來確定纂修時間的先後順序,從而在待定的時間範圍內確定其版本。[32]根據行格、封皮等參考要素初步判定了纂修朝年所在區間後,在有限的時間範圍內也不易出現子嗣斷絕的情形,可有效減少因反覆調整資料樣本而產生的工作量。

(二)玉牒副本、備查本纂修時間的確定

玉牒副本尺寸、分冊、格式與正本同,一般以紙為封皮,宗室玉牒用黃紙、覺羅玉牒用紅紙,題簽為絲綾,且顏色、紋樣一般與該版正本封皮相同。備查本存宗人府供日常檢索之用,尺寸比小玉牒略大,長寬約為52×30釐米;從清末的記載來看,含宗室玉牒備查本4種:帝系一卷本、子孫橫格多卷本、子孫直格多卷本、女孫直格多卷本,覺羅備查本3種:子孫橫格八卷本、子孫直格多卷本、女孫直格多卷本;[33]以布為封皮,宗室為黃布,覺羅為紅布,題簽為絲綾,且顏色、紋樣一般與該版正本封皮同,其上標明“備查”二字,卷內有大量標註旗分之類資訊的夾條。區分副本和備查本後,可根據卷內修改資訊辨別其版本。如新增光緒十年人員生卒資訊的版本,因光緒十年位於光緒三年至光緒十年這一區間內,故基本可確定其為光緒三年副本,[34]光緒十三年開館纂修時在其上增補相關資訊,後據此抄成光緒十三年正本。

由此推斷,一史館藏大玉牒正本除康熙五十四年本外各版本俱全,其中乾隆二十二年至五十二年本有2份;小玉牒正本僅見嘉慶二年及此後諸版本,其中未見光緒三年覺羅小玉牒滿文子孫橫格六卷本。現存玉牒副本和備查本以光緒、宣統兩朝較多。比對其他史料關於存址變化、庫房被火等相關記載,[35]除光緒三年覺羅小玉牒六卷本不知何故散佚外,其餘基本相符。玉牒的裝幀、紋樣與庋藏方式,不僅是確定其纂修時間的重要依據,還有助於瞭解玉牒纂修制度的實際運作情形,也在一定程度上反映了清廷的文化認同和審美情趣;而據此逐一確定玉牒的纂修時間,則能確定玉牒這一文種的內部秩序,提高卷內資料的利用效率。

註釋:

[1]這類文章主要有屈六生《清代玉牒》,陸可平、程大鯤《清代“玉牒”探析》,周曉紅、王琦《皇家家譜——玉牒》,韓秋、趙彥昌《清代玉牒研究》,王立《清代皇室譜牒探微》,等等。

[2]這類文章如杜家驥《清皇族宗譜<玉牒>的人口資料價值》,鞠德源《清朝皇族宗譜與皇族人口初探》,趙彥昌、李國華《從清代玉牒看清代的宗法制度》《從清代玉牒看清代政局的變化動盪》,等等。

[3]中國第一歷史檔案館與遼寧省檔案館同為清代玉牒主要館藏地。

[4]本文所用檔案及所收資料僅限於中國第一歷史檔案館已發現的相關館藏。

[5]宗室玉牒的“帝系”一冊起自清肇祖孟特穆。

[6]本文以玉牒纂修的開館時間稱呼其版本,此與各版本具體成書時間不同。如乾隆二十二年本,實際成書於乾隆二十五年。康熙五十四年所修大玉牒今均未見。

[7]早期的“十年”,將上屆纂修之年也計算在內,故實際只隔九年。

[8]據會典,乾隆十六年即有“玉牒小橫格”這一概念(光緒朝《欽定大清會典事例》卷1),但嘉慶二年乾清宮曾經大火,此前成書的玉牒恐悉數毀於火。

[9]覺羅六祖中,惟興祖第三子索長阿子嗣尤為繁茂,倍於他房,八卷本即將其子嗣分為三卷:興祖第三子索長阿第一、二、三子,興祖第三子索長阿第四子,興祖第三子索長阿第五子。

[10]軍機處錄副奏摺,宗人府宗令世鐸等呈應行恭修玉牒全書數目清單,光緒三十二年七月初九日,檔號:03-6665-097。

[11]光緒三十三年玉牒成書後,按例應於宣統九年再次開館纂修,但因經費難以籌措,故遲至宣統十三年方才啟動,次年成書。宣統年號止於宣統三年,以後僅宮中溥儀小朝廷使用。本文仍採玉牒所載時間。

[12]清代檔案有將玉牒用紙呼為“金線榜紙”者,如宗人府玉牒館為交回恭修玉牒應用金線榜紙裁截餘紙等行戶部顏料庫說堂稿(嘉慶二年七月初四日)檔號:06-01-002-000106-0036;也有稱玉牒用紙為“涇縣榜紙”者,如宗人府宗令世鐸為現屆恭修玉牒之期詳陳歷屆成案事奏摺(光緒三十二年七月初九日),檔號:03-6665-096。參考易曉輝《清代內府刻書用“開化紙”來源探究》一文,“金線榜紙”應即“涇縣榜紙”。晚清時安徽巡撫福潤稱金線榜紙“棉質純厚精潔”“較一丈官板宣紙尤為寬闊”,惜彼時涇縣已無力製造,見安徽巡撫福潤為傳辦金線榜紙查明安徽槽戶難以照式製造請另飭他省購辦事奏摺(光緒二十二年八月初七日),檔號:04-01-36-0116-014。後期玉牒用紙確有日漸單薄的情況。

[13]彼時乾隆帝正致力於規範滿漢對譯的譯文,故乾隆十二年本和二十二年本的纂修耗時最多(分別於乾隆十四年、二十五年成書),恐也有譯校費時的原因。

[14](嘉慶)《欽定大清會典事例》,卷1。

[15]恐也有單冊玉牒過厚,則裝訂不易、保管中也易變形的顧慮。

[16]副本尺寸一般與正本同,惟光緒二十三年大玉牒副本為纂修光緒三十三年本前遣人按壽皇殿所藏正本重抄(宗人府庫房在庚子之變中贈遭焚燒,玉牒副本損失嚴重),故尺寸較小,約為75×45釐米。

[17]覺羅小玉牒八卷本多見興祖第三子索長阿名下3冊採同一行格數、其餘各冊採另一行格數的情形,如嘉慶十二年本,興祖第一子、興祖第二子、興祖第五子、興祖第六子、景祖第一五子等5冊均為15橫格,興祖第三子名下3冊則為14橫格。其餘各版本情況相類。覺羅小玉牒例不修直格本。光緒三年覺羅小玉牒六卷本今佚。宣統十三年未修小玉牒,卻留有尺寸與小玉牒相近的子孫、女孫漢文直格本,按檔案所載,系參照備查本而為,故不納入小玉牒正本統計。宗人府奏稿,宗人府為恭修玉牒即將告成謹請欽定宮殿尊藏事奏稿,宣統十三年十一月二十四日,檔號:06-01-002-000950-0023。

[18]宗人府說堂稿,玉牒館為恭修玉牒皇冊諮取雲緞等物行工部說堂稿,道光七年五月二十一日,檔號:06-01-002-000213-0017;玉牒館為恭修玉牒皇冊諮取需用雲緞等物行內務府說堂稿,光緒三十三年六月初九日,檔號:06-01-002-000882-0046。

[19]宗人府說堂稿,黃檔房為玉牒全書因兵亂焚燬酌擬章程補行恭修奉旨行各該處說堂稿,光緒二十八年二月十一日,檔號:06-01-002-000884-0049。

[20]宗人府說堂稿,玉牒館為恭修玉牒皇冊諮取雲緞等物行工部說堂稿,道光七年五月二十一日,檔號:06-01-002-000213-0017。

[21]宗人府說堂稿,玉牒館為恭修玉牒皇冊諮取雲緞等物行內務府說堂稿,光緒三十三年六月初九日,檔號:06-01-002-000882-0046。

[22]宗人府說堂稿,宗人府為恭修玉牒皇冊諮取雲緞等物行內務府說堂稿,宣統十三年十一月二十四日,檔號:06-01-002-000950-0022。

[23]不同時期打造的覺羅玉牒龍櫃顏色有所出入。

[24]清代玉牒成書年代不同,庋藏情況有差,存在不同程度的褪色,此僅就當今顏色嘗試定位。顏色主要參照郭浩、李健明著:《中國傳統色——故宮裡的色彩美學》,中信出版集團股份有限公司2020年版。紋樣主要參照吳山編著,吳山、陸曄、陸原繪圖:《中國紋樣全集》,山東美術出版社2010年版;張曉霞著:《中國古代染織紋樣史》,北京大學出版社2016年版。下同。

[25]這一顏色在《中國傳統色——故宮裡的色彩美學》一書中未見相近樣本。參看《360箇中國傳統色卡》,深圳市耐看文化發展有限公司,2020年。下同。

[26]覺羅小玉牒存在同年纂修的六卷本和八卷本採用不同紋樣的絲綾作封皮的情況,甚至有同年所修的滿、漢文八卷本採不同紋樣的情況,經核實卷內人員存歿情況,確係同年所修。

[27]這一紋樣宋代已有,元明以後隨著中西交流的增多,應用日見廣泛。張曉霞著:《中國古代染織紋樣史》,北京大學出版社2016年版,第335-336頁。

[28] “帝系”以硃筆書寫在位皇帝年號,以墨筆書寫其餘皇帝廟號。

[29]在區分了夾宣、單宣的用紙前提後,纂修朝年靠後的版本一般都較前期版本為厚,但晚清所用紙張質量有所下降,單層紙張的厚度存在變薄的情況,故存在前後兩版玉牒厚度相近的情況,不能完全採信這一參考要素。

[30]辨別覺羅小玉牒版本時,這一需要更為迫切,尤其是嘉慶二年本至光緒三年本的封皮交替使用了祥雲行龍紋和纏枝牡丹紋,且均為硃紅色系,因此在行格不足以精確定位的時候,資料樣本的比對是最可靠的區分依據。

[31]若選擇卷首的房頭,容易出現檢索數頁後發現子嗣斷絕無法提供參考的情況,故從卷末選取資料樣本有利於快速有效地定位。

[32]玉牒內,在世者以硃筆書寫,已故者以墨筆書寫。

[33宗人府奏稿,宗人府為恭修玉牒全書告成敬繕清單恭呈御覽事奏稿,宣統十四年三月初六日,檔號:06-01-002-000950-0026。

[34]或有此前數版本資訊一直有誤、今予修訂的情況,故應多看幾處,不能以單一記載為依據判定其版本。

[35]乾隆十七年,宗人府庫房大火,所存大玉牒正本悉數被焚;嘉慶二年乾清宮大火,即使此前修有小玉牒,也俱於此次大火中被焚;光緒二十六年宗人府庫房再次起火,所存玉牒稿本和備查本被焚。

本文原載《歷史檔案》2021年第3期