詩人朱湘與妻子劉霓君合影

“生命和日常勞動都是我們唯一可靠和親近的東西,而死亡是遙遠的”,來自挪威的女作家溫賽特說道。

每個人對生命的理解不同,自然選擇也不同,對於萬念俱滅的人,死是另一種重生。

而對於內心飽含巨大深情的人來說,死是一種對現實社會極其不滿的宣洩方式。

詩人朱湘,便遊離在烽火亂世的黑暗時代,與情感交錯的粗布麻衣的生活之中,幾近崩潰。

“這是個陌生的世界,我和這個世界並不熟悉,可我依然滿懷真誠與熱情,我敢愛也敢恨,放不下也活不起。”

朱湘對著滾滾江河,拖著一身被現實折磨得滿是裂痕的肉體,帶著一顆破碎的心嘶吼著,縱身一躍,世間再無朱子沅。

詩人朱湘

這到底是怎樣的一個人?肯舍下29歲的年輕生命,放下對這世間所有的恩愛情仇,只留下這草草幾本詩集。

朱湘三歲喪母,十一歲喪父,在動盪不安的年代,為了活著不得不寄養在過繼而來的長兄家裡。

他清高孤傲,生無媚骨,言辭犀利又敢於直面現實的不堪之處,雖年少輕狂,卻難以一己之力與“強人之世”抗衡。

年僅15歲就考上了清華大學,憑藉一手好詩,躍身“清華四子”行列。

1923年的冬天,19歲的朱湘為了與學校的早餐點名制度抗衡,不惜以身“試法”,三次故意遲到,進而被清華校方開除。

然而不諳世事的青年朱湘,絲毫沒有在意世人的眼光,他那桀驁不馴的性格,彷彿在警醒清華學子,不要只做那按部就班地“呆頭鵝”。

“別人笑我太瘋癲,我笑他人看不穿”,此時的朱湘儼然已被自己一氣而下的衝動矇蔽了雙眼,頑固不化。

“人生是需要激情奮鬥的,而清華只知道追求狹隘的分數,人生是需要多姿多彩的,而清華只有令人窒息的單調”,朱湘嘲諷道。

可宣洩過後,歸於理智的朱湘,當真對清華如此決絕嗎?顯然不全是,他在給清華文社的校友顧一樵的信中有言一二。

“我對清華也有許多不捨之處,那是我詩歌創新的地方,我的離開只是因為我對清華有太多失望,那是多方面的”,朱湘說道。

此時的朱湘已經離開清華園,並且開始投身於《文學》時評,後來還發表了人生中第一本詩集《夏天》。

總體來說,離開清華這段時日,朱湘是充實的,精神也是飽滿的,有滿腹創作的情緒,也有支援其才能發揮的環境。

朱湘與清華校友合影

可困擾朱湘多年的婚姻問題,這個時候又被“長兄如父”的堂哥提上了日程,眼下朱湘也年滿20,著實不能再等。

奇怪的是,這個素來性情清高,不願隨波逐流的詩人朱湘,此次卻破天荒般的,接受了這門自幼定下的“娃娃親”。

20年的不理不睬,在離開清華踏入社會之後又萌生了情愫,難道說是“磨礪”使人成長?

其實在詩人朱湘的眼中,即使全世界都與他為敵,只有這個自幼相識的女孩劉霓君,對自己始終如一。

“愛一次也無妨”。朱湘鼓足勇氣自我安慰道。

於是在湖南老家,朱湘在長兄的操辦下,與劉霓君完婚。

可是像朱湘這樣有著清高節氣的詩人,怎麼會停止在眾人集聚的時刻,向迂腐不化的“舊俗”反抗?

即便是自己的婚禮,也未曾有過控制,面對照顧自己多年以“長兄如父”而自居的兄長,朱湘拒不跪拜。

好端端的喜事,硬是被朱湘搞的不歡而散,他不僅掀了喜桌,還唾棄了“三跪九叩”的婚俗,還與長兄鬧到老死不相往來的局面。

這家再也容不下這對新婚夫婦,二人隨即啟程,暫居於守寡多年的二嫂薛琪英家,此時除了妻子,朱湘身邊再無親人。

脫離了家族,也脫離了校園,朱湘便帶著新婚妻子來到北京,在一所中學謀得一職,勉強能夠支撐婚後生活。

然而朱湘並未停止對詩歌的創作,不僅與“清華四子”其他三位成員互相切磋技藝,還在1926年,加入了由聞一多與徐志摩所建立的詩集副刊《詩鐫》。

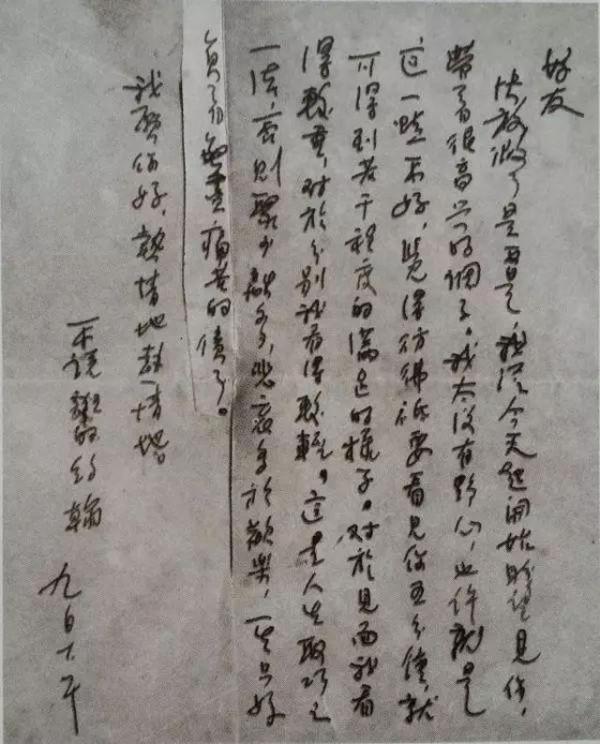

朱湘寫給妻子的信件

為了宣傳詩歌的音樂美,他還特意發表“我的讀詩會”標語告示。

也正是在這一年,朱湘的詩作水平達到史無前例的創作層次,《草莽集》便是朱湘這個時期的產物。

此時的朱湘,已經在文學界聲名大噪,更是有創作不完的靈感,與永不枯竭的優美詞藻。

而對於詩歌有著更高執著與嚮往的朱湘,並不滿足於眼下國內的詩歌創作,而更加渴望世界各地的詩歌帶來的新鮮能量。

1926年深秋時節,朱湘在眾多好友的勸說下,返回清華大學繼續研究學問,而眾多老師都被其與生俱來的文學天賦折服。

1927年朱湘得到公費前往美國留學的機會,於是帶著清華校方的期許,以自身桀驁不馴的才華,踏上西半球的征程。

此時,家中只剩下妻子劉霓君,一人帶著兒子小沅與女兒小東三人為伴,該如何支撐妻子熬過這漫長的歲月?

與妻女合影

妻子不僅帶著兩個年幼的娃娃,還要掛記遠在大洋彼岸的丈夫,想來朱湘雖是個多才情的詩人,但也算得上是個關愛家庭的好丈夫。

整整一年時間,朱湘便與妻子寫下不下90封家書,這信中不乏對妻子的思念與關愛,更有家庭男人的細膩與溫暖。

“霓妹,我的愛妻:你從般若庵臘月初五寄來的第一封信,我已經收到了,我在芝加哥城裡過得好,你不要掛記。”

“你奶水不夠,請務必找個奶媽幫助,我每月定時給家裡寄錢是足夠請奶媽的。”

“我最近翻譯了一本外國詩集,會寄到上海,他們會先支付我四五十塊現金,我叫他們寄到般若庵,你陽曆三月底就能收到。”

“我這幾月輾轉多地,搬了兩次家,省了又省,攢下20美金,陽曆四月你就能收到,到時候換成中國錢。”

這是摘自《海外寄霓君》裡的一些語句。

朱湘寫給妻子的信件選段

關於朱湘與妻子劉霓君的書信內容,雖然都是些生活家常,但足以證明朱湘是個勤儉持家的好男人。

因為公費出國留學,朱湘每個月會定時領到清華大學寄來的生活費,而朱湘則省下這筆費用,又利用翻譯賺錢,養活妻兒三人。

想來朱湘這般才情滿腹的詩人,也會在生活雜事上與妻子的交談形同巷口老婦人這般,後來甚至有人覺得朱湘“囉唆”。

“霓君,我的愛妻:昨晚我做夢,掉到水裡去了,你毫不猶豫地跳進水中,將我救起。”

“當時的我對你萬分感激,可是愛你的話卻總也說不出口,後來我哭著從夢中醒來。”

“回想起你從始至終對我的一往情深,我心裡縱然有萬般感慨,此時此刻卻不能與你相見。”

話到此處,對於朱湘對妻子的情感表達,不禁淚眼婆娑,這與普通戀愛中互相思念的情侶並無差異。

似乎在詩人朱湘的90多封信件中,妻子劉霓君的回覆少之又少,這並不是妻子冷漠,而是朱湘在美國時常搬家的結果。

一封書信來往要兩三個月的時間,縱然朱湘每週都能抽出時間寫一封信給妻子,妻子也不能如數回覆。

這些信件除了家常噓寒問暖之外,就是朱湘各種滔滔不絕的育娃經,孩子需得早睡,男女需得平等,更要均衡營養。

當然也少不了對妻子的體貼,信中有朱湘仔細為妻子介紹其在美國買來的兩種髮帶,一種是單線的另一種是雙線的。

還有女性每個月都要用到的特殊用品,俗稱“衛生棉”,信中朱湘還反問妻子:“好不好用,好用下次有優惠還給你買來寄回去。”

話到此處不免覺得,這無形之中被人灌行強行下一碗“狗糧”,100年前男人的浪漫,絲毫不輸給現代青年。

令人不解的是,這般博才多學的男人,又富有生活情趣,又細緻體貼入微,為何就是不能把世俗看得暗淡一些?

朱湘在美國勞倫斯大學讀書時,一日在學堂上,美國教授讀到一篇文章,將中國人形容成猴子一般。

這讓充滿民族節氣的朱湘不能忍受,他毅然決定離開勞倫斯大學,轉校到芝加哥大學讀書。

在校期間,除了忙於學術之外,朱湘是十分憎惡外國人對中國人的偏見與敵視,向來秉性清高的朱湘變得愈加敏感、易怒。

“外國人的品性,終究不同於惠特曼詩歌所著的那般美好,充滿種族的偏見與政治的惡臭”,朱湘憤慨道。

1929年春,朱湘的人格再一次遭到西方人士的打擊和侮辱,他被大學教授懷疑借書不還。

朱湘所在的俄亥俄州大學

更讓朱湘無法忍受的是,遭到班級女生的針對與嫌棄,更不願意與其同桌學習,因而再次轉學到俄亥俄州大學。

“這如同死牢般的國度,我斷然不想再多呆一刻!”帶著中國人的尊嚴,以及對西方社會的不滿,朱湘提前回國結束遊學。

“港口已不遠,鐘聲我已聽見,萬千大眾在歡呼吶喊,目迎我們從容返航,我們的穿著威武而勇敢”,是惠特曼在《船長》中所寫。

此時惠特曼的詩,對於落寞返航地站在甲板上的朱湘來說,極其諷刺,“從容返航”確實沒有,“威武而勇敢”倒是能沾一二。

回國之後的朱湘,受邀來到安徽大學英文文學系任教,此時的朱湘依然秉持著清高的品格。

絲毫不會為了生活,而向虛假的現實妥協,上任未久,學校便將英文文學系,改名為英文學系。

民國時期的遊輪

雖然只有一字之差,卻有著“差之毫釐謬以千里”的區別,一下便將英文文學作品的豐富層面,降低為單純的英文語言學。

向來注重文學研究的朱湘,是斷然不願接受這一現實的,校方為了追逐名利,竟然在學校搞起了“隨波逐流”那一套。

完全背離了一個大學的創校宗旨,“至誠、至艱、博學、篤行”,如今“博學”儼然已被“學外語”、“出國留學”浪潮而替代。

朱湘義憤填膺,毅然決然地離開了安徽大學,並嘲諷道:“教師出賣智力,工人出賣力氣,妓女出賣肉體。”

“依我看都是一樣的,都是出賣自己!”雖然朱湘言辭犀利,說法粗俗,但就當時的社會背景而言,一點也不為過。

離開安大後的朱湘,一下斷了經濟來源,本來身在安大就職之時,安大經濟危機,就時常拖欠朱湘薪水。

國立安徽大學

這下可好,徹底失去經濟來源,為了生活,朱湘不得不多處奔走,用詩歌來抒發自己壓抑的內心。

“我棄了世界,世界也棄了我,給我詩,鼓我的氣,替我消愁”,朱湘在作品《我的詩神》中這樣寫道。

可惜的是“危機發生之前”,似乎沒有人注意到這個詩人已經處在精神崩潰的邊緣。

是飢寒交迫的生活,是新降臨的嬰兒,和無米之炊的艱難,這一切都在消磨一個詩人的薄弱的意志,和一顆破碎的心。

漸漸地,詩人的高風亮節在幼子無錢醫治離世之後,徹底分崩瓦解,妻子的抱怨,加上窮困潦倒的現狀都在將詩人朱湘推向萬丈深淵。

“葬我在荷花池內,耳邊有水蚓拖聲,在荷葉的燈上,螢火蟲時暗時明。”

“葬我在馬纓花下,永做芬芳的夢,葬我在泰山之巔,風聲嗚咽過孤松,不然就燒我成灰。”

“投入氾濫的春江,與落花一同漂去,無人知道的地方。”

朱湘離開安大時的景象

這是詩人朱湘,在1925年所寫《葬我》中的語句。

這並非朱湘第一次在詩歌中描繪死亡的畫面,作為一個性格極端,且敏感的詩人,死亡對朱湘來說也是一種嚮往。

“苟且”至今,只能說明,世界的紛亂與黑暗還未完全將其吞噬,而朱湘即將被現實生活的窘迫,與敏感高傲的自尊心所反噬。

朱湘全然失去昔日裡西裝挺拔的神采風貌,滿面愁容,不修邊幅,瘋癲的像個無家可歸的流浪漢。

1933年12月5日,凌晨,朱湘坐在親戚接濟而來的三等船艙,懷裡揣著妻子用苦力換來的烈酒。

雙手握著海涅的詩集,還有一本自己最真愛的詩集,錯綜複雜的內心交織著酒醉不甘的靈魂。

朱湘與妻子

一番豪情暢飲之後,縱身一躍,至此告別這個與自己格格不入的世界:“夢罷,做了好夢呀,味也深濃。”

“酸辛充滿了這人世中,美人的臉不常春花那樣紅,就是春花也怕飛霜凍結。”

“夢罷,日光裡的夢呀其樂融融!塋壙之內一點聲息不通,青澀的壙燈照亮朦朧,黃土的人馬在四邊環拱。”

“夢罷,墳墓裡的夢呀無盡無終!”

詩人朱湘解脫了,如他所願,住進夢中的墳墓永不醒來,這充滿辛酸的世界,再也不用被一個分裂的靈魂所鄙夷。

然而這一切所帶來的後果,朱湘再也不用承擔,妻子削髮為尼,孩子交由親戚撫養,能活著各憑本事,活不下去也不帶走一草一木。

有人說朱湘是自私的,死於自身傲骨,崩於精神分裂,他才情豁達,卻終究不是一個富有情商的男人。

從“清華四子”,淪落為無米之炊的喪子“難民”,始終不肯覺醒,一人之力怎可與隨波逐流的大環境為敵。

眾人皆醉唯有朱湘獨醒,這滋味是痛苦的,是不被人理解的,也有人說朱湘的死是不向社會暗黑勢力的妥協。

是高尚的,是不隨波逐流的,他的死代表著一撥有著愛國情懷詩人的不懈與憤慨。

雖然朱湘只活了29年,可朱湘留下的詩集,儼然成為流芳百世的佳作,有時候人與人的才情尚且可以分開來看。

文學上的朱湘,能與徐志摩、聞一多等人並駕齊驅,而在人情世故上,卻愚鈍的像個不諳世事的傻孩子。

魯迅說:“朱湘是中國的濟慈,他是不死的”,是的,詩人的才情與遭遇總是能夠找到同病相憐之人。

可生命只有一次,只綻放了29年就以悲劇收尾,又未嘗不是當時中國文學史壇上的一大損失。