哈薩克草原,與中國近在咫尺,但在古代中國史書中,幾乎一片空白。西方的史書,也只有零星記載。其歷史,只有輪廓,不見細節。

唐高宗吞併西突厥,在西域設立了大量羈縻機構,各種羈縻州府遍佈中西亞,唯獨沒有澤被哈薩克草原。那時的中國版圖達到極限,但也只是畫到了巴爾喀什湖,湖對岸的哈薩克草原被無視。而波斯和阿拉伯,鼎盛時也最多推進到錫爾河,鮮有過河竊取哈薩克草原。

這說明,歷史上的哈薩克草原,對於各大帝國,在經濟和軍事上,沒有戰略價值。

但是,滄海桑田,哈薩克將首都從七河流域的阿拉木圖遷往哈薩克草原的努爾蘇丹,哈薩克草原就有戰略價值了,故其歷史值得深究。

公元前2世紀,西漢時期,哈薩克草原是一個遊牧部落聯盟,叫康居。《史記》記載:

康居在大宛西北可二千里,行國,與月氏大同俗,控弦者八九萬人,與大宛鄰國。國小,南羈事月氏,東羈事匈奴。

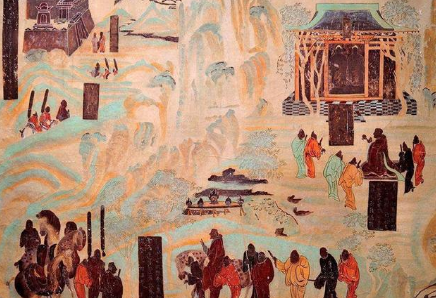

康居在努爾蘇丹周邊的哈薩克草原,巴爾喀什湖東南是烏孫,烏、吉、塔三國纏繞在一起處是大宛

(1)康居與西漢

康居,是最早同中國接觸的西域國家之一。

漢武帝建元二年,公元前139年,為夾擊匈奴,張騫出使西域尋找大月氏,歷盡千辛萬苦,抵達中亞費爾幹納盆地的大宛。大宛護送張騫來到康居,康居護送張騫勝利抵達吐火羅盆地,找打了大月氏。這是中國第一次接觸康居。

張騫回國後,康居也派使者回訪。司馬相如寫過一篇檄文,其中有一句話:“康居西域,重譯納貢,稽首來享。”那時,河西走廊仍未併入版圖,漢朝與西域的道路尚未真正連通,但是,康居使者這麼早就到位了,其志可嘉。

河西走廊開通之後,張騫第二次出使西域,漢朝與西域的關係全面開啟。公元前119年,元狩四年,漢武帝反擊匈奴的決戰取得決定性勝利。漢朝很快正式進軍西域,康居真正成為利益相關方,雙方卻多次爆發摩擦。

漢武帝太初年間,李廣利遠征大宛。漢軍萬里奔襲,擊穿西域各國,包圍大宛。大宛向康居求救。康居雖然出兵,但作壁上觀。最終大宛向漢朝投降。大宛屬國鬱成王,逃往康居避難,漢將上官桀追到康居,康居被迫交出鬱成王。此戰,漢軍滅輪臺,破大宛,斬鬱成,震康居,降龜茲,威匈奴,屯渠犁,從此“外國皆臣屬於漢”。

漢元帝時期,曾殺害漢使的匈奴郅支單于逃往康居。建昭三年, 為“明犯強漢者,雖遠必誅”,西域都護甘延壽、副校尉陳湯,矯詔發兵,圍攻郅支單于。

大戰之前,漢軍途經烏孫的時候,康居副王抱闐帶人在烏孫燒殺擄掠,騷擾漢軍輜重,卻慘遭重創,約三分之一康居人被殺,擄掠的烏孫人畜也被漢軍奪回。很多被俘的康居貴族,自願為漢軍充當嚮導。

圍殲郅支單于的決戰,發生在哈薩克草原以南的塔拉茲河。康居出兵數萬,援助郅支,卻被漢軍圍點打援,慘敗而歸。明晨,匈奴被全殲,郅支單于戰死。從此,“漢秉威信,總率萬國,日月所照,皆為臣妾”。

漢成帝時期,康居已非吳下阿蒙,且自恃絕遠,當起兩面人,一面侮辱漢朝使臣,一面又不停的朝貢,甚至遣子入侍。西域都護郭舜建議與康居斷交。但朝廷“重致遠人”,沒有同意,雙邊關係得以維繫,但並不順暢。

敦煌懸泉置遺址出土的漢簡,提及漢宣帝至漢成帝時期來華朝貢的康居使團,曾經多次進獻駱駝,也曾多次與地方官員產生糾紛。根據《梁書》,南朝名將康絢,祖上就是來華的康居侍子,不過西漢命其在河西走廊待命,於是滯留河西,留下一支康姓家族。康居使團與河西地方發生矛盾,康居侍子待詔河西,這都說明,康居與漢朝的外交,是在磕磕絆絆中艱難前行。

(2)漢代康居與西域

回望公元前2世紀,康居仍然弱小。到漢武帝太初年間,康居已經有能力為大宛搖旗吶喊了。西漢後期,康居國力相較一百年前翻番,兵力從《史記》所說的“控弦者八九萬人”發展到了《漢書》所說的“勝兵十二萬人”,國際地位也從“南羈事月氏,東羈事匈奴”提升到僅“東羈事匈奴”。直至漢軍剿滅郅支單于,康居才迎來戰略機遇期。

當時,康居的主要敵人是烏孫。康居在巴爾喀什湖以北的哈薩克草原,烏孫在以南的七河流域。漢元帝時,康居與烏孫爆發衝突。但烏孫技高一籌,康居多次吃虧。

於是,康居不惜引狼入室,邀請匈奴郅支單于前來助戰。於是,郅支單于跋涉三千里,從堅昆來到了康居。雙方關係一度十分密切,他們互相娶了對方的女兒,然後聯兵攻打烏孫,燒殺擄掠,製造了近千里的無人區,重創烏孫。

可是,金鱗豈是池中物,匈奴人很快就從難民變成了殖民者,奴役了康居,而且奄蔡、大宛等國,也都受到了不同程度的壓迫。

匈奴被漢軍搗毀後,加之烏孫已遭重創,康居人的春天終於來到,成為西域小強,十分囂張。面對漢朝使者,康居極其無禮,始終拒絕下拜,面對西域各國,康居極盡霸凌,甚至兩度干涉烏孫內政,烏孫兩昆彌畏之。而且,西域多個小國被康居征服。

結合《漢書》和《新唐書》,康居征服了五小王,分別是罽王、奧鞬王、窳匿王、蘇薤王和附墨王,基本就是除費爾干納和泰梅爾茲以外的烏茲別克全境。早年,這一片還羈縻於安息帝國,現在已經是康居的屬國了。

但這種征服,也是羈縻性質的,這些地區仍然維持一定的獨立性。比如,懸泉置的漢簡就表明,五小王曾與康居一起派遣使者朝漢。因此,烏茲別克可以看做康居的殖民地,而哈薩克草原則是康居本土。

東漢時期,根據《後漢書·西域傳》的記載,康居仍然遙控烏茲別克粟特地區,也就是烏茲別克河中地區,五小王中的罽王、蘇薤王、附墨王都在這裡,窳匿王也不遠。裡海北岸的遊牧民族,包括奄蔡和嚴國,也被康居征服。

而且,康居的觸角延伸到了天山中的費爾幹納盆地,也就是大宛。在1世紀上半葉東漢進軍西域之前,新疆葉爾羌一帶的莎車國十分強大,擊敗了大宛並對其殖民。這侵犯了康居的利益,於是康居出兵,解放大宛,迫使莎車恢復原狀。

康居的觸角還一度越過天山。在漢章帝時期,班超率一旅孤軍經略西域。位於喀什的疏勒國,是班超的重點目標。班超組織了西域多國聯軍,圍攻反叛的疏勒。康居出兵援助疏勒,與班超激戰,打成平手。班超手下的漢軍很少,只好透過外交途經解決危機,主動聯絡與康居有聯姻之誼的大月氏,經其斡旋,康居退兵。

可見,東漢初期,西域的很多事情,如果康居不點頭,漢朝也不好辦。

不過,南方的大月氏,正以更快的速度崛起為貴霜帝國,康居羈縻的中亞城邦,很快被貴霜帝國攫取。在新疆,班超苦心孤詣經營多年,在漢和帝時期,也就是1世紀末2世紀初,征服了新疆的所有城邦,西域都護府重新設立。另外,由於東漢政府的連年追殺,北匈奴被迫向西遷徙到阿爾泰山一帶,也從東方衝擊了康居周邊的秩序。康居開始衰落。

漢末三國時期,康居已無力躋身列強。《魏略》記載:

又有柳國,又有巖國,又有奄蔡國,一名阿蘭,皆與康居同俗也,西與大秦、東南與康居接,其國多名貂,畜牧逐水草,臨大澤,故時羈屬康居,今不屬也。

可見,巖國,也就是嚴國,還有奄蔡,都擺脫了康居的羈縻。但是,《魏略》同時記載,康居本國無增損。所以,康居只是丟了殖民地,本土還完整。

(3)晉代康居南下殖民粟特

到了西晉時代,3世紀後半葉,康居本土也丟了。《晉書》記載:

康居國在大宛西北可二千里,與粟戈、伊列鄰接,其王居蘇薤城。風俗及人貌、衣服略同大宛。地和暖,饒桐柳蒲陶,多牛羊,出好馬。

康居國的位置沒有發生變化,仍在大宛西北二千里的哈薩克草原,但是康居王卻不在哈薩克草原了,而在五小王中的蘇薤城,也就是烏茲別克的沙赫裡薩布茲。

康居王離開本土,遷往粟特,這表明康居王失去了康居國。因此,康居本土很可能發生了一場戰爭,康居王戰敗逃走。此事當發生在西晉之前。此時,貴霜帝國已經衰落,波斯帝國尚未來到,於是康居王見縫插針,逃往粟特。

是誰把康居王打跑的?是匈奴人。

北匈奴餘孽,逃到阿爾泰山周邊,與漢朝西域地方官爭雄百年。2世紀末,鮮卑崛起,盡有匈奴故地。北匈奴再次潰散。《魏書》記載,北單于所部,越過阿爾泰山,逃往康居。

所以,真相只有一個,北匈奴打跑了康居王。

根據《晉書》,康居在晉武帝泰始、太康年間至少兩次朝貢西晉。可以判定,流亡粟特的康居王政權,不是風雨飄搖的小朝廷,而是強有力的殖民者。

《晉書》記載,東瀛公司馬騰在山西建立了奴隸貿易鏈條,大量粟特胡人被販賣到華北各地,從事強迫勞動,比如石勒。石勒自稱出身羌渠,羌渠顯然就是康居。這強烈暗示,罪惡的奴隸貿易,背後有康居的黑手。很可能是流亡粟特的康居殖民者,將不服從安排的粟特抵抗者抓起來,賣到華北。所以,康居流亡者,對粟特地區的統治,是殖民。

根據《魏書》,者舌也曾是康居之地。者舌是五小王之一的窳匿,在塔什干。另外《隋書》記載,康國,康居之後也,米國與史國,舊康居之地也,曹國與何國,舊是康居之地也。可見粟特地區的昭武九姓,普遍都曾是康居的殖民地。

這說明,晉代康居殖民者,在粟特遺留下十分深刻、肉眼可見的印記。與波斯、貴霜以及漢代康居在千里之外的羈縻不同,晉代康居殖民者,實實在在的駐在粟特地區統治了若干年。所以隋唐的粟特胡人,對晉代康居殖民者持有不可磨滅的複雜情感。

但康居殖民政權最後還是消亡了。3世紀末4世紀初,西方的波斯帝國沙普爾二世征服了粟特地區。後來,嚈噠崛起,征服中亞和南疆,粟特又役屬於嚈噠。《北史》對此時康居殖民政權的定位是“小國”。再後來,康居就灰飛煙滅了。

(4)從康居消失到哈薩克出現

當年,迫於北匈奴的威脅,康居王一走了之,但是廣大康居人民走不了,他們只能留在哈薩克草原接受匈奴統治。匈奴與康居互相融合,共同建立了一個新政權,悅般。6世紀下半葉,悅般-康居被突厥征服。7世紀中,西突厥瓦解,康居故地逐漸淪為無人關注的甌脫之地。

很長時間裡,哈薩克草原只剩下一群又一群突厥化的悅般-康居部落,你打我,我打你,打輸了就跑。他們遊離於主流世界之外,沒有強大的域外文明染指。在8到11世紀,他們建立了基馬克和欽察兩個汗國。

期間,很多欽察-基馬克族群向遠方遷徙,但更多人留在了哈薩克草原。後來,蒙古人崛起,大批的克烈人、乃蠻人被迫逃到哈薩克草原,與欽察-基馬克共同發展成為今日哈薩克中玉茲。