袁世碩

學人小傳

袁世碩,1929年生於山東兗州。文學史家,山東大學終身教授。1951—1953年,在山東大學中文系求學期間,師從馮沅君、陸侃如等老一輩著名中國文學史家,畢業後留校任教。歷任全國古籍整理出版規劃領導小組成員、全國哲學社會科學規劃學科評議組成員、山東省作家協會副主席、山東省古典文學學會會長。出版《孔尚任年譜》《蒲松齡事蹟著述新考》《蒲松齡評傳》(與徐仲偉合著)、《文學史學的明清小說研究》《敝帚集》等專著,主編《元曲百科辭典》《中國文學史(四卷本)》(第八編)、《中國古代文學作品選》《中國古代文學史》(馬克思主義理論建設工程專案,簡稱“馬工程”)、《蒲松齡志》等,整理點校《清詩別裁集》,主持整理出版《王士禛全集》,編輯出版《馮沅君古典文學論文集》《馮沅君創作譯文集》(與嚴蓉仙合編)、《蒲松齡研究集刊》(1—4輯)等。

上一次登門拜訪袁世碩先生還是2013年,適逢袁老執教60週年。八年來,已逾九秩之歲的袁老依然保持著對前沿問題的敏銳探索和學術創造,筆耕不輟。令後輩學者感佩的是,袁老的文字時常見諸學術刊物,展現他的新思考與新創見。2021年,由其弟子孫之梅編輯的《袁世碩文集》出版。這套文集皇皇五卷,貫穿了袁世碩進入中國古典文學研究,一路走來的治學成果集萃。墨綠色的封面莊重雅正,拓印著袁老早年手稿的筆跡,讀者開啟文集即能循著袁老的學術人生,重溫這位古典文學界大家耆儒走過的每一步堅實足跡。

憶同學少年之風華

1929年,袁世碩出生于山東兗州。彼時的兗州還叫滋陽,從20世紀20年代的軍閥持續混戰,到30年代日軍入侵佔據,這座位於魯西南的小縣城飽受時局動盪之苦,袁世碩的童年和少年時期就在這樣的時代環境下度過。出生在風雨如晦的舊中國不可能幸福,不過,袁世碩總能樂觀處之,他說自己走過的人生,“比大多數人來說,是幸運的,而且每一步都水到渠成”。至髫齡之年,他被家中長輩送入私塾開蒙,從《百家姓》《三字經》《千字文》《龍文鞭影》,一直唸到《詩經》。“天地玄黃,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列張……”儘管已經過去八十多年,兒時背誦的章句,這位耄耋老人依然朗朗上口。幼年時期的古文薰陶,也為袁世碩此後從事古典文學研究奠定了良好基礎。

20世紀初,各地開始興辦公辦、民辦學校等現代教育,傳統私塾日漸式微。眼看著身邊不少小夥伴上了“洋學堂”,袁世碩心生羨慕。經過一再堅持和“抗爭”,家中長輩最終同意12歲的袁世碩進入當地一所名為“韋園學校”的高小課堂。得償所願的袁世碩興奮異常,學校裡教授的豐富課程,更是一下子打開了少年袁世碩求知若渴的心靈。1943年,他高小畢業,去外地求學又不得不面臨增加家庭負擔的苦惱。幸運的是,這一年滋陽縣興辦了第一所中學,他再次得以順利在家鄉繼續學業。中學時的袁世碩酷愛理科,尤其痴迷數學,儘管此後並沒有從事這方面研究,但是在袁世碩看來,自己在文學研究中追求邏輯嚴密和考證嚴謹,一定程度上得益於早年學習數學受到思維規範的訓練。及至晚年,袁世碩一直保持著對自然科學新發現新進展的關注興趣,這樣一種開放的學習心態和廣博視野在人文學科確屬難能可貴。

在中學的課外閱讀中,他對文史書籍尤其對文學作品有著更為濃厚的興趣,比如魯迅的《吶喊》、郁達夫的《沉淪》,古代的《今古奇觀》《聊齋志異》等。少年袁世碩已經敏銳地感受到文學語言重塑現實世界的無窮魅力。1948年,新中國成立前夕,每一個年輕人的心中都澎湃著推翻舊中國、建設新中國的熱情。袁世碩也不例外,他和很多同學一樣,被山東作家臧克家創作的詩歌中尋找光明的希望、迸發愛國的激情所感染。不僅讀詩,作為文學青年,袁世碩也不斷嘗試著個人創作,“我將自己的詩寫在牆報裡,記得有這麼一句——‘人間的罪惡太多,連上帝都哭泣了。’老師讀後對我稱讚有加”。如今回想起來,這些詩作儘管十分稚嫩,卻在當時袁世碩的心中深深埋下了對文學的持久熱愛。

然而,考慮到家庭條件困難,中學時期的袁世碩並未對自己的未來抱有“奢望”。1948年,中共中央華東局決定組建華東大學,並在當年11月遷校址到濟南。1949年,袁世碩中學畢業後,順利公費考入華東大學。1950年,這所旨在為新中國培養革命幹部的學校,開始向正規化大學過渡,後經中共中央決定併入山東大學。袁世碩也隨院校合併進入山東大學中文系學習,自此,袁世碩與中國文學史研究結下了一生不解之緣。

效先師嚴謹之學風

山東大學素以文史見長。20世紀二三十年代,沈從文、聞一多、洪深、老舍、方令孺和梁實秋等一批文學名家執教山東大學講壇,開風氣之先,山東大學成了袁世碩等一代青年心嚮往之的高等學府。新中國成立之初,山東大學再度迎來大師雲集、風采卓絕的輝煌發展時代,這一時期“馮陸高蕭、八馬同槽”的強大陣容傳為佳話。其中的馮沅君、陸侃如、高亨、蕭滌非在文學史研究領域各有專長,袁世碩最大的幸運就是在他最好的年紀遇到這些最好的老師。能夠就教於慕名已久的老師,袁世碩格外珍惜在山東大學學習的美好時光,每門功課都無不刻苦勤奮。文藝理論課上,為他們授課的呂熒先生白皙清癯,常以俄羅斯文學作品為例,給大家講馬克思主義文藝思想。正是在呂先生的課上,袁世碩意識到,在對文學作品的解讀中文學理論的重要性。不過,讓袁世碩記憶最深的還是陸侃如、馮沅君兩位先生教授的中國文學史課。“馮先生講‘唐宋傳奇概論’,資料掌握豐富、嫻熟,分析論述深入、精到,真是名不虛傳。”袁世碩的學習興趣不僅被吸引到中國古典文學中來,他還被推選為中國古典文學課代表,對馮先生的課就更加認真投入。一次次優異的表現,很快讓馮沅君注意到了這個年輕人。就在大學快畢業的一節課上,平常極少當堂提問學生的馮先生,出其不意地點了袁世碩的名,讓他朗讀一篇古文。被突然“提”起來的袁世碩無比緊張,但很快就平靜下心緒,句讀無誤地讀完了全篇。原來,馮沅君先生當時在為古典文學教研室物色一名助教,那次“突擊”提問正是馮先生對袁世碩古文基本功的測驗。經過這次測驗,馮先生更加確定了心中的人選,向校務委員會提議讓袁世碩留校。事後,袁世碩聽說,當校務委員會討論各系留校助教的名單時,馮先生竟在會議室外面坐等,直到討論完畢得知推選透過,她才放心離開。

袁世碩留校後,馮先生主動承擔起指導這位青年助教的工作,不僅為他制定了細緻具體的進修計劃,還在繁忙的教學科研工作之外,對他悉心輔導。馮先生以中國古典戲曲研究為專長,袁世碩在先生指導的《宋元戲曲考》註釋工作中,開始熟悉文獻資料,積累專業知識。“我後來主編《元曲百科辭典》,也是得益於當年進修時的積累。”更為袁世碩所推崇並秉承的,是馮先生一生治學之嚴謹和做人之謙遜的學德、學風。20世紀60年代,袁世碩參與由馮沅君主編的《中國曆代詩歌選》(下編)工作時,涉及對明末清初詩人吳偉業的《圓圓曲》和《楚兩生行》兩首詩作期的推算。剛剛完成《孔尚任年譜》的袁世碩滿懷信心地給出了自己分析的依據,“但是,馮先生在定稿時經過重新縝密考定,推翻了我初稿中的意見,做出了令人信服的結論。這件事當時讓我難為情,但也使我對先生更加敬重”。

1979年,在馮沅君去世4年後,袁世碩承擔起整理編輯出版《馮沅君古典文學論文集》的任務。在整理先師生前筆記時,袁世碩驚歎,“先生要讀多少書,才獲得對研究課題有用的材料!”馮沅君著名的《古優解》一文,儘管只有6萬餘字,她卻閱讀了數十倍的文字資料。“如果把人文研究只是看作寫文章,那是對人文學科的誤解。如果只是為了寫文章,才蒐集點大路邊上的材料,不肯下功夫進行發掘和分析材料,就如同自然科學研究方面不肯多做實驗、多取得實驗資料一樣,那是不可能對所研究的物件做出符合實際的認識和論述,更不可能有所發明、有所成就的。”受先師影響,袁世碩進入中國古典文學研究領域,也將嚴謹求真的治學精神作為自己踏踏實實做學問的第一要義。“80年代初,我開始研究《聊齋志異》,就是本著這樣的治學態度,發掘有關的文獻資料,窮數年之力,寫出了《蒲松齡事蹟著述新考》。”

考名家名作之淵源

如今,在不少年輕學者看來,袁老甫一進入古代文學研究,就為自己的學術之路確立了一個高起點。這個“高起點”說的就是袁世碩1961年完成並在1962年山東人民出版社出版的《孔尚任年譜》。袁世碩留校後深受馮沅君先生的學術影響,廣泛閱讀元明雜劇和明清傳奇。不得不說,他選定了自己的“山東老鄉”——清初戲劇作家孔尚任及其作品《桃花扇》作為研究課題,也出於一種潛在的鄉土情結。為了稽考孔尚任生平事蹟,袁世碩曾去曲阜、北京、南京、上海、杭州等地的圖書館蒐集資料。不過,袁世碩作《孔尚任年譜》可不同於一般的“年譜”整理,而是著重考索孔尚任經歷中與《桃花扇》創作有關的人和事。在此之後編寫的不同版本《中國文學史》在提及《桃花扇》時,都無法迴避這部年譜的重要性,以其中提供的資料作為評論依據,足見其重要性所在。《中國大百科全書》的“戲曲曲藝卷”“中國文學卷”,在“孔尚任”條目後都將該年譜列作“重要參考書目”。

時隔25年,在學界同仁的大力呼籲下,1987年齊魯書社再版了《孔尚任年譜》。這次修改、增補,實為修訂本,雖體例仍舊,但“在篇幅上較原本增加了一倍”,利用獲得的新材料,增入了一些經過考證的重要人事,譬如對孔尚任在《桃花扇本末》裡提到的人事的完全考索,以及經過綜合各種有關材料的考證,對孔尚任罷官這一歷史“疑案”做出了合乎情理的判斷,是袁世碩對孔尚任研究的又一次提升。更重要的是,修訂本增入了許多可見孔尚任心跡的內容,儘可能地反映出譜主一生的心路歷程,為理解孔尚任創作《桃花扇》的動機、主導思想提供了翔實依據。

20世紀80年代,改革開放的時代春風激活了一度沉寂的學術界。已逾知天命之年的袁世碩如同重獲青春一般,迎來學術事業的第二個高峰,那就是他傾注精力最多、成就最大的“蒲學”。早在少年時期,袁世碩曾一度著迷於《聊齋志異》,其中花妖狐媚的形象在腦海中留下深刻印象。長期以來國內研究古典小說者,多偏重於《三國演義》《水滸傳》等長篇白話小說,相較而言,蒲松齡與《聊齋志異》的研究卻顯得“門庭冷落”。時隔多年,袁世碩將目光再次投向這塊未經深耕的研究園地。為了讓自己的研究有充足文獻作為基礎,袁世碩多次到蒲松齡的故鄉淄博市調查走訪,還東渡扶桑閱覽了東京慶應大學的“聊齋關係文庫”文獻圖籍,蒐集到了多種已往的研究者未曾發現的珍貴資料。利用這些鮮為人知的文獻,袁世碩對蒲松齡一生的行跡、交遊、著述做了條分縷析的重建工作,同時對《聊齋志異》的幾種早期抄本和傳世不廣的早期刊本,作了考察和辨析,從而為重新整理出一部接近蒲松齡原稿原貌的《聊齋志異》提供了基本原則。基於以蒲松齡交遊為綱的考證,袁世碩在幾年間陸續撰寫了《蒲松齡與張篤慶》《蒲松齡與孫蕙》《蒲松齡在西鋪畢家》《蒲松齡與王土禛交往始末》《蒲松齡與朱緗》等十多篇文章,連同考察蒲松齡著作版本的文章一起編成《蒲松齡事蹟著述新考》,成為“蒲學”研究的奠基之作。美國漢學家白亞仁讀完這部著作後評價道:“作者填補了以往研究的很多空白或者不夠翔實的地方,大大豐富了我們對蒲松齡及其著作的認識。”

細心的讀者們會注意到,無論是《孔尚任年譜》還是《蒲松齡事蹟著述新考》,袁世碩都是選擇從研究古典文學作家著手。對於這一研究“偏好”,袁世碩解釋說,“從主觀方面說,我堅信一個道理:讀其書,要知其人,論其世。這個道理不難理解,因為任何一個作家都是生活在一定歷史條件所形成的社會環境中,文學作品是一位作家的精神創造的產品,歸根結底,是其某一個時期的部分生活經驗的結晶和反射”。在考索蒲松齡生平事蹟中,袁世碩發現了很多與《聊齋志異》的故事有內在關係的人和事。袁世碩認為,以往的研究大多忽略了《聊齋志異》的生活之源。透過蒲松齡其人其事的考察可以發現,蒲松齡作《聊齋志異》並非全是“聞則命筆”式的記述聽來的奇聞逸事,也有依據他個人的經驗、感受而編織的故事。在《袁世碩文集》出版釋出會上,北京大學教授廖可斌注意到,“袁世碩先生走的是一條由點到面再到線的學術之路。以孔尚任及《桃花扇》研究,和蒲松齡及《聊齋志異》研究的個案為基點,將自己的研究領域一方面橫向拓展為中國古代小說的全面研究,一方面縱向延伸為中國古代文學史研究,對中國文學史研究的理論和方法進行深入探討”。

“不入主流,難成一流。”袁世碩由《孔尚任年譜》而成名,既而轉向蒲松齡和《聊齋志異》,此後又領銜主持了《王士禎全集》的整理與研究。在首都師範大學教授左東嶺看來,袁老選擇的研究物件,從地域上看,關注的均為山東作家,但是從高度上看,均為一流作家作品;從型別上看,他們分屬於戲曲、小說與詩文不同文類,覆蓋了中國古代尤其是清代文學最為重要的幾種文體,體現了袁先生對文學史全域性駕馭的能力,展開了對文學的立體研究。

構史論互動之圓融

《孔尚任年譜》《蒲松齡事蹟著述新考》讓袁世碩以考據功夫聞名於學界。雖由文學史實考證起步,但考證卻不是研究的終極目的,或者可以說,袁世碩對文學史的研究“志不在此”。就蒲松齡與《聊齋志異》研究來說,袁世碩並沒有止步於蒲松齡生平事蹟考索的完成,而是在此基礎上,透過稽考聊齋故事的本事、來源,進入文字的細讀,將其放在志怪小說的文學史發展脈絡中,進而解析《聊齋志異》文字內部諸種成分、因素,理解其獨特內蘊、藝術、創作手法,“與前出作品聯絡起來,可以察知小說文字結構中某些因素的消長、變異,由此發現小說演變的歷史軌跡。”在這一明確的方法論指導下,袁世碩對魯迅給《聊齋志異》所做的論斷做了進一步的理論突破。在他看來,《聊齋志異》儘管與唐人傳奇似乎採用了同樣的“用傳奇法”,卻不是在“志怪”獵奇,這與之前的志怪小說已有了性質上的差異。“作家虛構出的狐鬼花妖故事,並不是他著意表現的本體內容,而是著意表現作家個人感受、感知和嚮往等內容的載體。”不僅如此,袁世碩還意識到,在《聊齋志異》的創作中,與神怪之事由內容變為形式、方法的變化相伴隨的還有宗教神秘意義、神道觀念的功能的改變。袁世碩先生對古代文學史研究領域的貢獻也並未止步於每一個“就事論事”式的探討,而是始終帶著對古代文學史研究的理論與方法的深刻關切。自20世紀80年代以來,就文學史的性質、文學史與歷史學、文學與哲學、文學與宗教、文學史與倫理學、文學史與考證學、文學史與詮釋學、文學史與文學理論等問題,袁世碩撰寫了一系列理論文章。正如廖可斌的觀察,“在年輩相近的古代文學研究學者中,幾乎沒有人像袁先生這樣對文學史研究的理論和方法問題做過如此係統的思考和論述”。袁世碩將自己的理論自覺追溯到年輕時期。“在學生時代我曾選修過哲學課,受惠最深的是讀過恩格斯晚年寫的一批關於歷史唯物主義的通訊,裡面論述了意識形態各部門發展演變的動因、常規、轉化的錯綜形態等問題,我在研讀這部分文獻期間做了我有生以來最多的讀書筆記。”後在留校任教初期,華崗校長給教師們上哲學課,袁世碩學得特別認真,還經常聯絡文學史中的現象加以哲學思考,形成了他治中國古代文學史思路的起點,“那就是對於古代文學作品,重在從歷史聯絡中知其所以然,而不以簡單的肯定或否定為歸宿”。

中國傳統學術長期以來存在考據與義理的對峙,在現代學術譜系形成後,受這種學術傳統加之西方學術方法的影響,文學史與文學理論兩個“圈子”長期以來存在彼此疏遠的現象,前者受老一輩治學方法影響,偏重文獻、考證,後者則存在脫離文學史或文學作品而談理論的偏頗。對此,袁世碩很早就提出了反思,並在各種場合多次強調,“文學史研究要掌握和藉助文學理論,也可以生髮、深化文學理論,兩者應當是互動的”。他舉例說,古今中外許多傑出的理論家是從對古今作品的批評、詮釋中提出理論,建構自己的理論體系的,如中國的劉勰、金聖嘆等,西方的黑格爾、別林斯基等。而袁世碩本人也身體力行,力圖透過解析、詮釋文學史上的作家作品,達到理解、認識的深化,發現現象背後的普遍性問題,由此提升或豐富文學理論。

及至晚年,袁世碩對文學理論一直保持著不斷學習與思考的開放態度。不過正如其弟子、山東大學文學院教授王平所論,袁世碩對西方的文學理論方法,並非全盤接受也不簡單排斥,而是主動接觸、審慎辨析。2003年,袁世碩一度研讀伽達默爾的《真理與方法》及其衍生的接受關係理論,撰寫多篇文章對其哲學詮釋學提出中肯的批評意見。

醞教學相長之佳釀

身為大學教師,承擔著教學任務;同時作為科研工作者,也面臨科研壓力,這被當代很多學者視為“兩難”處境。袁世碩卻坦言,身兼教學與科研兩職,卻從未讓他感到有什麼矛盾,不過要問哪一個身份更加重要,他總是很篤定地說,“我這一生首先是一名古代文學史的教師”,而且“我的研究也大多得益於我在教學過程中的思考”。1955年,袁世碩“受命”走上大學講臺,講授中國文學史明清部分。小說是明清文學史教學的重頭戲。一開始,袁世碩感到很吃力。“為了上好課,應答學生們的提問,我不得不認真研讀教學大綱中規定的那些小說。”20世紀五六十年代,幾部明清小說名著的爭議頗多,在教學和答疑中無法迴避。他在準備講稿時反覆思考學術界爭議的問題,並將這些思考寫進講稿,帶到課堂,經過反覆打磨,就寫成了文章。“我早期發表的文章大多是透過這樣的方式形成的。”袁世碩在教學與科研的互動中嚐到甜頭,“系裡安排新的教學任務,比如給一名越南留學生講中國元明清時期文學與哲學的關係,我接了下來,後來發表的《明中期文學中的浪漫主義思潮》,就是講稿中自己覺得有意思的一節”。中國人民大學文學院教授王昕感慨自己師從袁先生六年的讀書生涯,“最受益的就是先生為我們開設的小說史、戲曲史課程。他的課不是一般地詮釋作品的思想史意義和稱揚作品的藝術成就,而是從爭議的分歧點反觀小說文字,找到深入解析的切入點”。在王昕看來,這是袁世碩治學的“金針”。

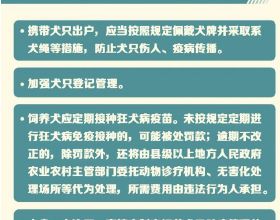

袁世碩從教65週年紀念大會合影,與會者多為袁老學生。袁峻先生/供圖

出於內心對學生和大學講臺的重視,袁世碩始終堅持“隨學隨教,隨教隨研”。1998年,在40多年教研互動中產生的學術文章,被收入文集《文學史學的明清小說研究》。縱覽這部文集,研究《紅樓夢》的論文有9篇,研究《水滸傳》的有6篇,研究《三國演義》和《西遊記》的論文各4篇,研究《金瓶梅》的有3篇。構成文集主體的這些文章,體現了袁世碩的學術眼光,即如他經常對學生們的勸勉,“要有勇氣對重要的、前人沒有解決的問題做出回應,以使研究具有持續性和結構的深度”。袁世碩的學術創造力並未因年暮而消退,及至2021年1月,《文學遺產》發表了他的最新力作《元雜劇三家考實》,令後學欽佩之至。

如今,袁世碩培養的學生很多已經成為中國古代文學研究的中堅力量,尤其在“蒲學”領域,袁老開墾的這片學術園地早已人才濟濟,呈現出欣欣向榮之勢。對此,南開大學文學院教授寧稼雨說,“袁先生既是一位出色的學者,也是一位出色的學術園丁”。一些後輩學者雖未曾親炙於袁老,亦廣受澤被。寧稼雨告訴記者,不久前,他收到袁老一封親筆信,對他近年來研究中的一處問題提出了商榷,但僅限於二人之間的交流,並未擴大討論。“這封信我會一直珍藏,信中可見他一貫治學之嚴謹,更可見袁老的高風亮節和坦蕩胸襟。”

袁世碩將自己傳授給學生的治學精神總結為八字箴言:“工夫要死,心眼要活”。2003年,袁先生執教50週年之際,全國各地的“袁門”弟子將各自在專業領域撰寫的代表作品彙編成集,作為回報恩師的一份特別賀禮。在這本紀念集的後記中,八字箴言仍然在後輩中交相傳誦,學術和精神代代傳承。

來源:中國社會科學網-中國社會科學報 作者:張清俐