孟京輝是近二十年來中國“先鋒戲劇”的旗幟。質疑者時有,但“敞篷車並不理會路邊的聲音”,出現批判孟京輝“不先鋒”“偽先鋒”的聲音同時也意味著,人們不僅把他看作實驗戲劇的旗幟,他更已經成為中國當代主流戲劇的旗幟。《戀愛的犀牛》《兩隻狗的生活意見》《一個陌生女人的來信》等作非凡的商業成功,“黑貓劇團”“空花組”等劇組繁忙的全國巡迴演出,蜂巢劇場、烏鎮戲劇節、北京國際青年戲劇節、杭州戲劇節、深圳當代戲劇雙年展、阿那亞戲劇節等國內前沿當代戲劇陣地,孟京輝在國內當代戲劇領域就是“唯一”並不可取代的。

由此,“孟京輝”也成為形容詞。“這戲太孟京輝了”,評價彷彿從來不曾改變,一如孟京輝本人也似乎從來不曾改變。“孟氏美學”究竟作何定義?雖然,很多戲劇愛好者都是從《戀愛的犀牛》起步,他們腦中自然都有一套獨屬於“孟京輝”的畫面——可這些畫面是20世紀初的孟京輝,還是現在的孟京輝嗎?

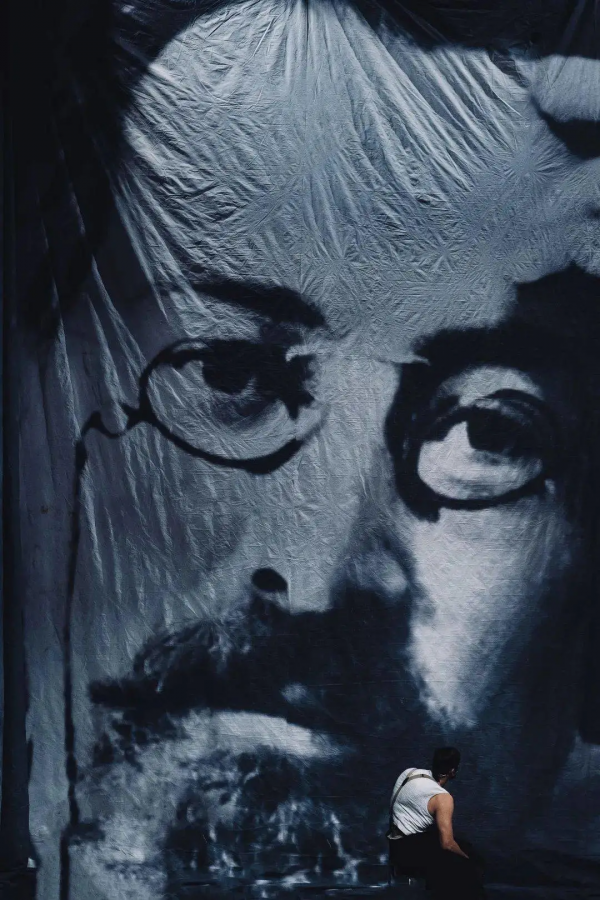

《戀愛的犀牛》劇照

以1999年《戀愛的犀牛》首演創造商業奇蹟和2008年為《戀愛的犀牛》駐演建立北京蜂巢劇場為兩個時間節點,“孟京輝”的位置是不同的。1999年之前,他是中國90年代先鋒實驗戲劇的主將,但也是“之一”;《戀愛的犀牛》之後,他是中國商業成績上最為成功的戲劇導演,獲取了主流的聲名。2008年後,他真正成為中國當代戲劇的旗幟,作品持續輸出,同時為中國當代戲劇打下無數陣地,蒙蔭了一代代青年戲劇人。

而更重要的,蜂巢劇場這一“主場”的建立,讓老作品有條件被重製,甚至多次復排。《戀愛的犀牛》不論演員迭代,單論導演形式就可分出4-5版;《臭蟲》如今已經是第三次復排的版本,“孟氏美學”由此在歷屆劇組成員的復排和重組中,奢侈地“多點試錯”,悄無聲息地進化升級。小劇場做實驗,大劇場收穫成果,十幾年來,在那些不變的“孟京輝”的同時,敏銳的觀眾必然能夠感受到一種舞臺語彙的更迭。

10月15日,第八屆烏鎮戲劇節開幕大戲,孟京輝導演《紅與黑》首演,這是2018年飽受關注也備具爭議的《茶館》,2021年阿那亞戲劇節首演的《傷心咖啡館之歌》後,孟京輝最新一部大劇場巡演作品。顯然,歷經了《茶館》演出時評論界的暴風驟雨,《紅與黑》引發的波瀾平靜很多;某種“疲倦”蔓延在觀眾與評論者的心頭——“沒驚喜沒有改變”,還更加“冒犯”了。

《茶館》劇照

毋需再與《茶館》這樣完整的既存形式做什麼殊死對決,自由綻放“孟氏美學”的《紅與黑》,不出預料地展現了純粹的作者風格,和這幾年來孟京輝所有的小劇場作品無異,宛若一種美學示威:如果“孟氏美學”確實歷經過蛻變和轉化,而《紅與黑》就是在迷茫和探索歷程之後,最熱烈和堅定的一種確信。

01

“孟氏美學”,有無數種解釋

孟京輝在中央戲劇學院的碩士畢業論文題目是《論梅耶荷德的導演藝術》,過往研究者認為“孟京輝美學風格”是對梅耶荷德導演風格三個方面的繼承:一,對舞臺假定性的堅持和發揚;二、文字上辛辣的嘲諷與批判性;三、演員形體表達的“有機造型術”(薛堅,《論孟京輝對梅耶荷德戲劇理論的接受與超越》)。這三點概括了觀眾對孟京輝作品的基本印象:完全脫離現實主義實景的概念式舞臺,所有場景都立足於概念隱喻和角色的假定性;解構、戲仿、拼貼、荒誕、出格、放肆、顛覆並喜鬧劇化的文字呈現;大吼大叫,集體舞,蹦迪,病態扭曲的演員形體表達,“群魔亂舞”式的歌隊和舞臺氛圍——伴隨這些直觀的“孟氏畫面”,同樣會被經常提及的語彙,叫“粗糲”,或者是“生猛”。

這種粗糲,是20世紀90年代商品經濟大潮洶湧的混亂的粗糲,是固定美學標準被擊碎的粗糲,是城市化程序過渡階段的粗糲。這種粗糲根本接近於所謂“先鋒精神”的存續:完整性和統一性是場幻夢,破壞之後的不完滿和無所皈依才是反抗的底色。

《傷心咖啡館之歌》劇照

顯然,近十年來“孟氏美學”的顯著變化,就是這種“粗糲”的不復再得。孟京輝如今作品在美學上的“精緻”,則是他被指責“背離先鋒”的根源。

如今的孟京輝顯然有所皈依:以新興城市為創作基地,不斷湧入的新鮮血液湧動城市的呼吸,在不斷的復排中,他的作品已是盡善盡美的“城市化”範本,是當代城市生活狀態中後現代性的放大書寫。伴隨對個人美學追求的商業化運作,孟京輝的舞臺在越發接近舞臺演出的前沿,不斷跨越邊界的同時,內在裡徹底擁抱了城市化——他不再僅是一個北京導演,而更是一個屬於城市的導演:他作品中根植北京地域,脫胎於“首都”的元素逐漸泛化了。

這種“城市化”演變,從表面上看首先意味著“有錢了”:《他有兩把左輪手槍和黑白相間的眼睛》滿舞臺的醫院病床,《茶館》驚天的鋼鐵巨輪,《紅與黑》中近乎粗暴而野蠻的鋼鐵支架空間,《傷心咖啡館之歌》中巨大的手指雕塑……同時,燈光設計務求精緻唯美,高規格的多媒體、實時影像等技術手段,都是作品商業吸引力的一部分。

《紅與黑》劇照

現在孟京輝一以貫之的非現實假定性舞臺,不再滿足於簡單、寫意,他的舞臺設計合作者張武更愛好用鋼筋水泥、恢弘巨物等崇高元素,使舞臺“多就是多”,以填滿一切空間為目的,創造前所未有的壓迫感。舞臺本身即成為隱喻生髮的世界,舞臺假定性的貫徹不再是“一個空間有無數種解釋”,而趨向“無數空間組成無數種解釋”的多元混沌。

演員脫下日常生活中的常服,也逐漸遠離光怪陸離的當代時尚,而是貫徹了一套帶有強烈個人審美正規化的,現代卻又很難說是當代的造型風格:無論作品的時代背景,演員永遠身著設計繁複、新歌特風格的大碼深色西裝外套,配以白襯衫或白色連衣裙,時刻保持朋克底色的緊身褲與黑色皮靴;過往常見的“鄉村蹦迪”和“集體舞”,被黑貓劇團、張紫淇劇組帶來的一系列“沉浸式”作品所運用的現代舞和當代肢體劇場內容取代,昔日接地氣的“群魔亂舞”,演化為來自美術館白空間的肢體探索和被雕琢過後的身體語言。

02

不是被觀眾選擇,而是選擇觀眾

但“有錢了”,更加“精緻”的舞臺,更加細膩的演員訓練,更深層次的商業開發,絕非孟京輝“城市化”的全部。最令觀眾直觀感受到的,是孟京輝的演員們在舞臺上的越發瘋狂,是演員表達的越發極端和自我消耗——不加掩飾、拒絕治療的“現代都市病”。

演員的臺詞表達全部變為“嘶吼”,演員連排成一隊、保持靜態進行唸白的機會都不再多得。被蔓延全場、永不止息的演員“嘶吼”嚇退的觀眾在《太陽與太陽穴》的豆瓣頁面怒斥“孟京輝是不是瘋了,全場都在吼”,《茶館》第一幕所有演員故意不戴耳麥大聲嘶吼臺詞,甚至引發第二天演員被觀眾看到去藥房購買潤喉藥的趣聞。

“嘶吼”的大行其道,意味著導演對演員的指揮走向“情動”的極端,“嘶吼”只是演員情緒時刻處於極端崩潰狀態的表象,文字的消逝和情緒的主導才是背後的深層次邏輯:任何戲碼都在排練中被歸結為扭曲的極端情緒,每一行臺詞都被解讀為情緒找不到傾瀉出口的絕望,每一個角色都染上無可救藥的“現代都市病”並沉醉其中。

搖滾樂和電子音樂的進一步介入,相比於曾經《戀愛的犀牛》中張廣天的那幾首膾炙人口的歌曲,更佔據主導地位:《傷心咖啡館之歌》如果沒有音樂將不能想象,而以《四川好人》為代表,演員的“歌唱”降格為一件樂器和情緒化的表達,沒有人關心歌詞——一如很少再有人關心孟京輝劇作的文字。

《四川好人》劇照

這並不意味著文字孱弱:實際上,孟京輝正在涉足更嚴肅的話題,挑戰深刻的文學名著,劇作文字在外來的文字構作(如來自德國的戲劇構作塞巴斯蒂安·凱撒)加持下,越發具備哲學意味和明確的人生態度——一切對孟京輝“不深刻”“膚淺”“流於表面”的評價是未加考慮的。

然而這些評價又是合理的:畢竟,演員“嘶吼”中都聽不清檯詞,臺詞也不按照正常的情節邏輯和人物情緒來表現,大段的獨白與構作進來的外來文字打斷敘事,音樂、肢體、儀式持續地對文字進攻,劇作的文字被模糊,敘事成分被多維度地取消,令觀眾往往只能對“表面”的東西產生印象,文字的機巧被放入了小徑分叉的花園,只有做好準備的觀眾才能夠拾取;直接被情緒化的舞臺呈現抓走的觀眾,則陷入了一輪又一輪的感官刺激旋渦,在非理性的狂潮中或沉迷,或厭惡,或不理解——

觀眾反過來被選擇了:如果觀眾不選擇主動融入,那麼觀眾就會被放棄。孟京輝的目標觀眾在這十多年裡,也隨著孟京輝的“城市化”而改變,城市白領和中產階級逐漸佔據了本屬於文藝青年的領地。這種潛意識裡對觀眾的選擇,意味著“孟氏美學”看清了最終的方向:不僅擁抱城市化,並且也不再猶疑,不再眷戀過去——那種始終蔓延在作品中的以情感為載體的理想主義苦悶,終於一定程度上得到緩解。

03

“極端”,是藝術家的一種幸福

烏鎮上演《紅與黑》(包括在阿那亞戲劇節首演的《傷心咖啡館之歌》)可能是“城市化孟氏美學”定型的標誌性事件:過往《活著》《臨川四夢》《茶館》等大劇場作品,還時刻在勾連“孟京輝戲劇宇宙”,展現過往經典作品的成功痕跡,試圖“求全”,在個人風格與普遍觀感中尋找平衡,還在前城市化與城市化之間徘徊、迷茫、試圖兩者都要,而《紅與黑》,純粹是一部孟京輝城市化語彙的作品。

此次負責演出《紅與黑》的孟京輝的《空中花園謀殺案》劇組將大劇場看作一次小劇場的日常實驗,平時“空花組”在小劇場幹什麼,那麼在大劇場和經典名著文字面前依然做什麼——面對一本充滿歷史實證主義意味的“1830年紀事”,孟京輝無所顧忌地將其納入到純粹自我的“情慾主義”讀解中,不再如以往般諱言自己是在將“孟氏美學”進行流水線般的工業生產;在同齡創作者逐漸陷入技巧重複和表達單一的困境中時,孟京輝能夠繼續在技術和風格上精進往前——哪怕方向是極端,極端,越發極端。

《空中花園謀殺案》劇照

方法與目標如此明確,流水線了又如何?

張弌鋮飾演的於連最終熱烈地選擇以生命換取情慾的滿足,孟京輝則用一個大劇場作品確證了“孟氏美學”“城市化”成熟後的篤信。孟京輝已經是中國當代戲劇的“代名詞”,“孟氏美學”同樣已是當代城市美學的代名詞。他可能不再那麼“粗糲”了,也不再“實驗”了,但它成熟了,它具有說服力,它無比堅定,它不再遲疑。

“極端”對於藝術家是一種幸福。也許孟京輝在《紅與黑》裡,在找到司湯達筆下的“殘酷的真實”的同時,也遇到了那“屬於少數人的幸福”。